Эффективность использования пахотных земель в сельскохозяйственных организациях

Автор: Иванов Николай Иванович, Евстратова Любовь Павловна, Николаева Елена Валентиновна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (133), 2013 года.

Бесплатный доступ

В связи с проведением земельной реформы в России произошли коренные изменения в перераспределении земель, структуре землевладений и землепользований. Среди производителей товарной продукции до сих пор лидирующее положение занимают крупные сельхозпредприятия. Цель настоящей работы - на примере Белгородской области провести анализ эффективности использования пахотных земель в крупных агропромышленных предприятиях. Территория Белгородской области, включающая 21 муниципальный район, с учетом агроклиматического районирования разделена на 3 агроклиматических района. Эффективность использования пахотных земель оценивали по некоторым факториальным и результативным показателям в пределах каждого агроклиматического района. С привлечением методов многомерного статистического анализа (иерархического факторного, кластерного и пошагового дискриминантного) проведена сравнительная оценка использования пахотных земель сельскохозяйственных организаций. По результатам анализа выделен северозападный агроклиматический район, характеризующийся повышенными показателями увлажнения и плодородия почв. Здесь получены наибольшие значения урожайности и валового выхода продукции зерновых, сахарной свеклы и подсолнечника, а также высокие показатели издержек производства продукции растениеводства. Установлены однонаправленные изменения изученных показателей: общей площади организации, общей посевной площади, площадей, занятых под зерновые, подсолнечник, сахарную свеклу, а также выхода валовой продукции в стоимостном выражении. Более полное использование сельскохозяйственных угодий, в частности пашни, выявлено в организациях с высокой кадастровой стоимостью сельскохозяйственных земель. Таким образом, на примере Белгородской области показано, что в относительно благоприятных почвенно-климатических условиях для получения продукции растениеводства эффективность сельскохозяйственного землепользования преимущественно определяется организационно-экономическими ресурсами.

Использование земель, агроклиматические районы, многомерный статистический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14750435

IDR: 14750435 | УДК: 332.145

Текст научной статьи Эффективность использования пахотных земель в сельскохозяйственных организациях

Использование земель в административнотерриториальном образовании осуществляется в границах землевладений и землепользований, закрепленных за субъектами права. Среди них, имеющих земли сельскохозяйственного назначения, выделены основные производители товарной продукции: группа организаций, включающая общества с ограниченной ответственностью, аграрные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные сельскохозяйственные предприятия, акционерные общества, научно-исследовательские и учебные учреждения. С проведением земельной рефор

мы в России произошли коренные изменения в перераспределении земель, структуре землевладений и землепользований, экономике землеустройства. Так, например, в Белгородской области, по данным [2], [5], при реорганизации и приватизации аграрных предприятий около 70 % сельскохозяйственных угодий передано в собственность юридических и физических лиц. Количество государственных унитарных сельскохозяйственных предприятий сократилось в десятки раз, а их площади – с 1984,5 тыс. га до 6,7 тыс. га. Основными землепользователями стали хозяйственные товарищества и обще- ства (1425,0 тыс. га), а также производственные кооперативы, организации государственного сектора, подсобные хозяйства (171,0 тыс. га), площадь которых составила 12 % от общей площади сельскохозяйственных землепользований. Между тем в частном секторе выявлена тенденция увеличения в 2,3 раза числа граждан (до 2,8 млн), занимающихся сельскохозяйственным производством, их деятельность развернута на площади 360,5 тыс. га.

Цель настоящей работы – на примере Белгородской области провести анализ эффективности использования пахотных земель в крупных агропромышленных предприятиях для подготовки и принятия управленческих решений.

Территория этой области с учетом агроклиматического районирования разделена на три агроклиматических района [1]. Первый район (северозападный), включающий десять муниципальных районов (Белгородский, Борисовский, Грайво-ронский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Яковлевский), характеризуется повышенными показателями увлажнения и плодородия почв. Площадь сельскохозяйственных предприятий данного агроклиматического района составляет 632,4 тыс. га, или 39,7 % от общей площади сельскохозяйственных организаций области. Второй район (центральный) представлен шестью муниципальными районами (Красненский, Красногвардейский, Новооскольский, Старооскольский, Чернянский, Шебекинский). В отличие от северо-западного района, здесь установлены более низкие значения влажности и уровня плодородия почв. На долю сельскохозяйственных предприятий приходится 476,7 тыс. га, или 30,0 % от общей площади сельскохозяйственных организаций области. Третий район (юго-восточный), объединяющий пять муниципальных районов (Алексеевский, Валуйский, Вейделев-ский, Волоконовский, Ровеньский), выделяется неустойчивостью увлажнения, частыми засухами, суховеями и максимальной теплообеспечен-ностью растений. В этом районе расположены сельскохозяйственные организации на площади 481,9 тыс. га, или 30,3 %.

В исследованиях обобщены статистические данные результативности возделывания отдельных полевых культур в сельскохозяйственных организациях 21 муниципального района Белгородской области (2008–2010 годы) по ряду по- казателей: общая площадь хозяйства (тыс. га), посевные площади (тыс. га) под зерновыми, подсолнечником, сахарной свеклой, урожайность этих культур (т/га), число работников из расчета на 100 га общей площади, стоимость основных производственных фондов (тыс. руб. / 100 га), денежно-материальные затраты на получение продукции (тыс. руб. / 100 га), кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий (тыс. руб. / га), стоимость валовой продукции (млн руб.), ежегодный чистый доход от производства (тыс. руб. / 100 га) и др. [5].

Эффективность использования пахотных земель оценивали по некоторым факториальным и результативным показателям в пределах каждого агроклиматического района. Дополнительно проводили математическую обработку многочисленного цифрового материала с использованием сочетания методов многомерного статистического анализа [3], [4], реализованных в пакете программы STATISTICA. Применение факторного иерархического анализа обеспечило группировку муниципальных районов (объектов) в факторном пространстве и более корректную оценку структуры взаимосвязей между изученными показателями (переменными). С привлечением кластерного анализа (метод Варде, Евклидово расстояние) эту группировку уточнили и дали характеристику выделенным группам районов по отдельным экономическим составляющим, а c помощью пошагового дискриминантного анализа подтвердили корректность подобной классификации и установили переменные-дискриминаторы, достоверно разделяющие объекты на группы.

По итогам анализа факториальных и результативных данных (табл. 1, 2) выделен северозападный агроклиматический район с наибольшими значениями представленных показателей. Здесь получены максимальные уровни урожайности выращиваемых полевых культур и валового выхода продукции. Так, например, урожайность зерновых варьировала от 2,9 до 4,4 т/га, а валовое производство изменялось в пределах 110…235 тыс. т / 100 га пашни. На фоне этого выявлены высокие показатели издержек производства продукции растениеводства (45,1…68,9 тыс. руб. / 100 га сельскохозяйственных угодий).

Центральный агроклиматический район отличался более низкими значениями урожайности, валовой продукции и издержек произ-

Таблица 1

Факториальные показатели использования сельскохозяйственных земель

|

Агроклиматический район |

Общая площадь хозяйств, тыс. га |

Удельный вес пашни в структуре сельскохозяйственных угодий, % |

Посевная площадь, тыс. га |

Балл бонитета пашни |

Стоимость основных фондов на 100 га сельскохозяйственных угодий, млн руб. |

|

Северо-западный (I) |

632,4 |

84,2 |

563,4 |

72,7 |

1263 |

|

Центральный (II) |

476,7 |

82,2 |

383,4 |

67,5 |

1065 |

|

Юго-восточный (III) |

481,9 |

75,6 |

401,4 |

64,1 |

639 |

Таблица 2

Результативные показатели использования сельскохозяйственных земель

В юго-восточном агроклиматическом районе данные урожайности ниже среднего уровня (зерновые – от 2,2 до 3,9 т/га), валовой продукции (81,1…178,2 тыс. т / 100 га пашни). При этом издержки производства продукции растениеводства оказались невысокими (37,7…51,2 тыс. руб.).

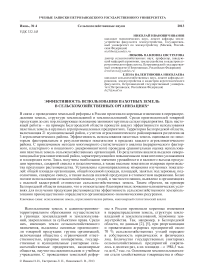

По результатам обработки данных с использованием иерархического факторного анализа установлены три косоугольных фактора первого порядка F1… F3, для некоторых из них определены корреляционные связи (коэффициенты корреляции получены между F1 и F2 (0,57), F2и F3 (–0,38)). Наличие этих связей обусловило возможность выделения из матрицы взаимокорреляций F1… F3 одного некоррелирующего (независимого) фактора второго порядка Ф1. Факторные нагрузки последнего, отражающие структуру взаимосвязей между изученными переменными, свидетельствовали об однонаправленном изменении показателей: общей площади организации (факторная нагрузка на эту переменную составила 0,73), общей посевной площади (0,81), площадей, занятых под зерновые (0,72), подсолнечник (0,65), сахарную свеклу (0,59), а также выхода валовой продукции в стоимостном выражении (0,52).

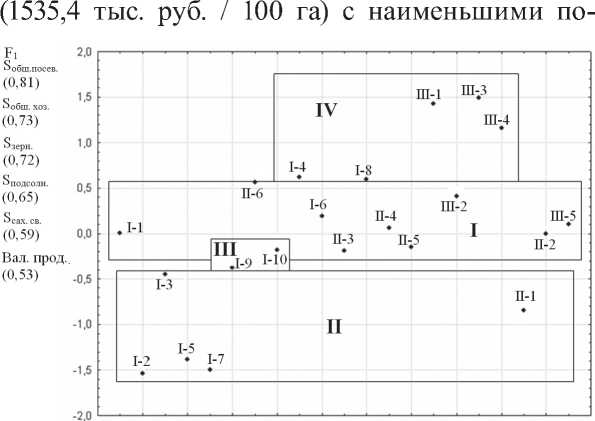

С помощью факторного иерархического (рис. 1) и кластерного (рис. 2) анализов по однородности изученных показателей выделены четыре группы районов. Районы первой группы (Белгородский, Шебекинский, Старооскольский, Чернянский, Корочанский, Новооскольский, Валуйский, Красногвардейский, Ровеньский) отличались минимальными средними значениями урожайности зерновых культур (2,9 т/ га), подсолнечника (1,5 т/га), кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий (35,0 тыс. руб. / га) на фоне максимального ежегодного чистого дохода от сельскохозяйственного производства (88,6 тыс. руб. / 100 га). Вторая группа, включающая Борисовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Красненский районы, выделилась наименьшими показателями общей площади предприятий (43,3 тыс. га), общей посевной площади (36,7 тыс. га) и площади, занятой под зерновые (17,9 тыс. га), урожайности сахарной свеклы (25,2 т/га), валовой продукции в стоимостном выражении (281,9 млн руб.) и, наоборот, наибольшими – числа работников (7), занятых в сельскохозяйственном производстве на 100 га общей площади хозяйства, и урожайности подсолнечника (1,6 т/га).

Два муниципальных района (Яковлевский и Ракитянский) из северо-западного агроклиматического района (третья группа) сочетали высокие значения урожайности зерновых культур (3,8 т/га), сахарной свеклы (38,8 т/га), денежно-материальных затрат на производство сельскохозяйственной продукции (7895,4 тыс. руб. / 100 га), кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий (48,4 тыс. руб. / га) и стоимости основных производственных фондов

Рис. 1. Расположение муниципальных районов Белгородской области в факторном пространстве по отдельным экономическим показателям возделывания полевых культур: Sобщ посев - общая посевная площадь, Sобщ хоз -общая площадь хозяйства, S3epH, Sподсолн Scах св — площадь под зерновыми, подсолнечник. ом и са.харн. ой. свеклой соответственно, вал. прод.- валовая продукция в стоимостном выражении. Агроклиматические районы:

I – северо-западный (1 – Белгородский, 2 – Борисовский, 3 – Грайворонский, 4 – Губкинский, 5 – Ивнянский, 6 – Корочанский, 7 – Краснояружский, 8 – Прохоровский, 9 – Ракитянский, 10 – Яковлевский); II – центральный (1 – Красненский, 2 – Красногвардейский, 3 – Новооскольский, 4 – Старооскольский, 5 – Чернянский, 6 – Шебекинский); III – юго-восточный (1 – Алексеевский, 2 – Валуйский, 3 – Вейделевский, 4 – Волоконов-ский, 5 – Ровеньский)

|

Показатель |

^ СП ^ ^ ^ ^ 2 2 |

^ 2 ^ ^ ^ |

m о |

Ч °? й й й |

|

Кластер |

||||

|

I |

II |

III |

IV |

|

|

Общая площадь хозяйства, тыс. га |

88,0 |

43,3 |

58,8 |

93,0 |

|

Общая посевная площадь, тыс. га |

67,1 |

36,7 |

59,7 |

88,4 |

|

Площадь посева зерновых, тыс. га |

28,6 |

17,9 |

32,6 |

35,5 |

|

Площадь посева подсолнечника, тыс. га |

6,1 |

2,3 |

2,1 |

7,5 |

|

Площадь посева сахарной свеклы, тыс. га |

2,9 |

1,8 |

1,5 |

5,9 |

|

Урожайность зерновых, т/га |

2,9 |

3,5 |

3,8 |

3,0 |

|

Урожайность подсолнечника, т/га |

1,5 |

1,6 |

1,6 |

1,6 |

|

Урожайность сахарной свеклы, т/га |

33,2 |

25,2 |

38,8 |

37,0 |

|

Число работников, занятых в сельскохозяйственном производстве на 100 га общей площади хозяйства |

6 |

7 |

6 |

3 |

|

Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. / 100 га |

916,0 |

1284,5 |

1535,4 |

752,8 |

|

Денежно-материальные затраты на получение продукции, тыс. руб. / 100 га |

3672,1 |

4269,5 |

7895,4 |

2472,2 |

|

Кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. / га |

35,0 |

40,3 |

48,4 |

42,2 |

|

Стоимость валовой продукции растениеводства, млн руб. |

363,0 |

281,9 |

405,4 |

531,1 |

|

Ежегодный чистый доход от производства, тыс. руб. / 100 га |

88,6 |

–43,0 |

–277,3 |

69,4 |

Рис. 2. Дендрограмма группировки муниципальных районов Белгородской области по отдельным экономическим показателям возделывания полевых культур казателями посевной площади подсолнечника (2,1 тыс. га), сахарной свеклы (1,5 тыс. га) и ежегодного чистого дохода от сельскохозяйственного производства (–277,3 тыс. руб. / 100 га).

Четвертая группа районов (Губкинский и Прохоровский, Алексеевский, Вейделевский и Волоконовский) характеризовалась максимальными показателями площади организации (93,0 тыс. га), общей посевной площади (88,4 тыс. га), площади посева зерновых культур (35,5 тыс. га), подсолнечника (7,5 тыс. га), сахарной свеклы (5,9 тыс. га), валовой продукции сельскохозяйственного производства (531,1 млн руб.) и минимальными – денежно-материальных затрат на производство продукции растениеводства (2472,2 тыс. руб. / 100 га), стоимости основных производственных фондов (752,8 тыс. руб. / 100 га) и числа работников (3), занятых в производстве на 100 га общей площади хозяйства.

Результаты пошагового дискриминантного анализа подтвердили стопроцентную корректность вышепредставленной группировки муниципальных районов. Основными дискриминаторами, достоверно разделяющими их на группы, явились общая и посевная площади предприятия.

В целом наибольшее число районов, занимающих центральную часть Белгородской области, характеризовались преимущественно средними значениями отдельных экономических показателей. В большинстве муниципальных районов северо-запада территории на фоне наименьших площадей (общей и посевной) отмечены колебания урожайности полевых культур и убыточное производство продукции растениеводства. Однако в относительно благоприятных условиях этой зоны валовое производство выращиваемых культур, отражающее эффективность использования земельных ресурсов, значительно выше по сравнению с хозяйствами других районов. Существенные резервы для развития сельскохозяйственного производства выявлены в Борисовском и Ивнянском районах. В юго-восточном районе превышение среднего значения валового производства продукции растениеводства по области установлено лишь в Вейделевском и Волоконов-ском районах.

Более полное использование сельскохозяйственных угодий, в частности пашни, выявлено в организациях с высокой кадастровой стоимостью сельскохозяйственных земель. Так, удель- ный вес посевных площадей в общей площади пашни сельскохозяйственных организаций Ра-китянского, Грайворонского, Краснояружского, Яковлевского, Губкинского и Прохоровского районов составлял более 80% при кадастровой стоимости более 40 тыс. руб. / га.

Таким образом, показано, что в относительно благоприятных почвенно-климатических условиях для получения продукции растениеводства эффективность сельскохозяйственного землепользования преимущественно определяется организационно-экономическими ресурсами.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

EFFICIENCY OF USING ARABLE LANDS IN AGRICULTURAL ENTERPRISE

Список литературы Эффективность использования пахотных земель в сельскохозяйственных организациях

- Григорьев Г. Н., Волошенко И. В. Агроклиматическое районирование территории Белгородской области/Белгородский государственный университет. Белгород, 2010. С. 27-31.

- Доклад о состоянии и использовании земель Белгородской области за 2009 год/Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. Белгород, 2010. 131 с.

- Ким Дж.-О., Мьюллер П. У., Клекка У.Р., Оледендерфер М. С., Блэшфилд Р. К. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: Финансовая статистика, 1989. 215 с.

- Факторный анализ (подход с использованием ЭВМ): Методическое пособие/Сост. В. Н. Харин. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1992. 190 с.

- Центральная база статистических данных/Федеральная служба государственной статистики, 2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm