Эффективность комплексной реабилитации пациентов с гнатическими вариантами дистальной окклюзии

Автор: Масленников Д.Н., Дмитриенко Т.Д., Ягупова В.Т.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.22, 2025 года.

Бесплатный доступ

Комплексная реабилитация пациентов с аномалиями челюстно-лицевой области входит в число актуальных задач стоматологии. Целью исследования была разработка методов дифференциальной диагностики аномалий и определение эффективность комплексной реабилитации пациентов с гнатическими вариантами дистальной окклюзии. Материал и методы. Исследование включало два основных этапа. На первом этапе проведен ретроспективный анализ телерентгенограмм 49 человек с физиологической окклюзией и 32 рентгенограммы с дистальной окклюзией. Для определения положения челюстей оценивали назально-супраментальный угол (sn-n-sm). Результаты и обсуждение. Назально-супраментальный угол в группе сравнения составлял (8,95 ± 1,67)°. При дистальной окклюзии величина угла составляла более 11°. При всех вариантах физиологической окклюзии определялась соразмерность межальвеолярного и альвеолярно-дентального показателей верхней и нижней челюстей. Для гнатических форм аномалий дистальной окклюзии характерно несоответствие в размерах челюстей и, в частности, зубо-альвеолярных размеров.

Телерентгенография, реабилитация при аномалиях окклюзии, физиологическая окклюзия

Короткий адрес: https://sciup.org/142245450

IDR: 142245450 | УДК: 616.314.26-007.271-073.756.3-036.82 | DOI: 10.19163/2658-4514-2025-22-1-73-80

Текст научной статьи Эффективность комплексной реабилитации пациентов с гнатическими вариантами дистальной окклюзии

doi:

Реабилитационным мероприятиям клинической стоматологии и, в частности, в ортодонтии уделено достаточно внимания специалистами различного профиля [1].

Представлены сведения о методах комплексной реабилитации при аномалиях окклюзии в различных направлениях [2, 3]. Большинство специалистов обращают внимание не только на комплексный подход к реабилитационным мероприятиям, но и на индивидуальные особенности черепно-лицевого комплекса.

Исследователи обращают внимание на необходимость диспансеризации пациентов с аномалиями челюстно-лицевого отдела головы [4]. При этом детально определяют основные задачи каждого этапа реабилитационных мероприятий, что отображается в соответствующей медицинской документации [5].

Неотъемлемым атрибутом реабилитационных мероприятий является комплексная диагностика, включающая биометрические, кефаломет-рические, рентгенологические и функциональные методы исследования [6]. Многообразие современных методов биометрии определяют пациент-ориентированный подход к диагностике аномалий формы и размеров зубных дуг, зубов и челюстей [7]. Указанные методы позволяют не только проводить дифференциальную диагностику аномалий, но и служат критериями эффективности реабилитационных мероприятий.

Взаимосвязь параметров лица с размерами зубных, альвеолярных и зубоальвеолярных дуг оценивается комплексными методами исследования черепно-лицевой области, включая кефалометрию, телерентгенографию и конусно-лучевую компьютерную томографию [8].

Отмечено, что каждый метод может быть использован самостоятельно, а зачастую они дополняют друг друга.

Исследователи обращаю внимание на соразмерность назальной и гнатической частей лицевого отдела.

Указано, что при некоторых аномалиях и системных заболеваниях, в частности при недифференцированной дисплазии соединительной ткани, у пациентов отмечается уменьшение вертикальных параметров назального отдела лица, что затрудняет диагностику аномалий окклюзии в вертикальном направлении [9].

Как критерий эстетической удовлетворенности пациентов ортодонтическим и хирургическим лечением выступает анализ положения губ [10].

В данном наблюдении авторы отмечают, что наиболее объективным методом является оценка положения губ относительно назально-субназальной вертикали, которая к тому же позволяет прогнозировать трузионное положение передних зубов и типологические особенности лица.

Немаловажное значение при оценке параметров зубочелюстных дуг имеет период прикуса человека, в частности сменный и постоянный [11, 12].

В приведенных исследованиях подробно представлена динамика изменений основных параметров и рекомендации по их использованию в качестве критериев эффективности реабилитационных мероприятий.

Хрестоматийными методами исследования являются телерентгенографические, направленные на оценку окклюзионных, линейных и угловых параметров [13–15]. Тем не менее требуется уточнение некоторых методов, особенно для определения положения челюстей относительно друг друга в различных направлениях и соразмерности зубных, альвеолярных и зубоальвеолярных линейных размеров, что определяет цель работы.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработать методы дифференциальной диагностики аномалий и определить эффективность комплексной реабилитации пациентов с гнатиче-скими вариантами дистальной окклюзии.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование включало два основных этапа. На первом этапе проведен ретроспективный анализ телерентгенограмм 49 человек с физиологической окклюзией.

Необходимость проведения данного этапа исследования продиктовано разработкой метода определения соразмерности альвеолярнодентальных размеров челюстей в сагиттальном направлении, а также определения оптимального положения челюстей в лицевой отделе головы.

На профильных фотографиях, которые получали при обследовании пациентов, использовали всего четыре точечных ориентира. В верхнем углублении козелка устанавливали точку тра-гион (t), углубление на переносице определяло положение точки кожного назиона (n), место перехода кожной перегородки носа в верхнюю губу определяло положение субназального ориентира (sn), а наиболее глубокое место подбородочной складки обозначалось как супраментальная кожная точка (sm). Указанные ориентиры использовались при оценке мягких тканей, хорошо проецируемых на боковых телерентгенограммах. Точки соединяли линиями с построением диагно- стических углов. Для анализа вертикальных параметров использовался угол носовой части лица (n-t-sn), гнатической части лица (sn-t-sm), которые позволяли оценить соразмерность параметров и выявить аномалии окклюзии по вертикали с использованием полученных коэффициентов. Для определения положения челюстей оценивали угол (sn-n-sm), определяемый как назально-супраментальный.

При определении альвеолярных и альвеолярно-дентальных размеров челюстей в переднезаднем направлении на верхней челюсти определяли положение пришеечной точки резца, которое обозначалось как точка простион (Pr). На нижнем резце альвеолярная точка обозначалась как ин-фрадентале (Id).

В заднем отделе зубных дуг ориентировались на положение вторых моляров. На верхнем моляре дистальную точку окклюзионного контура обозначали как «MSdo». Дистальную окклюзионную точку второго моляра нижней челюсти (дистально-окклюзионный молярный ориентир) обозначали как «MIdo».

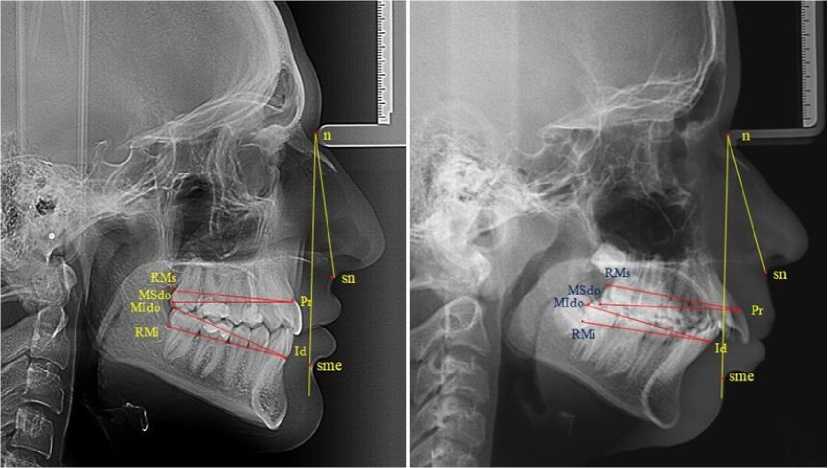

Измеряли межальвеолярное расстояние на верхней челюсти (Pr-RMs) и на нижней челюсти (Id-RMs) и сравнивали показатели между собой. Альвеолярно-окклюзионный размер на верхней челюсти (Pr-MSdo) сравнивали с аналогичным параметром нижней челюсти (Id-MIdo). При анализе 32 телерентгенограмм с дистальной окклюзией использовали те же ориентиры (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Точки и линии телерентгенграмм при физиологической (а) и дистальной (б) окклюзии

При физиологических вариантах прикуса дистальные окклюзионные точки моляров, как правило, располагались практически рядом, в то время как при дистальном соотношении нижние моляры анализируемый окклюзионные точки, как правило, располагались позади верхних.

Метод оценки угловых и линейных параметров при физиологической окклюзии в последующем использовался для разработки критериев эффективности комплексной реабилитации как по лицевым признакам, так и по телерентгенограммам на втором этапе исследования. Кроме того, проводился анализ окклюзионного статуса. Для определения эффективности комплексной реабилитации рассмотрен клинический случай пациента с гнатической формой дистальной окклюзии. Исследование проводилось при оформлении письменного согласия, одобренного Локальным Этическим Комитетом.

В ходе статистической обработки результатов использовали вариационные ряды программы Excel с расчетом средних значений (М ср ), стандартного отклонения (SD) с последующим расчетом ошибки среднего значения (m).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализируя данные телерентгенограмм физиологического прикуса, были установлены вертикальные параметры и особенности размеров зубоальвеолярных дуг обеих челюстей и их соразмерность.

Угол носовой части лица в группе сравнения составлял (30,09 ± 1,88)°. Таким образом, для физиологической окклюзии оптимальной величиной назально-супраментального угла считалась величина от 28 до 32°. В то же время угол гнатиче-ской части лица был (18,62 ± 0,94)°. Обращает на себя внимание отношение угла носового отдела к челюстному, которое было близким к числу Фибоначчи (1,618), что может быть использовано в качестве диагностики аномалий окклюзии в вертикальном направлении (открытый и глубокий прикус) и служить критерием эффективности лечения.

Назально-супраментальный угол в группе сравнения составлял (8,95 ± 1,67)°. Таким образом, для физиологической окклюзии оптимальной величиной назально-супраментального угла считалась величина от 7 до 11°, что может быть использовано в качестве диагностики аномалий окклюзии в переднезаднем направлении и служить критерием эффективности лечения.

Межальвеолярное расстояние между передней и задней пришеечными точками верхней челюсти (Pr-RMs) составляло (43,48 ± 2,04) мм. На нижней челюсти аналогичный размер (Id-RMs) был (42,76 ± 2,29) мм. Достоверных различий не отмечено, но определялась большая ошибка среднего значения, что свидетельствовало о вариабельности признака. Встречались варианты, при которых межальвеолярное расстояние на верхней челюсти было на 1–1,5 мм больше нижнего и варианты, при которых нижний альвеолярный базис был больше верхнего. Тем не менее соразмерность анализируемого показателя может быть использована при анализе размеров челюстей по сагиттали.

Альвеолярно-окклюзионное расстояние между верхней передней пришеечной точкой и верхнечелюстной молярной окклюзионной (Pr-MSdo) составляло (43,58 ± 2,71) мм. На нижней челюсти аналогичный размер (Id-MIdo) был (42,94 ± 2,48) мм. Достоверных различий, так же как и при анализе размеров альвеолярного базиса, не отмечено, но определялась большая ошибка среднего значения, что свидетельствовало о вариабельности признака. Встречались варианты, при которых исследуемый показатель на верхней челюсти был на 1–1,5 мм больше нижнего и варианты, при которых нижний альвеолярный базис был больше верхнего. Тем не менее соразмерность анализируемого показателя может быть использована при анализе размеров альвеолярно-окклюзионного расстояния челюстей по сагиттали.

Анализ телерентгенограмм пациентов с дистальной окклюзией показал многообразие вариантов прикуса как по вертикали, так и по горизонтали.

Вариабельность угла гнатической части лица определяло сочетание дистальной окклюзии с аномалиями по вертикали. В связи с этим при сочетании с глубоким прикусом отмечалось уменьшение исследуемого показателя от расчетных величин, а при открытом прикусе, наоборот, увеличение, что не позволяло сравнивать показатели между собой. В то же время назально-супраментальный угол при дистальной окклюзии был более 12° вне зависимости от трузионного положения резцов и формы патологии (зубоальвеолярной или гнатической).

Для гнатических форм аномалий дистальной окклюзии характерно несоответствие в размерах челюстей и, в частности, зубоальвеолярных размеров.

При выполнении второй части исследования наиболее целесообразным посчитали определение эффективности комплексной реабилитации на конкретном клиническом примере.

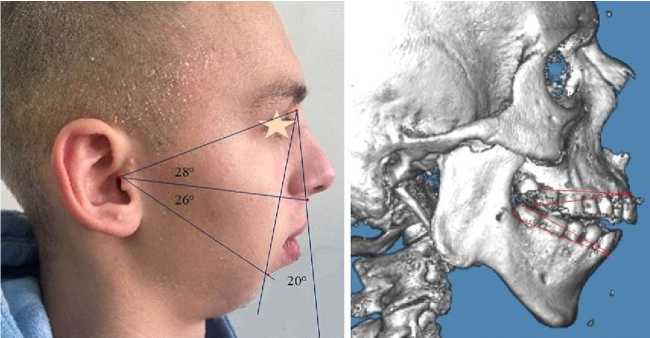

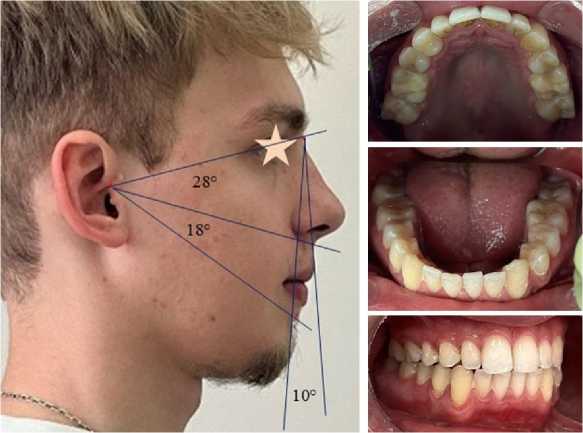

При сравнительном анализе носовой части угол составлял 28°, для которого соразмерность с гнатической частью составляла 17,3° (28/1,618 = 17,3°), в то время как в анализируемом случае угол значительно превышал расчетную величину и был 26°. Назально-супрамен-тальный угол составлял 20°, что характерно для гнатической формы дистальной окклюзии. При анализе размеров верхней челюсти размеры ее межальвеолярного и альвеолярно-окклюзионного расстояний были на 4–5 мм меньше размеров нижней челюсти. В данном случае укорочение размеров верхней челюсти и увеличение тела, подбородка и угла нижней челюсти предполагало комплексную (ортодонтическую и хирургическую) реабилитацию пациента (рис. 2).

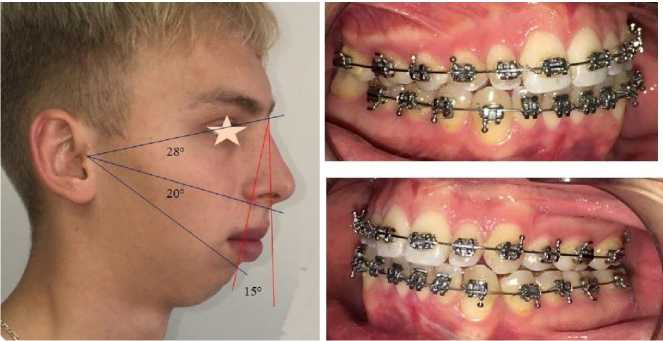

Анализ окклюзионного статуса показал наличие вертикальной резцовой окклюзии, смыкание моляров по второму классу, отсутствие врехнего правого клыка и верхнего второго премоляра, что и определяло укорочение верхней зубной и альвеолярной дуги. На нижней челюсти определялась скученность (краудинг) передних зубов и ротация клыков (рис. 3).

а

б

Рис. 2. Анализ фотоснимка (а) и рентгенограммы (б) при гнатической форме дистальной окклюзии

Рис. 3. Состояние окклюзионного статуса при гнатической форме дистальной окклюзии

Реабилитационные мероприятия после проведения комплексных методов исследования включали предхирургическое ортодонтическое лечение для нормализации формы зубных дуг, хирургическую реабилитацию и постхирургическое орнтодонтическое лечение.

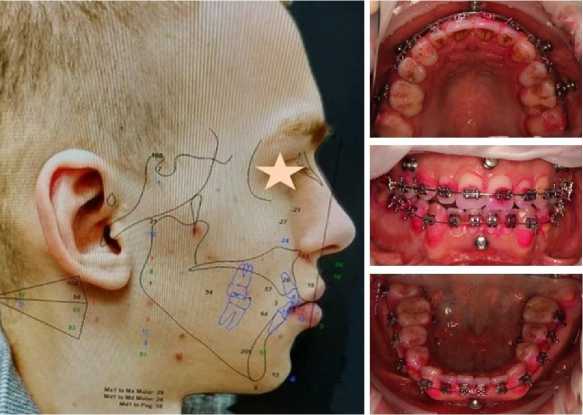

В ходе предхирургической реабилитации проведено лечение несъемной аппаратурой, что позволило восстановить окклюзионный статус, однако при этом отмечалось смыкание первых моляров по второму классу. Высота гнатической части лица уменьшилась, но превышала расчетную величину на 3°. Назально-суправментальный угол уменьшился до 15°, не соответствовал норме, и лицевые признаки были характерны для дистального положения нижней челюсти, что требовало хирургического лечения (рис. 4). После проведения хирургического лечения отмечалось улучшение лицевых признаков. Тем не менее для осуществления последующих реабилитационных мероприятий требовалось использование межчелюстной тяги между микроимплантатами (рис. 5). Реабилитационные мероприятия после хирургического лечения были направлены на ортодонтическую коррекцию окклюзионного статуса и нормализацию лицевых параметров и формы зубных дуг.

Рис. 4. Лицевые признаки и состояние окклюзионного статуса на этапе предхирургической ортодонтической реабилитации

Рис. 5. Лицевые признаки при сопоставлении с телерентгенограммой и состояние окклюзионного статуса после хирургического лечения

Рис. 6. Лицевые признаки и окклюзия после комплексной реабилитации пациента с гнатической формой дистальной окклюзии

После завершения данного этапа реабилитации лицевые углы были близки к оптимальным показателям. Назально-субназальный угол соответствовал норме и составлял 10°.

В качестве ретенционных аппаратов использовали капповые съемные аппараты. Таким образом, подчеркнута эффективность реабилитационных мероприятий, отмеченная по предложенным параметрам челюстно-лицевой области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный метод построения диагностических лицевых углов при фотостатическом и телерентгенологическом исследовании заключался в определении соразмерности параметров.

Для определения вертикальных параметров рекомендовано использовать принцип «золотого сечения» при котором отношение величины назально-гнатического угла к величине гнати-ческого угла близко к значеним числа Фибоначчи (1,618). Использование величины назаль-но-супраментального лицевого угла может быть использовано в клинической практике для определения форм дистальной окклюзии. Соразмерность параметров зубоальвеолярных дуг определяют взаимосвязь размеров верхней и нижней челюсти, что может быть использовано в качестве определения эффективности реабилитации пациентов с различными формами аномалий окклюзии по сагиттали.