Эффективность метода винтовой фиксации при лечении лошадей с переломами проксимальной фаланги

Автор: Чернигова С.В., Сучков М.В., Зубкова Н.В.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 1 (45), 2022 года.

Бесплатный доступ

Авторы обосновывают метод винтовой фиксации как наиболее эффективный и рациональный при лечении лошадей с переломами проксимальной фаланги. На основании клинических и рентгенологических исследований у 72 лошадей диагностированы различные виды переломов проксимальной фаланги. Лошадей разделили на две группы: контрольную и опытную. В контрольной группе накладывали гипс на травмированную конечность. В опытной группе лошадей проводили экстрамедуллярный остеосинтез с применением метода винтовой фиксации. Согласно проведенным исследованиям лошади с сагиттальными короткими и длинными неполными переломами имели больше шансов для продолжения спортивной и беговой карьеры после операции (по сравнению с лошадьми с сагиттальными длинными полными и оскольчатыми переломами). Ни одна лошадь с оскольчатыми переломами не вернулась к скачкам. Полная физическая нагрузка у лошадей с сагиттальным длинным переломом возможна на 118,6 ± 1,7 сут, с сагиттальными короткими - на 101,8 ± 2,1, оскольчатыми - на 169,1 ± 14,4 сут. Из 72 животных у 29 (40,2%) зарегистрированы сагиттальные длинные полные и неполные переломы, сагиттальные короткие встречались у 21 (29,2%), оскольчатые - у 22 лошадей (30,6%). В общей сложности лошади опытной группы вернулись к своей прежней функциональной нагрузке в 50% случаев, тогда как в контрольной - только в 22,2% случаев.

Лошадь, хирургия, травма, остеосинтез, перелом, проксимальная фаланга, путовая кость

Короткий адрес: https://sciup.org/142234369

IDR: 142234369 | УДК: 619:616.71-001.5:636.1

Текст научной статьи Эффективность метода винтовой фиксации при лечении лошадей с переломами проксимальной фаланги

Травматизм в настоящее время признан основной причиной повреждения мягких и костных структур конечностей у скаковых и спортивных лошадей [1–3]. Одними из самых жизнеугрожающих патологий служат переломы костей дистальных отделов конечностей, наиболее широко встречаются переломы путовой кости, в частности, простые сагиттальные переломы [4; 5]. В отличие от других, более сложных видов переломов проксимальной фаланги, таких как оскольчатые, в этом случае у лошади высокий процент возможности продолжения спортивной карьеры [6; 7]. Данные о возможности их возвращения в спорт на прежний или более низкий уровень нагрузок неоднозначны. Учеными из Англии опубликованы сведения о том, что лишь 53% лошадей вернулись к спортивной деятельности [8]. В то же время швейцарские ученые сообщают о 89% лошадей, возобновивших тренинг на прежнем уровне нагрузок после оперативного лечения [9]. Это еще раз доказывает, что исход болезни обусловлен совокупностью различных факторов и может варьировать от благоприятного до осторожного и неблагоприятного в каждом отдельном случае. Долгое время в ветеринарной хирургии принято было лечить лошадей с переломами проксимальной фаланги исключительно ограничением физических нагрузок для предотвращения распространения трещин и смещения костных фрагментов. При консервативной терапии лошади крайне редко возвращались к каким-либо нагрузкам, если животное имело племенную ценность, в лучшем случае его использовали для разведения. В последние годы способы лечения лошадей с переломами костей конечностей значительно изменились. Новые технологии, используемые в гуманитарной медицине, успешно внедряются в хирургию крупных животных [10; 11]. С их помощью у хирурга появляется больше возможностей для лечения переломов у лошадей, тем не менее, на сегодняшний день многие проблемы остаются нерешенными.

Целью исследования являлось обоснование эффективности метода винтовой фиксации при лечении лошадей с переломами проксимальной фаланги.

Материал и методы исследования

Исследования проведены в условиях ветеринарной клиники «Максима Вет» и кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства ИВМиБ Омского ГАУ. В период с 2017 по 2020 г. в ветеринарную клинику «Максима Вет» госпитализированы 4834 лошади с признаками нарушения функции опорно-двигательного аппарата, из которых 72 – с диагнозом переломов проксимальной фаланги. Исследуемые животные были представлены разновозрастными группами: средний возраст – 9,7 ± 0,5 лет; масса тела – 507,3 ± 6,1 кг; различным полом: кобылы (n = 20), мерины (n = 25), жеребцы (n = 27) и породной принадлежностью: ганноверская, тракененская, буденновская, голштинская, голландская теплокровная, вестфальская, арабская, ахалтекинская, орловская рысистая, чистокровная верховая лошадь, русская верховая лошадь, украинская верховая лошадь. Для оценки степени повреждения и их общего состояния использовали общие и специальные клинические и рентгенологические методы исследования.

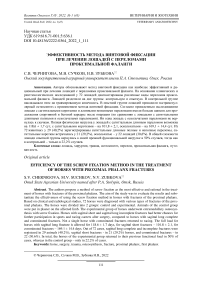

Всех лошадей (n = 72) разделили на 2 группы: контрольную и опытную. В контрольную (n = 36) входили лошади c сагиттальным длинным переломом проксимальной фаланги, которых обозначили как подгруппу IА (n = 14), подгруппа IБ (n = 11) – лошади с сагиттальными короткими неполными переломами и подгруппа IВ (n = 11) – животные с оскольчатыми переломами.

Vestnik Omsk SAU, 2022, no. 1(45)

VETERINARY AND ZOOTECHNY

Рис. 1. Распределение исследуемых лошадей на группы и подгруппы в зависимости от видов переломов

В опытную группу вошли 36 лошадей c сагиттальным длинным переломом проксимальной фаланги (n = 15) (подгруппа IIА), с сагиттальными короткими неполными (n = 10) (подгруппа IIБ) и оскольчатыми (n = 11) (подгруппа IIВ).

В контрольной группе лошади, владельцы которых отказались от оперативного лечения, этим животным накладывали гипс на травмированную конечность. Лошадям опытной группы проводили остеосинтез по общепринятой методике винтовой фиксации [6]; под общей анестезией с применением ингаляционного наркоза; предварительно проводили премедикацию (ксилазин – в дозе 1 мг/кг), общий наркоз (золетил – 20 мг/кг), поддерживающую анестезию выполняли с использованием изофлурана в газовой смеси с кислородом (5%-ная концентрация, далее снижали на 0,5% каждые 15 мин). Лошадей для входа и выхода из общей анестезии помещали в мягкий бокс, где они находились под наблюдением врача-анестезиолога. Ассистированный подъем лошадей проведен при помощи корд, зафиксированных на голове и хвосте.

Оперативный доступ осуществен у одних лошадей отдельно для каждого винта, у других – общий к зоне перелома. Во время операции размещали иглы для определения места установки винтов и проведения рентгенологического исследования, а также для последующего наблюдения за формированием отверстия. После определения костных ориентиров в выбранной точке ввода винта (d = 4,5 мм) с помощью сверла формировали отверстие, его глубину измеряли с помощью толщиномера. При сагиттальных длинных переломах винты располагали в линейной или треугольной конфигурации. В первом случае винт располагали дистально (около 8 мм) к промежуточной бороздке фаланги и проксимодорсально к ветви межкостного третьего мускула. В треугольной конфигурации первый винт располагали дорсальнее, чем в предыдущей конфигурации, а второй винт немного более пальмарно (или плантарно). Следующие винты устанавливали в центре проксимальной фаланги на 20–25 мм ниже предыдущих. При сагиттальных коротких неполных винт – дистальнее средней сагиттальной борозды проксимальной суставной поверхности. При оскольчатых переломах установку винтов начи-

Vestnik Omsk SAU, 2022, no. 1(45) VETERINARY AND ZOOTECHNY нали с восстановления дорсальной и медиальной части, затем дорсальной и боковой частей, в большинстве случаев требовалось добавление внешнего фиксатора. Удаление винтов у прооперированных животных не выполняли, исключение составили лошади, у которых развился остеолизис на уровне головки винта (n = 3).

Лошадям после оперативного вмешательства накладывали гипсовую повязку на 4–8 недель, меняли ее с интервалами в 2 недели до окончательного заживления перелома. В случае с сагиттальными короткими переломами через две недели гипс снимали с заменой на повязку Роберта-Джонса. Антибактериальная профилактика заключалась во введении пенициллина (внутримышечно – 30 000 МЕ/кг каждые 24 ч, 10 дн.) и гентамицина (внутривенно – 9 мг/кг каждые 24 ч, 5 дн.). Также первые 10 дн. после остеосинтеза проводили нестероидную противовоспалительную терапию (флуниджект внутривенно – 10 мл, 1 раз в день).

После осмотра через 2–4 недели после операции при благоприятном течении лошадь выпускали в небольшую леваду для дозированной физической нагрузки, а затем и в нормальную леваду. Следующие осмотры – через 8–12 недель после операции. Оценку также проводили в отдаленный период после лечения (10–12 мес.).

Эффективность репозиции костных фрагментов проксимальной фаланги оценивали на основании рентгеновских снимков в четырех стандартных проекциях. Рентгенографическое исследование проводили при помощи плоскопанельного детектора Canon digital radiography system Wireless CXDI-702 Series и рентгеновского аппарата Gierth HF 80/20 в проекциях: латеро-медиальной (90º), дорсо-пальмарной/плантарной (0º), дорсолатеральной пальмарно/плантарной-медиальной (45º), дорсо-медиальной пальмар-но/плантарно-латеральной (315º). Рентгенологическое исследование – в первые сутки и каждые две недели при смене гипсовой повязки.

Статистически обрабатывали полученные цифровые данные с использованием Microsoft Excel в среде Windows 7. Различия между сравниваемыми средними величинами исследуемых параметров в группах оценивали с помощью критерия Стьюдента. Уровень пороговой статистической значимости (p) принимали меньше либо равным 0,05 (p ≤ 0,05).

Результаты исследования и их обсуждение

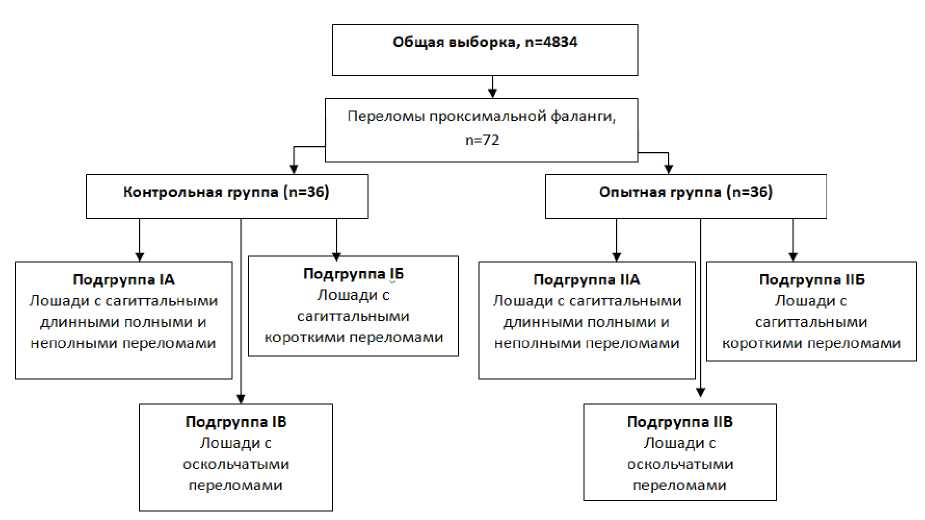

По результатам статистического анализа следует, что сагиттальный длинный перелом проксимальной фаланги наблюдался в 40,2% случаев (n = 72), оскольчатый – в 30,6%, сагиттальный короткий неполный – в 29,2%. Учитывая, что группы сравнения включали лошадей с переломами проксимальной фаланги, разделенных на три подгруппы, нами проанализированы результаты встречаемости данной патологии у этих животных (рис. 2).

Проксимальная фаланга склонна к сагиттальному перелому, большинство лошадей в исследовании были скаковыми, часто выполняющими узкие повороты, это действие может быть связано с увеличение силы ротации в площадь сагиттальной борозды. Из 72 у 51 лошади повреждена путовая кость грудных конечностей (70,8%); чаще встречались оскольчатые переломы (41,2%) и сагиттальные длинные (37,3%). Так, на тазовой конечности зарегистрированы сагиттальные длинные (47,6%) и сагиттальные короткие (47,6%) переломы.

Специальная проба на сгибание показала наличие хромоты опирающегося типа до и после проведения исследования, малую опору на травмированную конечность, серозно-геморрагическую экссудацию, гематомы и сильную болезненность. Однако после проведенного лечения у лошадей опытной группы в 19,5% случаев хромота сохранилась, это в 3,4 раза меньше, чем в контрольной.

Vestnik Omsk SAU, 2022, no. 1(45)

VETERINARY AND ZOOTECHNY

л Сагиттальные длинные полные,% я Сагиттальные длинные неполные, %

Рис. 2. Частота встречаемости различных видов переломов проксимальной фаланги у лошадей в контрольной и опытной группах

В опытной группе лошадям с сагиттальными длинными и короткими переломами путовой кости репозицию обломков выполняли с помощью винтовой линейной и треугольной фиксации. Так, у четырех лошадей переломы устранены с использованием треугольного расположения винтов, у 30 – с использованием линейного расположения (рис. 3).

Рис. 3 . Рентгенограмма дистального отдела конечности лошади в латеро-медиальной (А) и дорсо-плантарной (Б) проекциях с сагиттальным длинным неполным переломом проксимальной фаланги с применением метода интрамедуллярной винтовой фиксации

Особое внимание обращали на развитие послеоперационных осложнений, разделив их на виды: специфические (перелом винтов, несостоятельность концевых точек

Vestnik Omsk SAU, 2022, no. 1(45)

VETERINARY AND ZOOTECHNY фиксации, продольное смещение с вклиниванием отломков) и неспецифические (остеоартроз, периостальная реакция, ламинит, избыточная костная мозоль) (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительный анализ осложнений у лошадей с переломом проксимальной фаланги

|

Вид осложнений |

Группы животных (n = 72) |

|||

|

Контрольная группа (n = 36) |

Опытная группа (n = 36) |

|||

|

Гол. |

% |

Гол. |

% |

|

|

Специфические |

||||

|

Перелом винтов |

— |

— |

3 |

8,3 |

|

Продольное смещение отломков |

6 |

16,7 |

— |

— |

|

Неспецифические |

||||

|

Избыточная костная мозоль |

2 |

5,6 |

– |

– |

|

Артроз |

14 |

38,9 |

7 |

19,4 |

|

Ламинит |

6 |

16,7 |

2 |

5,6 |

|

Периостальная реакция в месте введения винтов |

– |

– |

5 |

13,9 |

Среди инфекционных осложнений хирургического лечения животных с переломом проксимальной фаланги в 6,9% случаев зарегистрировано инфицирование послеоперационной раны, сопровождалось это легкой хромотой, невозможностью ходить в течение одного месяца после операции. Таким лошадям проводили дополнительное оперативное вмешательство (ревизия раны и дренирование очага инфекции), направленное на купирование воспалительного процесса с сохранением винтов. Артроз (венечный, копытный) смежных суставов по результатам выявлен у лошадей опытной группы в 19,4% случаях (в 2 раза реже, чем в контрольной). В 13,9% наблюдений причиной снижения опороспособности оперированной конечности являлась периостальная реакция в местах введения винтов (рис. 4).

Рис. 4 . Рентгенограмма дистального отдела конечности лошади опытной группы в дорсо-плантарной проекции. Периостит в месте введения винтов

За период наблюдения за лошадьми с оскольчатыми переломами проксимальной фаланги установлено, что метод винтовой фиксации в трех случаях оказался несостоятельным. При сравнении отдаленных результатов эффективности метода винтовой фиксации выявлены переломы винтов в опытной группе у 8,3% лошадей, этому способствовал факт установки фиксаторов меньшего диаметра и раннее начало нагрузки

Vestnik Omsk SAU, 2022, no. 1(45)

VETERINARY AND ZOOTECHNY на конечность вопреки врачебным рекомендациям. Воспаление мякишного хряща копыта (ламинит) чаще встречалось у лошадей контрольной группы (16,7%), приводя к хронической болезненной хромоте и исключению лошади из спортивной и беговой карьеры.

В контрольной группе при применении гипса и длительном отсутствии нагрузки регистрировали замедление сращения перелома и образование резорбционного диастаза, вследствие чего образовывалась избыточная костная мозоль (5,6%) (рис. 5).

Рис. 5. Избыточная костная мозоль через год после травмы. Рентгеновский снимок дистального отдела конечности лошади контрольной группы, дорсо-плантарная проекция

Статистический анализ сроков реабилитации и возможностей разных нагрузок в группах представлен в табл. 2, свидетельствующий о достоверно значимом улучшении всех основных параметров в обеих группах.

Таблица 2

Сроки выполнения различных видов нагрузок животными с переломами проксимальной фаланги после лечения

|

Группа животных |

Покой |

Шаг |

Рысь |

Галоп |

||

|

Сутки |

||||||

|

Контрольная |

& о к |

IB (n = 11) |

До 111 ± 6,4 |

179,1 ± 12,7 |

230,5 ± 17,1 α (n = 3) |

Более 230,5 ± 17,1 α (n = 3) |

|

Опытная |

II В (n = 11) |

До 98 ± 6,8* |

141,3 ± 9,5* α (n = 1) |

169,1 ± 14,4* α (n = 4) |

Более 169,1 ± 14,4* α (n = 4) |

|

|

Контрольная |

& о к |

IБ (n = 11) |

До 60 ± 0,01 |

92,7 ± 1,8 |

122,7 ± 1,8 |

131,6 ± 1,8 |

|

Опытная |

II Б (n = 10) |

До 38,8 ± 4,1* |

71,8 ± 2,1* |

101,8 ± 2,1* |

Более 101,8 ± 2,1* |

|

|

Контрольная |

& о к |

IА (n = 14) |

68,6 ± 3,8 |

111,2 ± 8,9 |

139,4 ± 10,1 α (n = 1) |

141,6 ± 10,1 α (n = 1) |

|

Опытная |

II А (n = 15) |

До 56,7 ± 1,5* |

88,7 ± 1,6* |

118,6 ± 1,7* α (n = 1) |

Более 118,6 ± 1,7* α (n = 1) |

|

* р ≤ 0,05 – достоверность различий при сравнении с контрольной группой; α нагрузки не допускали.

Vestnik Omsk SAU, 2022, no. 1(45) VETERINARY AND ZOOTECHNY

При межгрупповом сравнении исследуемых параметров зарегистрированы следующие закономерности. В опытной группе нагрузку в виде галопа лошади с сагиттальным длинным переломом проксимальной фаланги могли выполнять в среднем на 118,6 ± 1,7 сут, с сагиттальным коротким – на 101,8 ± 2,1 сут, с оскольчатым – на 169,1 ± 14,4 сут, а в контрольной группе – на 141,6 ± 10,1; 131,6 ± 1,8 и 230,5 ± 17,1 сут соответственно.

К полной спортивной нагрузке в опытной группе вернулись 50% лошадей, неспортивная верховая нагрузка зарегистрирована в 27,8% случаев, свободный выгул в леваде – у 19,5%, эвтаназировали 2,7%. Тогда как лошади в контрольной группе к спортивной и беговой деятельности вернулись в 22,2% случаев, из них 100% с сагиттальными короткими неполными переломами проксимальной фаланги. У большинства лошадей контрольной группы сохранилась хромота опирающего типа, способствуя исключению из спортивной деятельности в 47,2% случаях.

Заключение

Таким образом, традиционный метод лечения в виде наложения гипсовой повязки наиболее часто применяем у лошадей с переломами проксимальной фаланги. Однако он сопряжен с высокой частотой осложнений, достигающих 77,8%. Альтернативой гипсу может быть использование комбинации хирургических методик в виде винтовой фиксации и наложения гипса на травмированную конечность. Преимуществами данного вида хирургического лечения служат более быстрый и качественный этап реабилитации, снижение числа послеоперационных осложнений и возможность возвращения лошади в спортивную и беговую деятельность. Наши исследования показали, что линейное расположение винтов при скреплении неполных и полных сагиттальных переломов с минимальной репозицией костных отломков более эффективно, чем треугольное. Отметим, что 38,8% лошадей при применении линейного метода расположения винтов вернулись к скачкам через 112,5 ± 2,9 сут, тогда как 11,1% лошадей, у которых винты были размещены в треугольном расположении, – только к 134,2 ± 0,1 сут.

Эффективность методики интрамедуллярной винтовой фиксации складывается:

-

– из сокращения сроков консолидации; полная нагрузка лошадей с сагиттальным длинным переломом возможна на 118,6 ± 1,7 сут, при сагиттальных коротких – на 101,8 ± 2,1, оскольчатых – на 169,1 ± 14,4 сут;

-

– возможности возвращения к спортивной карьере в 50%, причем из них 55,5% – лошади с сагиттальными короткими переломами.

Список литературы Эффективность метода винтовой фиксации при лечении лошадей с переломами проксимальной фаланги

- Бабаков, Н.В. Частота встречаемости и лечение тендинитов и тендовагинитов у рысистых лошадей / Н.В. Бабаков, С.В. Чернигова, Ю.В. Чернигов. - Текст : непосредственный // Научное и техническое обеспечение АПК, состояние и перспективы развития, Омск, 28 апреля 2016 г. -Омск : Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, 2016. - С. 57-59.

- Ковач, М. Ортопедические заболевания лошадей. Современные методы диагностики и лечения / М. Ковач. - Москва : КЛАСС ЭЛИТА, 2017. - 640 с. - Текст : непосредственный.

- Чернигова, С.В. Коррекция нарушений метаболизма тканевых структур у лошадей с повреждениями сухожилий и связок дистальных отделов конечностей / С.В. Чернигова, Ю.В. Чернигов, Н.В. Бабаков. - Текст : непосредственный // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. - 2017. - № 2. - С. 98-101.

- Labens, R., Khairuddin, N.H. et al. (2019), "In vitro comparison of linear vs triangular screw configuration to stabilize complete uniarticular parasagittal fractures of the proximal phalanx in horses", Vet Surg, vol. 48(1), pp. 96-104.

- Turek, B. (2008), "Comminuted fractures of the proximal phalanx in a horse", A case report, Medy-cyna Weterynaryjna, vol. 64(5), pp. 713-716.

- Findley, J.A., O'Neill, H.D. and Bladon, B.M. (2021), "Outcome following repair of 63 sagittal fractures of the proximal phalanx in UK Thoroughbreds using either a triangular or linear screw configuration", Equine veterinary journal, vol. 53(3), pp. 524-529.

- Ramzan, P.H. and Palmer, L. (2011), "Musculoskeletal injuries in Thoroughbred racehorses: a study of three large training yards in Newmarket, UK (2005-2007)", Veterinary journal, vol. 187(3), pp. 325-329.

- Lipreri, G., Bladon, B.M. et al. (2018), "Conservative versus surgical treatment of 21 sports horses with osseous trauma in the proximal phalangeal sagittal groove diagnosed by low-field MRI", Veterinary surgery, vol. 47(7), pp. 908-915.

- Bryner, M.F., Hoey, S.E., Montavon, S. et al. (2019), "Long-term clinical and radiographic results after lag screw ostheosynthesis of short incomplete proximal sagittal fractures of the proximal phalanx in horses not used for racing", Veterinary surgery, vol. 49(1), pp. 88-95.

- Gadallah, S., El-Keiey, M., Amer, M.S. and Shamaa, A.A. (2014), "Equine limbs Fractures: The Incidence and Management", Minufya Veterinary Journal, vol. 8, pp. 247-261.

- Smith, M.R. and Wright (2014), "Radiographic configuration and healing of 121 fractures of the proximal phalanx in 120 Thoroughbred racehorses (2007-2011)", Equineveterinaryjournal, vol. 46(1), pp. 81-87.