Эффективность охраны популяций Astragalus cornutus Pall. на особо охраняемых природных территориях регионального значения Самарской области

Автор: Ильина В.Н.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 2 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

Изучены популяции Astragalus cornutus Pall. в составе 9 памятников природы регионального значения Самарской области и на 4 неохраняемых участках. Выявлены особенности популяционной структуры, определен тип популяций по критерию «дельта-омега». Эффективность охраны вида в области недостаточна, требуется регламентация антропогенной нагрузки и создание новых памятников природы.

Astragalus cornutus pall, популяция, онтогенетическая структура, особо охраняемые природные территории, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148322409

IDR: 148322409 | УДК: 581.9(476) | DOI: 10.24412/2073-1035-2021-10390

Текст научной статьи Эффективность охраны популяций Astragalus cornutus Pall. на особо охраняемых природных территориях регионального значения Самарской области

Астрагал рогоплодный ( Astragalus cornutus Pall.) на территории Самарской области отнесен к редким представителям флоры и включен в Красную книгу региона [14, 15]. В Самарской области вид произрастает близко к северной границе ареала.

Исследования популяций проводились нами в 2008-2019 гг. с использованием рекомендаций и методических подходов популяционноонтогенетического направления. Определены онтогенетический состав популяций, основные демографические показатели (индексы восстановления, замещения и старения), типы популяций по критерию «дельта-омега», основные эко-лого-фитоценотические параметры местообитаний, дана оценка современного состояния популяций. Смотрите работы Т.А. Работнова [17], А.А. Уранова [20], Л.А. Жуковой [2, 3], Л.А. Жи-вотовского [1], Л.Г. Наумовой и Ю.А. Злобина [4, 16], сборник «Ценопопуляции растений» [2123].

Результаты исследований природных ценопо-пуляций A. cornutus и биологии вида при интродукции опубликованы автором в ряде работ [513]. В Самарской области изучение ценопопуля-ций астрагала так же проводится Г.Н. Родионовой [18, 19]. Полученные данные использованы при написании соответствующего очерка Красной книги Самарской области [14, 15].

Территория исследования охватывает Самарское Заволжье. Популяции вида изучены на территории памятников природы регионального значения «Гора Копейка» (Похвистневский район Самарской области), «Верховой овраг», «Чу-бовская степь» (Чубовская луговая степь) (Кинельский район), «Гора Красная», «Гора Лысая» (Красноярский район), «Гора Зеленая» (Елхов-ский район), «Исаклинская нагорная лесостепь» (Исаклинский район), «Царев курган» (Волжский район), «Мулин дол» (урочище Верхние Скрипали) (Большечерниговский район). Кроме того, некоторые популяции зарегистрированы и изучены в составе природных комплексов, не имеющих охраняемого статуса (Шиланская гора (Красноярский район), Кондурчинские Яры (окрестности с. Челно-Вершины, Челновершин- ский район), Кондурчинские Яры (окрестности с. Старая Шентала, Шенталинский район), Орлян-ские яры (окрестности с. Верхняя Орлянка, Сергиевский район).

В изученных природных комплексах отмечаются различные по численности и занимаемой площади популяции вида. В основном они состоят из нескольких (иногда многих) локусов (ценопопуляций). Нами изучена структура 158 ценопопуляций A. cornutus в 13 географических пунктах. В связи с низкой численностью особей в ценопопуляциях в статье анализируются данные для географических популяций по годам. Для популяций базовым является одновершинный центрированный полночленный онтогенетический спектр с преобладанием зрелых генеративных растений. В некоторых изученных популяциях отмечены и другие типы онтогенетических спектров, отличные от базового.

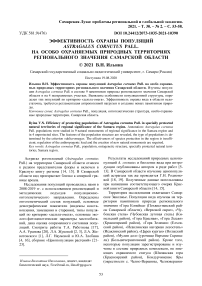

В табл. 1 приведены данные по онтогенетической структуре популяций (оценён вклад особей разных онтогенетических периодов). Средние показатели для всех популяций составляют около 17,7% прегенеративных, 77,8% генеративных и 4,5% постгенеративных особей.

В популяциях вне охраняемых зон онтогенетическая структура популяций характеризуется следующим содержанием особей: прегенератив-ных от 4 до 20% (среднее значение – 17,2%), генеративных – 62-95% (среднее значение –

78,4%), постгенеративных – 1-12% (среднее – 4,3%). В популяциях на ООПТ в онтогенетическом спектре доля особей составила: прегенера-тивных от 6,5 до 25% (среднее значение – 17,9%), генеративных – 71-86% (среднее значение – 77,6%), постгенеративных – 1,5-10% (среднее – 4,5%). Таким образом, на ООПТ в популяциях доля молодых растений выше.

Пространственное размещение особей в популяциях A. cornutus (табл. 1) обычно является случайным (при оценке размещения генеративных особей), при высокой доле прегенеративных растений в структуре популяций отмечаются небольшие агрегации (до 3-8 особей любых онтогенетических состояний). В основном это связано с микрорельефом и проективным покрытием почвы травостоем. Скопления особей зачастую удалены друг от друга. Промежутки между скоплениями и отдельно произрастающими особями может составлять как 0,5-5 м, так и 10-50 м.

Плотность особей на неохраняемых участках составляет 1,6-3,6 особей на 1 м2 (средняя – 2,59), эффективная плотность – 1,32-2,48 особей на 1 м2 (средняя – 1,96). На ООПТ плотность особей составляет 0,60-5,30 особей на 1 м2 (средняя – 2,87), эффективная плотность – 0,48-4,08 особей на 1 м2 (средняя – 2,23). На ООПТ общая и эффективная плотность особей в популяциях выше.

Структура популяций A. cornutus

Таблица 1 (начало)

|

№ п/ п |

Географический пункт |

Доля особей с популяции, % |

Показатели популяций |

||||

|

прегенера-тивные |

генеративные |

постгенеративные |

жизненность, баллы |

плотность, шт./м2 |

эфф. плотн., шт./м2 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

1 |

10,4 |

83,8 |

5,8 |

3 |

3,7 |

3,02 |

|

|

2 |

20,9 |

75,9 |

3,2 |

3 |

2,6 |

1,97 |

|

|

3 |

Гора Копейка |

15,3 |

79,4 |

5,3 |

3 |

3,2 |

2,50 |

|

4 |

17,7 |

79,1 |

3,2 |

3 |

3,7 |

3,02 |

|

|

5 |

11 |

84,6 |

4,4 |

3 |

2,4 |

1,93 |

|

|

6 |

21,1 |

77,5 |

1,4 |

3 |

2,3 |

1,81 |

|

|

7 |

Верховой |

23,6 |

73,9 |

2,5 |

3 |

2,9 |

2,19 |

|

8 |

овраг |

18 |

75,6 |

6,4 |

3 |

1,8 |

1,39 |

|

9 |

20,4 |

77,4 |

2,2 |

3 |

2,2 |

1,73 |

|

|

10 |

25,3 |

72,7 |

2 |

2 |

2,4 |

1,79 |

|

|

11 |

Чубовская |

15,9 |

81,9 |

2,2 |

2 |

2,3 |

1,88 |

|

12 |

луговая степь |

21,7 |

71,1 |

7,2 |

2 |

1,7 |

1,26 |

|

13 |

17,1 |

77,9 |

5 |

2 |

2,1 |

1,61 |

|

|

14 |

Шиланская |

21,1 |

76,6 |

2,3 |

2 |

3,2 |

2,48 |

|

15 |

гора |

20,9 |

75,5 |

3,6 |

2 |

2,8 |

2,12 |

|

16 |

10,8 |

81,6 |

7,6 |

2 |

2,6 |

2,06 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

17 |

22,1 |

75 |

2,8 |

3 |

3,2 |

2,39 |

|

|

18 |

Гора Красная |

24,9 |

71,9 |

3,2 |

3 |

3,6 |

2,69 |

|

19 |

22,6 |

74,4 |

3 |

3 |

2,9 |

2,17 |

|

|

20 |

21,4 |

73,1 |

5,5 |

4 |

3,5 |

2,65 |

|

|

21 |

Гора Лысая |

6,5 |

86,2 |

7,3 |

4 |

4 |

3,34 |

|

22 |

16,5 |

81,6 |

1,9 |

4 |

3,6 |

2,94 |

|

|

23 |

13,2 |

82,4 |

4,4 |

4 |

4,6 |

3,63 |

|

|

24 |

Гора Зеленая |

13,6 |

83,3 |

3,1 |

4 |

4,2 |

3,40 |

|

25 |

20,7 |

72 |

7,3 |

4 |

5,3 |

4,08 |

|

|

26 |

21,4 |

73,1 |

5,5 |

4 |

4,2 |

3,18 |

|

|

27 |

Верхние |

10,6 |

84,4 |

5 |

2 |

1,6 |

1,32 |

|

28 |

Скрипали |

20 |

68 |

12 |

3 |

2,3 |

1,70 |

|

29 |

Исаклинская нагорная |

24,4 |

71 |

4,6 |

3 |

1,7 |

1,14 |

|

30 |

лесостепь |

18,3 |

74,2 |

7,5 |

3 |

3,3 |

2,39 |

|

31 |

4,8 |

85,1 |

10,1 |

1 |

0,6 |

0,48 |

|

|

32 |

Царев Курган |

14,7 |

80,7 |

4,6 |

1 |

1,2 |

0,94 |

|

33 |

17,4 |

77,4 |

5,2 |

1 |

1,1 |

0,82 |

|

|

34 |

Кондурчин-ские яры (Чел- |

36,5 |

62,2 |

1,3 |

3 |

2,4 |

1,55 |

|

35 |

но-Вершины) |

18,8 |

75,7 |

5,5 |

4 |

2,8 |

1,99 |

|

36 |

18,5 |

78 |

3,5 |

4 |

3,6 |

2,67 |

|

|

37 |

Старая Шентала |

19,9 |

74,9 |

5,2 |

3 |

2,9 |

2,13 |

|

38 |

8,4 |

89,8 |

1,8 |

3 |

2,1 |

1,67 |

|

|

39 |

Верхняя |

3,8 |

95,4 |

0,8 |

3 |

2,3 |

1,90 |

|

40 |

Орлянка |

17,4 |

79,2 |

3,4 |

4 |

2,5 |

1,94 |

В табл. 2 приведены основные индексы, характеризующие онтогенетические особенности популяций. Вне охраняемых территорий для популяций определены индексы замещения (0,040,57; среднее – 0,22), восстановления (0,04-0,57; среднее – 0,23), старения (0,01-0,14; среднее -0,05), возрастности (0,36-0,55, среднее – 0,47), эффективности (0,65-0,83; среднее – 0,76). На ООПТ индексы замещения (0,05-0,34; среднее – 0,22), восстановления (0,06-0,35; среднее – 0,23), старения (0,01-0,8; среднее - 0,05), возрастности (0,36-0,55, среднее – 0,45), эффективности (0,650,83; среднее – 0,77). При идентичности средних показателей индексов замещения, восстановления, старения в популяциях на ООПТ и вне их, на неохраняемых участках онтогенетическая структура более разнообразна, что вероятнее всего связано с интенсивностью хозяйственной и рекреационной нагрузке на этих участках. Оценка исследованных географических популяций по критерию эффективности «дельта-омега» Л.А. Животовского [1] показала, что почти все они являются зрелыми. На ООПТ 28 популяций являются зрелыми, 1 – переходная; вне ООПТ 10 популяций зрелые, 1 – переходная.

Воздействие на сообщества с участием модельного вида астрагала заключается в выпасе крупного рогатого скота, сенокошении, степных палах, вблизи населенных пунктов – рекреации. Это сказывается как на численности особей и пространственно-онтогенетической структуре, так и виталитетном состоянии особей и популяций в целом. Удовлетворительным считаем состояние популяций на Зеленой горе, Лысой горе, горе Копейке, Исаклинской нагорной лесостепи, Кондурчинских яры (Ч.-Вершины и Ст. Шента-ла); неудовлетворительным – в Верховом овраге, Чубовских степях, Верхних Скрипалях, на Красной горе и Царевом кургане.

Демографическая структура и типы популяций A. cornutus

|

№ п/п |

Географический пункт |

Демографические показатели популяций |

|||||

|

I з |

I в |

I ст |

∆ |

ω |

Тип популяции |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

1 |

0,12 |

0,12 |

0,06 |

0,51 |

0,82 |

зрелая |

|

|

2 |

0,26 |

0,28 |

0,03 |

0,41 |

0,76 |

зрелая |

|

|

3 |

Гора Копейка |

0,18 |

0,19 |

0,06 |

0,45 |

0,78 |

зрелая |

|

4 |

0,22 |

0,22 |

0,03 |

0,46 |

0,82 |

зрелая |

|

|

5 |

0,12 |

0,13 |

0,05 |

0,48 |

0,80 |

зрелая |

|

|

6 |

0,27 |

0,27 |

0,01 |

0,43 |

0,79 |

зрелая |

|

|

7 |

Верховой овраг |

0,31 |

0,32 |

0,03 |

0,41 |

0,75 |

зрелая |

|

8 |

0,22 |

0,24 |

0,07 |

0,46 |

0,77 |

зрелая |

|

|

9 |

0,26 |

0,26 |

0,02 |

0,42 |

0,79 |

зрелая |

|

|

10 |

0,34 |

0,35 |

0,02 |

0,40 |

0,75 |

зрелая |

|

|

11 |

Чубовская луговая |

0,19 |

0,19 |

0,02 |

0,44 |

0,82 |

зрелая |

|

12 |

степь |

0,28 |

0,31 |

0,08 |

0,44 |

0,74 |

зрелая |

|

13 |

0,21 |

0,22 |

0,05 |

0,45 |

0,77 |

зрелая |

|

|

14 |

0,27 |

0,28 |

0,02 |

0,43 |

0,78 |

зрелая |

|

|

15 |

Шиланская гора |

0,26 |

0,28 |

0,04 |

0,41 |

0,76 |

зрелая |

|

16 |

0,12 |

0,13 |

0,08 |

0,50 |

0,79 |

зрелая |

|

|

17 |

0,28 |

0,29 |

0,03 |

0,42 |

0,75 |

зрелая |

|

|

18 |

Гора Красная |

0,33 |

0,35 |

0,03 |

0,42 |

0,75 |

зрелая |

|

19 |

0,29 |

0,30 |

0,03 |

0,41 |

0,75 |

зрелая |

|

|

20 |

0,27 |

0,29 |

0,06 |

0,46 |

0,76 |

зрелая |

|

|

21 |

Гора Лысая |

0,07 |

0,08 |

0,08 |

0,53 |

0,84 |

зрелая |

|

22 |

0,20 |

0,20 |

0,02 |

0,47 |

0,82 |

зрелая |

|

|

23 |

0,15 |

0,16 |

0,05 |

0,46 |

0,79 |

зрелая |

|

|

24 |

Гора Зеленая |

0,16 |

0,16 |

0,03 |

0,50 |

0,81 |

зрелая |

|

25 |

0,26 |

0,29 |

0,08 |

0,46 |

0,77 |

зрелая |

|

|

26 |

0,27 |

0,29 |

0,06 |

0,46 |

0,76 |

зрелая |

|

|

27 |

Верхние Скрипали |

0,12 |

0,13 |

0,05 |

0,52 |

0,82 |

зрелая |

|

28 |

0,25 |

0,29 |

0,14 |

0,48 |

0,74 |

зрелая |

|

|

29 |

Исаклинская нагор- |

0,32 |

0,34 |

0,05 |

0,45 |

0,67 |

переходная |

|

30 |

ная лесостепь |

0,22 |

0,25 |

0,08 |

0,46 |

0,72 |

зрелая |

|

31 |

0,05 |

0,06 |

0,11 |

0,52 |

0,81 |

зрелая |

|

|

32 |

Царев Курган |

0,17 |

0,18 |

0,05 |

0,40 |

0,79 |

зрелая |

|

33 |

0,21 |

0,22 |

0,03 |

0,47 |

0,74 |

зрелая |

|

|

34 |

Кондурчинские яры |

0,57 |

0,59 |

0,01 |

0,36 |

0,65 |

переходная |

|

35 |

(Челно-Вершины) |

0,23 |

0,25 |

0,03 |

0,44 |

0,71 |

зрелая |

|

34 |

Кондур. яры (Челно-Вершины) |

0,57 |

0,59 |

0,01 |

0,36 |

0,65 |

переходная |

|

35 |

0,23 |

0,25 |

0,03 |

0,44 |

0,71 |

зрелая |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

36 |

0,23 |

0,24 |

0,02 |

0,48 |

0,74 |

зрелая |

|

|

37 |

Старая Шентала |

0,25 |

0,27 |

0,03 |

0,49 |

0,73 |

зрелая |

|

38 |

0,09 |

0,09 |

0,01 |

0,54 |

0,80 |

зрелая |

|

|

39 |

Верхняя Орлянка |

0,04 |

0,04 |

0,00 |

0,55 |

0,83 |

зрелая |

|

40 |

0,21 |

0,22 |

0,04 |

0,44 |

0,78 |

||

|

зрелая |

|||||||

|

среднее значение |

0,22 |

0,23 |

0,04 |

0,45 |

0,78 |

— |

|

Таким образом, памятники природы регионального значения недостаточно эффективно выполняют задачу охраны астрагала рогоплодного в Самарской области в связи с высокой антропогенной нагрузкой. Необходимо реальное выполнение природоохранного законодательства на территории Верхового оврага, Чубовских степей, Верхних Скрипалях, Красной горе и Царевом кургане (снижение рекреации, регламентация выпаса скота, пожарная безопасность). Кроме того, в целях повышения эффективности охраны требуется увеличение площади ООПТ, в том числе на изученных участках (коренных берегах рек Кондурча, Орлянка), а также поиск новых мест произрастания вида.

Список литературы Эффективность охраны популяций Astragalus cornutus Pall. на особо охраняемых природных территориях регионального значения Самарской области

- Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений // Экология. 2001. № 1. С. 3-7.

- Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола: РИИК «Ланар», 1995. 224 с.

- Жукова Л.А. Методология и методика определения экологической валентности, стено-эврибионтности видов растений // Методы популяционной биологии: сб. материалов VII Всероссийского популяционного семинара. Сыктывкар, 2004. С. 75-76.

- Злобин Ю.А., Скляр В.Г., Клименко А.А. Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения. Сумы: Университетская книга, 2013. 439 с.

- Ильина В.Н. Перспективы интродукции некоторых видов семейства Бобовые в связи с особенностями начальных периодов онтогенеза // Самарский научный вестник. 2013. № 3 (4). С. 44-47.

- Ильина В.Н. Демографическая характеристика ценопопуляций астрагала рогоплодного (Astragalus cornutus Pall., Fabaceae) в Самарской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2017. Т. 26, № 1. С. 85-98.

- Ильина В.Н. Об экологических особенностях Astragalus cornutus Pall. (Fabaceae) на организменном и популяционном уровнях // II Межвузовская научно-практическая конференция «Фармацевтическая ботаника: современность и перспективы». Самара: ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 2017. С. 6-11.

- Ильина В.Н. Особенности популяций Astragalus cornutus Pall. на юго-востоке европейской части России (Самарская область) // Биоразнообразие и антропогенная трансформация природных экосистем: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора А.И. Золотухина и 85-летию Балашовского института. Балашов, 2018. С. 61-65.

- Ильина В.Н. Состояние популяций Astragalus cornutus Pall. в Самарской области // Самарский научный вестник. 2018. Т. 7, № 1. С. 37-41.

- Ильина В.Н. Состояние природных популяций некоторых редких видов растений сем. Fabaceae в Самарской области // Актуальные проблемы экологии и природопользования в современных условиях: Материалы Международной научно-практической конференции. Часть 1. Киров: Вятская ГСХА, 2018. С. 178-181.

- Ильина В.Н. К вопросу о сезонной динамике онтогенетической структуры ценопопуляций Astragalus cornutus Pall. (Fabaceae) // Научные труды Национального парка «Хвалынский». Сборник научных статей VI Международной научно-практической конференции «Особо охраняемые природные территории: прошлое, настоящее, будущее». Хвалынск, 2019. С. 108-112.

- Ильина В.Н. Типы популяций некоторых редких видов бобовых растений в Самарской области // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2019. № 2 (38). С. 34-40.

- Ильина В.Н., Митрошенкова А.Е. Распространение и особенности структуры популяций астрагала рогоплодного (Astragalus cornutus Pall., Fabaceae) в Самарской области // Природное наследие России: сборник научных статей Международной научной конференции, посвященной 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России. Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. С. 153-155.

- Красная книга Самарской области. Т. 1. Редкие виды растений, лишайников и грибов. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007. 372 с.

- Красная книга Самарской области. Том I. Редкие виды растений и грибов. Самара, 2017. 384 с.

- Наумова Л.Г., Злобин Ю.А. Основы популя-ционной экологии растений. Уфа: БГПУ, 2009. 88 с.

- Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах // Тр. БИН АН СССР. Сер. 3. Геоботаника. Вып. 6. М.; Л., 1950. C.77-204.

- Родионова Г.Н. Состояние ценопопуляций некоторых раритетных видов памятника природы «Зелёная гора» Елховского района Самарской области // Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: Материалы II Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием. Самара: ПГСГА, 2015. С. 194-199.

- Родионова Г.Н. Динамические закономерности онтогенетической структуры ценопопуляций некоторых раритетных видов горы Зелёная (Елховский район Самарской области) // Биоэкологическое краеведение: мировые, российские и региональные проблемы: Материалы 5-й международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения д.б.н., проф. Л.В. Воржевой и 125-летию со дня рождения к.п.н., доц. Г.Г. Штехера. Самара, 2016. С. 100-107.

- Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопо-пуляций как функция времени и энергетических волновых процессов // Биологические науки. 1975. № 2. С. 7-34.

- Ценопопуляции растений: Основные понятия и структура. М.: Наука, 1976. 216 с.

- Ценопопуляции растений. Развитие и взаимоотношения. М.: Наука, 1977. 183 с.

- Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии). М.: Наука, 1988. 184 с.