Эффективность персонифицированной терапии пролапса половых органов в зависимости от наличия недифференцированной дисплазии соединительной ткани

Автор: Лысов Николай Александрович, Телеева Гульнара Измитдиновна, Целкович Людмила Савельевна, Иванова Татьяна Владимировна, Тюмина Ольга Владимировна, Руденко Юлия Александровна, Балтер Регина Борисовна, Ибрагимова Алина Ришатовна, Ильченко Олеся Андреевна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 5 (47), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты лечения пациенток с пролапсом половых органов, у части которых имелись признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани. В первой подгруппе женщин в качестве терапевтического средства использовался пессарий, вторая подгруппа проходила электромиостимуляцию в амбулаторных условиях и выполняла упражнения Кегеля. После двух курсов терапии на фоне медикаментозной коррекции состояния у всех пациенток отмечена положительная динамика. Электростимуляция мышц в сочетании с упражнениями Кегеля оказалась более эффективной, чем использование пессария, причем у женщин без нДСТ эффект был более выраженным, чем у пациенток с нДСТ. Результаты исследования стали основанием для создания оценочной шкалы диагностики и терапии пролапса половых органов у женщин, которая позволяет персонифицировать терапевтические подходы к пациенткам в зависимости от наличия или отсутствия у них недифференцированной дисплазии соединительной ткани.

Пролапс половых органов, несостоятельность мышц тазового дна, электромиостимуляция, перинеометрия, ультразвуковое исследование органов малого таза, упражнения кегеля

Короткий адрес: https://sciup.org/143176773

IDR: 143176773 | УДК: 618.1-007.44-089.12 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2020.5.8

Текст научной статьи Эффективность персонифицированной терапии пролапса половых органов в зависимости от наличия недифференцированной дисплазии соединительной ткани

В современной гинекологии используется как консервативное, так и хирургическое лечение пролапса половых органов. Достаточно высокая частота послеоперационных рецидивов заболевания вызывает необходимость рассмотреть различные подходы к проведению терапевтических мероприятий [2, 3, 4]. В нашем исследовании оценивалась эффективность разных методов лечения патологии, применяемых в группах женщин с признаками недифференцированной дисплазии соединительной ткани и без них. Терапия основывалась на индивидуальных показателях перинеомет-рии, данных УЗИ и учитывала возможности проведения лечения (в том числе мотива- цию женщины), а также противопоказания к применению лекарственных средств.

Все применяемые терапевтические воздействия были направлены на усиление капиллярного кровотока в органах малого таза, которое достигалось как механическим воздействием, так и общими физическими нагрузками.

Результаты исследованияи их обсуждение

Всего в исследовании участвовали 204 женщины с пролапсом гениталий, которые были распределены на две группы. Основную группу составили 97 женщин с признаками недифференцированной дисплазии соединительной ткани, группу сравнения –

107 пациенток без нДСТ. Возраст женщин основной группы составил в среднем 54,2 (2,5) года, группы сравнения – 56,3 (1,9) года (p > 0,05). В момент обследования все женщины находились в менопаузе от 3 до 6 лет.

До назначения терапии пациенткам проводилась коррекция сопутствующей соматической патологии совместно с профильными специалистами – эндокринологом, кардиологом, урологом, сосудистым хирургом. При наличии хронических очагов инфекции обязательно осуществлялась их санация. В обеих группах проводилась коррекция гормонального фона (лечение гипер- и гипотиреоидных состояний), использовались препараты эстрадиола в виде вагинальных свечей в среднетерапевтических дозировках.

Для прохождения лечения все пациентки были разделены на две подгруппы: 1-я подгруппа (в нее вошли 47 женщин основной группы и 52 пациентки группы сравнения) использовала пессарий, 2-я подгруппа (50 женщин основной группы и 55 пациенток группы сравнения) проходила электромиостимуляцию в амбулаторных условиях и выполняла упражнения Кегеля.

Терапия продолжалась 4 недели, по ее завершении проводилась перинеометрия, оценивались жалобы и ультразвуковая картина малого таза. После дообследования назначался второй 4-недельный курс терапии, в процессе которого женщинам основной группы рекомендовался дополнительный прием аскорбиновой кислоты в дозировке 0,3 грамма в сутки в сочетании с L-лизином в дозировке 1 грамм в сутки. По окончании второго курса лечения также проводились перинеометрия и УЗИ органов малого таза, оценивались субъективные жалобы пациенток.

После первого курса лечения все женщины отмечали изменения состояния, однако далеко не у всех пациенток эффективность терапии была высокой [6]. Клинические проявления патологии имели достоверные различия в сравниваемых группах.

Рассматривая влияние пессария, отметим, что жалобы в той или иной степени выраженности остались у всех пациенток. Статистически значимые различия отмечены по таким клиническим проявлениям, как ощущение инородного тела в половой щели – у 54,0 (7,1) женщин в основной группе против 29,1 (6,2) в группе сравнения (р < 0,05), недержание мочи – у 50,0 (7,1) против 25,5 (5,9) (р < 0,05) и никтурия – у 66,0 (6,8) и 38,1 (6,6) (р < 0,05) соответственно.

С учетом положительной динамики был проведен 2-й курс терапии, которая в основной группе заключалась в назначении значимых для синтеза коллагена препаратов – аскорбиновой кислоты и L-лизина в дозировке 1 грамм в сутки. После 2-го курса статистически значимых различий в группах не наблюдалось.

Через 2 месяца терапии с использованием пессария и медикаментозной коррекции состояния у пациенток обеих групп сохранялись такие симптомы, как никтурия – у 48,0 (7,1) в основной группе и 34,5 (6,5) в группе сравнения, частые позывы к мочеиспусканию – у 36,0 (6,9) и 34,5 (6,5), недержание мочи – у 22,0 (5,9) и 16,4 (5,0) соответственно, а также боли и/или дискомфорт при половом акте – у 22,0 (5,9) и 18,2 (5,2).

Анализ показал, что использование пессария у женщин с нДСТ достаточно эффективно уменьшает клинические проявления пролапса половых органов, устраняя, например, анальную инконтиненцию. Однако недержание мочи сохраняется у 20 % пациенток, а боли и дискомфорт при половом акте – у 15 %, что существенно снижает качество жизни.

В группе пациенток без нДСТ динамика клинических проявлений пролапса половых органов также была положительной. Использование пессария позволило полностью устранить такие клинические признаки, как инфекции мочевого пузыря и анальная инконтиненция [7]. Недержание мочи сохранилось только у 16,4 % женщин, а боли и дискомфорт при половом акте – у 18,2 %.

Далее были проанализированы результаты влияния электростимуляции в сочетании с упражнениями Кегеля на клинические проявления пролапса половых органов [1, 5]. После первого курса электромиостимуляции практически все женщины отметили улучшение состояния, однако у всех сохранялись те или иные клинические проявления патологии. В основной группе было больше женщин, которые указывали на ощущение излишка воздуха во влагалище при изменении положения тела – 65,9 (6,9) против 40,4 (6,9) пациенток группы сравнения (р < 0,05), недержание мочи – 40,4 (7,2) и 15,4 (5,1) соответственно (р < 0,05) – и никтурию – 78,7 (6,0) в основной группе и 21,2 (5,7) в группе сравнения (р < 0,001).

Анализ клинических проявлений пролапса половых органов после окончания второго курса электростимуляции мышц тазовых органов в сочетании с медикаментозной коррекцией свидетельствовал о существенном улучшении состояния женщин, причем статистически значимых различий в сравниваемых группах не отмечалось (табл. 1). Полностью исчезли такие проявления, как анальная инконтиненция, запоры, инфекции мочевого пузыря, не было жалоб на бели.

Как показали исследования, электростимуляция мышц в сочетании с упражнениями Кегеля оказалась более эффектив- ной, чем использование пессария. Причем у женщин группы сравнения эффект был более выраженным, чем в основной группе.

В целом консервативная терапия позволила существенно улучшить качество жизни женщин, на что они указывали исходя из субъективных ощущений. Сравнение состояния женщин с нДСТ до и после проведения 2-х курсов терапии показывает статистически значимые различия.

У 62,9 % женщин с нДСТ в зависимости от вида терапии (пессарий или электростимуляция с мышечной нагрузкой) те или иные проявления пролапса корректировались в большей или меньшей степени. Полностью исчезли бели, инфекции мочевых путей, анальная инконтиненция. У 76,3 % пациенток была устранена проблема недержания мочи, хотя сохранялись такие симптомы, как никтурия или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Консервативная терапия оказалась также эффективной у 72 % пациенток без нДСТ из группы сравнения. Рассматривая остаточные явления после лечения, укажем, что статистически значимых различий в сравниваемых группах не наблюдалось.

Для объективизации полученных результатов были проанализированы показатели перинеометрии, которую проводили после каждого курса терапии (табл. 2–3).

Таблица 1. Клинические проявления пролапса половых органов у женщин 2-й подгруппы после 2-го курса терапии

|

Клинический симптом |

Основная группа (n = 47) |

Группа сравнения (n = 52) |

Основная группа (n = 47) |

||

|

Абс. |

M(SD) |

Абс. |

M(SD) |

||

|

Ощущение инородного тела в половой щели |

22 |

46,8 (7,3) |

14 |

26,9 (6,2) |

< 0,05 |

|

Ощущение излишка воздуха во влагалище при изменении положения тела |

3 |

6,4 (3,6) |

4 |

7,7 (3,7) |

> 0,05 |

|

Тянущие боли в пояснице |

11 |

23,4 (6,2) |

9 |

17,3 (5,3) |

> 0,05 |

|

Недержание мочи |

12 |

25,5 (6,4) |

10 |

19,2 (5,5) |

> 0,05 |

|

Частые позывы к мочеиспусканию |

7 |

14,9 (5,2) |

5 |

9,6 (4,1) |

> 0,05 |

|

Чувство неполного опорожнения мочевого пузыря |

7 |

14,9 (5,2) |

6 |

11,5 (4,5) |

> 0,05 |

|

Никтурия |

12 |

25,5 (6,4) |

11 |

21,2 (5,7) |

> 0,05 |

|

Боли и/или дискомфорт при половом акте |

8 |

17,0 (5,5) |

4 |

7,7 (3,7) |

> 0,05 |

Примечание: р 1-2 – статистическая значимость показателей сравниваемых групп.

Таблица 2. Показатели перинеометрии у женщин 1-й подгруппы после 2-го курса консервативной терапии с использованием пессария

|

Показатель манометра (мм вод. ст.) |

Основная группа (n = 50) |

Группа сравнения (n = 55) |

Р 1-2 |

||

|

Абс. |

M(SD) |

Абс. |

M(SD) |

||

|

5,0–14,0 (оч. слабое) |

29 |

58,0 (7,1) |

24 |

43,6 (6,7) |

> 0,05 |

|

14,1–26,0 (слабое) |

21 |

42,0 (7,0) |

26 |

47,3 (6,8) |

> 0,05 |

|

26,1–41,0 (умеренное) |

– |

– |

5 |

9,1 (3,9) |

– |

Примечание: р 1-2 –статистическая значимость показателей сравниваемых групп.

Таблица 3. Показатели перинеометрии у женщин 2-й подгруппы после 2-го курса консервативной терапии с использованием электромиостимуляции мышц тазового дна и упражнений Кегеля

|

Показатель манометра (мм вод. ст.) |

Основная группа (n = 47) |

Группа сравнения (n = 52) |

Р 1-2 |

||

|

Абс. |

M(SD) |

Абс. |

M(SD) |

||

|

5,0–14,0 (оч. слабое) |

14 |

29,7 (6,7) |

7 |

13,5 (4,8) |

> 0,05 |

|

14,1–26,0 (слабое) |

29 |

61,7 (7,1) |

29 |

55,7 (6,9) |

> 0,05 |

|

26,1–41,0 (умеренное) |

4 |

8,5 (4,1) |

16 |

30,7 (6,5) |

< 0,05 |

Примечание: р 1-2 –статистическая значимость показателей сравниваемых групп.

После первого курса терапии у 68,0 (6,7) женщин основной группы и 52,7 (6,8) женщин группы сравнения, использующих пессарий, несмотря на уменьшение клинических проявлений пролапса половых органов, сила мышц тазового дна расценивалась как очень слабая, у 32,0 (6,7) и 41,8 (6,7) как слабая. Умеренная сила мышц сохранялась у 5,5 (3,1) женщин группы сравнения.

Результаты второго курса терапии отражены в табл. 2.

По окончании второго курса терапии пациенток, использующих пессарий, существенного повышения мышечного тонуса влагалища не наблюдалось.

Во второй подгруппе показатели были в целом лучше, чем в первой. Так, очень слабый тонус мышц в основной группе регистрировался у 34,0 (7,0) женщин, слабый – у 61,7 (7,2), в группе сравнения – у 23,1 (5,9) и 51,9 (7,0) соответственно. Восстановить силу сжатия мышц тазового дна до умеренного уровня после 1-го курса терапии удалось у 24,3 (3,0) пациенток основной группы и у 25,0 (6,1) женщин группы сравнения, что статистически значимо больше (р < 0,001).

Через 8 недель терапии (по окончании 2 курса) результаты были еще более оптимистичными (табл. 3).

У 8,5 (4,1) женщин основной группы и 30,7 (6,5) группы сравнения, что статистически значимо больше (р < 0,05), в результате лечения были достигнуты показатели умеренной силы сжатия влагалищных мышц.

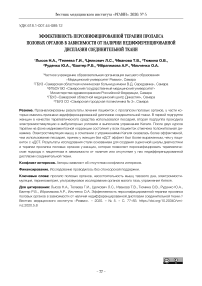

На рис. 1 отражены сравнительные показатели перинеометрии после проведения 2-х курсов терапии в обеих группах.

Объективно повышение силы мышц в основной группе было отмечено у 41,2 (5,0) женщин, в группе сравнения – у 77,6 (4,0) (р < 0,001). При этом использование миостимуляции в сочетании с фармакотерапией и систематическими упражнениями Кегеля дало статистически значимо лучший результат.

Выводы

Результаты проведенного исследования послужили основанием для создания оценочной шкалы диагностики и терапии пролапса половых органов у женщин, которые позволяют персонифицировать терапевтические подходы к пациенткам в зависимости от наличия или отсутствия у них нДСТ (табл. 4).

Рис. 1. Показатели перинеометрии в сравниваемых группах

Таблица 4. Оценочная шкала диагностики и терапии пролапса половых органов 1–3 стадии (POP-Q)

|

Показатели |

Баллы |

Лечебная тактика |

|

Клинические симптомы нДСТ |

3 |

9–15 баллов – пролапс обусловлен наличием нДСТ – фармакологическая поддержка (заместительная гормональная терапия эстрогенами, аскорбиновая кислота в дозировке 0,3 грамма в сутки в сочетании с L-лизином в дозировке 1 грамм в сутки, коррекция функции щитовидной железы, препараты кальция). Проведение оперативного лечения только в случае полной неэффективности консервативной терапии по показателям перинеометрии 4–8 баллов – пролапс не связан с нДСТ – фармакологическая поддержка (заместительная гормональная терапия эстрогенами, коррекция функции щитовидной железы, препараты кальция), лечение в 2 этапа: 1 этап – консервативная терапия, 2 этап – хирургическая коррекция при отсутствии соматических противопоказаний |

|

Показатели содержания аминокислот |

Нормальное – 1 |

|

|

Отклонение от лабораторной нормы – 3 |

||

|

Показатели содержания эстрадиола |

Нормальное – 1 |

|

|

Сниженное – 3 |

||

|

Показатели функции щитовидной железы |

Нормальное – 1 |

|

|

Гипертиреоз – 2 |

||

|

Гипотиреоз – 3 |

||

|

Наличие остеопороза |

Есть – 3 |

|

|

Нет – 1 |

Несмотря на комплекс предпринятых мер, у 37,1 % женщин с нДСТ и 28,0 % пациенток без нарушения синтеза соединительной ткани сохранились клинические проявления пролапса половых органов. Чаще всего это недержание мочи, существенно влияющее на качество жизни женщин. Таким пациенткам можно рекомендовать оперативное лечение с учетом особенностей состояния их здоровья и тех- нических возможностей проведения операции. Вместе с тем консервативная терапия должна быть необходимым и обязательным компонентом проводимого лечения пролапса половых органов, а определение объема предполагаемого хирургического вмешательства должно проводиться с учетом наличия нДСТ как фактора возможного рецидива пролапса и возникновения послеоперационных осложнений.

Список литературы Эффективность персонифицированной терапии пролапса половых органов в зависимости от наличия недифференцированной дисплазии соединительной ткани

- Balter R.B., Kiyashko I.S., Teleeva G.I. Vliyanie elektrostimulyacii na sostoyanie myshc tazovogo dna u zhenshchin s prolapsom polovyh organov // Teoreticheskie i prakticheskie osnovy nauchnogo progressa v sovremennom obshchestve: sb. statej Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. (g. Ufa, 10 oktyabrya 2020 g.). - Ufa: Aeterna, 2020. - S. 109-111.

- Princip vybora hirurgicheskih tekhnologij v korrekcii prolapsa genitalij v razlichnyh vozrastnyh gruppah / I.I. Musin, A.G. YAshchuk, R.M. Zajnullina i dr. / Prakticheskaya medicina. - 2017. - T. 7 (108). - S. 111-114.

- Nechiporenko A.N., Nechiporenko N.A. Hirurgicheskie oslozhneniya posle operacij po povodu genital'-nogo prolapsa i stressovogo nederzhaniya mochi s ispol'zovaniem sinteticheskih protezov // Akusherstvo i ginekologiya. - 2014. - № 8. - S. 117-121.

- Smol'nova T.YU., CHuprynin V.D. Prolaps genitalij // Akusherstvo i ginekologiya. - 2018. - № 10. - S. 33-40.

- Effektivnost' metoda vysokointensivnoj fokusirovannoj elektromagnitnoj stimulyacii v lechenii nedostatochnosti myshc tazovogo dna u zhenshchin reproduktivnogo vozrasta / R.A. Soldatskaya, M.R. Orazov, E.S. Silant'eva i dr. // Akusherstvo i ginekologiya. - 2020. - № 4 (prilozhenie). - S. 198-200.

- Teleeva G.I., Celkovich L.S. Osobennosti laboratornoj diagnostiki nedifferencirovannoj displazii soedinitel'noj tkani u zhenshchin s prolapsom genitalij // Medicinskij sovet. - 2020. - T. 13. - S. 196-200.

- Celkovich L.S., Balter R.B., Teleeva G.I. Rezul'taty ispol'zovaniya pessariya kak pervogo etapa terapii prolapsa polovyh organov u zhenshchin s nedifferencirovannoj displaziej soedinitel'noj tkani // Aspirantskij vestnik Povolzh'ya. - 2020. - № 5-6. - S. 68-76.