Эффективность предоперационной лучевой терапии у пациентов с перстневидноклеточным раком прямой кишки: ретроспективное исследование случай-контроль

Автор: Гордеев Сергей С., Загидуллина Альбина А., Нагуслаева Александра А., Мамедли Заман З., Стилиди Иван С.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Собственные исследования. Вопросы лучевой терапии

Статья в выпуске: 3 т.12, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение: Перстневидноклеточный рак прямой кишки (ПРПК) - редкая опухоль данной локализации, в связи с чем информации о ведении пациентов с подобным диагнозом крайне мало. Один из вопросов, который может возникнуть у специалистов - стоит ли проводить лучевую терапию (ЛТ) на первом этапе, т. к. данные литературы о чувствительности перстневидноклеточного рака к ЛТ противоречивы. Материалы и методы: Мы провели ретроспективный анализ историй болезни пациентов с ПРПК, проходивших лечение в НИИ ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр онкологии им Н. Н. Блохина» Минздрава России в период с 1998 по 2020 гг. Критериями включения были: гистологические верифицированный первичный ПРПК, стадия заболевания I-III, проведение на 1 этапе ЛТ или химиолучевой терапии (ХЛТ). Методом «случай-контроль» подобрана контрольная группа пациентов с аденокарциномой прямой кишки, каждый случай контрольной группы сопоставлен с исследуемой по следующим критериям: год лечения, клиническая стадия сТ, cN, ЛТ или ХЛТ. Основным оцениваемым параметром была частота достижения лечебного патоморфоза 3-4 степени (по шкале Dworak), дополнительными - 5-летняя общая выживаемость (ОВ) и безрецидивная выживаемость (БРВ). Результаты: В исследуемую и контрольную группу было включено по 16 пациентов. В каждой группе 14 (87,5%) пациентов получали ХЛТ и 2 (12,5%) - ЛТ, клиническая стадия сТ3 была у 7 (43,8 %), сТ4 - у 9 (56,3 %) пациентов, сN0 - у 3 (18,8%), сЖ-2 - у 13 (81,2 %) пациентов. У 8 (50%) пациентов в группе ПРПК и у 4 (25 %) пациентов контрольной группы отмечен лечебный патоморфоз 3-4 степени (р = 0,273), при этом у 1 (6,3%) пациента в каждой группе - полный морфологический ответ на лечение (р > 0.99). 5-летняя ОВ составила 34,9% в группе ПРПК и 51,4 % в контрольной группе (р = 0,833), 5-летняя БРВ - 30,8% и 35,6 % соответственно (р = 0,094). Выводы: ПРПК имеет чувствительность к ЛТ/ ХЛТ не ниже, чем аденокарцинома прямой кишки, для которой предоперационная ЛТ /ХЛТ является стандартом лечения, проведение комбинированного лечения позволяет достигнуть сопоставимых отдалённых результатов.

Перстневидно-клеточный рак, аденокарцинома, лучевая терапия, прямая кишка

Короткий адрес: https://sciup.org/140296527

IDR: 140296527 | DOI: 10.18027/2224-5057-2022-12-3-5-10

Текст научной статьи Эффективность предоперационной лучевой терапии у пациентов с перстневидноклеточным раком прямой кишки: ретроспективное исследование случай-контроль

Перстневидноклеточный рак прямой кишки (ПРПК) — относительно редкий гистологический вид опухоли данной локализации, который составляет приблизительно 0,1– 1,2% пациентов с колоректальным раком и ассоциируется с неблагоприятным прогнозом и низкой чувствительностью к нехирургическим методам лечения по сравнению с наиболее частым гистологическим вариантом — аденокарциномой [1–3]. В современных международных клинических рекомендациях отдельно не рассматриваются особенности лечения данного гистологического типа опухоли. В частности, может возникнуть вопрос по поводу применения лучевой терапии (ЛТ) [4]. Хирургическое лечение является основным методом лечения первичного рака прямой кишки [5]. Однако в исследовании W.S. Lee et al. было показано, что отдалённые результаты лечения перстневидноклеточного рака прямой кишки после хирургического лечения остаются низкими [6]. Согласно имеющимся данным литературы, неоадъювантная лучевая терапия позволяет добиться лучших результатов лечения местнораспространенного РПК [5]. В нашем исследовании мы постарались оценить эффективность ЛТ или химио-лучевой терапии (ХЛТ) у пациентов ПРПК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Мы сделали запрос в архив НИИ ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр онкологии им Н.Н. Блохина» Минздрава России о медицинских записях пациентов по коду МКБ-Х С20 и С21.1 и МКБ-О 8490/3, 8490/3.1, 84903 за период с 1998 по 2020 гг., после чего провели ретроспективный анализ отобранных историй болезни.

Критериями включения были: гистологические верифицированный первичный ПРПК, стадия заболевания I–III, проведение на 1 этапе ЛТ или ХЛТ, локализация опухоли в среднеампулярном или нижнеампулярном отделе прямой кишки (табл. 1).

Критерии исключения включали следующие характеристики: ПМЗНО, наличие отдалённых метастазов на момент начала лечения, проведение ЛТ в анамнезе, проведение на 1 этапе хирургического лечения, гистологически неподтвержденный ПРПК, амбулаторное ведение пациентов.

Методом «случай-контроль» подобрана контрольная группа пациентов с аденокарциномой прямой кишки, каждый случай контрольной группы сопоставлен с исследуемой по следующим критериям: год лечения, клиническая стадия сТ, cN, применение ЛТ или ХЛТ, год проведения лечения (использовали первую из последовательных за-

Таблица 1. Сравнительная характеристика исследуемой и контрольной групп.

Основным оцениваемым параметром была частота достижения лечебного патоморфоза 3–4 степени (по шкале Dworak [7]), дополнительными — 5-летняя общая выживаемость (ОВ) и безрецидивная выживаемость (БРВ).

Клиническое стадирование по критерию сМ осуществляли на основании данных КТ грудной и брюшной полости с в/в контрастированием. Клиническое стадирование по критериям сТ, сN до 2008 года осуществляли на основании данных КТ малого таза, после 2008 года — на основании данных МРТ малого таза.

Курс лучевой терапии до 2008 года проводили с использованием трёхмерной конформной лучевой терапии (3D–CRT), после 2008 года — с использованием лучевой терапии с модуляцией интенсивности (IMRT). Разовая очаговая доза (РОД) составляла 2 Гр, суммарная (СОД) — 50– 54 Гр. На фоне лучевой терапии в дни облучения проводили химиотерапию капецитабином 825 мг/м 2 2 раза в сутки per os. Хирургическое лечение проводили через 7–12 недель после завершения курса ЛТ/ХЛТ. Все операции выполняли с соблюдением принципов тотальной мезоректумэктомии. Послеоперационные осложнения оценивали по классификации Clavien–Dindo [8].

Для анализа статистических данных двух групп пациентов нами применялась программа для обработки статистических данных — SPSS. Кривые 5-летней ОВ и БРВ были построены в этой же программе с помощью применения метода Каплан–Майера. Выживаемость рассчитывали от даты постановки диагноза до первого события, за событие принимались рецидив, выявление метастазов и смерть пациента от любых причин для БРВ, только смерть пациента для ОВ. Достоверность различий по выживаемости была оценена с помощью применения log-rank-теста, значимость различий между категориальными критериями рассчитывалась по методу χ 2 , использовался двухсторонний р, медианы сравнивали с использованием теста Манна–Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ

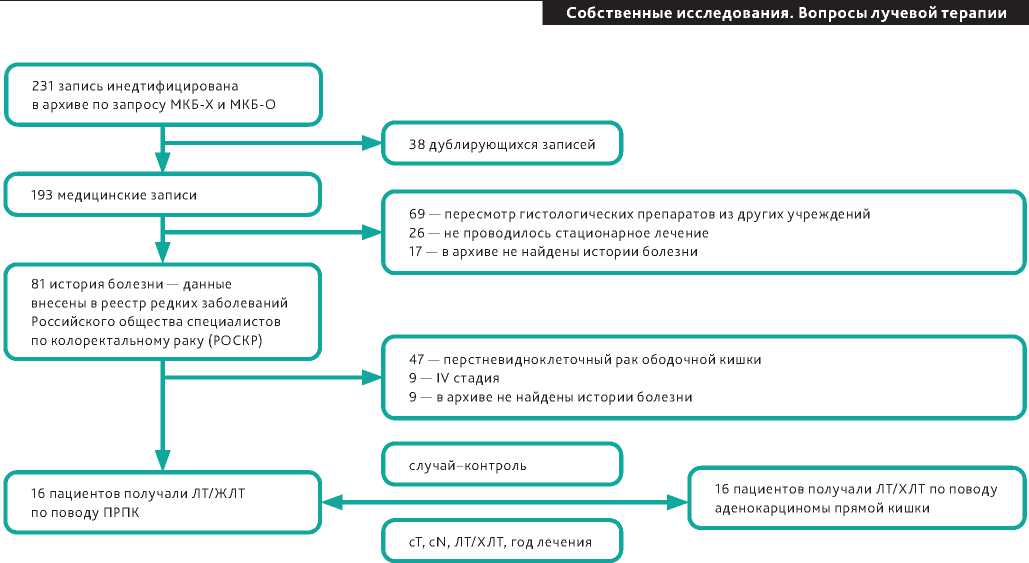

В архиве по созданному запросу была идентифицирована 231 медицинская запись, 38 записей были исключены в связи с дублированием (повторное взятие биопсии у одного и того же пациента), ещё 69 случаев были исключены, так как являлись записями по поводу пересмотра стёкол из других учреждений, в 26 случаях не проводилось стационарное лечение, и 17 историй не были найдены в архиве. В связи с этим нами была проанализирована 81 история болезни, данные которых были внесены в реестр редких опухолей Российского Общества Специалистов по Колоректальному Раку (РОСКР). Однако в ходе дальнейшего анализа нами были исключены ещё 65 случаев, из которых 47 соответствовали раку ободочной кишки, 9 исходно имели IV стадию заболевания, и в 9 случаях не проводилось ЛТ/ХЛТ (рис. 1).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРСТНЕВИДНОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ: РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЙ-КОНТРОЛЬ

Рисунок 1. Блок-схема отбора историй болезни для исследования.

В исследуемую и контрольную группу было включено по 16 пациентов (табл. 1). В каждой группе 14 (87,5%) пациентов получали ХЛТ и 2 (12,5%) ЛТ, клиническая стадия была сТ3 у 7 (43,8 %), сТ4 — у 9 (56,3 %) пациентов, сN0 — у 3 (18,8%), сN1 — у 8 (50%), сN2 — у 5 (31,3%) пациентов. У всех пациентов опухоль локализовалась ниже 10 см от переходной анальной складки. При этом у 11 (68,8%)

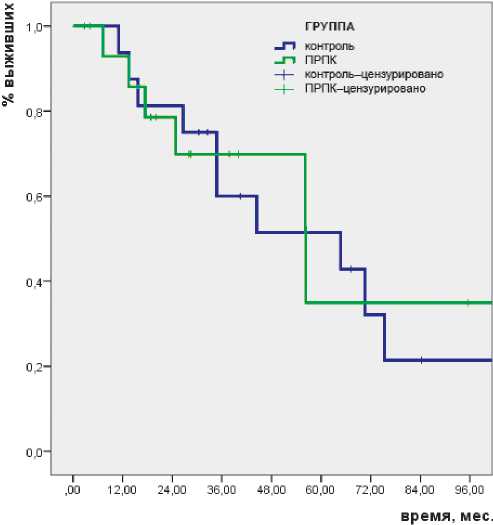

Рисунок 2. Кривые общей выживаемости Каплан–Майера: синяя линия — ОВ контрольной группы; зелёная линия — ОВ группы ПРПК.

пациентов в каждой группе опухоль локализовалась в нижнеампулярном отделе прямой кишки (р > 0,99). Следует отметить, что ПРПК достоверно чаще развивался у лиц более молодого возраста, медиана возраста составила 45 лет по сравнению с 62 годами в контрольной группе.

Осложнений ЛТ/ХЛТ 3 степени и выше не отмечено.

У 8 (50%) пациентов в группе ПРПК и у 4 (25%) пациентов контрольной группы отмечен лечебный патомор-фоз 3–4 степени (р = 0,273), при этом у 1 (6,3 %) пациента в каждой группе — полный морфологический ответ на лечение (р > 0,99).

Всем пациентам выполнен хирургический этап лечения, у всех удалось выполнить резекцию в объёме R0. Семи (43,8%) пациентам в группе ПРПК и 9 (56,3%) больным в группе РПК были выполнены сфинктеросохраняющие операции (р = 0,724). В послеоперационном периоде летальных случаев не наблюдалось в обеих группах, однако в группе ПРПК осложнения 3–4 степени (несостоятельность швов анастомоза (n = 1) и отек легких (n = 1)) наблюдались у 2 (12,5%) пациентов. В контрольной осложнения 3–4 степени развились также у 2 пациентов (пузырно-прямокишечный свищ после комбинированной операции с резекцией мочевого пузыря у одного и послеоперационное кровотечение, потребовавшее реоперации у другого, р > 0.99).

Медиана наблюдения составила 41,7 месяцев. За это время у 3 (18,75%) пациентов в группе ПРПК и у 3 (18,75 %) пациентов в группе РПК развились рецидивы (р > 0,99), у 8 (50,0%) и у 6 (37,5%) человек соответственно — отдаленные метастазы (р = 0,722).

Пятилетняя ОВ составила 34,9% в группе ПРПК и 51,4% в контрольной группе (р = 0,833, рис. 2), 5-летняя БРВ — 30,8% и 35,6% соответственно (р = 0,094, рис. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ

В нашем исследовании мы сравнивали две группы пациентов с I–III стадией РПК, при их сравнении было выявлено, что чувствительность ПРПК к ЛТ/ХЛТ сопоставима с таковой при аденокарциноме.

Известно, что пациенты с ПРПК имеют более неблагоприятный прогноз по сравнению с теми, у кого выявлена аденокарцинома прямой кишки [1,9]. Однако в нашем случае частота достижения лечебного патоморфоза 3–4 степени составила 50% в группе ПРПК, что является прогностически благоприятным фактором. В исследовании Sang-Gang Wu et al. было показано, что применение нео-адьювантной ЛТ ассоциировано с лучшим прогнозом и ОВ при III стадии заболевания, однако в сравнении с аденокарциномой выживаемость хуже: 34,5% против 53,9% в группе пациентов с аденокарциномой [10], что сопоставимо с нашими результатами — 34,9% против 51,4% соответственно. Ling Chun-Run et al. выявили, что опухолеспецифичная выживаемость выше при проведении хирургического лечения после проведенной неоадъювантной ЛТ, чем при отсутствии предоперационного лечения (ОР, 0,611; 95% ДИ, 0,407–0,919; P = 0,018) [2].

Однако, согласно другим источникам литературы, было выявлено, что показатели ОВ при ПРПК сравнительно ниже, чем при низкодифференцированной аденокарциноме [6] — 25,3% против 68,6% соответственно. В нашем случае этот показатель был равен 34,9% в группе ПРПК и 51,4% — в контрольной группе. Это может быть объяснено тем, что при ПРПК нарушается межклеточная адгезия, путем разрушения молекулярной связи E-кадхерина/β-катенина, в связи с чем у пациентов с ПРПК чаще развиваются перитонеальные метастазы, которые в свою очередь значительно ухудшают прогноз [2,11].

В разных исследованиях показатель БРВ различен. Так, при исследовании опухолевой регрессии при ректальных карциномах 5-летняя БРВ была равна 88% (р = 0,06) при достижении опухолевой регрессии 2–3 степени при применении неоадъювантной ХЛТ [12], в то время как оценка этого показателя среди пациентов с ПРПК показала, при применении ХЛТ этот показатель составил 56,5% (р = 0,151) [13], что выше наших показателей.

Некоторые исследователи полагают, что чувствительность ПРПК к ЛТ/ХЛТ можно оценить с помощью молекулярных маркеров, таких, как обнаружение мутаций в белках семейства RAS и микросаттелитной нестабильностью [14,15], что не было учтено при сравнении пациентов.

Наше исследование имеет ряд недостатков. В рамках ретроспективного одноцентрового исследования возможно наличие неучтённых субъективных критериев эффективности проведённого лечения — на результат могут повлиять такие факторы, как профессионализм и опытность врачей, уровень обеспеченности медучреждения необходимым оборудованием и препаратами и т. д., невозможность оценки качества мезоректумэктомии ретроспективно. Кроме того, ввиду редкой встречаемости опухоли была исследована малая группа пациентов, что, несомненно, необходимо учитывать при рассмотрении результатов. Также, стоит отметить, что на момент прохождения лечения в стационаре не было обязательным определение уровня РЭА, что является важным прогностическим критерием.

ВЫВОДЫ

Была исследована узкая когорта пациентов по методу случай-контроль, благодаря чему мы смогли оценить роль конкретного фактора в лечении данной нозологии. ПРПК имеет чувствительность к ЛТ/ХЛТ не ниже, чем аденокарцинома прямой кишки, для которой предоперационная ЛТ/ХЛТ является стандартом лечения, проведение комбинированного лечения позволяет достигнуть сопоставимых отдалённых результатов. В отсутствии других доказательных данных, показания к проведению ЛТ/ХЛТ ПРПК при мультидисциплинарных обсуждениях не должны отличаться от таковых для аденокарциномы прямой кишки.

Список литературы Эффективность предоперационной лучевой терапии у пациентов с перстневидноклеточным раком прямой кишки: ретроспективное исследование случай-контроль

- Hugen, N., et al., Colorectal signet-ring cell carcinoma : benefit from adjuvant chemotherapy but a poor prognostic factor. Int J Cancer, 2015. 136 (2) : p. 333-9.

- Ling, C. R., et al., Prognosis and value of preoperative radiotherapy in locally advanced rectal signet-ring cell carcinoma. Sci Rep, 2017. 7 : p. 45334.

- Zhao, Z., et al., The value of adjuvant chemotherapy in stage II / III colorectal signet ring cell carcinoma. Sci Rep, 2020. 10 (1) : p. 14126.

- Glynne-Jones, R., et al., Rectal cancer : ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol, 2018. 29 (Suppl 4) : p. iv263.

- Valentini, V., et al., Evidence and research perspectives for surgeons in the European Rectal Cancer Consensus Conference (EURECA-CC2). Acta Chir Iugosl, 2010. 57 (3) : p. 9-16.

- Lee, W. S., et al., Treatment outcomes in patients with signet ring cell carcinoma of the colorectum. Am J Surg, 2007. 194 (3) : p. 294-8.

- Dworak O, K. L., Hoffmann A., Pathological features of rectal cancer after preoperative radiochemotherapy.. International Journal of Colorectal Disease, 1997. 12 (March 1997) : p. 19-23.

- Pierre A Clavien, J. B., Michelle L de Oliveira, Jean Nicolas Vauthey, Daniel Dindo, Richard D Schulick, Eduardo de Santibañes, Juan Pekolj, Ksenija Slankamenac, Claudio Bassi, Rolf Graf, René Vonlanthen, Robert Padbury, John L Cameron, Masatoshi Makuuchi, The Clavien - Dindo classification of surgical complications : five-year experience. Annals of Surgery, 2009. 250 : p. 187-196.

- Mizushima, T., et al., Primary colorectal signet-ring cell carcinoma : clinicopathological features and postoperative survival. Surg Today, 2010. 40 (3) : p. 234-8.

- Wu, S. G., et al., Preoperative radiotherapy improves survival in rectal signet-ring cell carcinoma-a population-based study. Radiat Oncol, 2017. 12 (1) : p. 141.

- Borger, M. E., et al., Signet ring cell differentiation in mucinous colorectal carcinoma. J Pathol, 2007. 212 (3) : p. 278-86.

- Rodel, C., et al., Prognostic significance of tumor regression after preoperative chemoradiotherapy for rectal cancer. J Clin Oncol, 2005. 23 (34) : p. 8688-96.

- Kazi, M., et al., Optimal neoadjuvant strategy for signet ring cell carcinoma of the rectum-Is TNT the solution? J Surg Oncol, 2021. 124 (8) : p. 1417-1430.

- Hugen, N., et al., Modern Treatment of Rectal Cancer Closes the Gap Between Common Adenocarcinoma and Mucinous Carcinoma. Annals of Surgical Oncology, 2015. 22 (8) : p. 2669-2676.

- Negri, F. V., et al., Biological predictive factors in rectal cancer treated with preoperative radiotherapy or radiochemotherapy. Br J Cancer, 2008. 98 (1) : p. 143-7.