Эффективность преобразований таможенного тарифа в Российской империи в последней четверти XIX века

Автор: Егоров Михаил Юрьевич

Журнал: Экономический журнал @economicarggu

Рубрика: Наука и практика

Статья в выпуске: 1 (17), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается действенность преобразований таможенного тарифа в Российской империи в конце XIX в. Используя два различных подхода к анализу, автор признает, что проводимая тарифная политика может быть признана достаточно успешной. Ее результатом стала возможность осуществления финансовой реформы, выправление торгового баланса, значительная помощь госбюджету. В качестве недостатка отмечается некоторое замедление темпов роста промышленного производства. Автор считает, что опыт тарифных преобразований конца XIX в. может быть успешно использован в современных российских условиях.

Таможенный тариф, тарифная политика, торговый баланс, протекционизм

Короткий адрес: https://sciup.org/14914913

IDR: 14914913

Текст научной статьи Эффективность преобразований таможенного тарифа в Российской империи в последней четверти XIX века

Таможенно-тарифная политика Российской империи в последней четверти XIX столетия является «относительно неплохо» изученным эпизодом в истории таможенного тарифа нашей страны. Ее анализу посвящены труды многих отечественных и зарубежных исследователей1 . Тем не менее, на наш взгляд, в этой области остаются «белые пятна». К примеру, имея на руках подробные описания всех тарифных преобразований исследуемой эпохи, нет четкой оценки их эффективности, а, следовательно, нет и ответа на вопрос о целесообразности использования исторического опыта при формировании современных таможенных тарифов. Ответ на этот вопрос представляет интерес для современной практики тарифного регулирования.

Политика Российской империи последней четверти XIX в. в области таможенно-тарифного регулирования относилась к компетенции министерства финансов, точнее специально образованного при нем тарифного комитета, привлекавшего к своей деятельности торговые, биржевые, промышленные и иные заинтересованные организации. Тем не менее окончательное вынесе- ние проекта нового тарифного мероприятия на рассмотрение Государственного совета проводило именно финансовое ведомство, что в значительной мере определяло характер всех тарифных изменений.

Российская империя конца XIX в., прошедшая через тяжелые реформы 1860-х гг, благодаря чему успешно вставшая на путь капиталистического развития со всеми характерными для него чертами, была заинтересована в развитии тяжелой промышленности. Для этого теоретики-протекционисты предлагали примененить таможенный тариф. Именно на данном моменте многие исследователи делают особый акцент, увязывая эффективность таможенного тарифа с его влиянием на промышленное развитие страны. Между тем тариф, будучи инструментом министерства финансов, использовался в тот момент значительно шире, нежели сугубо протекционная поддержка промышленности. Протекционизм был скорее ширмой для реализации других, менее популярных целей —установления активного сальдо торгового баланса, подготовки к валютной реформе. Высокими пошлинами правительство рассчитывало снизить объем импорта, а за счет увеличения экспорта расплатиться по огромному внешнему долгу и создать значительный резерв металлической валюты — необходимое условие предстоящей валютной реформы. Для тарифных перемен имелась и политическая подоплека — война с Турцией (1877 г), а также таможенный конфликт с Германией (начало 1890-х гг).

Вполне очевидно, что ставшая инструментом для достижения столь многих (иногда взаимоисключающих) целей тарифная политика России представляла важнейшую составляющую экономической жизни государства. Успешность ее реализации была крайне важна для общества.

Для полноты картины остановимся на основных тарифных мерах последней четверти XIX столетия. После четвертьвекового господства либеральных идей правительство в 1876 г. приняло курс на ужесточение тарифной политики путем принятия так называемой золотой пошлины2. Данная мера автоматически повысила все ставки существовавшего тарифа в 1,48 раза ввиду неравенства курса золотого и кредитного рубля. Далее на протяжении конца 1870-х -1880-х годов правительство многократно увеличивало ставку тарифа по многим группам товаров. Будучи неспособным на тот момент провести полноценную тарифную реформу, Министерство финансов прибегало к повышению пошлин всякий раз, когда у него возникала необходимость по причинам как протекционного, так и фискального характера. Изменения носили беспорядочный характер, что, в конечном итоге, делало их ценность сомнительной. В 1891 г. был принят генеральный тариф, отвечавший, по мнению протекционистской части общества, интересам национальной промышленности, в действительности же лишь закрепивший все повышения тарифа, проведенные в 1880-х годах, а по многим статьям заметно усиливший тарифный гнет. Просуществовал он недолго, так как уже в 1893 г. Российская империя отказалась от тарифной автономии, подписав торговый договор с Французской Республикой, а затем еще ряд аналогичных соглашений с иными государ- ствами. Таким образом, действующий генеральный тариф стал своеобразной ширмой, а рабочие ставки пошлин были значительно ниже обозначенных тарифом.

Воспользуемся двумя методами оценки эффективности тарифов. Первый метод (условно «прямой») основан на использовании таможенной статистики. Это непосредственно динамика изменений таможенного дохода и данные торгового баланса. Под другим методом (условно «косвенным») будем понимать влияние, оказанное изменением таможенного тарифа на промышленный рост страны. Разумеется, точно оценить ценность подобного влияния невозможно. Однако на основе статистических данных можно установить взаимосвязь динамики развития отраслей промышленности с введением того или иного таможенного тарифа и на основе этих данных сделать вывод об эффективности конкретного тарифа либо тарифной политики на протяжении определенного отрезка времени.

Но прежде сделаем небольшую оговорку. Российская промышленная статистика исследуемой эпохи представляет весьма ненадежную область знаний. На это указывали многие исследователи-экономисты3. В нашем исследовании были использованы статистические данные из монографии М.Н. Соболева4 как наиболее точные, на наш взгляд, в области таможенной статистики.

Итак, основными направлениями внешнеторговой политики Российской империи последней четверти XIX столетия были ориентация на сокращение импорта и поддержание активного сальдо внешнеторгового баланса. Заметная роль отводилась поощрению национального производства. Обращаясь к предложенной выше методологии, остановимся на прямых результатах применения таможенного тарифа в период 1875-1900 гг, после чего обратимся к динамике промышленного роста.

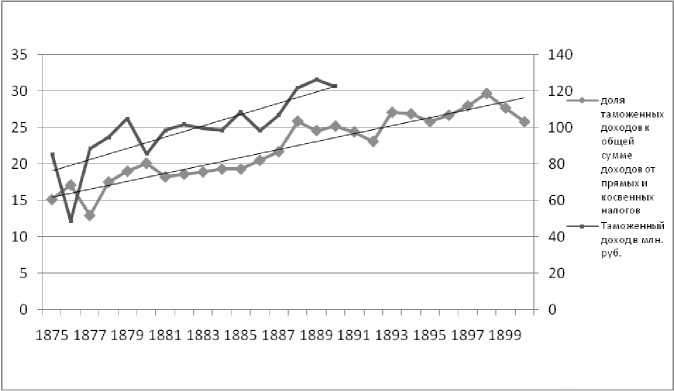

В последнюю четверть XIX в. таможенный доход неуклонно возрастал (табл. I)5. Если в середине 1870-х гг. он лишь немного превышал 80 млн руб. в год, то к началу 1890-х уже составлял свыше 120 млн руб., то есть увеличился за это время приблизительно на 50%. К1900 г. таможенный доход превышал свыше 200 млн руб. в год6, те. за десятилетие вырос еще практически вдвое. Доля таможенного дохода в общей сумме налоговых поступлений в исследуемый период также постоянно росла. В 1875 г. она составляла 15%, а в 1890-е гг. не опускалась ниже 25%, достигнув в 1898 г. отметки 30% (рис. 1.).

Представленные данные свидетельствуют о том, что таможенный доход в исследуемый период времени превратился в важнейший источник доходов казны. Правительство при помощи тарифа решало вопросы дефицита государственного бюджета. Наращивание таможенной доли в казне сыграло в определенной мере негативную роль, так как, убедившись в удобстве таможенных финансов, правительство использовало тариф в фискальных интересах даже тогда, когда это противоречило интересам промышленного развития страны.

Таблица 1

Динамика таможенного дохода Российской империи в 1876-1891 гг., млн руб.

|

Годы |

Доход |

Годы |

Доход |

|

1876 |

85,447 |

1884 |

99,654 |

|

1877 |

48,775 |

1885 |

98,61 |

|

1878 |

88,53 |

1886 |

108,417 |

|

1879 |

94,772 |

1887 |

98,308 |

|

1880 |

104,924 |

1888 |

107,028 |

|

1881 |

85,572 |

1889 |

121,934 |

|

1882 |

98,587 |

1890 |

126,462 |

|

1883 |

101,896 |

1891 |

122,683 |

Рис. 1. Динамика поступления таможенного дохода Российской империи и его доли в общей сумме доходов от прямых и косвенных налогов

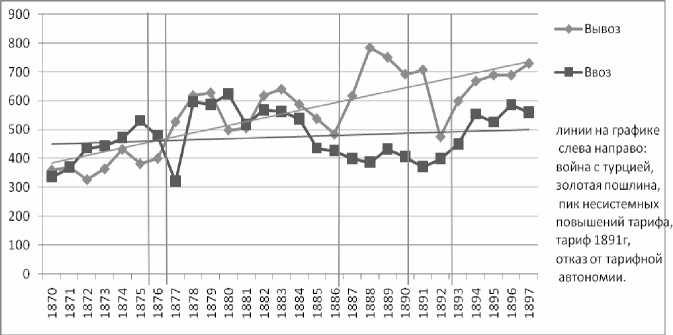

Данные торгового баланса позволяют судить о тарифной политике последней четверти XIX в. как о весьма успешной. Но значительное улучшение торгового баланса произошло не по причине уменьшения ввоза, на которую прежде всего рассчитывали авторы тарифной реформы, а в связи со значительным увеличением российского экспорта (табл. 27 , рис. 2).

Таблица 2

Торговый баланс Российской империи в 1870-1897 гг., млн руб.

|

Годы |

Импорт |

Экспорт |

Сальдо |

Годы |

Импорт |

Экспорт |

Сальдо |

|

1870 |

335,9 |

360 |

24,1 |

1884 |

536,9 |

587,9 |

51 |

|

1871 |

368,5 |

369,3 |

0,8 |

1885 |

435,4 |

537,9 |

102,5 |

|

1872 |

435,2 |

327 |

-108,2 |

1886 |

426,5 |

484,1 |

57,6 |

|

1873 |

443 |

364,4 |

-78,6 |

1887 |

399,6 |

617,3 |

217,7 |

|

1874 |

471,4 |

431,8 |

-39,6 |

1888 |

386,1 |

784 |

397,9 |

|

1875 |

531 |

381,9 |

-149,1 |

1889 |

432 |

750,9 |

318,9 |

|

1876 |

477,6 |

400,7 |

-76,9 |

1890 |

406,6 |

692,2 |

285,6 |

|

1877 |

321 |

527,2 |

206,2 |

1891 |

371,6 |

707,4 |

335,8 |

|

1878 |

595,6 |

618,2 |

22,6 |

1892 |

399,5 |

475,6 |

76,1 |

|

1879 |

587,7 |

627,8 |

40,1 |

1893 |

449,6 |

599,2 |

149,6 |

|

1880 |

622,8 |

498,7 |

-124,1 |

1894 |

553,6 |

668,7 |

115,1 |

|

1881 |

517,7 |

506,4 |

-11,3 |

1895 |

526,2 |

689,1 |

162,9 |

|

1882 |

566,8 |

617,8 |

51 |

1896 |

585,5 |

688,6 |

103,1 |

|

1883 |

562,2 |

640,3 |

78,1 |

1897 |

560 |

729,7 |

169,7 |

|

Среднее значение показателей торгового балланса по периодам |

|||||||

|

1870-1876 |

437,5 |

376,4 |

-61,1 |

18831891 |

424,3 |

645,2 |

220,9 |

|

1877-1882 |

539,1 |

576,6 |

37,5 |

18921897 |

512,4 |

641,8 |

129,4 |

Рис. 2. Торговый баланс Российской империи в 1870-1897 гг. , млн руб.

Очевидно, что в начиная с середины 1880-х годов, правительству удалось добиться устойчивого превышения вывоза над ввозом. Несмотря на то что во многом успеху этой программы способствовала благоприятная конъюнктура мировых рынков, обеспечившая значительный спрос на российские продук- ты, объем импорта в страну удалось удержать под контролем при помощи высоких тарифных барьеров, благодаря чему Витте в середине 1890-х гг. сумел провести финансовую реформу.

Таким образом, применив прямой метод оценки, можно признать таможенно-тарифную политику последней четверти XIX в. весьма эффективной.

Между тем косвенный метод, построенный на оценке влияния тарифов на экономический рост в стране, дает несколько иную картину. Для наглядности сравним темпы роста 27 ведущих отраслей экономики Российской империи исследуемого периода (1876-1897 гг.) с предыдущим периодом (1850-1875 гг.). Тарифная политика в оба периода преследовала сходные цели: фискализм и развитие национальной промышленности. Однако методы достижения этих целей были диаметрально противоположенными. Тарифная политика 1850-70-х гг. предполагала повышение таможенного дохода за счет увеличения ввоза в страну, а также умеренное покровительство стратегическим отраслям. Размер ставок тарифа на протяжении 1850-70-х гг. постоянно снижался. Пик данной политики пришелся на тариф 1868 г, после чего начался разворот в сторону усиления тарифного гнета. Таким образом, располагая статистическими данными по отраслевому росту за период 1850-1900 гг, можно сопоставить их и получить ответ на вопрос: каковы плоды высокого таможенного тарифа последней четверти XIX столетия.

Используя статистические данные, приведенные в монографии Соболева8 , составим следующие статистические ряды (табл. 3).

Таблица 3

Сравнение темпов прироста отраслей российской промышленности в третьей и четвертой четвертях XIX столетия, %

|

Отрасль промышленности |

3-я четверть |

4-я четверть |

Разница |

|

Бумагопрядильная |

6,6 |

8,2 |

1,6 |

|

Бумаготкацкая |

14,8 |

10,5 |

-4,3 |

|

Шерстепрядильная |

26,1 |

9,6 |

-16,5 |

|

Шерстеткацкая |

7,4 |

1,8 |

-5,6 |

|

Суконная |

5,3 |

1,8 |

-3,5 |

|

Набивная и красильная |

0,6 |

9 |

8,4 |

|

Шелкоткацкая и ленточная |

10,8 |

6,5 |

-4,3 |

|

Кожевенная |

7,5 |

2,7 |

-4,8 |

|

Писчебумажная |

6,7 |

8,9 |

2,2 |

|

Обойная |

6 |

11 |

5 |

|

Резиновая |

196 |

17,6 |

-178,4 |

|

Стеариновая |

21,7 |

2,1 |

-19,6 |

|

маслобойная |

44,9 |

227 |

182,1 |

|

Химическая и красочная |

5,6 |

13,6 |

8 |

|

Стеклянная и хрустальная |

2,8 |

4,5 |

1,7 |

|

Фаянсовая и фарфоровая |

9,3 |

12,4 |

3,1 |

|

Машиностроительная |

376 |

7 |

-369 |

|

Чугунолитейная |

22,4 |

49 |

26,6 |

|

Медно-бронзовая |

13,3 |

11,8 |

-1,5 |

|

Косметическая |

11,7 |

4 |

-7,7 |

|

Сахарная |

101 |

9,3 |

-91,7 |

|

Каменноугольная |

48,7 |

23,4 |

-25,3 |

|

Выплавка чугуна |

3,4 |

14,9 |

11,5 |

|

Выплавка железа |

2,9 |

3,4 |

0,5 |

|

Выплавка стали |

41,5 |

304,5 |

263 |

|

Производство рельс |

57,9 |

7,5 |

-50,4 |

|

Выплавка меди |

-1,5 |

3,7 |

5,2 |

Несмотря на продолжавшийся всю последнюю четверть XIX столетия промышленный подъем, темпы годового прироста по большинству отраслей заметно снизились, в том числе в машиностроении, производстве каменного угля, выплавке рельс, бумаготкацком и стеариновом производствах. Эти отрасли пользовались особым покровительством государства, однако их темпы прироста в последнюю четверть столетия упали. Более того, медная отрасль во многом именно по причине неумелого покровительства пришла в упадок. Тем не менее были примеры успешного применения таможенного тарифа для укрепления внутренней промышленности в России. Среди них прежде всего выделим нефтяной промысел и производство стали. В целом же, как свидетельствуют статистические данные, усиление тарифного гнета дало скорее отрицательный эффект, снизив темп промышленного роста в стране.

Список литературы Эффективность преобразований таможенного тарифа в Российской империи в последней четверти XIX века

- Среди наиболее значительных работ выделим Соболев М.Н. Таможенная политика России во второй половине XIX века; Витчевский В. Торговая, таможенная и промышленная политика России со времен Петра Великого до наших дней; Шванебах П.Х. Наше податное дело и др.

- ПСЗ. СПб., 1878. Собр. 2. Т. LI. № 56573, 56574

- Витчевский В. Торговая, таможенная и промышленная политика России со времен Петра Великого до наших дней С. 246

- Туган-Барановский. Русская фабрика. СПб, 1898. С. 428;

- Соболев М.Н. Таможенная политика России во второй половине XIX века. Томск, 1910. С. 423, 490