Эффективность применения датчика давления с целью оптимальной проводки скважины и обеспечения безаварийной работы на суше и на море

Автор: Шакирова А.И., Исмаков Р.А., Аглиуллин А.Х.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 2 (57) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219860

IDR: 140219860

Текст статьи Эффективность применения датчика давления с целью оптимальной проводки скважины и обеспечения безаварийной работы на суше и на море

Как на суше, так и на море с целью вскрытия продуктивных пластов в труднодоступных районах в основном требуется бурение с большим горизонтальным отходом. Сложные геологические условия – главные причины бурения наклонных и горизонтальных скважин [2]. Поэтому возникает необходимость использования высокотехнологичного оборудования, которое способно в режиме реального времени отследить важные параметры и показания бурения для того, чтобы своевременно подправить фактическую траекторию к плановой и избежать экономических потерь.

На базе опыта буровых работ многих иностранных компаний были созданы и испытаны роторноуправляемые системы в совокупности с оборудованием для измерения и каротажа во время бурения. Главной целью в процессе бурения является оптимальное вскрытие продуктивного пласта, применяя эффективную очистку ствола скважины.

Разработка систем телеметрии позволило в них расположить датчики, определяющие и позволяющие контролировать такие параметры, как забойное давление, а на его основе и эффективность очистки ствола скважины, передавая данные на поверхность в режиме реалтайм. Наиболее актуальной и нерешенной по сей день проблемой является наличие в вскрываемых пластах аномально-высокого пластового давления (АВПД). Аномально-высокие пластовые давления установлены бурением многочисленных скважин на суше и в акваториях при поисках, разведке и разработке нефтяных и газовых залежей в отложениях от плейстоцена до докембрия в широком интервале глубин. Вскрытие зон АВПД – причина многих осложнений, ликвидация которых требует больших материальных затрат. Так как аномально высокие пластовые давления, встречающиеся при бурении в осложненных гео логических условиях, зачастую значительно превышают гидростатическое давление бурового раствора, это может привести к газовод онефтепроявлениям [3].

или расшифровывая термины с английского языка:

Эквивалентная плотность раствора на глубине D = (Потери давления в затрубе + неучтённые потери давления + гидростатические давление в затрубе) //9.81 / глубину по вертикали.

ECD=

∆ P затруб 9.81хTVD

+ MW

где: ECD (equivalent circulating density) - эквивалентная циркуляционная плотность является эффективной плотностью раствора, которая рассчитывается с учетом значений потери давления в затрубе при циркуляции и плотности бурового раствора,

∆ P затруб – это потери давления в затрубе, которое измеряет датчик давления,

MW – плотность бурового раствора.

При работе с датчиком давления можно установить физический смысл этой величины, заключающийся в следующем:

– показания датчиков нашего прибора будут равны гидростатическому давлению, причем, они будут одинаковы, как в затрубном, так и в трубном пространстве при спуске бурильной колонны на определенную глубину в обсаженном стволе, где отсутствует какой-либо шлам и внешнее влияние пластовых флюидов, а также при условии, что плотность и реология раствора остаются постоянны и инструмент без движения;

– при бурении ниже обсадной колонны появляются неучтенные потери давления, которые зависят от количества шлама в растворе, скорости проходки, влияния пластового флюида на раствор, режима бурения, реологии раствора, его выносных характеристик и т.д.;

– при циркуляции раствора без движения бурового инструмента вниз или вверх показания затрубного датчика давления будут равны гидродинамической потере давления в затрубе + гидростатическое давление;

– появляются дополнительные потери давления зависящие от направления движения инструмента – эффект свабирования или эффект поршневания при интенсивном расхаживании инструмента вверх или вниз.

Свидетельством неэффективного удаления шлама и неэффективной очистки ствола скважины является регистрация датчиком повышения давления в затрубном пространстве. Приняв это во внимание, можно выбрать оптимальный режим и параметры бурения, которые нужны для более эффективной очистки и выноса шлама, и улучшить параметры промывочной жидкости.

При наклонно-направленном бурении (с заданными углом и азимутом в пространстве) ECD постепенно снижается, так как часть частиц выбуренной породы оседает на стенках скважины и не находится во взвешенном состоянии из-за отсутствия вращения бурильной колонны. При включении ротора, ECD начинает расти вследствие того, что частички шлама переходят во взвешенное состояние, а при продолжении циркуляции с вращением ECD начинает падать, что указывает на очистку ствола скважины вследствие выноса шлама на поверхность. Если бы в данном случае эквивалентная циркуляционная плотность не уменьшалась, то это указывало бы на низкую выносную способность используемого бурового раствора и требовало бы корректирующих действий в виде прокачек высоко - вязкоплотностных пачек и обработки бурового раствора.

Для того, чтобы провести мероприятия по улучшению очистки ствола скважины опытном путем были проведены исследования с применением датчика давления в LWD (logging while drilling – перевод с англ. –

«каротаж во время бурения») оборудовании на месторождении в Восточной Сибири, на Мотской свите, где бурение происходило на репрессии. В данной местности преобладают карбонатные, терригенные и сульфатные породы с глинистыми пропластками.

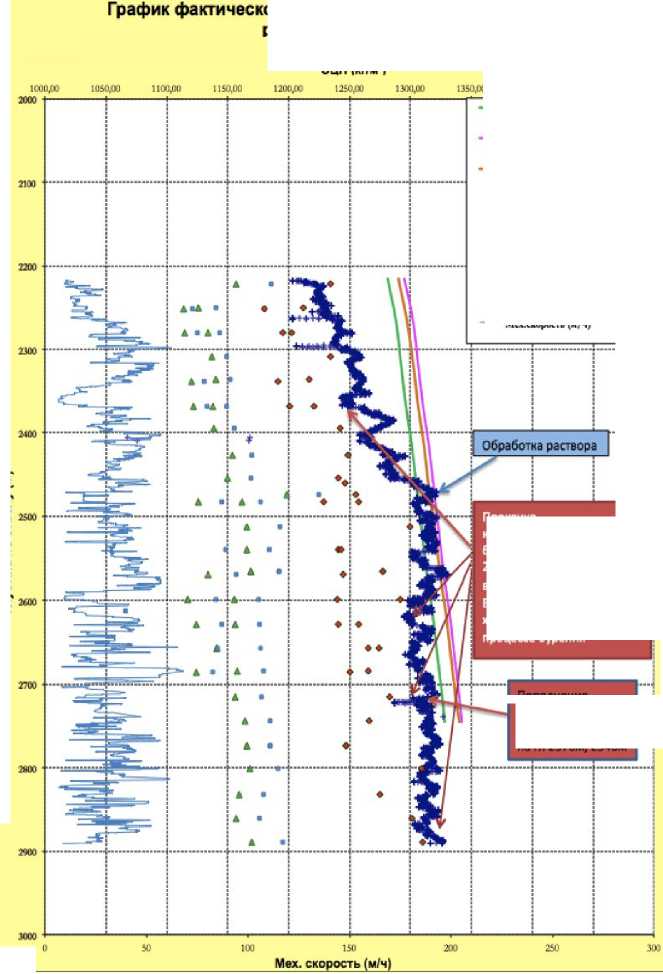

На рис. 1 видно, что до глубины 2350 метров происходило постепенное увеличение ECD, связанное с наработкой плотности бурового раствора. А с глубины 2480 метров скважина начала подваливать в интервале Мотской свиты, представленной песчаниками, кварцевыми мелко-среднезернистыми, прослоями до гравелитов, для сдерживания которых была произведена обработка раствора и поэтапное увеличение плотности бурового раствора, а для очистки ствола скважины прокачивались высоко-вязкоплотностные пачки на глубине 2810 метров с последующей проработкой ствола скважины.

|

Геологическая структура горной породы |

1 1 |

|

Мотская свита Верхнечонский горизонт ВЧ-1 Песчаники,неравномерно нефтенасыщены 95-100% Алевролиты |

|

|

Мотская свита Верхнечонский горизонт ВЧ-1 Песчаники.неравномерно нефтенасыщены 100% Алевролиты |

|

|

Мотская свита Верхнечонский горизонт ВЧ-1 Песчаники,неравномерно нефтенасыщены 95-100% Алевролиты |

|

|

Мотская свита Верхнечонский горизонт ВЧ-1 Песчаники,неравномерно нефтенасыщены 95-100% Алевролиты |

|

|

Мотская свита Верхнечонский горизонт ВЧ-2 Песчаники,неравномерно нефтенасыщены 75% Алевролиты |

Мотская свита Верхнечонский горизонт ВЧ-2 Песчаники.неравномерно нефтенасыщены 75% Алевролиты

(152.4 мм секция)

ЭЦП (кг/м1)

Макс, значение ЭЦП Няак off

Мнн.ишчгнне ЭЦП Насос off

Сред.значение ЭЦП Насос off

Мех.скорость (м/ч)

ой Эквивалентной плотности раствора с расчетными данными.

----Расчетное зн. ЭЦП без шлама Q-10MLPM

■™ Расчетное зн. ЭЦП с пианом Q-105OLPM

-----Расчетное зн. ЭЦП (ПОР ж 40 МГН, QX1180LTM) без шлама

ЭЦП факт, (кг/вуб.м)

1400.0) 1450,00 19X1,00

Пополнение свежим растовором 35м3 на гл 2370м, 2540м

Прокачка комбинированных пачек по 6мЗ на гл.: 2370м, 2520м, 26S7,2891м. Увеличение выноса шлама с пачками ВУС 5%, что говорит о хорошей очистке ствола в процессе бурения

Рис. 1.

После увеличения плотности раствора до 1,32 г/см³ на глубине 2570 метров скачки ECD прекратились и фактические значения шли параллельно теоретическим, представленным в кривых на графике.

На начальном этапе производится моделирование значений ECD для проектных параметров бурового раствора, плановой траектории и плановых режимов бурения, с которыми впоследствии сравниваются фактические значения ECD.

В случае появления разницы между теоретическими и реальными данными необходимо собрать все фактические данные по параметрам бурового раствора, режимам бурения, траектории ствола скважины и проанализировав эти данные, построить новую модель по последним данным. Если данные не менялись или же разница все равно присутствует – это означает, что в стволе скважины появились проблемы.

Определение максимального, минимального и среднего давления при выключенном насосе преобразовывает его в итоге в максимальное, минимальное и среднее ECD. После включения насосов прибор передаёт на поверхность эти данные по ECD .

Максимальная ECD позволяет определить максимальное имеющее место давление поршневания, когда насосы выключены. Аналогично, при помощи минимальных значений ECD устанавливается минимальное давление свабирования при выключенных насосах.

По изменению эквивалентной циркуляционной плотности в совокупности с другими параметрами бурения можно оперативно отслеживать прорывы газа в скважину, подсыпания породы, сужения ствола скважины, проанализировать как происходит очистка ствола, и определить возможность гидроразрыва. То есть, зная поровое давление и давление гидроразрыва пласта, производим расчет критических значений плотностей бурового раствора и сравниваем их с максимальным и минимальным значениями ECD. Если минимальное значение ECD меньше значения плотности порового давления – происходит свабирование пласта, если максимальное значение ECD больше плотности давления гидроразрыва, то существует возможность гидроразрыва пласта.

Возможность измерять давление как внутри бурильной колонны, так и в затрубном пространстве, дает возможность оценить перепад давления и гидравлику долота и забойного двигателя (или роторноуправляемой системы). Это дает следующие возможности:

-

– отслеживание работы винтового забойного двигателя или роторно-управляемой системы;

-

– определение закупоренности насадок на долоте;

-

– определение промывов в нижней части компоновки низа бурильной колонны (над долотом);

-

– оценка гидравлической мощности струи, влияющей на очистку и охлаждение долота, гидромониторного эффекта и достаточного вымывания и подъема выбуренной породы из-под долота.

Согласно исследованиям за последние несколько лет в области бурения можно проанализировать, что наиболее частые аварии случаются в процессе бурения из-за отсутствия контроля в реальном времени с соответствующими датчиками давления. Такие аварии в скважинах, как: поглощение, представляющее собой движение бурового раствора в пласт с уменьшением циркулирующего раствора в процессе промывки становящимся заметным по снижению его уровня в приемных емкостях циркуляционной системы и падению давления на забое; зашламирование ствола скважины, при котором может уйти большое количества кубов раствора по его удалению; наличие промытости зон бурильных труб, появление трещин в оборудовании - являются опасными и энергозатратными по восстановлению.

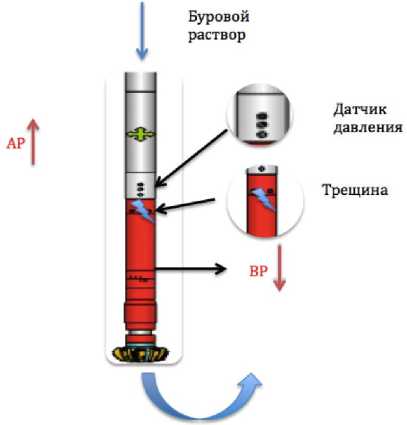

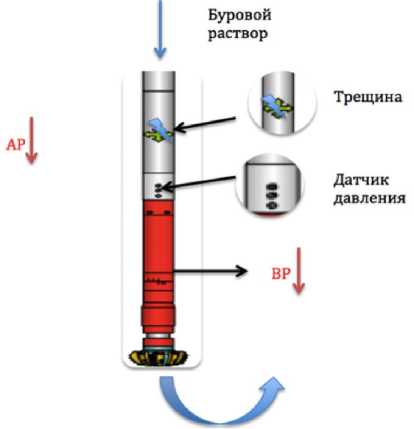

На рис. 2 и 3 представлено появление трещин в оборудовании с неожиданными потерями или ростом давления в затрубном и трубном пространстве и определение их датчиком давления в стволе скважины.

Рис. 2. (AP – annulus pressure, давление в затрубном пространстве; BP – borehole pressure, давление в трубном пространстве).

Рис. 3.

Во время циркуляции бурового раствора при появлении трещины ниже датчика давления, затрубное давление будет повышаться, так как раствор начнет вытекать в местах размыва, без потерь в давлении. Показания датчика трубного давления будут уменьшаться.

В другом случае, когда у нас датчик давления будет располагаться ниже трещины, трубное давление будет уменьшаться за счет потерь давления в местах промыва оборудования. Затрубное давление будет уменьшатся из-за потерь давления на выходе из долота (рис. 3).

В условиях бурения на морских акваториях необходимость датчика давления играет также важную роль. В систему расчетов ствола скважины необходимо включать райзер, находящийся между устьем и коллектором, и соединяющий подводное устье с выкидной линией на морской платформе, принимая во внимание, воздействия различных нагрузок и грамотного расчета напряжения в водоотделяющей колонне, при котором также регистрируется трубное и затрубное давление [1].

Подводя итоги можно выделить основные моменты при использовании данных давлений, которые позволяют проводить анализ: очистки скважины, присутствия шлама в затрубном пространстве – мониторинг и реагирование в реальном времени; гидравлических параметров бурового раствора на забое скважины; эффекта поршневания / свабирования, вызываемого при возвратно-поступательном движении колонны при наращиваниях и спускоподъемных операциях – мониторинг и оптимизацию скорости движения вверх-вниз; мониторинга с целью раннего обнаружения возможных размывов и закупорок насадок на долоте; мониторинга реологических свойств раствора. Наибольшая эффективность от применения датчика давления достигается при его применении в сложных неопределенных ситуациях для предотвращение проблем и аварий во время бурения, сокращая тем самым экономические затраты на спуск дополнительного оборудования и времени процесса бурения.

Список литературы Эффективность применения датчика давления с целью оптимальной проводки скважины и обеспечения безаварийной работы на суше и на море

- Асеев А.Г., Распопов В.М., Хворостовский С.С. Бурение разведочных скважин на шельфе. -М.: Недра, 1988. -С. 137-139.

- Левинсон Л.М., Акбулатов Т.О., Левинсон М.Л., Хасанов Р.А. Строительство и навигация сложнопрофильных скважин: учеб. Пособие. -Уфа: УГНТУ, 2013. -157 с.

- Фертль У.Х. Аномальные пластовые давления. Их значение при поисках, разведке и разработке ресурсов нефти и газа/перевод c англ. -Москва, 1980. -398 с.