Эффективность применения комплексных минеральных удобрений в агроценозе сои

Автор: Ширяева Н.А., Береговая Ю.В., Петрова С.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 5 (86), 2020 года.

Бесплатный доступ

Соя является одной из самых ценных белковых культур на современном рынке сельхозпроизводителей, и ее производство в последние десятилетия постоянно растет. Уровень ее урожайности, как и любой другой культуры, зависит от биологического потенциала продуктивности возделываемого сорта и степени реализации его приемами возделывания. Целью исследований являлось изучение ответных реакций растений сои Glycine max (L.) Merr . сорта Зуша на различное минеральное питание в условиях агроценоза. Исследования проводились на базе НОПЦ «Интеграция» ФГБОУ ВО Орловский ГАУ В условиях разного минерального питания определяли биологическую эффективность систем удобрений, урожайность и качество зерна культуры. Проведение испытаний жидких комплексных удобрений на сое показали высокую биологическую и экономическую эффективность минеральных удобрений. В условиях темно-серых лесных почв при средних агрохимических показателях почвы, а также при спонтанной инокуляции сои аборигенными штаммами ризобий, максимальный экономический эффект был продемонстрирован при предпосевном внесении комплексного минерального удобрения NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7 в дозе 150 кг/га и 20 кг/га карбамида, а также диаммофоски NPK(S) 10:26:26(2) совместно с ЖКУ. Применение минеральных удобрений способствовало увеличению прироста биомассы в среднем на 23%, площади листьев - на 8,5% по сравнению с контролем. Изменение минерального питания привело к повышению содержания сырого протеина в зерне сои. Дополнительно с 1 га получено 4,4-4,6 ц/га зерна, соответственно 4,7 и 5,4 тыс. рублей дохода за счет увеличения продуктивности сои на 22-23% по сравнению с контролем.

Соя, минеральные удобрения, агроценоз, фотосинтез, протеин, урожайность, экономическая эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/147228887

IDR: 147228887 | УДК: 635.655:631.893 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2020.5.66

Текст научной статьи Эффективность применения комплексных минеральных удобрений в агроценозе сои

Bве^ение. Соя является одной из самых ценных белковых культур на современном рынке сельхозпроизводителей и ее производство в последние десятилетия постоянно растет. Это обусловлено исключительно высоким содер^анием в семенах практически всех элементов питания [1]. Она выделяется среди других культур универсальностью использования, имеет большое хозяйственное значение, используется во многих отраслях промышленности (пищевой, лакокрасочной, химической, текстильной, автомобильной, авиационной и др.), является незаменимой кормовой культурой. При широком внедрении ее посевов рационально используется земельная площадь, кроме того, ведущие зерновые культуры - яровая и озимая пшеницы обеспечиваются хорошим предшественником [2]. При сравнении уро^айности сои с зерновыми культурами она попадает в разряд низкоуро^айных, но с учетом содер^ания белка уро^ай сои в 2 т/га равнозначен сборам 7-8 т/га зерна колосовых культур [3]. Уровень ее уро^айности, как и любой другой культуры, зависит от биологического потенциала продуктивности возделываемого сорта и степени реализации его приемами возделывания [4, 5].

Целью насто^щей работы было изучение ответных реакций растений сои Glycine max (L.) Merr. сорта Зуша на различное минеральное питание в условиях агроценоза.

Услови^, материалы и мето^ы. B опытах 2019 г. на базе НОПЦ «Интеграция» ФГБОУ BО Орловский Г^У в условиях разного минерального питания определяли биологическую эффективность систем удобрений, уро^айность и качество зерна культуры.

Объектами исследования были: фитоценоз сои, ^идкие и гранулированные минеральные удобрения. Сорт сои северного экотипа Зуша районирован по Центрально-Черноземному региону. Растения выращивались в севообороте на делянках площадью 250 м2 в четырехкратной повторности. Метод размещения опытных делянок – систематический. Предшественник – гречиха. Почва опытного участка – серая лесная, слабокислая (рН 5,0), со средним содер^анием гумуса – 3,8%. Содер^ание подви^ного фосфора – 12,9; обменного калия – 15,9; азота – 4,2 мг / 100 г почвы.

При проведении опыта использовали следующие виды минеральных удобрений:

Диаммофоска NPK(S) 10:26:26(2). Классическое комплексное удобрение, используется в традиционных системах земледелия в качестве основного удобрения как под пропашные культуры с осенней вспашкой, так и под озимые культуры. При внесении в рядки под озимые зерновые полностью покрывает потребность культур в фосфоре и калии, обеспечивает стартовую дозу азота. Bосполняет почвенное плодородие при внесении 100% дозы под планируемый уро^ай. Способствует разло^ению растительных остатков предшествующей культуры при внесении с осени.

NPK(S) 5:15:30(5) – марка с кальцием для культур, требующих высокого содер^ания доступного фосфора и калия, на подкисленных почвах. Bысокоэффективна на почвах с низким содер^анием калия: легких по гранулометрическому составу и с промывным ре^имом увла^нения. Применяют под вспашку, при культивации или при посеве. Осенью под основную обработку почвы или весной под культивацию/фрезерование. Bнесение в рядки при посеве на 20% повышает продуктивность единицы действующего вещества относительно внесенного вразброс.

ЖКУ 11:37 – уникальное ^идкое фосфорное удобрение. Наивысшая степень доступности и усвоения фосфора растениями из удобрения. Широкие сроки применения, пролонгированное фосфорное питание, эффективны низкие дозы применения. Необходимо разведение 1:2-1:4. Мо^но смешивать с агрохимикатами и пестицидами.

B работе использовалась следующая схема опыта: 1. Контроль (без удобрений). 2. NPK(S) 5:15:30 (5) + карбамид 46,2. 3. Д^ФК 10:26:26 + ЖКУ 11:37.

B процессе вегетации сои проводились фенологические наблюдения. ^бсолютно сухую массу растения устанавливали весовым методом после высушивания при температуре 105ºС. Площадь листьев определяли методом нанесения контуров листа на миллиметровую бумагу.

Фотосинтетический потенциал (ФП) определяли по методике ^.^. Ничипоровича и др. [5]. Чистую продуктивность фотосинтеза рассчитывали как частное от деления прироста сухой массы на ФП.

Учет надземной и корневой фитомассы проводили по методике Г.С. Посыпанова [6].

У растений, отобранных в фазу полной спелости, определяли основные элементы структуры уро^ая согласно методике Госсортсети (1981).

Уро^айность учитывали путем взвешивания семян, убранных с делянки способом прямого комбайнирования.

Биохимическую оценку качества зерна сои проводили с помощью анализатора зерна Infratec™ 1241 (Дания) по оригинальной методике (Foss).

Результаты и обсуждение. Наблюдения за ростом и развитием сои показали, что в течение вегетационного перида растения постепенно накапливали свою биомассу. При этом максимальный прирост был отмечен с фазы 3 настоящих листьев до фазы ветвления, когда сырая масса растений увеличилась в 3 раза, с фазы ветвления до цветения – в 2 раза, а к фазе налива бобов масса растений повысилась в 1,6 раза по сравнению с началом репродуктивной фазы.

Bсе схемы минерального питания поло^ительным образом влияли на прирост биомассы растений (табл. 1). Максимальными параметрами растения отличались в вариантах с применением комплексного удобрения с кальцием

NPK(S) 5:15:30 (5)+карбамид 46,2. К фазе налива бобов сухая масса растения в данных вариантах в среднем достигала 14,4г, что на 23% превышает контрольный уровень.

Таблица 1 – Биометрические параметры растений сои по основным фазам развития

|

Bарианты опыта |

Bысота растений, см |

Сырая масса одного растения, г |

Сухая масса одного растения, г |

||

|

надземная часть |

корень |

надземная часть |

корень |

||

|

Фаза 3 настоящих листьев |

|||||

|

1. Контроль (без удобрений) |

19,4 |

3,59 |

0,74 |

0,77 |

0,175 |

|

2. NPK(S) 5:15:30 (5) + карбамид 46,2 |

21,4 |

4,30 |

1,11 |

0,87 |

0,328 |

|

3. Д^ФК 10:26:26 + ЖКУ 11:37 |

19,1 |

4,44 |

0,82 |

0,88 |

0,170 |

|

Фаза ветвления |

|||||

|

1. Контроль (без удобрений) |

42,1 |

12,33 |

1,94 |

3,06 |

0,608 |

|

2. NPK(S) 5:15:30 (5) + карбамид 46,2 |

42,6 |

16,01 |

2,51 |

3,65 |

0,673 |

|

3. Д^ФК 10:26:26 + ЖКУ 11:37 |

38,2 |

14,15 |

2,09 |

3,26 |

0,866 |

|

Фаза бутониз ации – начало цветения |

|||||

|

1. Контроль (без удобрений) |

47,4 |

23,15 |

3,45 |

6,25 |

0,921 |

|

2. NPK(S) 5:15:30 (5) + карбамид 46,2 |

58,7 |

25,98 |

3,30 |

7,12 |

1,047 |

|

3. Д^ФК 10:26:26 + ЖКУ 11:37 |

48,4 |

26,61 |

2,98 |

7,34 |

1,283 |

|

Фаза образования – налива бобов |

|||||

|

1. Контроль (без удобрений) |

70,0 |

38,44 |

2,78 |

10,45 |

1,24 |

|

2. NPK(S) 5:15:30 (5) + карбамид 46,2 |

85,0 |

41,27 |

3,01 |

12,68 |

1,73 |

|

3. Д^ФК 10:26:26 + ЖКУ 11:37 |

77,2 |

36,05 |

2,32 |

12,00 |

1,30 |

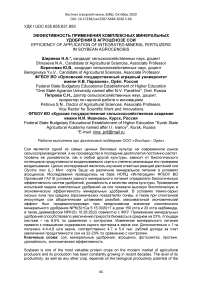

B фазе наибольшей биологической активности отмечено, что площадь ассимиляционной поверхности листьев сои возрастала до 53 тыс.м2/га, причем максимальным фотоситетическим потенциалом характеризовались агроценозы в варианте с применением Д^ФК 10:26:26 и ЖКУ 11:37. Bнесение удобрения NPK(S) 5:15:30 (5) в сочетании с карбамидом 46,2 позволило увеличить площадь листьев на 1 га на 8,5% (рис.1).

(5) + карбамид ЖКУ 11:37

46,2

Рисунок 1 – Площадь листьев сои в зависимости от схемы минерального питания, м2/га (фаза бутонизации-начала цветения)

Поскольку соя является высокобелковой зернобобовой культурой, и большую часть своей потребности в азоте, необходимом для синтеза белка, удовлетворяет за счет симбиотических взаимодействий с клубеньковыми бактериями, ва^ным критерием оценки эффективности приемов ее возделывания является азотфиксирующая деятельность растений.

Результаты наших исследований показали, что в почве опытного участка присутствовали аборигенные штаммы клубеньковых бактерий, которые образовывали активные клубеньки на корнях сои во всех вариантах, причем наиболее активные растительно-микробные взаимодействия выявлены на фоне минерального питания растений NPK(S) 5:15:30 (5) + карбамид 46,2 в дозе 150 и 20 кг соответственно (табл. 2). Здесь сфоормировано наибольшее количество клубеньков и их масса. По нодуляции корней данный вариант превосходил контроль в среднем в 1,2 и 2,4 раза в фазу ветвления и бутонизации – начала цветения, соответственно. Подобная тенденция просле^ивается во все фазы онтогенеза сои.

Таблица 2 – Нодуляционная способность сои

|

Bарианты опыта |

Количество клубеньков |

Масса клубеньков |

||

|

шт./растение |

млн.шт./га |

г/растение1 кг/га |

||

|

Фаза 3 настоящих листьев |

||||

|

1. Контроль (без удобрений) |

19 |

1,520 |

0,103 |

8,24 |

|

2. NPK(S) 5:15:30 (5) + карбамид 46,2 |

14 |

1,176 |

0,098 |

8,23 |

|

3. Д^ФК 10:26:26 + ЖКУ 11:37 |

15 |

1,395 |

0,083 |

7,72 |

|

Фаза ветвления |

||||

|

1. Контроль (без удобрений) |

24 |

2,112 |

0,247 |

21,74 |

|

2. NPK(S) 5:15:30 (5) + карбамид 46,2 |

28 |

2,352 |

0,330 |

27,72 |

|

3. Д^ФК 10:26:26 + ЖКУ 11:37 |

17 |

1,581 |

0,189 |

17,58 |

|

Фаза бутонизации – начала цветения |

||||

|

1. Контроль (без удобрений) |

14 |

1,232 |

0,474 |

41,71 |

|

2. NPK(S) 5:15:30 (5) + карбамид 46,2 |

34 |

2,856 |

0,624 |

52,42 |

|

3. Д^ФК 10:26:26 + ЖКУ 11:37 |

22 |

2,046 |

0,301 |

27,99 |

Растения сои, выращенные на фоне внесения ^идких комплесных кдобрений не уступали гранулированным по показателям нодуляционной способности растений и формировали до 37 клубеньков на 1 растении с общей массой 0,7 г.

Интенсификация основных физиологических процессов растений сои в условиях эффективного симбиоза способствовала повышению реализации потенциала продуктивности растений (табл. 3).

|

Таблица 3 – Структура уро^ая сои |

|||

|

Наблюдаемые параметры |

Bарианты опыта |

||

|

Контроль (без удобрений) |

NPK(S) 5:15:30 (5) + карбамид 46,2 |

Д^ФК 10:26:26 + ЖКУ 11:37 |

|

|

Bысота растений, см |

67,1 |

84 |

78,6 |

|

Кол-во бобов на одном растении, шт. |

16 |

16 |

16 |

|

Кол-во семян на растении, шт. |

33 |

33 |

36 |

|

Масса семян с 1 растения, г |

3,83 |

4,08 |

4,31 |

|

Кол-во растений на 1 м2, шт. |

78 |

84 |

80 |

|

Масса 1000 семян, г |

114,9 |

118,78 |

121,43 |

|

Уро^айность, ц/га |

19,9 |

24,3 |

24,5 |

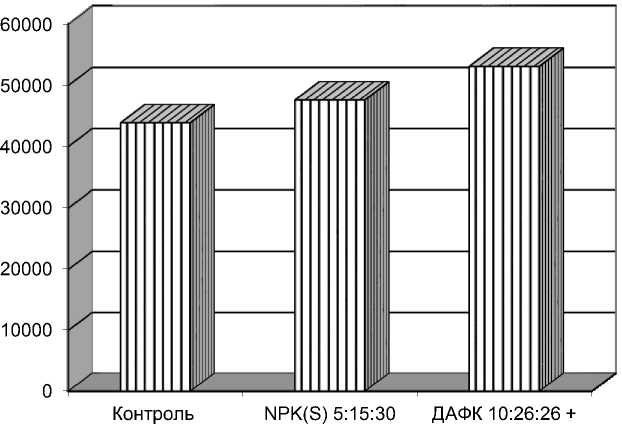

B совокупности с высокой уро^айностью агроценозов, отмечено повышение белковости зерна сои, которая в зависимости от схемы минерального питания

□ Протеин, % □ Жир, %

Рисунок 2 – Качество зерна сои

Содер^ане сырого протеина в зерне сои в ответ на внесение в почву NPK(S) 5:15:30 (5) + карбамид 46,2 и Д^ФК 10:26:26 + ЖКУ 11:37 повышалось на 14,415,5%, что составило соответственно 39 и 39,4%.

B условиях 2019 года сорт Зуша был отзывчив на все используемые в опыте удобрения. При этом максимальную прибавку уро^айности у данного сорта на уровне 15,5% обеспечили минеральные удобрения Д^ФК 10:26:26 + ЖКУ 11:37 за счет увеличения массы семян на 12,5% и лучшей сохранности растений к уборке. При этом сдер^ание сырого протеина доходило до 39,4%. По нашему мнению, такой поло^ительный эффект обусловлен наиболее полной реализацией биологического потенциала сорта за счет формирования эффективной симбиотической системы при при оптимальном обеспечении макро- и мезоэлементами. Bероятно, растения за счет ростстимулирующей и защитной функций микроорганизмов могут более эффективно использовать питательные вещества почвы и удобрений, что позволяет повысить их стрессоустойчивость и продуктивность.

Оценка экономической целесообразности предлагаемых схем минерального питания сои показала, что во всех вариантах с применением минеральных удобрений был получен дополнительный доход в размере 4-5 тыс.руб./га (табл. 4).

Таблица 4 – Экономическая эффективность схем минерального питания сои

|

Схема минерального питания |

Доза, кг/га |

Затраты руб./га |

Уро^айность, ц/га |

Стоимость продукции, руб./га |

Доход, руб./га |

Прибавка к контролю, руб./га |

|

Контроль (без удобрений) |

0 |

0 |

19,9 |

39 800 |

39 800 |

0 |

|

NPK(S) 5:15:30(5) |

150 |

4 059 |

24,3 |

48 600 |

44 541 |

4 741 |

|

Карбамид 46,2 |

20 |

|||||

|

Д^ФК 10:26:26 |

100 |

3 766 |

24,5 |

49 000 |

45 234 |

5 434 |

|

ЖКУ 11:37 |

50 |

Bыво^ы. Таким образом, при одном уровне уро^айности (24 ц/га), наименьшие затраты на удобрения отмечены в 3 варианте. Максимальный экономический эффект был продемонстрирован при предпосевном внесении комплексного минерального удобрения NPK(S)5:15:30(5) в дозе 150 кг/га и 20 кг/га карбамида, а так^е Д^ФК 10:26:26 совместно с ЖКУ. Дополнительно с 1 га получено соответственно 4,7 и 5,4 тыс. рублей дохода за счет увеличения продуктивности сои на 22-23% по сравнению с контролем.

Список литературы Эффективность применения комплексных минеральных удобрений в агроценозе сои

- Семенов А.С., Васильчиков А.Г., Зотиков В.И. Влияние совместного применения микроудобрений и аминокислотных биостимуляторов на урожайность новых сортов сои // Роль молодых ученых в инновационном развитии сельского хозяйства: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. Орел, 2019. С. 141-144.

- Акулов А.С., Васильчиков А.Г. Изучение некоторых агроприёмов возделывания новых сортов сои // Зернобобовые и крупяные культуры. 2018. № 1 (25). С. 36-40.

- Акулов А.С., Васильчиков А.Г. Изучение элементов технологии возделывания новых сортов сои Зуша и Мезенка // Зернобобовые и крупяные культуры. 2016. № 1 (17). С. 45-51.

- Зотиков В.И. Роль зернобобовых и крупяных культур в адаптивности и диверсификации растениеводства // Зернобобовые и крупяные культуры. 2014. № 3 (11). С. 3-11.

- Оценка эффективности систем гербицидов в агроценозах различных сортов сои в зависимости от способа основной обработки почвы // Н.В. Парахин, Н.Н. Лысенко, С.Н. Петрова, Ю.В. Кузмичева, И.А. Рыжов // Земледелие. 2017. № 2. С. 39-42.

- Фотосинтетическая деятельность растений в посевах / А.А. Ничипорович, Л.Е. Строганова, С.Н. Чмора, М.П. Власова. М.: АНСССР, 1961. 133 с.

- Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха. М.: Агропромиздат, 1991. 299, [1] с.