Эффективность применения криохирургического метода в лечении больных с комплексным регионарным болевым синдромом

Автор: Золотушкин Максим Леонидович, Мензорова Наталия Витальевна, Кузнецова Наталия Львовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2011 года.

Бесплатный доступ

Использование периартериальной криосимпатодеструкции в комплексном лечении больных с комплексным регионарным болевым синдромом позволяет добиться положительных результатов в 96 % наблюдений. При использовании традиционных методов лечения в связи с сохраняющейся декомпенсацией периферического кровотока и вегетативного профиля эффектив- ность не превышает 50 % случаев.

Комплексный регионарный болевой синдром, криохирургический метод

Короткий адрес: https://sciup.org/142121477

IDR: 142121477 | УДК: 615.832.9:616.8-001.35

Текст научной статьи Эффективность применения криохирургического метода в лечении больных с комплексным регионарным болевым синдромом

Комплексный регионарный болевой синдром (КРБС) верхней конечности по предложению экспертов Международной ассоциации по изучению боли (IASP — International Association for the Study of Pain) в 1996 г. был включен в классификацию болевых синдромов [1]. КРБС объединяет чувствительные, двигательные и вегетативно-трофические расстройства. Однако новый термин — КРБС до сих пор принят не всем медицинским сообществом и большинство отечественных и зарубежных авторов используют термин «синдром Зудека». Наиболее часто первопричиной возникновения синдрома Зудека, по данным литературы, выступают переломы [2]. Развивающийся болевой синдром расценивается как отдельный вид нейропатической боли с характерными местными проявлениями и функциональным исходом в контрактуру Ведущая роль отводится изменению активности симпатической нервной системы. Лечение КРБС весьма длительное, не всегда эффективное, носит симптоматический характер.

Известен способ лечения синдрома Зудека, включающий гипербарическую газовую криотерапию с использованием СО2, (разработка фирмы «Cyonic Medical» — Франция). Способ позволяет быстро обезболить, подавить воспаление, обеспечивает лимфодренажный и противоотечный эффект [3]. Способ включает только локальное криовоздействие, что не обеспечивает длительного сохранения эффекта, и в зависимости от тяжести патологического процесса курсы лечения необходимо постоянно повторять. Кроме того, острая боль и большая отечность могут делать процедуру болезненной вследствие ощущений, вызываемых давлением газовой струи, что вызывает дискомфорт у пациента.

Наиболее близким является способ лечения комплексного регионарного синдрома верхней конечности с применением торакоскопической и периартериальной симпатэктомии [4]. Учитывая роль симпатического фактора в развитии КРБС, авторы применяли торакоскопическое клипирование симпатического ствола на стороне поражения на уровне Th3, Th4 или периартериальную симпатэктомию плечевой артерии. Положительный эффект использования подтвержден объективными методами диагностики, но не лишен недостатков. Основные из них: травматичность проведения симпатэктомий, необходимость госпитализации пациента, проведение анестезиологического пособия.

Использование симпатэктомий в комплексном лечении различных проявлений нейродистрофического тканевого синдрома приводит к нормализации периферического кровотока [5]. Такой подход к лечению КРБС с использованием малоинвазивных технологий, на наш взгляд, может быть полезен для достижения положительного результата.

Цель исследования. Повышение эффективности комплексного лечения больных с КРБС путем коррекции вегетативных нарушений и периферического кровотока с помощью периартериальной криосимпа-тодеструкции лучевой артерии и локального криотерапевтического воздействия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование было включено 67 пациентов травматологического профиля с КРБС, жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области. Основную группу составил 31 пациент, обратившийся в ФГУ УНИИТО им. В. Д. Чаклина на консультативный прием врача-травматолога по поводу КРБС (за 2010 г.). В комплексное лечение была включена ПКСД лучевой артерии и локальное криовоздействие с медикаментозной коррекцией. В группу сравнения вошли 36 пациентов (ретроспективный анализ), получивших традиционное комплексное лечение на базе отделений ФГУ УНИИТО им. В. Д. Чаклина с 2002 по 2010 год. Группы идентичны по возрасту, полу, характеру, тяжести заболевания, но различны по способу лечения. В контрольную группу включены 20 практически здоровых людей, по возрасту и полу сопоставимых с пациентами основной группы, не предъявлявших жалоб, характерных для больных, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями. В работу включены клинический, электронейрофизиологический, статистический методы исследования и методы лучевой диагностики.

Предоперационное обследование пациентов проведено на основании оценки клинической картины заболевания у 67 больных основной группы и группы сравнения. Из анамнеза установлено наличие у пациентов как основной, так и группы сравнения (n = 67) сопутствующих заболеваний: вегето-сосудистой дистонии у 32,6 % больных, остеохондроза — у 31,5 %, язвенной болезни ДПК — у 20,2 %, гастрита — у 19 %. Всего сопутствующие заболевания выявлены в 63 % наблюдений. В группу контроля вошли лица, не имеющие указаний на данную патологию.

По данным РВГ, у больных с КРБС установлено достоверное снижение по сравнению с контрольной группой уровней магистрального и коллатерального кровотока, повышение тонуса сосудистой стенки с отрицательными функциональными пробами (как на поврежденной, так и на интактной кисти) (табл. 1, рис. 1).

По результатам капилляроскопии нарушение микроциркуляции до стадии субкомпенсации выявлено у 39 пациентов при КРБС. На основании проведенных исследований состояния периферического кровотока и микроциркуляции у больных с КРБС и группы контроля установлено, что у всех пациентов имеется субкомпенсация или декомпенсация периферического кровотока, включая микроциркуляцию, в форме ишемии и венозного застоя крови, степень выраженности которых зависит от клинического проявления заболевания.

По данным компьютерной кардиоинтервалографии (КИГ), в исследуемой группе больных в 4 % случаев выявлено минимальное напряжение систем регуляции (0–4 балла), характерное для удовлетворительной адаптации организма к условиям окружающей среды; функциональное напряжение систем регуляции (4–6 баллов) — в 80 %; состояние перенапряжения (6–8 баллов) — в 16 %; состояние истощения (астенизации) систем регуляции (8–10 баллов) не наблюдалось ни в одном случае. Функциональные пробы (орто- и клиностатические) дополнительно выявили выраженные вегетативные сдвиги, как правило, в сторону преобладания симпатической активности (4–6 баллов) в 71 % случаев и состояние перенапряжения (6–8 баллов) в 29 % наблюдений. В группе контроля у всех двадцати человек выявлено состояние минимального или оптимального напряжения систем регуляции (0–4 балла), что характерно для удовлетворительной адаптации организма к условиям окружающей среды. Больные с КРБС в 96 % случаев имели отклонения интегрального показателя активности регуляторных систем (ПАРС) от нормы по сравнению с пациентами группы контроля (10 % наблюдений, р < 0,01). Данные компьютерной КИГ свидетельствовали о вегетативных сдвигах с выраженным преобладанием активности симпатического звена и функциональным напряжением системы регуляции у больных с КРБС.

Для коррекции вегетативных нарушений и периферического кровотока больным основной группы в комплексное лечение включены криохирургические методы. Нами разработан «Способ лечения КРБС» (патент № 2010109638 РФ. Приоритетная справка от 15.03.2010 г.), отличающийся простотой и малой травматичностью. При периартериальной криосимпато-деструкции (ПКСД) использован технический прием десимпатизации периферической артерии с помощью криокаутера и экспозиция воздействия, предложенные В. А. Козловым [6].

Абсолютные противопоказания: психические заболевания, тяжелые соматические заболевания в стадии обострения. Относительные противопоказания: общее тяжелое состояние пациента, делающее его хирургически инкурабельным в данный период; отсутствие всех необходимых организационно-технических условий для применения операции; декомпенсация периферического кровотока, дисфункция микроциркуля-торного русла, истощение регуляторных механизмов, Таблица 1

Средние величины реографических показателей у больных с КРБС и в группе контроля

|

Variable |

Kolmogorov-Smirnov Test (HOPMA) By variable Var 6 (Marked tests are significant at p < 0.05000) |

||||||||

|

Max Neg Differnc |

Max Pos Differnc |

p-level |

Mean Group 1 |

Mean Group 2 |

Std. Dev. Group 1 |

Std. Dev. Group 2 |

Valid N Group 1 |

Valid N Group 2 |

|

|

RUd |

0,000000 |

1,000000 |

p < 0,001 |

2,88155 |

0,87500 |

0,130158 |

0,33736 |

31 |

36 |

|

RUs |

0,000000 |

1,000000 |

p< 0,001 |

2,79150 |

0,78250 |

0,062495 |

0,33573 |

31 |

36 |

|

KA |

–0,972222 |

0,000000 |

p < 0,001 |

0,15972 |

29,93186 |

0,147807 |

28,30675 |

31 |

36 |

|

α d |

0,000000 |

1,000000 |

p< 0,001 |

82,32296 |

0,12500 |

1,347380 |

0,02467 |

31 |

36 |

|

α s |

0,000000 |

1,000000 |

p< 0,001 |

80,91278 |

0,12556 |

1,210504 |

0,02557 |

31 |

36 |

Примечание: р < 0,01 — достоверность отличий от группы контроля. Показатели РВГ: RU — реоиндекс, КА — коэффициент асимметрии, α — угол наклона реокривой, d — правая, s — левая конечность.

No ofobs No ofobs No ofobs No ofobs No ofobs

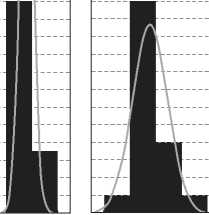

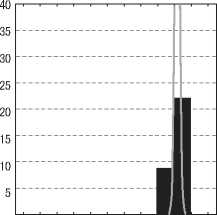

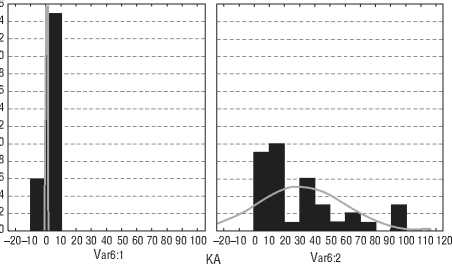

Categorized Histogram. Variable: RUd

Var6:1 RUd = 31*0,5*normal(x; 2,8815; 0,1302) Var6:2 RUd = 36*0,5 normal(x; 0,875; 0,3374) 26

0,0 0,5 0,1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 0,0 0,5 0,1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Var6:1 RUd Var6:2

Categorized Histogram. Variable: RUs

:1 RUd = 31*0,5*normal(x; 2,7915; 0,0625) Var6:2 RUd = 36*0,5*normal(x; 0,7825; 0,3357)

0,0 0,5 0,1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

0,0 0,5 0,1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Var6:1 RUs Var6:2

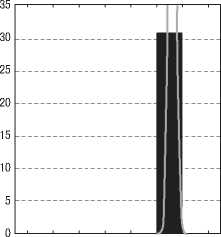

Categorized Histogram. Variable: α d

V ar6:1 α d = 31*10*normal(x; 82,232; 1,3474) Var6:2 α d = 36*10*normal(x; 0,125; 0,0247)

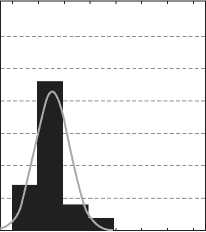

Categorized Histogram. Variable: α s

Var6:1 α s = 31*10*normal(x; 80,9128; 1,2105) Var6:2 α s = 36*10*normal(x; 0,1256; 0,0256)

0–10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 –10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Var6:1 α s Var6:2

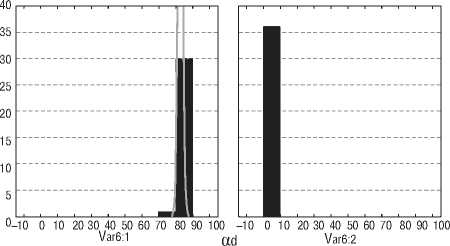

Categorized Histogram. Variable: RUd

Var6:1 RUd = 31*0,5*normal(x; 2,8815; 0,1302) Var6:2 RUd = 36*0,5 normal(x; 0,875; 0,3374)

. 1. Результаты реовазографии у больных с КРБС

Рис.

определяемые дополнительными электрофизиологическими методами исследования.

Методика криохирургического воздействия. Хирург, после местного обезболивания в проекции лучевой артерии, локализация которой определяется по видимой или пальпируемой пульсации, делает продольный разрез кожи и подкожной клетчатки длиной до 2 см. Артерия не выделяется из окружающих тканей. В это время ассистент контролирует готовность криохирургического инструмента и доведения наконечника до необходимой температуры воздействия (от –160º до –170 °С), уровень которой регулируется автоматически. Ассистент располагает наконечник криокаутера в операционной ране, края которой в разведенном состоянии удерживает хирург с помощью сосудистого зажима. Выполняется первый этап замораживания подлежащих тканей без нажима наконечника с экспозицией воздействия 8 секунд, необходимых для разрушения периартериальных нервных волокон. После этого криокаутер удаляется из раны до оттаивания подлежащих тканей. Этот период у пациентов различен и определяется путем визуального контроля. В этот же период проводится оценка правильности воздействия по результатам визуального наблюдения за цветом кожного покрова кисти и заполняемостью внутрикожных и подкожных сосудов. После полного оттаивания подлежащих тканей наконечник криокаутера повторно располагают в ране с той же экспозицией воздействия. Двукратное воздействие на сосуд позволяет дозировано разрушить только нервные окончания конечного симпатического пути, не повреждая сосудистой стенки и содержимого сосуда. Накладывают отдельные узловые швы на кожу, обрабатывают раствором антисептика и применяют давящую повязку.

Методика локального криотерапевтического воздействия. Поступательными движениями по направлению венозного кровотока с помощью катка проф. В. И. Коченова (t° — 187 °С) криотерапевтическое воздействие осуществлялось в течение 5 минут, в количестве 10 сеансов.

После операции всем больным рекомендовалось комплексное медикаментозное лечение. Оно было направлено на улучшение периферического кровотока, коррекцию вегетативных нарушений с целью закрепления эффекта от симпатодеструкции без учета клинико-морфологической формы и степени тяжести заболевания. Первый курс восстановительного лечения направлен на оптимизацию функционального состояния венозного и артериального звеньев и включает: детралекс по 1 капсуле 2 раза в сутки; никошпан по 1 таблетке 3 раза (в течение двух недель). Второй курс (после снятия швов) назначается для коррекции вегетативных нарушений и проводится с назначением грандаксина по 0,05 г утром, спазгана по 1 таблетке днем, атаракса по ½ таблетки на ночь (в течение 2 недель).

Динамическое наблюдение за пациентами, перенесшими ПКСД, проводилось через неделю и далее через один, два, три, шесть и двенадцать месяцев. Через месяц больного осматривают повторно, при необходимости, по наличию жалоб пациента, производят оценку состояния микроциркуляторного русла и вегетатив- ного профиля, дают рекомендации локального тради- проявлений КРБС. Через полгода проводилась оценка ционного воздействия в зависимости от остаточных ближайших результатов, через год — отдаленных.

РЕЗУЛЬТАТЫ

После применения ПКСД лучевой артерии и локального криотерапевтического воздействия у всех больных основной группы интраоперационно отмечено усиление пульсации лучевой артерии, повышение кровоточивости операционной раны, изменение окраски кожных покровов с мраморно-бледного до розового. В первые трое суток после операции у 18 из 40 пациентов отмечено «потепление» ладоней, исчезновение парестезий и болей.

В ближайшем периоде у больных на 2–3 балла были оценены показатели реовазографии на 7-е сутки у 21 из 40 пациентов основной группы (n = 40), в группе сравнения (n = 30) показатели остались на том же уровне, что и до лечения. У всех пациентов основной группы функциональные пробы с нитроглицерином стали положительными, в то время как до операции они были отрицательны. К 30 суткам у 24 из 40 пациентов этой группы показатели были оценены на 2-3 балла, в группе сравнения они остались на том же уровне, что и до лечения. Даже к это -му периоду ни у одного пациента функциональные пробы с нитроглицерином не стали положительными. К третьему месяцу у всех пациентов основной группы показатели достигли стадии компенсации (2–3 балла), в то время как в группе сравнения этой стадии достигли 9 из 30 человек. Функциональные пробы с нитроглицерином стали положительными у этих же 9 пациентов.

В ближайшем периоде показатели (просветление фона, правильное расположение капилляров, равномерное движение эритроцитов) капилляроскопии были оценены на 2–3 балла с 7-х суток у 18 из 40 пациентов, с 30-х суток — у большинства больных основной группы, через три месяца достигнутые показатели остались стабильными. В группе сравнения, несмотря на проводимое комплексное лечение с использованием специальных медикаментозных средств, показатели капилляроскопии к 7-м суткам остались на том же уровне, что и до лечения. К концу месяца только у 20 % пациентов достигнута стадия компенсации, у основной части больных (около 70 %) — стадия субкомпенсации. К концу 3-го месяца стадии компенсации и субкомпенсации наблюдались у одинакового количества пациентов (46 % случаев).

При оценке вегетативного статуса, по данным КИГ, определена нормализация систем регуляции (ПАРС 0-4 балла) в основной группе с 7-х суток у 32 из 40 пациентов, а с 30-х суток у 34 из 40 больных. Эта оценка к концу третьего месяца была во всех наблюдениях. Функциональное напряжение системы регуляции (4–6 баллов) к 7-м суткам оставалось у 19 пациентов, к 30-м суткам — у 8.

В группе сравнения только к концу 3 месяца оценки ПАРС (0-4 балла) достигли 9 из 30 пациентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Использование ПКСД в комплексном лечении больных с КРБС позволяет добиться положительных результатов в 96 % наблюдений. При использовании традици онных методов лечения, в связи с сохраняющейся декомпенсацией периферического кровотока и вегетативного профиля, эффективность не превышает 50 % случаев.