Эффективность применения сидератов как приема фитомелиорации серых лесных почв Орловской области

Автор: Котова Е.О.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Трибуна аспирантов и молодых ученых

Статья в выпуске: 2 (83), 2020 года.

Бесплатный доступ

Перспективным приемом восстановления и улучшения земель сельскохозяйственного назначения является фитомелиорация. Цель исследований - изучение эффективности и агроэкологическая оценка использования сидеральных сельскохозяйственных культур как приема фиторемедиации в условиях серых лесных почв Центральной-черноземной зоны Орловской области. Исследования проведены в НОПЦ «Интеграция» Орловской области. Тип почвы: серая лесная почва. В схеме полевого опыта представлены следующие варианты: 1. Чистый пар + навоз 40 т/га (контроль); 2. Овёс + N60P60K60; 3. Овёс + N120P120K120; 4. Ячмень + N60P60K60; 5. Ячмень + N120P120K120; 6. Пшеница + N60P60K60; 7. Пшеница + N120P120K120; 8. Люпин + N60P60K60; 9. Люпин + N120P120K120. Рассмотрено влияние сидеральных сельскохозяйственных культур на изменение агрофизических свойств почвы (структурно-агрегатный состав почвы, плотность почвы, влажность почвы). В проведенных исследованиях наибольшая масса надземной части растений отмечена у люпина узколистного, которая в 2 раза превышала аналогичный показатель у других исследуемых культур, и составила в варианте люпин + N60P60K60 - 24,04 т/га, а в варианте люпин + N60P60K60 - 27,16 т/га. Исследования влияния сидератов на агрофизические свойства почвы показали, что формирование большей вегетативной массы растений в вариантах с высокими дозами удобрений обеспечило: максимальное снижение объемной массы почвы, значительное улучшение гранулометрического состава почвы, увеличение коэффициента структурности. Высокий коэффициент структурности в сравнении с контролем наблюдается в вариантах: люпин + N60P60K60 и люпин + N120P120K120, а наименьший в варианте: овес + N60P60K60. Наибольшее содержание агрономически ценных агрегатов фракции 0,25-10 мм также отмечено в варианте люпин + N120P120K120 - 74,5%, что на 2,7% выше по сравнению с контролем. Таким образом, эффективность сидерации, как приема фитомелиорации во многом зависит от заделанной в почву зеленой массы растений.

Сельскохозяйственное производство, плодородие, органическое удобрение, сидераты, фитомелиорация

Короткий адрес: https://sciup.org/147230708

IDR: 147230708 | УДК: 631.445.25:631.874 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2020.2.157

Текст научной статьи Эффективность применения сидератов как приема фитомелиорации серых лесных почв Орловской области

Введение. Сегодня в сельскохозяйственном производстве, учитывая его направление на биологизацию, необходимо рассматривать инновационные решения, которые обеспечат обязательное повышение почвенного плодородия, повышение качества растениеводческой продукции, экономической эффективности сельскохозяйственного производства и улучшение здоровья, уровня жизни населения и продовольственной безопасности Орловской области и страны. С целью повышения плодородия почв, урожайности сельскохозяйственных культур и качества получаемой продукции в настоящее время разрабатываются нетрадиционные приемы. К таким перспективными приемам восстановления и улучшения земель сельскохозяйственного назначения можно отнести фитомелиорацию.

Термин «фитомелиорация» образован греческой приставкой «phyto» (растение) и латинским суффиксом: «melioratio» (улучшение), т.е. прием по восстановлению почвы при помощи растений, и здесь большое внимание уделяется зеленым удобрениям – сидератам.

Термин «сидерация» (от латинского слова «siderus», что подчеркивает роль солнечного света в производстве зеленой массы удобрения) был предложен впервые в XIX веке французским ученым Ж. Вилем. Сидераты – растения, частично или полностью используемые в качестве зеленого удобрения. Мощная корневая система сидератов, пронизывая глубокие горизонты почвы, создает так называемый биологический дренаж, улучшает агрофизические и биологические свойства почвы, чего не могут сделать другие органические удобрения. Сидераты являются неисчерпаемым, постоянно возобновляемым источником органического вещества и элементов минерального питания [1].

Основные научные предпосылки применения зеленого удобрения состоят в следующем. Зеленое удобрение – важнейший источник гумуса и азота в почве. При запашке высоких урожаев зеленой массы сидератов 35-40 т/га в почву попадает 150-200 кг азота, что равноценно 30-40 т навоза [2-4].

Как отмечает Лобков В.Т., существенное пополнение запасов органического вещества в почве можно обеспечить за счет применения сидерации, которая является одним из агроприемов, обеспечивающих всестороннее влияние на агросистему. Эффективность зеленого удобрения должна измеряться не только влиянием поступающей в почву органической массы на физико-химические и биологические свойства почвы. Благодаря зеленым удобрениям достигается оздоровление севооборотов, снижение численности вредных микроорганизмов [5].

Сидерация является многофакторным агротехническим приемом земледелия, оказывающим комплексное положительное влияние на почву, продуктивность и качество возделываемых культур, а также на окружающую среду. Актуальная задача – подбор перспективных сидеральных культур для повышения плодородия почв, а также урожайности и качества сельскохозяйственных культур [6-8].

В этой связи сидеральным сельскохозяйственным культурам должно быть уделено значительно большее внимание как средству повышения плодородия почвы. Необходимо устанавливать возможности их применения в фитомелиорации земель сельскохозяйственного назначения, проводить оценку агроэкологической и экономической эффективности, уделять внимание особенностям и совершенствованию технологий их использования.

При проведении тех или иных мероприятий, нацеленных на поддержание или восстановление плодородия земель сельскохозяйственного назначения, необходимо, в первую очередь, учитывать, как зональные особенности земледелия, так и потенциальные возможности субстрата и адаптационные свойства растений, рекомендуемых в качестве фитомелиорантов или фиторемедиантов [9].

Цель исследований – изучение эффективности и агроэкологическая оценка использования сидеральных сельскохозяйственных культур как приема фиторемедиации в условиях серых лесных почв Центральной-черноземной зоны Орловской области.

Условия, материалы и методы. Исследования проводились на земельном участке опытного поля научно-образовательного производственного центра «Интеграция» ФГБОУ ВО Орловский ГАУ на территории Лавровского сельского поселения Орловского района Орловской области. Тип почвы: серая лесная почва.

Исследовались возможности применения при фитомелиорации почв в качестве сидератов следующих сельскохозяйственных культур: яровая пшеница (сорт «Дарья»), овёс (сорт «Скакун»), яровой ячмень (сорт «Атаман»), люпин узколистый (сорт «Кристалл»).

В схеме полевого опыта представлены следующие варианты: 1. Чистый пар + навоз 40 т/га (контроль); 2. Овёс + N 60 P 60 K 60 ; 3. Овёс + N 120 P 120 K 120 ; 4. Ячмень + N 60 P 60 K 60 ; 5. Ячмень + N 120 P 120 K 120 ; 6. Пшеница + N 60 P 60 K 60 ; 7. Пшеница + N 120 P 120 K 120 ; 8. Люпин + N 60 P 60 K 60 ; 9. Люпин + N 120 P 120 K 120.

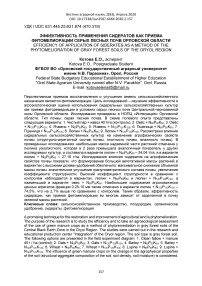

Результаты и обсуждение. Рассмотрено влияние исследуемых сидеральных сельскохозяйственных культур и доз вносимых минеральных удобрений на изменение агрофизических свойств почвы (структурно-агрегатный состав почвы, плотность почвы, влажность почвы). Данные, полученные нами на серых лесных почвах Центральной-черноземной зоны Орловской области, представлены на рисунке 1.

В проведенных исследованиях наибольшая масса надземной части растений отмечена у люпина узколистного, которая в 2 раза превышала аналогичный показатель у других исследуемых культур, и составила в варианте люпин + N60P60K60 – 24,04 т/га, а в варианте люпин + N60P60K60 – 27,16 т/га. Наименьшее количество массы надземной части растений сформировано на посевах яровой пшеницы – 10,81-11,24 т/га и ярового ячменя – 11,27-12,21 т/га, а у овса она составила 12,59-13,97 т/га. Большему формированию вегетативной массы растений способствовало применение минеральных удобрений.

Рисунок 1 – Урожайность надземной зеленой массы исследуемых сидеральных сельскохозяйственных культур (средние данные 2016-2018 гг.)

Гранулометрический состав почв – фундаментальное, базовое свойство почвы, во многом определяющее другие ее свойства и характеристики. Следует отметить, что гранулометрический состав – один из основных факторов почвенного плодородия. Данные по структурно-агрегатному составу почвы представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Структурно-агрегатный состав почвы, %

|

Вариант |

Размер фракций, мм |

Коэффициент структурности (К) |

||

|

<0,25 мм |

10-25 мм |

>10 мм |

||

|

Чистый пар + навоз (контроль) |

17,8 |

71,8 |

10,4 |

2,55 |

|

Овёс + N 60 P 60 K 60 |

17,7 |

72,3 |

10,0 |

2,6 |

|

Овёс + N 120 P 120 K 120 |

17,0 |

72,5 |

10,5 |

2,63 |

|

Ячмень + N 60 P 60 K 60 |

17,3 |

73,3 |

9,4 |

2,74 |

|

Ячмень + N 120 P 120 K 120 |

17,3 |

73,5 |

9,2 |

2,77 |

|

Пшеница + N 60 P 60 K 60 |

17,9 |

72,8 |

9,3 |

2,67 |

|

Пшеница + N 120 P 120 K 120 |

18,3 |

73,0 |

8,7 |

2,7 |

|

Люпин + N 60 P 60 K 60 |

18,6 |

73,4 |

8,0 |

2,75 |

|

Люпин + N 120 P 120 K 120 |

17,2 |

74,5 |

8,3 |

2,9 |

Исследования показали, что при запашке сидеральных сельскохозяйственных культур содержание агрономически ценных агрегатов фракции 0,25-10 мм повысилось в сравнении с контролем на 0,5-2,7% во всех вариантах. Таким образом, происходит оструктуривание почвы во всем пахотном слое. Наибольшее содержание агрономически ценных агрегатов фракции 0,2510 мм отмечено в варианте: люпин + N 120 P 120 K 120 – 74,5%, что на 2,7% выше по сравнению с контролем. Следовательно, при запашке зеленой массы растений происходит и обогащение почвы свежим органическим веществом (при разложении пожнивно-корневой массы растений), а растения, в свою очередь, также оказывают воздействие на формирование агрегатов почвы путем расклинивания ее корнями.

Для характеристики структурного состава почвы введен коэффициент структурности (К). Высокий коэффициент структурности в сравнении с контролем (чистым паром) наблюдается в вариантах: люпин + N 60 P 60 K 60 и люпин + N 120 P 120 K 120 , а наименьший в варианте: овес + N 60 P 60 K 60.

Одним из важных агрофизических показателей почвы является её плотность (объемный вес), с которой непосредственно связаны водный, воздушный и тепловой режимы почвы, развитие микробиологических процессов [10].

Многими исследователями в результате проведения опытов в различных почвенных и климатических условиях доказано положительное влияние сидератов на плотность почвы [11-15]. Отмечено, что применение сидеративных сельскохозяйственных культур способствует снижению процессов эрозии почвы [16]. В таблице 2 представлены результаты изучения плотности почвы в зависимости от вида сидеральных культур и доз минеральных удобрений.

Таблица 2 – Плотность почвы в зависимости от вида сидеральных культур и доз минеральных удобрений (средние данные 2016-2018 гг.)

|

Вариант |

Плотность почвы, г/см3 |

||||

|

май |

июнь |

июль |

август |

сентябрь |

|

|

Чистый пар +навоз (контроль) |

1,39 |

1,37 |

1,37 |

1,36 |

1,34 |

|

Овёс + N 60 P 60 K 60 |

1,28 |

1,32 |

1,11 |

1,13 |

1,21 |

|

Овёс + N 120 P 120 K 120 |

1,28 |

1,33 |

1,09 |

1,10 |

1,19 |

|

Ячмень + N 60 P 60 K 60 |

1,28 |

1,33 |

1,13 |

1,15 |

1,24 |

|

Ячмень + N 120 P 120 K 120 |

1,27 |

1,32 |

1,11 |

1,13 |

1,21 |

|

Пшеница + N 60 P 60 K 60 |

1,28 |

1,31 |

1,15 |

1,18 |

1,26 |

|

Пшеница + N 120 P 120 K 120 |

1,28 |

1,32 |

1,14 |

1,17 |

1,25 |

|

Люпин + N 60 P 60 K 60 |

1,27 |

1,30 |

1,09 |

1,11 |

1,17 |

|

Люпин + N 120 P 120 K 120 |

1,27 |

1,30 |

1,05 |

1,08 |

1,15 |

Заделка зеленой массы растений способствовала снижению объемной массы почвы. Так, если в весенний период после посева культурных растений плотность почвы во всех вариантах на участке была в пределах 1,26-1,28 г/см3, после заделки вегетативно массы в июле плотность почвы заметно уменьшилась. При этом существенное влияние на этот показатель оказали испытуемые культуры. В варианте заделки зеленной массы овса объемная масса составила 1,11-1,09 г/см3, в варианте заделки зеленной массы ячменя объемная масса составила 1,13-1,11 г/см3, в варианте заделки зеленной массы пшеницы объемная масса составила 1,15-1,14 г/см3. Наиболее существенное снижение плотности почвы отмечено в варианте с заделкой зеленой массы люпина – 1,09-1,05 г/см3.

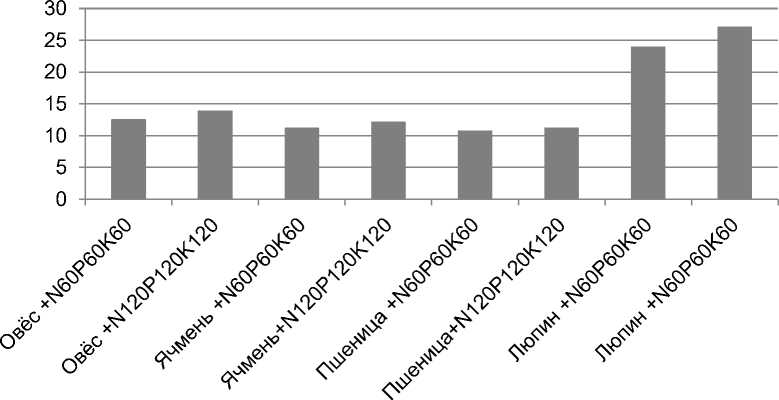

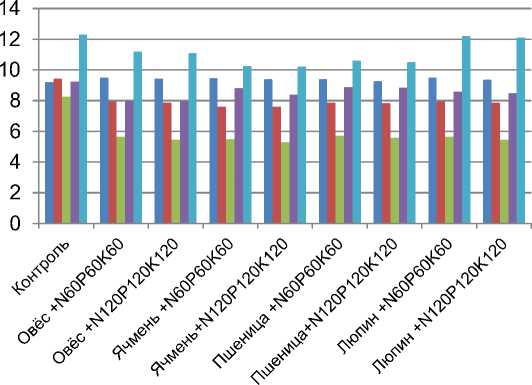

Качество и продуктивность почв во многом зависят от их водных свойств и водного режима. Запасы влаги в почве перед посевом сельскохозяйственных культур зависят от условий влагонакопления. В поставленном опыте проведены наблюдения в разных расчетных слоях почвы 0-20 см и 0-40 см, результаты которых и представлены на рисунках 2 и 3.

В период вегетации сидеральных сельскохозяйственных культур наблюдалось снижение влажности почвы, так как идет расход влаги на ростовые процессы, а в контрольном варианте наблюдалось повышение влажности почвы по месяцам с мая по сентябрь – от 9,22 до 12,30% (слой 0-20 см). Из полученных данных установлено, что слой почвы 0-20 см более увлажнен в сравнении с слоем почвы 0-40 см.

Установлено, что в пахотном слое в условиях серых лесных почв Центральной-черноземной зоны Орловской области влажность почвы после запашки сидеральных сельскохозяйственных культур практически выравнивается с контролем (чистый пар+ навоз 40 т/га), особенно в вариантах люпин + N 60 P 60 K 60 и люпин + N 120 P 120 K 120 .

Влажность (весовая) в слое почвы 0-20 см, % май

Влажность (весовая) в слое почвы 0-20 см, % июнь

Влажность (весовая) в слое почвы 0-20 см, % июль

Влажность (весовая) в слое почвы 0-20 см, % август

Влажность (весовая) в слое почвы 0-20 см, % сентябрь

Рисунок 2 – Влажность почвы по вариантам опыта в слое почвы 0-20 см (средние данные 2016-2018 гг.), %

Влажность (весовая) в слое почвы 0-40 см, % май

Влажность (весовая) в слое почвы 0-40 см, % июнь

Влажность (весовая) в слое почвы 0-40 см, % июль

Влажность (весовая) в слое почвы 0-40 см, % август

Влажность (весовая) в слое почвы 0-40 см, % сентябрь

Рисунок 3 – Влажность почвы по вариантам опыта в слое почвы 0-40 см (средние данные 2016-2018 гг.), %

Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что эффективность применения сидеральных сельскохозяйственных культур зависит от количества заделанной в почву зеленой массы растений. Наиболее предпочтительно применение люпина узколистого (сорт «Кристалл»), у него в нашем опыте отмечена наибольшая масса, которая почти в 1,9-2,4 раза превышала травостой остальных применяемых культур: яровой пшеницы (сорт «Дарья»), овса (сорт «Скакун») и ярового ячменя (сорт «Атаман»).

Исследования влияния сидератов на агрофизические свойства почвы показали, что формирование большей вегетативной массы растений в вариантах с высокими дозами удобрений обеспечило: максимальное снижение объемной массы почвы, значительное улучшение гранулометрического состава почвы, увеличение коэффициента структурности. Высокий коэффициент структурности в сравнении с контролем наблюдается в вариантах: люпин + N 60 P 60 K 60 и люпин + N 120 P 120 K 120 , а наименьший – в варианте овес + N 60 P 60 K 60.

В ходе проведенных исследований установлено, что в период вегетации сидеральных сельскохозяйственных культур может наблюдаться снижение влажности почвы, однако влажность почвы после запашки сидеральных сельскохозяйственных культур практически выравнивается с контролем. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность сидерации, как приема фитомелиорации, во многом зависит от заделанной в почву зеленой массы растений.

Полученные результаты исследований позволят сельхозтоваропроизводителям руководствоваться возможностями использования доступных сидеральных сельскохозяйственных культур в качестве способа повышения почвенного плодородия и улучшения качества почвы в условиях недостатка органических удобрений на серой лесной почве на территории Центральной-черноземной зоны Орловской области.

Благодарности. Автор выражает признательность и благодарность научному руководителю: доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующему кафедрой агроэкологии и охраны окружающей среды ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Гурину Александру Григорьевичу.

Список литературы Эффективность применения сидератов как приема фитомелиорации серых лесных почв Орловской области

- Новиков А.И., Лопачев Н.А., Панова А.Н. Роль сидератов в воспроизводстве плодородия почв Верхневолжья // Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2011. № 4 (31). С. 10-11.

- Галеева Л.П. Динамика обменного калия и баланс элементов питания в выщелоченных черноземах при сидерации // Инновации и продовольственная безопасность. 2019. № 2 (24). С. 138-144.

- Минеев В.Г. Агрохимия. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МГУ, 2004. 720 с.

- Управление плодородием почв: агроэкосистемный подход / Б.М. Миркин [и др.] // Почвоведение. 2002. № 2. С. 228-234.

- Лобков В.Т., Абакумов Н.И., Кружков А.Н. Экономическая и биоэнергетическая оценка факторов биологизации в звене севооборота // Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2009. № 4 (19). С. 10-14.