Эффективность применения сигетина, селен-актива и лазерного излучения при климактерическом синдроме

Автор: Кордыс И.В., Пешев Л.П., Козлов С.А.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Фармакологическая коррекция соматической патологии

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718719

IDR: 14718719

Текст статьи Эффективность применения сигетина, селен-актива и лазерного излучения при климактерическом синдроме

Климактерический синдром (КС), по данным разных авторов, встречается у 40 — 60 % женщин [2; 6L В Республике Мордовия он наблюдается у 49 % женщин переходного возраста (1]. Терапия перименопаузальной патологии включает негормональные методы и использование препаратов половых гормонов. Немедикаментозные методы лечения (фототерапия, ЛФК, гидротерапия, психотерапия) не всегда обеспечивают желаемый эффект. В настоящее время широко обсуждается применения заместителей гормональной терапии (ЗГТ) при КС [4; 7; 9]. Но не всегда имеется возможность включать этот вид лечения из-за противопоказаний, необходимого спектра обследования больной, дороговизны препаратов. В то же время риск возникновения некоторых осложнений и побочных действий гормональных препаратов на организм является существенным основанием для поиска других вариантов терапии.

Изучение патофизиологии, клиники и терапии КС имеет важное медицинское и социальное значение, что объясняется прогрессирующим увеличением средней продолжительности жизни женщин, а также их возросшей социальной активностью. Целая гамма климактерических расстройств доказывает, что только комплексное обследование больных и анализ показателей состояния главных звеньев заинтересованных систем позволит разработать оптимальную программу их профилактики и лечения.

Целью работы ставилось изучение влияния применения селен-актива, сигетина и лазеро-рефлексотерапии у женщин с климактерическим синдромом.

Под нашим наблюдением с 2002 по 2005 г. в женской консультации № 5 Саранска находилось 189 женщин в возрасте 43 — 60 лет, страдавших КС легкой и средней степени тя жести. Для анализа степени тяжести использовался метод расчета менопаузального индекса [2], который позволяет иметь полную характеристику КС с выделением нейровегетатив-ных, обменно-эндокринных и психоэмоциональных нарушений. Из основных симптомов КС отмечались: приливы жара (96,8 %), потливость (95,2 %), нервозность (76,2 %), нарушение памяти (77,8 %), головные боли (60,3 %), депрессия (59,3 %), повышенная утомляемость (63,5 %), приступы сердцебиения (38,1 %), колебания артериального давления (51,9 %), нарушение сна (56 %).

Основная группа пациенток (189 женщин) была разделена на 5 подгрупп:

I подгруппа (38 человек) получала традиционное лечение (беллатаминал no 1 таблетке 2 раза в день; витамины BI, Вб внутримышечно по 1,0 через день; грандаксин по 1 таблетке 2 раза в день),

II подгруппа (36 женщин) наряду с традиционной терапией получала сигетин по 100 мг 1 раз в день утром в течение 30 дней.

III подгруппа (37 женщин) на фоне базисной терапии получала селен-актив по 250 мг 2 раза в день в течение 30 дней.

IV подгруппа (40 пациенток) вместе с традиционным лечением проходила курс лазеро-рефлексотерапии (ЛРТ) лазерной установкой «Улан-БЛ-20» с длиной волны 0,638 мкм, импульсной мощностью 5 Вт и частотой излучения 4 Гц (12 сеансов).

V подгруппа (38 женщин) на фоне базисной терапии применяла сигетин, селен-актив и ЛРТ в вышеназванных дозах.

В группу сравнения вошли 32 женщины в возрасте от 43 до 60 лет с физиологически протекающим климактерием.

Поиск необходимых биологически активных точек для лечебного воздействия лазер

ным лучом осуществляли с использованием томографических схем, имеющихся в руководствах по иглорефлексотерапии [5J. Алгоритм дополнительного обследования включал оценку эффектов влияния лекарственных препаратов и ЛРТ на организм больных женщин до лечения, на 15-е сутки и спустя 30 суток от начала терапии.

Для оценки гормонального профиля определяли концентрацию фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинезирующего гормонов (ЛГ) иммуноферметным методом (тесты фирмы «Ф. Хоффман-Ла Рош»), исследовали цитологический состав мазка из влагалища с подсчетом кариопикнотического индекса. Интенсивность реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по содержанию вторичного продукта ПОЛ — малонового диальдегида (МДА) в плазме крови и эритроцитах; об антиоксидантной активности судили по уровню каталазы в плазме крови.

Комплексное исследование сердечно-сосудистой системы включало запись ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) на аппарате ИМ-21 «Икар» фирмы «Медиком». ЭХО-кардиоскопия проводилась на аппарате «Эколайн 20-А». Для оценки гемодинамики в сосудах матки и яичниках применяли метод допплерографии на аппарате «Aloka SSD 14ОО» т^знсвэгинэльным датчиком.

Статистическая обработка производилась с помощью компьютерной программы МЕД-СТАТ (автор В. Л. Акимов).

Нарушение некоторых показателей гомеостаза при климактерическом синдроме. Допплерометрические исследования выявили повышение индекса резистентности (ИР) и пульсационного индекса (ПИ) в маточных артериях у женщин с КС средней степени тяжести соответственно на 26 и 50 % относительно показателей «здоровых» женщин, в яичниковых артериях — на 32 н 75 % (р < 0,05). Данные изменения свидетельствовали о гемодинамических нарушениях в матке и яичниках и были обусловлены, видимо, высоким уровнем в крови гонадотропинов, которые влияют на синтез сосудосуживающего агента простагландина F, и понижения содержанием эстрадиола. При КС легкой степени тяжести кровоток в матке и яичниках достоверно не изменялся.

Исследования метаболических процессов обнаружило существенный прирост интенсив- ности ПОЛ у больных КС в зависимости от его степени тяжести В пременопаузе у женщин с КС средней степени тяжести концентрация МДА плазмы была на 27 % больше, чем у пациенток с легким течением заболевания, в постменопаузе — на 24 % (р < 0,01), Содержание МДА в эритроцитах в пременопаузе у женщин с КС средней степени тяжести была на 10,1 % выше, чем у больных с легкой степенью тяжести синдрома, а в постменопаузе — на 18,1 %. В постменопаузе содержание МДА плазмы и эритроцитов превышало показатели у пациенток пременопаузального возраста соответственно на 16,1 % и 16,7 % (р < 0,001). В то же время активность каталазы была минимальной у женщин с легким течением заболевания, а в постменопаузе уровень фермента вновь увеличивался и был больше в группе женщин с легким течением заболевания.

Ранее было доказано, что реакция нейроэндокринной системы при КС отличается: от таковой при физиологическом климактерии [6]. При физиологическом климактерии в пре- и , постменопаузе индекс ЛГ/ФСГ равнялся соответственно 0,5 ± 0,02 и 0,6 ± 0,04, при выраженном дефиците эстрогенов у больных КС он снижался в 2,5 и 3,0 раза. В группе женщин с КС уровень ФСГ в пре- и постменопау-зв превосходил показатели в группе сравнения соответственно в 3,9 и 2,3 раза. Биологическая роль возрастания содержания гонадотропинов при КС полностью не выявлена. Согласно полученным данным, повышение их уровня можно рассматривать как компенсаторную реакцию на уменьшение чувствительности к ним периферических эстрогеновых рецепторов. Не исключена возможность снижения их биологической активности с возрастом, что обусловлено диссоциацией молекул ФСГ и ЛГ, при которой эти гормоны теряют влияние на гонады [6; 10).

У пациенток, страдающих КС, чаще наблюдалась патология со стороны сердечно-сосудистой системы по сравнению с женщинами с нормальным течением перименопаузального периода, Она выражалась в артериальной гипертензией и климактерической миокардиодистрофии.

Проведенные клинико-физиологические исследования указывают на сложный и многообразный патогенез КС, возникновение которого связано с нарушениями адаптационных механизмов и метаболического равновесия в периоде возрастной перестройки нейроэндокринной системы на фоне прогрессирующего угасания функции яичников.

Полученные результаты послужили основанием для разработки схем лечения больных КС с учетом ведущих патогенетических механизмов его развития. Для коррекции метаболических нарушений базисная терапия была дополнена селен-активом, который представляет собой выраженный синергист витаминов антиоксидантной группы. Спектр клинических эффектов селена широк и разнообразен, что позволяет использовать содержащие его препараты в комплексном лечении ряда заболеваний [8]. Для купирования клинической симптоматики КС и коррекции гормонального дисбаланса был применен сигетин — аналог женского полового гормона синестрола [4], а для нормализации функции нейроэндокринной системы и периферического кровотока — лазерная рефлексотерапия [5].

Уже после 15 дней комплексного лечения отмечался выраженный клинический эффект у 36 (94,7 %) женщин. После 30 суток терапии у всех пациенток зафиксирован положительный эффект. Через 15 суток от начала сочетанной терапии «приливы жара» прекратились у 36 (94,7 %) больных, а у остальных 2 (с КС средней степени тяжести) резко уменьшилось их количество, и они стали менее интенсивными. Аналогичная картина складывалась в отношении остальных нейровегетатив- ных проявлений. Так, потливость исчезла у 34 (89,57 %) больных, сон нормализовался у 18 женщин (85,7 %) из 21. В 89,3 % случаев пациентки указывали на исчезновение нервозности, депрессии. Головные боли прекратились у 17 женщин (70,8 %) После 15-дневного курса лечения устранялись кардиалгии, нарушения сердечного ритма, происходила нормализация уровня АД и усиливалась толерантность к физической нагрузке.

Влияние сочетанной терапии на сердечнососудистую систему прослеживалось и по изменению основных показателей ЭКГ. После лечения положительная динамика ЭКГ зарегистрирована у 87,3 % женщин с признаками гипоксических изменений в сердечной мышце и у всех 6 больных с изменениями, характерными для климактерической миокардиодистрофии. При суточном мониторировании ЭКГ уже к 15-м суткам лечения нарушений реполяризации миокарда у обследуемых не было выявлено ни в одном случае, к 30-м суткам нормализовался сердечный ритм.

Уровень холестерина в этой группе снизился с 5,90 ± 0,14 до 4,7 ± 0,11 ммоль/л т е. в 1,3 раза (р < 0,001).

Модифицированный менопаузальный индекс после 30 дней сочетанной терапии уменьшился с 35,38 ± 2,10 до 12,70 ± ± 1,50 баллов, или на 64,1 % (р < 0.05).

При анализе данных, полученных в результате оценки показателей свободнорадикального окисления после 30 суток лечения, отмечалось существенное повышение антиоксидант-

Таблица /

Динамика малонового диальдегида и активности каталазы на фоне сочетанной терапии у женщин с климактерическим синдромом, М ± т

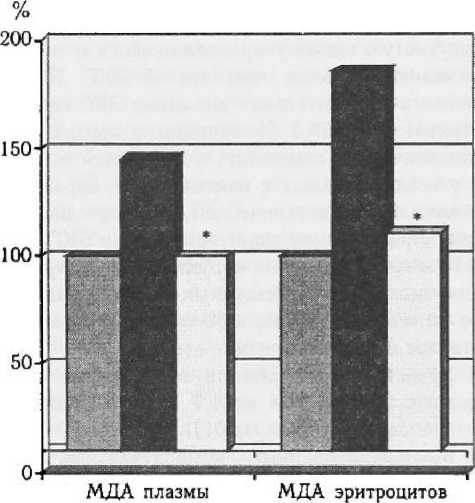

р, — достоверность показателя по отношению к соответствующему значению до лечения ных свойств организма, в частности уровня каталазы (на 42,8 % ло отношению к исходному значению) (табл. 1). К 30-м суткам сочетанной терапии содержание МДА плазмы и эритроцитов снизилось соответственно на 31,1 и 40,2 % по сравнению с исходными величинами, что аналогично нормальным показателям МДА у «здоровых» женщин (рис. 1).

И «Здоровые» женщины

| До лечения

| | После лечения

Рисунок /

Динамика малонового диальдегида у больных с климактерическим синдромом на фоне сочетанной терапии

* — достоверность показателя по отношению к соответствующему значению до лечения

Уровень каталазы возрос до 4,97 ± ± 0,19 мкКат/л и превысил значение, полученное нами в группе контроля, на 7,3 %.

Более выраженный, чем в других группах, результат был получен при анализе допплерометрических показателей скоростей кровотока (табл. 2). Индекс резистентности в маточных артериях уменьшился на 20,2 %, ПИ — на 23,1 %, в яичниковых артериях — соотве-ственно на 29,6 и 26,3 % (р, < 0,001). Анализ допплерограмм в маточных артериях после лечения свидетельствовал, что кровоток маточной артерии характеризуется двухфазной кривой без нулевых и отрицательных значений диастолического компонента, со значительно большей амплитудой как систолического, так и диастолического компонента в сравнении с показателями яичниковых артерий.

Изменения маточного кровотока находились в обратной зависимости от содержания ЛГ и ФСГ в общем кровотоке (табл. 3). К концу 30-дневной терапии отмечалось достоверное снижение уровня ФСГ в 2,4 раза, ЛГ — в 1,3 раза (р; < 0,001) относительно исходных значений. На фоне изменения содержания ФСГ и ЛГ коэффициент ЛГ/ ФСГ повысился до 0,40 ± 0,01 (р; < 0,001).

К концу курса лечения кариопикнотический индекс увеличился в среднем в 1,9 раза — с 16,7 ± 1,02 до 32,4 ± 1,38 %, что косвенно свидетельствует о повышении эстрогенового фона организма.

Таким образом, сочетанное применение си-гетина, селен-актива и лазерной рефлексотерапии оказывает положительное корригирующее влияние на изученные параметры гомеостаза больных климактерическим синдромом и эффективно купирует патологические симптомы КС, снижая модифицированный менопаузальный индекс до 12,7 ± 1,5 баллов (или в 2,8 раза).

Сравнительная эффективность различных методов лечения климактерического синдрома. При анализе эффективности лечения климактерического синдрома в 5 исследуемых подгруппах выявлено максимальное положительное влияние сочетанной терапии на изучаемые параметры гомеостаза.

В первой подгруппе на фоне традиционной терапии существенных положительных изменений исследуемых показателей выявлено не было. Во второй подгруппе установлено, что по отношению к группе сравнения сигетин достоверно снижал МДА плазмы на 12,3 % по сравнению с исходным уровнем (р < 0,001). На остальные показатели свободнорадикального окисления он не оказывал существенного воздействия. В третьей подгруппе применение селен-актива эффективно тормозило интенсивность процессов ПОЛ, что проявлялось в уменьшении концентрации МДА в эритроцитах на 38,3 % по отношению к начальному значению,

Таблица 2

Влияние сочетанной терапии на показатели регионарной гемодинамики у жени^ин с климактерическим синдромом, М ± т

|

Показатель |

Группа «здоровых* женщин (л = 32) |

Больные КС (п = 38) |

||

|

До лечения |

15-е сутки терапии |

ЗО-е сутки терапии |

||

|

Маточные артерии: ИР |

0,88 ± 0,04 |

0,99 ± 0,09 (р < 0,05) |

0,83 ± 0,08 (р > 0,05, р, < 0,00!) |

0,79 ±0,13 (р > 0,05, р, < 0,001) |

|

ПИ |

1,95 ± 0,07 |

2,34 ± 0,12 (р < 0,01) |

1,97 ± 0,06 (р > 0.05, Р, < 0.001) |

1,80 ± 0,09 (р > 0,05. р, < 0,001) |

|

Яичниковые артерии: ИР |

0,54 ± 0.09 |

0,71 ± 0,04 (р > 0,05) |

0,54 ± 0,02 (р > 0,05, Р, < 0,001) |

0,50 ± 0,03 (р > 0,05, р, < 0,001) |

|

ПИ |

3,16 ± 0,22 |

3,99 ± 0,14 (р < 0,01) |

3,17 ± 0,11 (р > 0.05, р, < 0,001) |

2,94 ± 0,07 (р > 0,05, р, < 0.001) |

Таблица 3

Влияние сочетанной терапии на содержание гонадотропных гормонов гипофиза в крови больных климактерическим синдромом, М ± т

В четвертой подгруппе ЛРТ оказывала заметное влияние на содержание каталазы: уровень фермента поднялся на 11,9 % по сравнению с показателем, полученным до лечения. К 30-м суткам комбинированной терапии содержание МДА плазмы и эритроцитов в этой группе снизилось соответственно на 16,2 и 11,8 % по отношению к исходным величинам (р < 0,05).

Комплексное применение сигетина, селен-актива и ЛРТ в сочетании с традиционными методами лечения оказалось наиболее эффек тивным для коррекции процессов липолерок-сидацин (см. табл. 4). К концу 30-дневного курса сочетанной терапии содержание МДА плазмы и эритроцитов уменьшилось на 31,1 и 40,2 % в сравнении с начальными показателями, что соответствовало нормальным параметрам у «здоровых» женщин. Уровень каталазы превысил таковой в группе сравнения на 7,3 %.

При исследовании влияния базисной терапии, дополненной сигетином, на параметры кровотока в артериях матки и яичников (вторая подгруппа) выявлено понижение ИР и ПИ соответственно на 16,3 и 18,8 % в маточных артериях, на 13,4 и 16,5 % — в яичниковых (по отношению к исходным величинам,

Таблица 4

Влияние различных методов лечения на динамику МДА и каталазы при климактерическом синдроме (М ± т, ЗО-е сутки терапии)

* <а!тггм. ■ T>-r*#xTijrv*w*#T.T7 *» тч ттал тгатпга^и ew а^ълт*- ■* пжм ww_*_ Шк,1р1л i\^4UViVH« V nw.'l'vrtj СИНХА UVUJ^OA AW товерно не изменялись. При изучении воздействия ЛРТ на периферическое кровобращение в четвертой подгруппе отмечалось снижение ИР, ПИ в маточных и яичниковых артериях. Индекс резистентности после 7 сеансов ЛРТ (на 15-е сутки) в первых снизился на 17,2 %, ПИ — на 19,4 %, а в яичниковых — соответственно на 21,7 и 22,9 %.

При анализе содержания ФСГ и ЛГ в крови обследуемых женщин до и после 30-дневного курса лечения в различных группах были получены результаты, представленные в табл. 5. В первой и третьей подгруппах достоверных изменений изучаемых величин выявлено не было. На фоне применения сигетина во второй подгруппе зафиксировано уменьшение уровня ФСГ (к концу 30-дневной терапии) в 1,8 раза, что способствовало повышению коэффициента ЛГ/ФСГ до 0,3 ± 0,03 (р < 0,01). При ЛРТ концентрация ФСГ снизилась в 1,3 раза. Однако наиболее благоприятное воздействие на количество и соотноше ние ЛГ и ФСГ оказывала сочетанная терапия. При применении сигетина, селен-актива и ЛРТ в комплексе с базисным лечением происходило падение ФСГ в 2,4 раза, ЛГ — в 1,3 раза \р < 0,001) с одновременным повышением коэффициента ЛГ/ФСГ до 0,40 ± 0,06, т. е. в 2 раза (р < 0,001).

Сочетанная терапия положительно влияла на состояние сердечно-сосудистой системы у женщин в климактерии. После 15-дяевного курса у пациенток исчезли кардиалгии, перестали беспокоить нарушения ритма сердца. Положительная динамика была подтверждена физикальными и инструментальными методами.

Таким образом, КС сопровождается активацией процессов липидной пероксидации на фоне ослабление антиоксидантной защиты организма. Существенный дасбаланс в системе ПОЛ — ДОС, определяющей устойчивость к стрессу, свидетельствует о срыве компенсаторных возможностей и переходе функциональных менопаузальных расстройств в конкретное заболевание. Указанные изменения на мембранном уровне способствуют более выраженным нейро-вегетативным и обменным нарушениям в организме больных КС. При данной патологии изменяется регионарная гемодинамика в матке и

Таблица 5

Влияние различных методов лечения на содержание гонадотропных гормонов гипофиза в крови больных климактерическим синдромом (М ± т, 30-е сутки терапии)

Традиционное лечение оказывает кратковременное действие, не устраняя патогенетические механизмы развития КС Сочетанная терапия положительно отражалась на всех изучаемых параметрах гомеостаза организма больных климактерическим синдромом, изменяя их в лучшую сторону, нивелируя отклонения. Проведенные клинико-функциональные и лабораторные исследования показали эффек тивность сочетанного применения сигетина, селен-актива и ЛРТ как патогенетического метода лечения климактерического синдрома у женщин и его преимущество, заключающееся в быстром купировании клинических проявлений патологического климакса, отсутствии побочных эффектов при хорошей переносимости. Успешность сочетанного использования указанных методов лечения позволяет рекомендовать их для более широкого клинического внедрения в гинекологической практике.

Список литературы Эффективность применения сигетина, селен-актива и лазерного излучения при климактерическом синдроме

- Абрамова С. В. Современные проблемы перименопаузальной патологии/С. В. Абрамова, Е. С. Пятыркина. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. 172 с.

- Вихляева Е. М. Постменопаузальный синдром и стратегия заместительной терапии/Е. М. Вихляева//Акушерство и гинекология. 1997. № 5. С. 51 -56.

- Забелина В. Д. Климактерий, как с ним жить?/В. Д. Забелина//Consilium medicum. 2003. Т. 3. № 7. С. 4 -6.

- Зайдиева Я. 3. Функция эндометрия в перименопаузе. Заместительная гормональная терапия/Я. 3. Зайдиева//Акушерство и гинекология. 2001. № 3. С. 8 -11.

- Пешев Л. П. Квантовая терапия в акушерско-гинекологической практике/Л. П. Пешев, А. Р. Евстигнеев. Саранск; Калуга, 2002. 156 с.

- Сметник В. П. Некоторые аспекты перименопаузы/В. П. Сметник//Климактерий и постменопауза. 1997. № 3. С. 5 -8.

- Тихомиров А. Л. Патофизиология климактерия и новые возможности заместительной гормональной терапии у женщин в постменопаузе/А. Л. Тихомиров, Ч. Г. Олейник//Русский медицинский журнал. 2003. Т. 11. № 16 (174). С. 137 -141.

- Шагова М. В. Гигиеническая оценка обеспеченности селеном беременных женщин и детей: автореф. дис.. канд. биол. наук/М. В. Шагова. М., 2000. 18 с.

- Eden J. A. Managing the menopause: phytooestrogenus or hormone replacement therapy/J. A. Eden//Ann. Med. 2001. Vol. 33. № 1. P. 4 -6.

- Greendale G. A. The menopause/G. A. Greendale, N. P. Lee, E. R. Arriola//Lancet. 1999. Vol. 353 (9152). № 13. P. 571 -580.