Эффективность симультанного хирургического лечения пациентов с туберкулёзом множественных локализацией: органов дыхания и поясничного отдела позвоночника

Автор: Хоменко В.А., Гусейнов Т.Ш., Тарасов Р.В., Читорелидзе Г.В., Асоян Г.А., Хозиков А.С., Багиров М.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 4 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить эффективность симультанного хирургического лечения пациентов с туберкулёзом множественных локализацией: органов дыхания и поясничного отдела позвоночника.Материалы и методы. Симультанное хирургическое лечение проведено 24 пациентам. Оценка эффективности лечения проводилась по показателям течения раннего и более позднего (через 12 месяцев) послеоперационного периода. Операционный материал изучали микробиологически и морфологически для определения возбудителя, его лекарственной чувствительности и в активности воспаления.Результаты. Эффективность симультанного хирургического лечения составила 87,3 %. Количество осложнений в раннем послеоперационном периоде составило 8,4 % (п = 2), в позднем - 4,2 % (п = 1). По результатам исследования операционного материала у 20 (83,3 %) пациентов был подтверждён туберкулёз как в костной структуре, так и в лёгочной ткани. У 4 (16,7 %) человек отмечалось неспецифическое воспаление костной структуры.Заключение. Симультанное хирургическое лечение туберкулёза лёгких и поясничного отдела позвоночника является высоко эффективным методом лечения туберкулёза множественных локализаций. Можно рекомендовать применение симультанного хирургического лечения для одномоментного санирования очагов инфекции как в лёгочной ткани, так и в позвоночнике.

Туберкулёз костно-суставной системы, туберкулёз лёгких и плевры, симультанное хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/143180709

IDR: 143180709 | УДК: 616-002.5:617-089 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.4.CLIN.7

Текст научной статьи Эффективность симультанного хирургического лечения пациентов с туберкулёзом множественных локализацией: органов дыхания и поясничного отдела позвоночника

Туберкулёз костно-суставной системы занимает около 10 % среди всех форм внелёгочных поражений, вызванных М. tuberculosis [1-3]. Данная локализация специфического воспалительного процесса сопровождается деструктивными изменениями костных тканей, что требует своевременной диагностики и оперативного лечения в большинстве выявленных случаев [2, 4]. Туберкулёзный спондилит занимает первое место в структуре костно-суставных форм туберкулёза, на его долю приходится от 45,2 до 82,4 % от всех случаев [5].

Нередко наблюдается сочетание поражений костносуставной системы с внутрилёгочным процессом [2, 6]. Существует два варианта тактики лечения подобных заболеваний: последовательные операции и одномоментное хирургическое вмешательство на позвоночнике и лёгких. Одним из перспективных направлений повышения эффективности хирургического лечения пациентов с мультиор-ганным поражением является широкое внедрение в практику симультанных операций [7-12]. В 1966 году М.И. Перельман стал одним из первых, кто начал выполнять симультанные операции в торакальной хирургии в РФ, однако во фтизиатрии такой практики в литературе не встречается [13].

Таким образом, необходимо повышение качества симультанных операций в торакальной хирургии и внедрение их во фтизиохирургию, что позволит снизить травматичность и повысит радикальность вмешательств. Решение этих задач требует оценки ближайших и отдалённых результатов симультанных операций на органах грудной клетки и позвоночнике.

Цель исследования: оценить эффективность симультанного хирургического лечения пациентов с туберкулёзом множественных локализацией: туберкулёз органов дыхания и поясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы

Проведён анализ результатов симультанного хирургического лечения туберкулёза лёгких и поясничного отдела позвоночника у 24 пациентов, оперированных в период с 2017 по 2022 годы. Средний возраст пациентов составил 49 ± 14,2 года. Среди них было 20 (83,3 %) мужчин и 4 (16,4 %) женщины. Правосторонние поражения лёгких установлены у 6 (25,0 %) человек, левосторонние -у 18 (75,0 %). На момент поступления в стационар у 4 (16,7 %) пациентов отмечалось бактериовыделение МБТК (М. tuberculosis complex) различной степени интенсивности, среди них у 3 (12,5 %) человек выявлена пре-широкая лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза (преШЛУ МБТ) и у 1 (4,2 %) лекарственно чувствительная форма туберкулёза. Сопутствующие заболевания имели 8 (33,3 %) пациентов, среди них вирусный гепатит С -у 2 (8,3 %) человек, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и бронхиальная астма - у 6 (25,0 %).

Деструктивный спондилодисцит поясничного отдела позвоночника чаще всего сочетался с поражениями плевры - в 15 (62,5 %) случаях. Вторым по встречаемости сочетанием были туберкулёмы лёгких - в 6 (25,0 %) случаях. У 2 (8,3 %) пациентов в лёгких установлены изменения цирротического характера, у 1 (4,2 %) - фиброзно-кавернозный туберкулёз.

Осложнения деструктивного спондилодисцита поясничного отдела позвоночника имелись у 16 (66,7 %) пациентов, из них у 7 (29,17 %) спондилодисцит осложнился формированием паравертебрального холодного натеч-ника, у 9 (37,5 %) выявлялась неврологическая симптоматика - нижний парапарез, корешковый синдром, миеломный синдром, люмбоишалгия, компрессия dura mater, что требовало выполнение декомпрессии спинного мозга после выполнения секвестрнекрэктомии тел поражённых позвонков и межпозвонковых дисков.

Всем пациентам до начала лечения, в предоперационном и послеоперационном (через 3 месяца) периодах выполнялось комплексное обследование, включающее в себя сбор анамнеза, осмотр, инструментальные исследования: лучевые методы (КТ и МВТ), микробиологическое исследование мокроты, спирометрия, анализ газового состава крови, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ). Также проводилось морфологическое исследование операционного материала.

Благодаря возможностям мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с 3D реконструкцией рассчитывались возможные размеры костного дефекта, которые появляются после частичной или тотальной резекции тел позвонков и межпозвоночных дисков. Это позволяло в предоперационном периоде подобрать оптимальную длину и диаметр титанового импланта типа MESH, рассчитать возможные размеры костного аутотрансплантата или биокерамического импланта, что позволяло сократить время самой операции. Химиотерапия в предоперационном и послеоперационном периодах проводилась на основании микробиологических данных о лекарственной устойчивости возбудителя и индивидуальной переносимости препаратов [14]. Всем пациентам выполнено симультанное хирургическое лечение на лёгких и позвоночнике с рентгенологическим интраоперационным контролем.

Хирургическое лечение

У пациентов с поясничным поражением позвоночника и изменениями в лёгких хирургические вмешательства выполнялись торакофренозабрюшинным доступом.

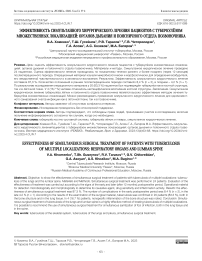

Пациентам выполнялся пневмолиз, мобилизацию лёгкого с разрушением лёгочной связки, рассечение и мобилизация купола диафрагмы с последующим выделением поражённых позвонков и санацией натечника (рис. 1).

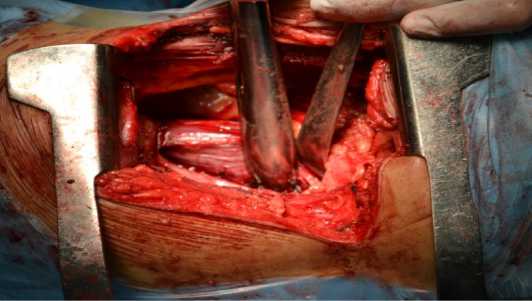

Следующим этапом пациенту устанавливался титановый имплант типа MESH с дополнительной фиксацией двумя транспедикулярными полиаксиальными винтами и боковой титановой балкой (рис. 2). В случае наличия показаний выполнялась декомпрессия спинного мозга.

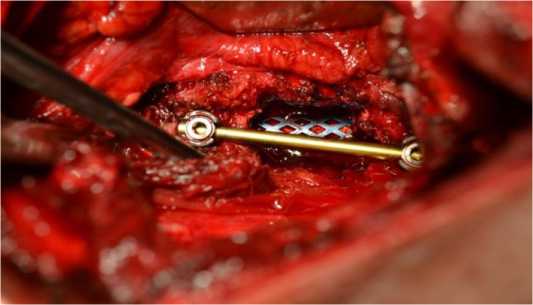

После установки металлоконструкции выполнялся одномоментный этап резекции лёгкого. Наиболее часто выполнялась резекция лёгкого с обработкой структур корня (рис. 3).

Результаты

При анализе интраоперационной картины и послеоперационного периода учитывался объём и тип резекции лёгкого, характер и время развития того или иного осложнения.

Среди пациентов с туберкулёзным спондилодисцитом поясничного отдела позвоночника наиболее часто выполнялась плеврэктомия с одномоментной резекцией лёгкого -в 15 (62,5 %) случаях, 6 (25,0 %) пациентам выполнена атипичная сегментарная резекция лёгкого, 3 (12,5 %) - анатомическая сегментарная резекция лёгкого.

Согласно полученным данным средняя продолжительность операции составила 278,1 ± 74,71 мин, средне значение кровопотери - 458,1 ± 319,8 мл, при этом важно отметить, что в большинстве наблюдений (87,5 %) кровопотеря не превышала 500,0 мл, а её объём был зависим от распространённости спаечного процесса в плевральной полости и объёма поражения позвоночного столба. Интраоперационная летальность отсутствовала.

В таблице 1 представлено сопоставление характера и сроков послеоперационных осложнений у пациентов с туберкулёзом лёгких и позвоночника после симультанного хирургического лечения.

Таблица 1. Сопоставление характера и сроков развития осложнений после выполнения симультанного хирургического лечения Table 1. Comparison of the nature and duration of complications after simultaneous surgical treatment

|

Сроки после операции |

Характер осложнений |

Количество пациентов (N = 24) |

|

|

Абс. |

% |

||

|

Ранние (1-30 суток) |

Экссудативный плеврит |

1 |

4,2 |

|

Серома операционной раны |

1 |

4,2 |

|

|

Миграции металлоконструкции (MESH) |

0 |

0 |

|

|

Поздние (> 30 суток) |

Прогрессирование туберкулёза в лёгких |

0 |

0 |

|

Прогрессирование туберкулёза позвоночника |

1 |

4,2 |

|

|

Всего осложнений |

3 |

12,6 |

|

|

Летальность |

0 |

0 |

|

|

Эффективность лечения |

21 |

87,3 |

|

Рисунок 1. Мобилизация купола диафрагмы торакофреноза-брюшинным доступом у пациента со множественными туберку-лёмами правого лёгкого и туберкулёзным деструктивным спондилодисцитом L1 -2

Figure 1. Mobilization of the diaphragm dome by thoracophrenic intraperitoneal access in a patient with multiple tuberculomas of the right lung and tuberculous destructive spondylodiscitis L1-2

Рисунок 2. Титановый сетчатый имплант типа MESH с дополнительной фиксацией боковой титановой балкой у пациента со множественными туберкулёмами правого лёгкого и туберкулёзным деструктивным спондилодисцитом Th12-L1

Figure 2. Titanium MESH with additional fixation with a lateral titanium beam in a patient with multiple tuberculosis of the right lung and tuberculosis destructive spondylodiscitis Th12-L1

Рисунок 3. Обработка переднего ствола лёгочной артерии у пациента со множественными туберкулемами правого лёгкого и туберкулёзным деструктивным спондилодисцитом L1-2

Figure 3. Treatment of the anterior trunk of the pulmonary artery in a patient with multiple tuberculomas of the right lung and tuberculosis destructive spondylodiscitis L1-2

Как видно из таблицы 1, в числе ранних осложнений после хирургического лечения у 1 (4,2 %) пациента послеоперационный период сопровождался выраженным экссудативным плевритом, еще у 1 (4,2 %) на 5-е сутки развилась серома послеоперационной раны.

В поздние сроки (через 10 месяцев) у 1 (4,2 %) пациента установлен рецидив паравертебрального процесса с формированием новых полостей деструкции в зоне операции. Прогрессирование туберкулёза в лёгких у пациентов не наблюдалось.

Таким образом эффективность симультанного хирургического лечения по данным течения послеоперационного периода составила 87,3 % (табл. 1).

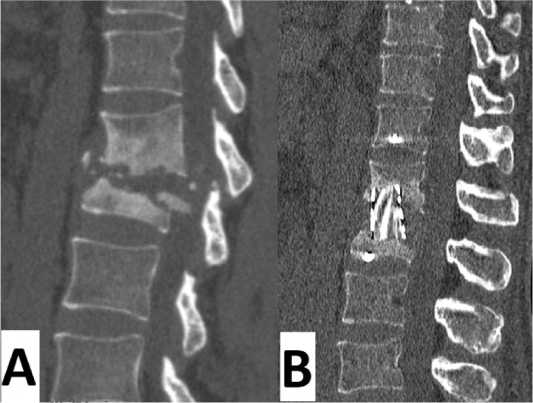

Пример рентгенологической картины до и после одномоментной резекции лёгкого и секвестрнекрэктомии поясничного отдела позвоночника с пластикой титановым имплантом типа MESH представлен на рисунке 4.

На рисунке 4 представлены срезы КТ поясничного отдела до (А) и после (В) выполнения секвестрнекрэктомии Th12-S1 с последующим спондилодезом титановым имплантом типа MESH.

Рисунок 4. КТ поясничного отдела у пациента Г. до (А) и через 3 месяца после (В) оперативного лечения

Figure 4. СТ scan of the lumbar in patient G. before (A) and 3 months after (B) surgical treatment

У всех пациентов проводилось микробиологическое исследование операционного материала. Данные исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результат микробиологического исследования из операционного материала (легочной ткани и позвоночника)

Table 2. The result of microbiological examination of surgical material (lung tissue and spine) _______________________________________________

|

Результат |

Материал из лёгочной ткани |

Материал из позвоночника |

||

|

N = 24 |

N = 24 |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

ДНК МВТ (-) |

20 |

83,3 |

15 |

62,5 |

|

ДНК МВТ (-) |

4 |

16,7 |

9 |

37,5 |

|

КУМ (+) |

16 |

66,7 |

10 |

41,7 |

|

КУМ (-) |

8 |

33,3 |

14 |

58,3 |

Как видно из таблицы 2, ДНК МВТ обнаружена у 20 (83,3 %) пациентов из лёгочной ткани и плевры и у 62,5 % из материала позвоночника, при этом КУМ (+) выявлены в 16 (66,7 %) и 10 (41,7 %) случаях соответственно. Устойчивость возбудителей была выявлена у 20 (83,3 %) пациентов, где в 4 (16,7 %) случаях отмечалось сохранение лекарственной чувствительности, в 6 (25,0 %) - множественная лекарственная устойчивость (HR), в 10 (41,7 %) случаях - преШЛУ MET (HRFq).

У 4 (16,7 %) человек, как при ПЦР-диагностике, так и при люминесцентной микроскопии из операционного материала, данных за туберкулёз не получено, однако при посеве на плотных питательных средах получен рост неспецифической флоры.

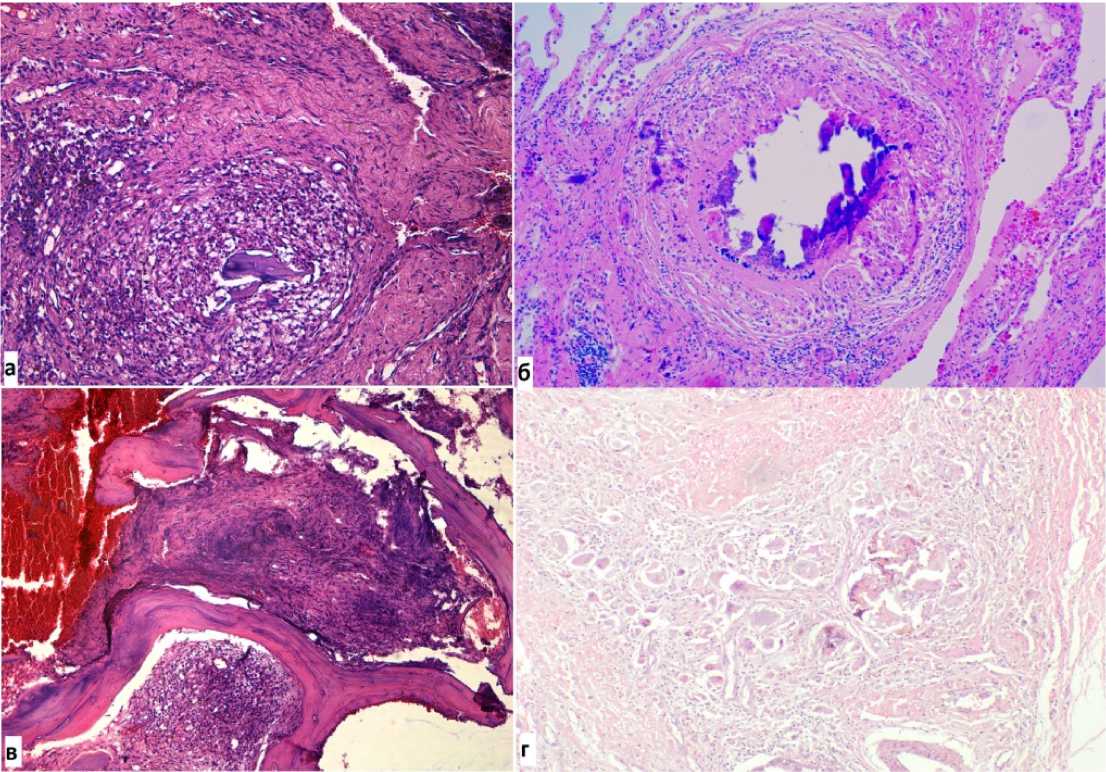

Также проведено гистологическое исследование операционного материала, где в 20 (83,3 %) случаях был подтверждён туберкулёз как в костной структуре (рис. 5, а), так и в лёгочной ткани (рис. 5, б). У 4 (16,7 %) пациентов отмечалось неспецифическое воспаление костной структуры (рис. 5, в), при этом в лёгочной ткани данных за активное туберкулёзное воспаление не получено, картина соответствовала гранулематозному воспалению без признаков специфичности (рис. 5, г).

Заключение

При планировании симультанного хирургического лечения у пациентов с туберкулёзом множественных локализацией необходимо учитывать распространённость патологических изменений в лёгких и позвоночнике, наличие осложнений основного заболевания. Стоит отметить, что в лечение данной категории пациентов необходим мульти-дисциплинарный подход, с совместным ведением таких больных торакальным хирургом и травматологом.

Проведённый анализ результатов симультанного хирургического лечения 24 пациентов с туберкулёзом лёгких и поясничного отдела позвоночника за период 2017-2022 гг. в клинике ФГБНУ «ЦННИТ» показал высокую эффективность данного подхода лечения, низкую частоту осложнений послеоперационного периода и низкую госпитальную летальность. Клинический эффект достигнут в 87,3 % (п = 21) случаев. При этом в 20 (83,3 %) случаях удалось не только точно установить диагноз, но и получить данные за лекарственную чувствительность возбудителя, что позволило развернуть наиболее адекватную схему противотуберкулёзной терапии. А у 4 (16,7 %) пациентов удалось опровергнуть и снять диагноз туберкулёзного поражения костно-суставной системы.

В дальнейшем можно рекомендовать применение симультанного хирургического лечения для одномоментного санирования очагов инфекции как в лёгочной ткани, так и в позвоночнике.

Рисунок 5. Патогистологическая картина: а-хронический туберкулёзный остеомиелит. Костный секвестр в специфической грануляционной ткани, на периферии - формирование секвестральной соединительнотканной капсулы. Окраска гематоксилином и эозином, ув. хЮО; б - туберкулема лёгкого с признаками реактивации, окраска гематоксилином и эозином: нейтрофильные лейкоциты в фиброзной капсуле и на границе с уплотнённым казеозом, содержащим кальцинаты, ув. х128; в - хронический остеомиелит. Участки грануляционной ткани в межбалочных пространствах. Окраска гематоксилином и эозином, ув. хЮО; г - гранулематозное воспаление лёгочной ткани. Окраска гематоксилином и эозином, ув. хЮО Figure 5. Pathohistologic picture: a - chronic tuberculous osteomyelitis. Bone sequestrum in specific granulation tissue, periphery-formation of sequestral connective tissue capsule. H.E. staining, хЮО; b- pulmonary tuberculoma with signs of reactivation, hematoxylin and eosin staining: neutrophilic leukocytes in fibrous capsule and on the border with compacted caseosis containing calcinates, х128; c - chronic osteomyelitis. Areas of granulation tissue in the interbar spaces. H.E. staining, objective хЮО; d - granulomatous inflammation of pulmonary tissue. H.E., хЮО

Список литературы Эффективность симультанного хирургического лечения пациентов с туберкулёзом множественных локализацией: органов дыхания и поясничного отдела позвоночника

- Нечаева О.Б. Эпидемическая ситуация по туберкулёзу в России. Туберкулёз и болезни лёгких. 2018;96(8):15-24. https://doi.org/10.21292/2075-1230-2018-96-8-15-24. [Nechaeva О.В. The epidemic situation of tuberculosis in Russia. Tuberculosis and lung dis-

- Перельман М.И., Наумов В.H., Добкин В.Г. и др. Показания к хирургическому лечению больных туберкулёзом лёгких. Проблемы туберкулёза. 2002;2:51-55. [Perelman M.I., NaumovV.N., DobkinV.G. [et al.]. Indications for surgical treatment of patients with pulmonary tuberculosis. Tuberculosis

- Шулутко M.J1. Хирургическое лечение туберкулёза лёгких (опыт и перспективы). Проблемы туберкулёза. 2001 ;2:25-27. [Shulutko M.L. Surgical treatment of pulmonary tuberculosis (experience and prospects). Tuberculosis problems. 2001 ;2:25-27. (In Russ)].

- Garg R.K., Sovanshi D.S. Spinal tuberculosis: a review. J.Spinal Cord Med. 2011 ;34(5):440-454. https://doi.Org/10.1179/2045772311Y.0000000023

- Кульчавеня E.B., Ковешникова Е.Ю., Жукова И.И. Клинико-эпидемиологические особенности современного туберкулёзного спондилита. Туберкулёз и болезни лёгких.2013;1:41 -45. [Kulchavenya E.V., Koveshnikova E.Yu., Zhukova I.I. Clinical and epidemiological features of modern tuberculous spondylitis. Tuberculosis and lung diseases.2013;1:41-45. (In Russ)].

- Dowie, J. Wildman M. Choosing the surgical mortality threshold for high risk patients with stage la non-small cell lung cancer: insights from decision

- Кабаков Д.Г., Базаров Д.В., Выжигина М.А., Аксельрод Б.А., Морозова А.А., Кавочкин А.А., Белов Ю.В. Факторы риска симультанных операций при сочетании рака лёгкого и сердечно-сосудистой патологии. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2018;15(5):87-94. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2018-15-5-87-94 [Kabakov D.G., Bazarov D.V., Vyzhigina М.А., Axelrod B.A., Morozova A.A., Kavochkin A. A., Belov Yu.V. Risk factors of simultaneous operations in combination of lung cancer and cardiovascular pathology. Bulletin of Anesthesiology and Resuscitation. 2018;15(5):87-94. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2018-15-5-87-94 (In Russ)].

- Базаров Д.В. Симультанные операции в торакальной хирурги. Врач. 2017;10:2-6. [Bazarov D.V. Simultaneous operations in thoracic surgery. Doctor. 2017;10:2-6. (In Russ)].

- Дыхно Ю.А. Симультанные операции при раке лёгкого. Сибирский онкологический журнал. 2009; 1:83-85. [Dykhno Yu. A. Simultaneous operations for lung cancer. Siberian Journal of Oncology. 2009;1:83-85. (In Russ)].

- Паршин В.В. и др. Симультанные операции при неопухолевом трахеопищеводном свище в сочетании с Рубцовым стенозом трахеи. Вестник хирургической гастроэнтерологии. 2016;3:164-164. [Parshin V.V. et al. Simultaneous operations for non-tumor tracheopesophageal fistula in combination with cicatricial stenosis of the trachea. Bulletin of Surgical Gastroenterology. 2016;3:164-164. (In Russ)].

- Dartevelle P.G. Extended operations for the treatment of lung cancer. Annals of thoracic surgery. 1997;63:12-19.

- Elami A., Korach A., Rudis E. Lung cancer resection or aortic graft replacement with simultaneous myocardial revascularization without cardiopulmonary bypass. CHEST Journal. 2001 ;119(6):1941-1943.

- Перельман М.И. Сочетанные операции на лёгких и других органах. Анналы хирургии. 1996;1:28-31. [Perelman M.I. Combined operations on lungs and other organs. Annals of Surgery. 1996;1:28-31. (In Russ)].

- Клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ «Туберкулёз у взрослых». Москва, 2014:72. Clinical recommendations of the Ministry of Health of the Russian Federation "Tuberculosis in adults". Moscow, 2014:72. (In Russ)].