Эффективность сопроводительной терапии адеметионином (гептралом) при проведении противоопухолевой лекарственной терапии у больных с онкологическими заболеваниями различной локализации

Автор: Казюлин А.Н., Вельшер Л.З., Бяхов М.Ю., Королева И.А.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Оригинальные статьи, собственные исследования

Статья в выпуске: 3 (7), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье описываются литературные данные о частоте, механизмах, факторах риска гепатотоксичности при проведении противоопухолевой лекарственной терапии у больных различными онкологическими заболеваниями. Представлено обоснование и клинический опыт, позволяющий сделать вывод о высокой эффективности использования адеметионина (Гептрала) для преодоления данного осложнения полихимиотерапии. Представлены результаты собственного трехэтапного исследования, позволяющие сделать вывод о высокой частоте гепатотоксичности при проведении полихимиотерапии; проведен анализ значимости ряда факторов риска. Доказано, что сопроводительная терапия адеметионином (Гептралом) у больных метастатическими формами рака с факторами риска ГТ способствует удержанию уровня синдромов холестаза и цитолиза, позволяющего у большинства больных продолжить проводимую схему полихимиотерапии.

Лекарственная терапия, сопроводительная терапия, адеметионин, гептрал

Короткий адрес: https://sciup.org/14045464

IDR: 14045464

Текст научной статьи Эффективность сопроводительной терапии адеметионином (гептралом) при проведении противоопухолевой лекарственной терапии у больных с онкологическими заболеваниями различной локализации

Л. З. Вельшер — ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет, заведующий кафедрой онкологии и лучевой терапии.

М. Ю. Бяхов — ГБУЗ МКНЦ Департамента здравоохранения г. Москы, профессор.

Противоопухолевая лекарственная терапия достоверно увеличивает безрецидивную и в ряде случаев общую выживаемость онкологических больных [1; 2]. Однако, необходимость достаточно длительного лечения, большое число его осложнений и, как следствие, ухудшение качества жизни у таких пациентов с потерей трудоспособности, ограничением достижения максимального эффекта, возможностью летального исхода ставят проблему преодоления токсиче-

Лекарственные средства

Фаза 1 (Ферменты цитохрома Р 450)

Промежуточный метаболизм

Фаза 2 (коньюгация)

Фаза 3 (Выведение из организма)

Окисление

Гидратация Дегалог

енизация

Сульфурирование

ия

е ионом илирование Соединение с аминокислотами Метилирование

-

• с желчью

-

• с мочой

Рисунок 1. Метаболизм лекарственных веществ в печени ских реакций у больных, получающих полихимиотерапию, в ряд первоочередных медицинских и социально значимых проблем [3-6].

Печень является одним из главных органов-мишеней для токсического воздействия химиотерапевтических средств, что обусловлено рядом факторов.

Печень, расположенная между абсорбирующей поверхностью желудочно-кишечного тракта и лекарственными мишенями по всему телу, занимает центральное место в метаболизме практически всех инородных веществ [7]. Это приводит к тому, что лекарственные средства, особенно обладающие выраженным эффектом «первого пассажа», часто в высокой концентрации попадают непосредственно в печень. Метаболизм лекарственных веществ в печени можно, хотя и несколько условно, разделить на три фазы: I фаза — метаболизм ле- карств с участием системы микросомальной фракции гепатоцитов, монооксигеназ, цитохром С – редуктазы и цитохрома Р 450. II фаза — биотрансформация, которой подвергаются лекарства или их метаболиты. III фаза — активный транспорт и экскреция биотрансформиро-ванных продуктов с желчью и мочой [7; 9-12] (рис. 1). Причем токсическое воздействие препаратов и/или их метаболитов может осуществляться на любом из этих этапов.

Адаптировано по: Grant D. M. Detoxification pathways in the liver. Inherit Metab. Dis. // 1991. — Vol. 14. № 4. — P. 421-430 [8].

К настоящему времени изучены и иные механизмы повреждения печени при приеме лекарственных препаратов, например, механизм иммунной гепатотоксичности (ГТ). Лекарственное вещество или его метаболит могут оказаться гаптеном для белков пече- ночной паренхимы, вызывая ее иммунное повреждение [8; 10; 13]. При поражении печени лекарственными препаратами, метаболизирующимися в ней, возникает эффект «обратной связи», когда вследствие нарушения функции гепатоцитов в плазме крови повышается концентрация используемого препарата, что усиливает ГТ. Особую опасность приобретает это поражение при использовании цитостатических средств, выделяющихся с желчью [14; 15]. Значительную роль в повреждении печени играет синдром «лизиса опухоли» под влиянием цитостатической терапии с эндогенной интоксикацией [4], а также сопутствующие интоксикации за счет вирусной, грибковой, бактериальной инфекции и др.

Данные о частоте гепатотоксичности (ГТ) при проведении химиотерапии варьируют от 14,3 до 100% [14; 16-19]. Подобные существенные различия в выявлении данного побочного эффекта могут быть обусловлены различными механизмами действия цитостатических агентов, в т. ч. их повреждающим действием на печень, отличиями в методиках и критериях выявления ГТ. Затруднению определения этиологического фактора поражения печени при проведении химиотерапии способствует массивная сопутствующая терапия, наличие метастатического поражения печени, иммунодепрессия, обусловленная как самой опухолью, так и проводимым лечением, инфицирование вирусами гепатита, злоупотребление алкоголем, фоновый стеатоз печени и многое другое [20].

Необходимо отметить, что различные химиотерапевтические средства потенциально могут вызвать различные виды поражения печени [21-23]:

Алкилирующие агенты (циклофосфан, иофосфамид, мелфаланорамбуцил). Могут приводить к развитию центролобулярного или перипортального повреждения, холестаза, в ряде случаев на фоне холестаза развивается воспаление;

Антиметаболиты (фторурацил, меркаптопурин, метотрексат, гемцитабин). Способны вызывать развитие венооклюзионной болезни, холестаз и оказывают непосредственное цитотоксическое действие на гепатоциты;

Производные нитрозомочевины (карму-стин, ломустин). Приводят к истощению внутри-печеночных запасов глутатиона, что увеличивает риск оксидативного повреждения печени;

Противоопухолевые антибиотики (доксорубицин, блеомицин, митомицин, дактиномицин, митоксантрон). Способны повреждать мембрану гепатоцитов с образованием свободных радикалов;

Винкаалкалоиды, таксаны . Потенциально вызывают различные токсические повреждения печени, включая НАСГ;

Производные платины. Способны вызывать жировой гепатоз, НАСГ, веноокклюзионную болезнь;

Интерфероны, интерлейкины. Активируют T-киллеры и увеличивают экспрессию провоспалительных цитокинов, а также могут оказывать прямое токсическое повреждение гепатоцитов;

Гормонотерапия (тамоксифен, антиандрогены). Может привести к развитию холестаза;

Таргетная терапия (бевацизумаб). Способна вызвать синусоидальную дилатацию.

К препаратам, в наибольшей степени оказывающим токсическое воздействие на печень, относятся метотрексат, циклофосфамид, фто-рурацил, доксорубицин, эпирубицин [14; 15].

ГТ на фоне проведения химиотерапии, являясь безусловным проявлением лекарственной ГТ, имеет свои особенности. Анализ литературных и собственных данных позволил выделить следующие факторы риска ГТ [4; 9; 11; 12; 23; 24-29]:

Полипрагмазия. Если пациент принимает одновременно шесть или более препаратов, вероятность побочного действия у него достигает 80%;

Табакокурение. Приводит к снижению легочного метаболизма ксенобиотиков;

Употребление алкоголя. Повышает риск ГТ при сочетании химиотерапии и алкогольной болезни печени и индукцию ферментов, участвующих в метаболизме препаратов;

Ожирение. Приводит к метаболическому синдрому, неалкогольному стеатогепатиту (снижению функциональных способностей гепатоцитов);

Преклонный возраст (старше 65 лет). Вследствие прогрессивного снижения функциональных способностей гепатоцитов, массы печени, полиморбидности (доказано только для женщин);

Вирусный гепатит. 30-40% пациентов с острым лекарственным гепатитом страдают одновременно вирусным и/или алкогольным заболеваниями печени;

Исходное повышение уровня билирубина . Повышает вероятность развития ГТ вне зависимости от причины;

Исходное повышение уровня щелочной фосфатазы. Повышает вероятность развития ГТ вне зависимости от причины;

Исходное повышение уровня АЛТ. Повышает вероятность развития ГТ вне зависимости от причины;

Дозирование препарата без учета индивидуальных особенностей больного. Необходим учет сопутствующих заболеваний и тяжести состояния больного;

Высокая кумулятивная доза. Прослеживается отчетливая корреляционная связь;

Одновременное употребление ряда продуктов и лекарственных препаратов. Совместный прием химиопрепаратов, лекарств и пищевых средств, являющихся индуторами и ингибиторами, влияет на метаболизм химиопрепаратов в печени;

Тяжелые заболевания сердечно — сосудистой системы, почек. Приводят к снижению элиминации ксенобиотиков;

Бедное белками питание. Способствует снижению уровня белков-носителей, нарушению путей метаболизма;

Метастазы в печени. Уменьшают функциональный объем печени, вызывают перифокальное воспаление.

Соответственно, с учетом высокого риска развития ГТ на фоне проведения полихимиотерапии онкологических заболеваний, заведомо ухудшающей прогноз эффективности лечения, и, соответственно, уменьшающей качество жизни, длительность безрецидивного периода и общую выживаемость, крайне актуальным стал вопрос поиска оптимальных схем сопроводительной терапии, позволяющей преодолеть данное лекарственное поражение печени.

Результаты многочисленных экспериментальных и клинических исследований демонстрируют значимый терапевтический эффект при использовании препаратов из группы ге-патопротекторов при лекарственной ГТ [9; 14; 15]. В наиболее распространенном понимании, это класс препаратов, которые независимо от механизма действия повышают функциональную способность клеток печени к синтезу, дезинтоксикации и выведению различных биологических продуктов, поддерживают устойчивость гепатоцитов к различным патогенным воздействиям и стимулируют регенерацию гепатоцитов. Эффект применения некоторых препаратов изучался в исследованиях по влиянию на объективные показатели функционального состояния печени. Однако действие ряда препаратов изучалось в неконтролируемых исследованиях с использованием недостаточно объективных критериев. Более того, некоторые из препаратов, которые производители относят к гепатопротекторам, являются потенциально вредными и способны оказывать гепатотоксический эффект [9; 11-13; 25-28; 30; 31].

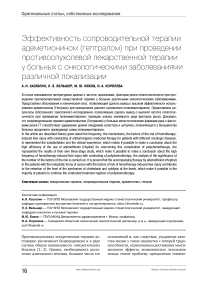

Большинство поражений печени приводит к снижению активности S-аденозил-метионинсинтетазы, что закономерно влечет за собой нарушения продукции адеметионина и биологических реакций. Адеметионин — природное вещество, эндогенно синтезируемое из метионина и аденозина. Это кофермент, принимающий участие в реакциях переноса метильных групп. Впервые был описан в Италии Г. Л. Кантони в 1952 г. S-аденозилметионин образуется из АТФ и метионина ферментом метионин аденозилтрансферазой.

Выделяют 7 эффектов действия адемети-онина: детоксикационный, антиоксидантный, холеретический, холекинетический, антиде-прессивный, нейропротективный, регенерирующий [32-36]. Адеметионин участвует в трех наиболее важных метаболических процессах: трансметилировании, транссульфурировании и аминопропилировании (Рис. 2).

Цит. по: Stramentinoli G., 1987 [38];

Friedel H. A. et al., 1989 [39] в адаптации Ларионовой В. Б. и Горожанской Э. Г., 2010 [35].

Соответственно, как следует из данных проведенных исследований [32-35; 40-46] в случаях лекарственной ГТ с позиций доказательной медицины к числу наиболее эффективных препаратов относится S-аденозил-L-метионин. Причем, особую значимость имеют работы, посвященные коррекции лекарственных поражений печени при лечении онкологических больных, когда отмена препарата, вызвавшего лекарственную ГТ, значительно ухудшает эффективность лечения, прогноз для жизни.

В отечественном открытом клинико-биохимическом исследовании, проведенном в ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН наблюдались 44 больных с гемобластозами с ГТ. В схемы

Трансметилирование

Транссульфирование

Аминопропилирование

Рисунок 2. Основные метаболические пути с участием адеметионина

Эффективность сопроводительной терапии адеметионином (гептралом) при проведении противоопухолевой лекарственной терапии у больных с онкологическими заболеваниями различной локализации лечения был включен S-аденозил-L-метионин (Гептрал) в дозе 400-800 мг внутривенно либо внутримышечно или по 400-800 мг перорально 2 раза в сутки до устойчивой нормализации функционального состояния печени, продолжительность курса лечения составляла не менее 30 дней. Пациентам с факторами риска ГТ препарат назначали на весь период химиотерапии. В период восстановления гемопоэза отмечалась тенденция к снижению маркеров синдромов холестаза и цитолиза, нормализация уровня маркеров оксидативного стресса, уменьшение проявлений энцефалопатии [32-34]. Защитное действие адеметионина (Гептрала) позволяет сокращать число вынужденных изменений протоколов полихимиотерапии, связанных с поражением печени.

Полученный эффект позволил данному коллективу продолжить исследование на группе из 60 больных с увеличением дозы адемети-онина (Гептрала) до 800-1600 мг внутривенно или внутримышечно либо перорально в суточной дозе 800/1200-1600мг. Назначение способствовало нормализации редоксного состояния крови, достоверному снижению маркеров цитолиза и холестаза [35].

Доказательной является серия работ, проведенных итальянскими исследователями. Описаны результаты открытого исследования эффективности использования адеметионина (Гептрала) по 400 мг 2 раза в сутки у 50 больных с колоректальной карциномой (38) и раком молочной железы (12) и впервые развившейся ГТ на фоне лечения комбинацией ралтитрекседа и оксиплатина, схемы FOLFIRI или схемы CMF.

К концу 2 недели на лечение ответили 70% больных, у которых отмечено достоверное снижение уровня АСТ, АЛТ, ЛДГ вне зависимости от наличия или отсутствия метастазов в печень. Защитный эффект сохранялся на протяжении последующих курсов химиотерапии, значительно снижая частоту переноса курсов или снижения дозы химиотерапевтических препаратов [44].

В 2011 г. опубликованы результаты исследования роли S-аденозил-L-метионин в профилактике FOLFOX-индуцированной ГТ у 105 пациентов с колоректальным раком, получавших адъювантную терапию FOLFOX (лейковорин, оксиплатин, 5-фторурацил). Больные были рандомизированы на 2 группы: в группе сравнения больные получали только полихимиотерапию, в интервенционной группе 60 пациентов в первые сутки очередного этапа лечения однократно получали перорально per osпо 400 мг 2 раза в/сутки адеметионина (Гептрала). ГТ регистрировалась значительно и достоверно реже, выраженность ее была ниже в группе, получавшей данный препарат, чем в группе сравнения. Соответственно перенос курса, снижение дозы препаратов или отмена лечения отмечалась у 71% в группе больных, получающих сопроводительную терапию адеметионином (Гептра-лом) [45] и только у 14% в группе сравнения.

Подобный дизайн исследования применялся при наблюдении за 78 больными с метастатическим колоректальным раком. Больные были рандомизированы на 2 группы. 46 пациентов получали бевацизумаб + режим XELOX (оксиплатин + капецитабин) в течение 3 недель и 32 — дополнительно получали адеме-тионин (Гептрал) по 400 мг 2 раза в/сутки. Гептрал назначался с первого дня ПХТ на протяжении всего курса лечения. Так же, как и в вышеописанном исследовании, ГТ регистрировалась достоверно реже в группе, получавшей гепатопротектор, причем тяжесть ее в данной группе была значительно ниже, чем в группе сравнения. Изменение протокола лечения в виде переноса курса, снижения дозы, отмены химиотерапии в первой группе регистрировалась у всех 100% больных против 37,5% во второй группе [46].

В то же время остаются недостаточно изученными вопросы значимости различных факторов риска острой ГТ у онкологических больных, получающих полихимиотерапевтическое лечение; не уточнены факторы риска поздней ГТ.

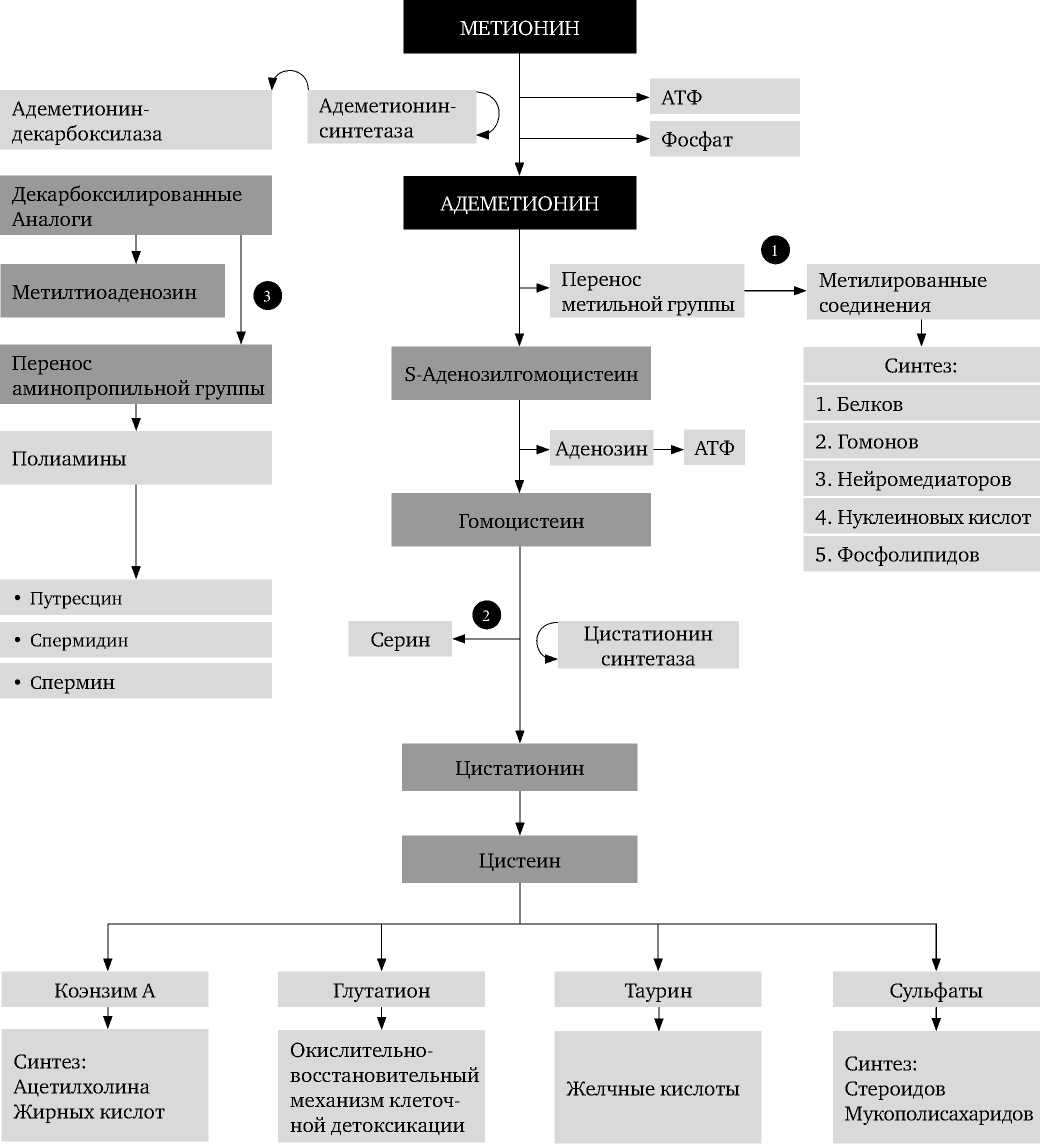

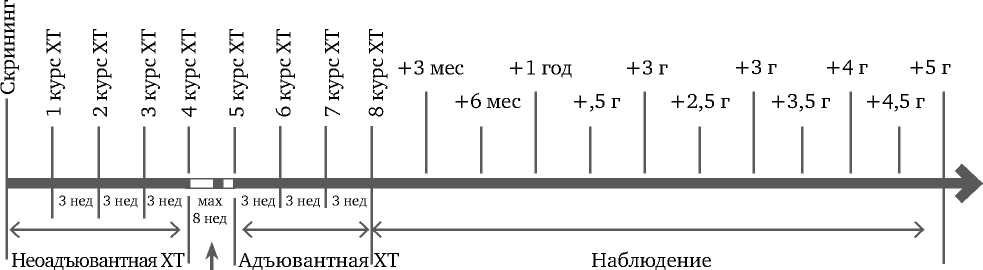

Рисунок 3. Схемы комбинированного/комплексного лечения

Крайне важным является выработка рекомендаций по проведению сопроводительной терапии при полихимиотерапии у больных с оноло-гической патологией, имеющих факторы риска развития острой ГТ.

С целью решения данных вопросов сотрудниками кафедр онкологии и лучевой терапии и пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ГБОУ ВПО Московского государственного медико-стоматологического университета проведено трехэпапное исследование проблем ГТ у онкологических больных.

Первым этапом являлось проведение ретроспективного мультицентрового «случай-контроль» исследования на модели комбинированного и комплексного лечения рака молочной железы. В исследование «Комплексная оценка состояния внутренних органов при химиотерапии рака молочной железы» были включены 1643 больных в 4 клиниках г. Москвы и г. Самары за период 1993-2003 гг., пролеченных/проконсультированных в соответствии с медико-экономическими стандартами РМЖ. Результаты данного исследования обсуждались нами ранее [4; 25-29].

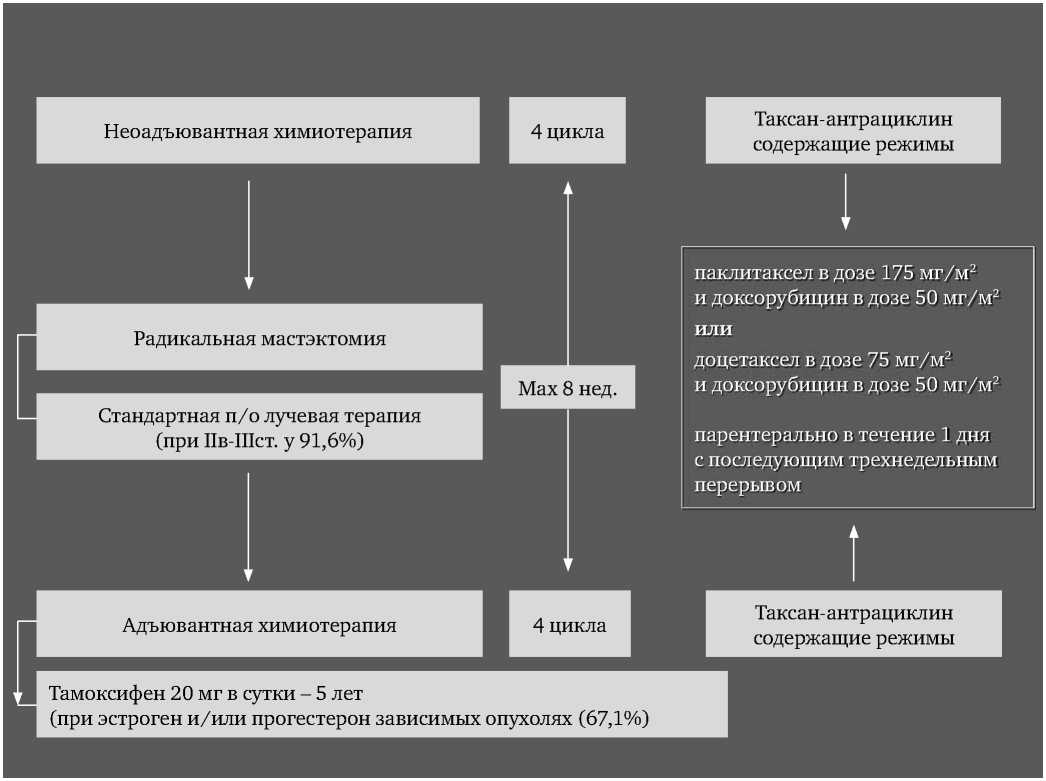

Возрастной диапазон больных был 28-72 года, 66,9% находилось в возрастной группе от 41 до 55 лет. Согласно протоколу исследования нами оценивалась токсичность только у тех пациенток, которые смогли окончить курс комбинированного и комплексного лечения РМЖ. То есть, явления ГТ не должны были превышать степень 1 и 2 во время плановых визитов. Схема комбинированного и комплексного лечения РМЖ и дизайн исследования отражены на рисунках 3 и 4.

Эффективность сопроводительной терапии адеметионином (гептралом) при проведении противоопухолевой лекарственной терапии у больных с онкологическими заболеваниями различной локализации

Визит 5

Предоперационный период оперативное лечение послеоперационный период

Допустимые погрешности визитов

Визиты 1–4 и 6–9 – ± 7 дней

Визиты 1-–12 – ± 2 недели

Визиты 13–20 – ± 1 месяц

Рисунок 4. Схема протокола исследования

В числе различных видов токсичности проводилась оценка частоты острой ГТ, в соответствии с критериями Национального ракового института США (National Cancer Institute Cancer Therapy Evaluation Program: Toxicity Criteria) [47], которая выявлялась при обязательных визитах у 439 (26,7±1,2%) из всех больных. Дополнительно к плановым визитам зарегистрированы дополнительные визиты, связанные как с развитием или усугублением токсических реакций, так и в связи с наличием фоновой патологии. Частота острой ГТ с учетом внеплановых визитов была выше и составляла 39,1±1,8% (р<0,05). Данный прирост происходил в основном за счет увеличения частоты 2 степени (2,4±0,4 и 7,9±0,7%, соответственно, р<0,05) и появления ГТ 3 степени (в 4,2% случаев). Причина подобных отличий, на наш взгляд, очевидна: согласно стандартной процедуре обследования больного, получаю- щего химиотерапевтическое лечение, особенно в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара, контрольное клиникоинструментальное исследование осуществляется, как правило, перед проведением курса полихимиотерапии. Подобная тактика определенно помогает принять решение о возможности продолжения лечения в контрольные сроки и/или необходимости изменения доз препаратов, исходя из площади тела и/или изменения схемы лечения. В то же время, частота реальной ГТ на внеплановых визитах была значительно выше, так как определялась после проведения курса полихимиотерапии.

Следует отметить, что из 439 случаев с критериями острой ГТ, используемыми в нашем ретроспективном исследовании, только в 222 случаях (50,6%) в анализируемых историях болезни и амбулаторных картах мы встретили записи лечащего врача либо консуль- танта-гастроэнтеролога о наличии у больных лекарственной ГТ. В остальных случаях данное осложнение полихимиотерапии не привлекло внимание лечащих врачей.

При проведении корреляционного анализа нами был получен неожиданный эффект: возраст и масса тела не являлись факторами риска ГТ в наблюдаемой группе женщин с раком молочной железы при назначении полихимиотерапии с использованием таксанов и доксорубицина, что противоречит литературным данным и требует дальнейшего изучения вопроса.

Нами проведен анализ риска развития ГТ у лиц с исходно повышенными уровнями отдельных биохимических маркеров крови по сравнению с лицами с исходно нормальными серологическими показателями. При этом за критерий ГТ у лиц с изначально повышенными уровнями ферментов сыворотки крови принималось такое повышение их уровня, при котором изменялась степень ГТ. Риск развития ГТ оценивался за весь период наблюдения в целом.

Как видно из таблицы 1, исходно повышенные уровни АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы и билирубина являлись независимыми факторами риска развития ГТ.

Как видно из представленных в таблице 2 данных, наличие жирового гепатоза у пациентов не влияло существенным образом на развитие признаков ГТ. Шансы на развитие подобных признаков существенно увеличивались (ОШ составило 6,87%) при наличии у пациенток исходно признаков неалкогольного сте-атогепатита. Наличие вирусного поражения печени вне зависимости от биохимической активности вирусного поражения являлось независимым фактором значительного увеличения риска развития ГТ у наших больных.

У всех больных с отмеченной острой ГТ были зарегистрированы признаки гемато-, кардио- и панкреатоксичности. Это явилось основанием для проведения корреляционного анализа, который продемонстрировал наличие обратных корреляционных связей между уровнями маркеров острой ГТ и числом нейтрофилов, лейкоцитов, эритроцитов в периферической крови и маркерами ГТ (таблица 3); показателями глобальной систолической и диастолической функций левого желудочка и маркерами ГТ; значениями панкреатической амилазы крови и маркерами ГТ (таблица 4).

Таким образом, по данным 1 этапа исследования наличие исходно повышенных уровней АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы и би-

Таблица 1. Анализ риска развития ГТ у пациентов с исходно имеющимися отклонениями биохимических маркеров по сравнению с больными без таковых и отношение шансов ГТ между этими группами

|

Исходно нормальные уровни M [95%ДИ] |

Исходно увеличенные уровни M [95%ДИ] |

Отношение шансов M [95%ДИ] |

|

|

АЛТ |

22,6% [20,61%–24,73%] |

91,53% [81,65%–96,33%] |

36,99 [14,68-93,15] |

|

АСТ |

22,5% [20,56%–24,52%] |

81,08% [65,8%–95,62%] |

14,73 [6,41-33,80] |

|

ЩФ |

27,59% [25,47%–29,82%] |

86,96% [67,87%–95,46%] |

17,49 [5,17-59,16] |

|

Билирубин |

3,44% [2,65%–4,46%] |

47,22% [36,13%–58,60%] |

25,12 [14,69-42,95] |

Примечание: ДИ — доверительный интервал.

Таблица 2. Риск развития ГТ у больных раком молочной железы на фоне применения терапии таксанами и доксорубицином в зависимости от наличия исходно существующих состояний

|

Количество пациентов |

Отношение шансов развития гепатологической токсичности ОШ [95%ДИ] |

|

|

Жировой гепатоз |

550 |

1,0942 [0,8526-1,4043] |

|

Неалкогольный стеатогепатит |

42 |

6,8735 [3,4873-13,5479] |

|

Хронические вирусные гепатиты В и С. |

17 |

20,5991 [4,6915-90,4448] |

Примечание: ОШ — отношение шансов, ДИ — доверительный интервал.

Эффективность сопроводительной терапии адеметионином (гептралом) при проведении противоопухолевой лекарственной терапии у больных с онкологическими заболеваниями различной локализации

Таблица 3. Данные корреляционного анализа уровня маркеров острой гепатотоксичности и острой гематотоксичности

|

Уровень гемоглобина |

Уровень лейкоцитов |

Уровень гранулоцитов |

|

|

АЛТ |

r = –0,558 (p < 0,05) |

r = –0,563 (p < 0,05) |

r = –0,577 (p < 0,05) |

|

АСТ |

r = –0,523 (p < 0,05) |

r = –0,544 (p < 0,05) |

r = –0,526 (p < 0,05) |

|

ЩФ |

r = –0,568 (p < 0,05) |

r = –0,596 (p < 0,05) |

r = –0,566 (p < 0,05) |

|

Билирубин |

r = –0,527 (p < 0,05) |

r = –0,508 (p < 0,05) |

r = –0,515 (p < 0,05) |

Таблица 4. Данные корреляционного анализа уровня маркеров острой гепатотоксичности и других видов острой токсичности

|

Уровень ФВ |

Уровень Ve/Va |

Уровень панкреатической амилазы |

|

|

АЛТ |

r = –0,589 (p < 0,05) |

r = –0,623 (p < 0,05) |

r = –0,562 (p < 0,05) |

|

АСТ |

r = –0,543 (p < 0,05) |

r = –0,574 (p < 0,05) |

r = –0,534 (p < 0,05) |

|

ЩФ |

r = –0,588 (p < 0,05) |

r = –0,566 (p < 0,05) |

r = –0,545 (p < 0,05) |

|

Билирубин |

r = –0,551 (p < 0,05) |

r = –0,534 (p < 0,05) |

r = –0,532 (p < 0,05) |

Примечание: ФВ — фракция выброса левого желудочка; Ve/Va — соотношение скоростей в фазы раннего и позднего диастолического наполнения левого желудочка.

лирубина, неалкогольного стеатогепатита и сопутствующей инфекции вирусными гепатитами В и С является фактором риска развития ГТ. ГТ часто сочетается с гематологической, кардиологической и панкреатической токсичностью, что следует учитывать при назначении курсов полихимиотерапии с использованием таксанов и доксорубицина у женщин с раком молочной железы. Сложность анализа роли факторов риска и трактовки маркеров ГТ определяет необходимость установления диагноза токсичности и назначения корригирующей и поддерживающей терапии онкологами совместно с гастроэнтерологами, гепатологами.

Только у 158 (36,0%) больных с наличием острой ГТ во время плановых визитов были предприняты меры по ее коррекции. Данным больным с момента выявления маркеров ГТ на весь срок лечения назначались препараты растительного происхождения перорально (33 больных), эссенциальные фосфолипиды с пероральным и парентеральным применением в соответствии с имеющимися рекомендациями (66 больных) и S-аденозил-L-метионин (Гептрал) с парентеральным и пероральным применением в соответствии с имеющимися рекомендациями (59

больных). Препараты урсодезоксихолевой кислоты не назначались из-за опасений усиления диарейного синдрома и тошноты, часто сопровождающих химиотерапевтическое лечение.

Ретроспективный анализ маркеров острой ГТ выявил отсутствие положительного влияния применения препаратов растительного происхождения, более того, у 12 из 33 больных было отмечено небольшое увеличение уровня маркеров ГТ. Данный эффект, вероятно, объясняется возможностью усиления холестаза при применении препаратов расторопши [Полунина Т. Е., 2009; 2011]. В то же время мы выявили положительный эффект применения эссенциальных фосфолипидов и адеметионина.

Для анализа эффективности применения гепатопротекторов при ГТ больные были разделены на 3 группы. В группу 1 были включены: а) больные РМЖ с признаками ГТ, выявленными нами, но которым диагноз ГТ не был поставлен во время лечения (n = 217); б) пациенты, у которых диагноз ГТ был установлен, но лечение не назначалось (n = 64); в) лица, которым проводилось лечение препаратами растительного происхождения (n = 33). Всего в данную группу были включены 314 женщин

Таблица 5. Основные биохимические показатели крови у больных раком молочной железы с ГТ к моменту окончания полихимиотерапии

|

Показатель |

Единица измерения |

КГ М±m |

1 группа (М±m) |

2 группа (М±m) |

3 группа (М±m) |

|

Общий белок |

г/л |

82,9±0,1 |

59,8±0,54* 2,3 |

64,2±0,17* 1, 3 |

77,8±0,9* 1,2 |

|

Альбумин |

г/л |

42,3±0,9 |

29,9±0,2* 1, 2 |

34,1±0,1* 1, 3 |

39,1±0,1* 1,2 |

|

Билирубин общий |

мкмоль/л |

11,6±0,4 |

17,1±0,9* |

16,9±1,0* |

13,1±1,71,2 |

|

Билирубин прямой |

мкмоль/л |

3,2±0,3 |

4,5±0,09* |

4,0±0,04* |

3,7±0,17 |

|

Холестерин |

ммоль/л |

4,8±0,2 |

5,2±0,6 |

5,1±0,4 |

4,82±0,9 |

|

АСТ |

ед/л |

21,4±3,4 |

71,9±4,9* 2,3 |

58,2±4,8*1, 3 |

43,6±5,2* 1,2 |

|

АЛТ |

ед/л |

19,4±1,2 |

63,9±3,1* 2,3 |

42,70±2,7*1,3 |

25,6±2,0* 1,2 |

|

ГГТП |

ед/л |

24,4±5,6 |

136,9±6,17* 2, 3 |

75,2±5,02* 1, 3 |

45,8±3,12* 1, 2 |

|

Щелочная фосфатаза |

ед/л |

174,5±5,6 |

261,7±10,2*2,3 |

228,6±10,7* 1 |

198,5±13,1 1 |

|

Креатинин |

мкмоль/л |

68,31±1,5 |

69,2±2,3 |

68,6±1,58 |

68,5±3,69 |

|

Мочевина |

ммоль/л |

4,58±0,2 |

5,21±0,8 |

4,91±0,8 |

4,36±0,3 |

Примечание: *- достоверность отличия от величины в КГ (р<0,05); 1- достоверность отличия от величины в 1 группе (р<0,05); 2- достоверность отличия от величины во 2 группе (р<0,05); 3- достоверность отличия от величины в 3 группе (р<0,05).

с РМЖ. В группу 2 вошли 66 больных, получавших по поводу ГТ эссенциальные фосфолипиды, в группу 3-59 пациенток, получавших S-аденозил-L-метионин (Гептрал). Все 3 группы были близки по половому составу, возрасту, частоте фоновых заболеваний печени, уровню маркеров цитолиза и холестаза.

По данным обязательных визитов, как видно из таблицы 5, в группе 1 средний уровень маркеров ГТ к окончанию проведения химиотерапии стойко превышал показатели в контрольной группе, в то же время в группах 2 и 3 мы отметили тенденцию к нормализации уровня маркеров к концу лечения, значительно более отчетливую в группе 3. Диспротеинемия была достоверно наибольшей (р<0,05) в группе 1 и достоверно наименьшей (р<0,05) — в группе 3. Уровень маркеров холестаза к концу лечения в группе 3 нормализовался, достоверно отличаясь от величин анализируемых маркеров в группах 1 и 2. В группе 2 величины маркеров холестаза испытали тенденцию к снижению по сравнению с группой 1, но продолжали отличаться от контрольных значений. Величины показателей холестаза в группе 1 к концу лечения значительно превышали уровни в контрольной группе и группе 3. Значения маркеров цитолиза достоверно (p<0,05) снизились в группах 2 и 3, причем в группе 3 они были достоверно (p<0,05) более низкими по сравнению с группами 1 и 2, хотя и продолжали несколько превышать уровни в контрольной группе.

Полученные на 1 этапе данные позволили сделать вывод о высокой частоте лекарственной ГТ при проведении химиотерапевтического лечения у онкологических больных (26,7% по данным обязательных визитов и 39,1% с учетом дополнительных визитов), что настоятельно требует сопроводительной терапии гепатопротекторами при полихимиотерапев-тическом лечении данных больных. Получены доказательства высокой эффективности применения S-аденозил-L-метионина (Гептрала) у данных больных, согласующиеся с результатами отечественных и зарубежных работ. Причем наиболее эффективным, по-видимому, является двухэтапное назначение препарата: вначале внутривенное введение с последующим переходом на пероральный длительный прием, предложенный сотрудниками ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН [Снеговой А. В., 2010; Ларионова В. Б., 2008; 2008; 2008; 2010]

Эффективность сопроводительной терапии адеметионином (гептралом) при проведении противоопухолевой лекарственной терапии у больных с онкологическими заболеваниями различной локализации

На 2 этапе исследования мы провели анализ факторов риска поздней ГТ, а также роли назначения гепатопротекторов на фоне острой ГТ в прогнозе поздней ГТ. Эффект назначения гепатопротекторов оценивался нами у 607 пациенток, истории болезни и амбулаторные карты которых были прослежены нами в течение всего 5-летнего периода наблюдения.

У 46 из 607 пациенток, истории болезни которых были прослежены за 5 лет, были признаки поздней ГТ. Все эти больные перенесли острую ГТ на фоне химиотерапии. Среди 98 пациенток, отнесенных на этапе 1 к группе 1, признаки поздней ГТ во время различных визитов были в 40 случаях (40,8%). Среди 24 больных, отнесенных на этапе 1 к группе 2, поздняя ГТ во время 10-16 визитов (в первые 3 года наблюдения) регистрировалась у 5 пациенток (20,8%). Из 25 лиц, отнесенных на этапе 1 к группе 3, биохимические признаки поздней ГТ были в 1 случае (4,3%), выявленные на 10-12 визитах (в первый год наблюдения). Средняя частота поздней ГТ среди больных, отнесенных к группе 1, была достоверно выше, чем в группах 2 и 3, и она выявлялась за весь 5-летний период наблюдения. Отмечена отчетливая тенденция к более низкой частоте и быстрой редукции поздней ГТ в группе 3 по сравнению с группой 2. Отсутствие статистической достоверности отличия частоты ГТ между группами 2 и 3 связано, очевидно, с небольшим количеством прослеженных больных в рамках данного ретроспективного исследования.

Данные этапа 2 позволили сделать вывод, что фактором риска поздней ГТ является перенесение острой ГТ. Причем сопроводительная двухэтапная терапия адеметионином (Гептралом) во время проведения полихимиотерапии позволяет в наибольшей степени минимизировать риск поздней ГТ, что подтверждает наше предположение, что ведение онкологических больных, получающих полихимиотерапию и имеющих факторы риска ГТ должно проводиться онкологами совместно с гастроэнтерологами, гепатологами.

— Близость потенциальной ГТ при применяемых схемах лечения.

Критериями исключения были:

-

— Первично-множественный рак;

-

— Тяжелое сопутствующее соматическое или психическое заболевание, требующее специального лечения, включая тяжелые инфекционные заболевания в активной форме на момент включения;

— Беременность.

За критерий ГТ у лиц с изначально повышенными уровнями ферментов сыворотки крови принималось такое повышение их уров- ня, при котором изменялась степень гепатотоксичности по этому маркеру в соответствии с рекомендациями Национального ракового института США.

Среди 250 пациентов у 76 (30,4%) имелся такой фактор риска острой ГТ, как наличие хронического вирусного гепатита (ХВГ) с минимальной активностью. Они были рандомизированы на 2 группы: группа 1 ХВГ (41боль-ной) и группа 2 ХВГ (35 больных).

Попытка выделить отдельные группы больных с такими факторами риска ГТ, как курение и злоупотребление алкоголем, не удалась, т. к. у пациентов было одновременное пристрастие к обоим психоактивным факторам, что не явилось неожиданностью, т. к. хорошо известно, что высокое потребление алкоголя, кофе и крепкого чая присуще курильщикам обоих полов.

Соответственно нами были выделены 104 пациента (41,6%), не прекративших курение и злоупотребляющих алкоголем, которые также были рандомизированы на 2 группы: группа 1 КА (53 больных) и группа 2 КА (51 больной). На 1 этапе исследования, в отличие от литературных данных, не было выявлено влияния возраста на риск ГТ, что, возможно, объяснялось искусственным селекционированием выборки. Данный эффект требовал дальнейшего изучения и мы включили в анализируемую группу 70 больных старше 60 лет, рандомизированных на 2 группы: группа 1 П (37 лиц) и группа 2 П (33 лица). Все три пары групп были сопоставимы по полу, возрасту, уровню биохимических маркеров холестаза и цитолиза, которые являлись независимыми факторами риска ГТ на этапе 1 исследования.

Больные групп 1 (основных) наряду с химиотерапией получали сопроводительную терапию адеметионином (Гептралом) по схеме 800 мг в сутки внутривенно капельно с первого дня химиотерапии первые 2 недели, затем перорально в суточной дозе 800 мг до окончания курса лечения. В группах 2 (контрольных) проводилась только химиотерапия.

Конечными точками наблюдения являлись стабилизация или частичная регрессия процесса, а также необходимость отмены лечения, переноса курса либо снижения дозы вследствие развившейся выраженной токсичности. Результаты анализа полученных данных представлены в таблицах 6-8.

Как видно из полученных данных у больных хроническим вирусным гепатитом В исходно имелись несколько повышенные уровни маркеров холестаза и цитолиза, что соответствовало минимальной активности гепатита. Проведение полихимиотерапии в группе 2 ХВГ привело к значительному и достоверному повышению уровня данных маркеров, что трактовалось нами как проявление лекарственной ГТ, выявлявшейся в 68,6% случаев, что, очевидно, и является истинной частотой ГТ у больных онкологическими заболеваниями и фоновой патологией в виде вирусного гепатита В, причем отмечалась значительная частота 2 и 3 степени токсичности. Развитие ГТ сочеталось со 100% необходимостью изменения схемы лечения, вплоть до ее отмены у половины пациентов, что является крайне неблагоприятным прогностическим фактором.

В то же время сопроводительная терапия адеметионином (Гептралом), благодаря своему гепатопротекторному эффекту, препятствовала прогрессированию синдромов холестаза и цитолиза, с достоверно (р < 0,05) более низким уровнем их маркеров по сравнению с контрольной группой. При этом ГТ в основной группе развилась только у 26,8%, больных, что существенно и достоверно ниже (р < 0,05), чем в контрольной группе. Соответственно отсутствие и более легкое течение ГТ у больных основной группы (в большинстве 1 степень токсичности при отсутствии 3 степени) позволили 63,4% больных завершить схему лечения с положительным эффектом. Причем необходимость отмены лечения (9,8% пациентов) также была существенно и достоверно (р < 0,05) ниже, чем в контрольной группе.

У больных, не прекративших курение и злоупотребляющих алкоголем, также отмечалось небольшое, но достоверное повышение уровня маркеров холестаза и цитолиза, что, очевидно, обусловлено токсическим действием этанола. На фоне проведения полихимиотерапии в группе 2 КА также, как и в группе 2 ХВГ, отмечено существенное усиление процессов холестаза и цитолиза с выраженным и достоверным (р < 0,05) повышением их маркеров. Частота ГТ к моменту окончания анализа в контрольной группе составляла 60,8%, что, по-видимому, и являлось истинной частотой ГТ у больных онкологическими заболеваниями, не прекративших курение и злоупотребляющих алкоголем при достаточно высокой частоте 2 и 3 степени токсичности. Соответственно, в данной подгруппе в 51% случаев потребовалось изменение

Эффективность сопроводительной терапии адеметионином (гептралом) при проведении противоопухолевой лекарственной терапии у больных с онкологическими заболеваниями различной локализации

Таблица 6. Выраженность гепатотоксичности и необходимость изменения режима лечения в связи с ее развитием у больных онкологическими заболеваниями и фоновой патологией в виде хронического вирусного гепатита В.

|

Ед. измерения |

КГ n-30 |

Группа 1 ХВГ n — 41 |

Группа 2 ХВГ n-35 |

||||

|

Параметр |

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

|||

|

Возраст |

годы |

56,6±5,8 |

54,1±5,9 |

53,5±5,1 |

|||

|

мужчины |

% |

53,3 |

51,2 |

48,6 |

|||

|

женщины |

% |

46,7 |

48,8 |

51,4 |

|||

|

Билируб. об. |

мкмоль/л |

11,8±1,8 |

17,2±1,9* |

18,1±1,6* |

17,4±1,5 |

32,6±3,9 *1, 2 |

|

|

Билируб. пр. |

мкмоль/л |

3,1±0,2 |

4,9±0,3* |

5,1±0,4* |

4,8±0,3* |

6,4±0,4 *1, 2 |

|

|

ЩФ |

ед/л |

173,3±5,8 |

225,2±21,4 * |

231,3±19,7* |

219,9±20,4 * |

291,8±18,1 *1, 2 |

|

|

ГГТП |

ед/л |

24,1±2,7 |

47,7±4,7* |

49,8±4,9* |

48,1±4,7* |

137,7±4,3 *1, 2 |

|

|

АСТ |

ед/л |

22,4±2,6 |

44,2±3,5* |

55,6±5,3* |

45,5±3,9* |

133,9±8,9 *1, 2 |

|

|

АЛТ |

ед/л |

19,9±1,4 |

31,2±3,5* |

47,6±5,1* |

33,7±3,6* |

124,6±8, 2 *1, 2 |

|

|

ГТ-0 ст. |

% |

- |

100 |

73,2±5,1 |

100 |

31,4±7,8 1, 2 |

|

|

ГТ-1 ст. |

% |

- |

0 |

19,5±6,2 |

0 |

28,6±7,6 2 |

|

|

ГТ-2 ст. |

% |

- |

0 |

7,3±4,1 |

0 |

28,6±7,6 2 |

|

|

ГТ-3 ст. |

% |

- |

0 |

0 |

0 |

11,4±5,4 2 |

|

|

ГТ-4 ст. |

% |

- |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Изменение схемы лечения в целом |

% |

- |

- |

36,6±7,5 |

1002 |

||

|

Перенос курса |

% |

- |

- |

17,1±5,9 |

- |

22,9±7,1 |

|

|

Снижение дозы |

% |

- |

- |

9,8±4,6 |

- |

25,7±7,4 |

|

|

Отмена химиотерапии |

% |

- |

- |

9,8±4,6 |

- |

51,4±8,4 2 |

|

Примечание: *- достоверность отличия от величины в КГ (р<0,05); 1- достоверность изменения величины показателя в группе на фоне полихимиотерапии (р<0,05); 2- достоверность отличия от величины показателя в группе 1 ХВГ и группе 2 ХВГ (р<0,05).

Таблица 7. Выраженность гепатотоксичности и необходимость изменения режима лечения в связи с ее развитием у больных онкологическими заболеваниями не прекратившими курение и злоупотребление алкоголем.

|

Ед. измерения |

КГ n-30 |

Группа 1 |

КА n — 53 |

Группа 2 КА n-51 |

||

|

Параметр |

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

||

|

Возраст |

годы |

56,6±5,8 |

57,3±5,4 |

58,1±5,2 |

||

|

мужчины |

% |

53,3 |

58,5 |

62,9 |

||

|

женщины |

% |

46,7 |

41,5 |

37,1 |

||

|

Билируб. об. |

мкмоль/л |

11,8±1,8 |

16,8±1,6* |

17,9±2,0* |

16,7±1,3* |

29,1±2,5 *1, 2 |

|

Билируб. пр. |

мкмоль/л |

3,1±0,2 |

4,1±0,3* |

4,4±0,4* |

4,3±0,2* |

5,7±0,4 *1, 2 |

|

ЩФ |

ед/л |

173,3±5,8 |

216,2±17,0 * |

222,1±17,4* |

215,9±18,3 * |

279,5±18,0 *1, 2 |

|

ГГТП |

ед/л |

24,1±2,7 |

36,7±4,6* |

44,8±4,4* |

37,7±4,2* |

124,6±4,1 *1, 2 |

|

АСТ |

ед/л |

22,4±2,6 |

36,2±3,4* |

44,8±3,5* |

36,6±3,3* |

74,8±6,9 *1, 2 |

|

АЛТ |

ед/л |

19,9±1,4 |

33,3±3,1* |

41,6±3,3* |

33,7±3,6* |

66,7±6, 2 *1, 2 |

|

ГТ-0 ст. |

% |

- |

100 |

75,5±5,9 |

100 |

39,2±6,8 1, 2 |

|

ГТ-1 ст. |

% |

- |

0 |

18,9±5,4 |

0 |

37,3±6,8 1, 2 |

|

ГТ-2 ст. |

% |

- |

0 |

5,6±3,2 |

0 |

17,6±5,3 1, 2 |

|

ГТ-3 ст. |

% |

- |

0 |

0 |

0 |

11,4±5,4 1, 2 |

|

ГТ-4 ст. |

% |

- |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Изменение схемы лечения в целом |

% |

- |

- |

32,0±6,4 |

- |

51,0±7,02 |

|

Перенос курса |

% |

- |

- |

15,1±4,9 |

- |

15,7±5,1 |

|

Снижение дозы |

% |

- |

- |

9,4±4,0 |

- |

11,8±4,5 |

|

Отмена химиотерапии |

% |

- |

- |

7,5±3,6 |

- |

23,5±5,9 2 |

Примечание: *- достоверность отличия от величины в КГ (р<0,05); 1- достоверность изменения величины показателя в группе на фоне полихимиотерапии (р<0,05); 2- достоверность отличия от величины показателя в группе 1 КА и группе 2 КА (р<0,05).

Эффективность сопроводительной терапии адеметионином (гептралом) при проведении противоопухолевой лекарственной терапии у больных с онкологическими заболеваниями различной локализации

Таблица 8. Выраженность гепатотоксичности и необходимость изменения режима лечения в связи с ее развитием у пожилых больных онкологическими заболеваниями.

|

Ед. измерения |

КГ n-30 |

Группа 1 |

П n — 37 |

Группа 2 П n-33 |

||

|

Параметр |

До лечения |

После лечения |

До лечения |

После лечения |

||

|

Возраст |

годы |

56,6±5,8 |

66,4±6,4 |

67,3±5,2 |

||

|

мужчины |

% |

53,3 |

40,5 |

42,4 |

||

|

женщины |

% |

46,7 |

59,5 |

57,6 |

||

|

Билируб. об. |

мкмоль/л |

11,8±1,8 |

13,8±1,5 |

15,1±2,2 |

13,5±1,6 |

25,1±2,7 *1, 2 |

|

Билируб. пр. |

мкмоль/л |

3,1±0,2 |

3,3±0,3 |

3,8±0,4 |

3,2±0,2 |

5,2±0,4 *1, 2 |

|

ЩФ |

ед/л |

173,3±5,8 |

185,1±18,2 |

199,1±17,4 |

183,3±17,8 |

259,8±19,9 *1, 2 |

|

ГГТП |

ед/л |

24,1±2,7 |

30,7±3,6 |

44,9±4,9* |

31,1±3,2 |

75,2±6,2 *1, 2 |

|

АСТ |

ед/л |

22,4±2,6 |

30,2±3,8 |

41,9±4,9* |

29,9±3,9 |

61,2±7,3 *1, 2 |

|

АЛТ |

ед/л |

19,9±1,4 |

23,3±3,2 |

34,6±3,3* |

24,9±3,6 |

52,1±6, 3 *1, 2 |

|

ГТ-0 ст. |

% |

- |

100 |

78,4±6,7 |

100 |

44,4±8,6 1, 2 |

|

ГТ-1 ст. |

% |

- |

0 |

18,9±6,4 |

0 |

33,3±8,2 2 |

|

ГТ-2 ст. |

% |

- |

0 |

2,7±2,7 |

0 |

16,2±6,4 2 |

|

ГТ-3 ст. |

% |

- |

0 |

0 |

0 |

6,1±4,2 1, 2 |

|

ГТ-4 ст. |

% |

- |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Изменение схемы лечения в целом |

% |

- |

- |

16,2±6,1 |

- |

42,4±7,02 |

|

Перенос курса |

% |

- |

- |

8,1±4,5 |

- |

12,1±5,7 2 |

|

Снижение дозы |

% |

- |

- |

5,4±3,7 |

- |

12,1±5,7 2 |

|

Отмена химиотерапии |

% |

- |

- |

2,7±2,7 |

- |

18,2±6,7 1,2 |

Примечание: *- достоверность отличия от величины в КГ (р<0,05); 1- достоверность изменения величины показателя в группе на фоне полихимиотерапии (р<0,05);

-

2- достоверность отличия от величины показателя в группе 1 П и группе 2 П (р<0,05).

схемы лечения, причем в 23,5% случаев полихимиотерапия была отменена вовсе. Хотя данные цифры в 2 раза ниже, чем у больных группы 2 ХВГ, тем не менее они свидетельствуют о выраженной роли курения и злоупотребления алкоголем в отношении прогноза онкологических больных.

Сопроводительная терапия адеметиони-ном (Гептралом) и у данной категории онкологических больных препятствовала выраженному нарастанию холестаза и цитолиза, с достоверно (р < 0,05) более низким уровнем их маркеров по сравнению с контрольной группой. При этом ГТ выявлялась только в 24,5% случаев, что достоверно (р < 0,05) ниже, чем в группе 2КА и протекание ее было существенно мягче (в основном в виде 1 степени токсичности и отсутствии 3 степени). Закономерно, что этот эффект способствовал достоверно (р < 0,05) более низкой частоте необходимости изменения схемы лечения, при этом отмена полихимиотерапии была необходима только в 7,5% случаев, что существенно и достоверно (р < 0,05) ниже, чем в группе 2 КА и 2 ХВГ и была близка к таковой у больных группы 1 ХВГ (9,8%).

У пожилых лиц с онкологическими заболеваниями показатели цитолиза и холестаза до начала лечения были в пределах вариаций нормы. В то же время на фоне полихимиотерапии в группе 2 П (контрольной) отмечено достоверное повышение маркеров холестаза и цитолиза, правда не столь выраженное, как в вышерассмотренных группах, что нашло свое отражение в несколько меньшей частоте ГТ (55,6%), причем она была представлена, в основном, 1 и 2 степенями токсичности. Соответственно в 42,4% случаев лечащие врачи были вынуждены изменить схему лечения, вплоть до полной отмены химиотерапии у 18,2% больных. Несмотря на то, что частота ГТ, ее тяжесть, приводящие к изменению схемы лечения были ниже, чем в вышеанализи-руемых группах, тем не менее необходимость вынужденных изменений протоколов полихимиотерапии, связанных с поражением печени почти в половине случаев является крайне неблагоприятным прогностическим фактором у данных больных.

В группе 1 П сопроводительная терапия адеметионином (Гептралом) при незначительном усилении процессов холестаза и цитолиза позволяла удерживать уровни их маркеров на уровнях, не требующих изменения схем лечения. Так ГТ выявлялась только в 21,6% случаев, что существенно и достоверно (р < 0,05) ниже, чем в группе 2 П, причем токсичность была представлена, в основном, 1 ст. Благодаря этому изменение протокола лечения потребовалось только в 16,2% случаев, что существенно и достоверно (р < 0,05) ниже, чем в группе 2 П, при этом отмена полихимиотерапии потребовалась только у 1 из 37 пациентов.

Предварительный анализ результатов третьего этапа исследования позволил сделать ряд выводов:

-

1. Наличие ХВГ, курение, злоупотребление алкоголем, пожилой возраст являются факторами риска развития ГТ при проведении полихимиотерапии, причем наихудший прогноз для эффективности полихимиотерапии представляет собой ХВГ, сравнительно наименьший — пожилой возраст. Частота ГТ у больных с данными факторами риска составляет 68,6%; 60,8%; 55,6% соответственно;

-

2. Наличие ГТ сочетается с высокой частотой вынужденного изменения протокола лечения (в 100%; 51%; 42,4% случаев соответственно), вплоть до его полной отмены в 51,4%; 23,5%; 18,2% случаев соответственно. Данный нежелательный побочный эффект, очевидно, ухудшает прогноз у больных онкологическими заболеваниями;

-

3. Сопроводительная терапия адеметиони-ном (Гептралом) у больных метастатическими формами рака с факторами риска ГТ препятствует развитию ГТ или поддержанию ее уровня, в первую очередь внутрипеченого холестаза, на уровне, позволяющем у большинствуа больных продолжить проводимую схему полихимиотерапии;

-

4. Двухэтапная схема сопроводительной терапии адеметионином (Гептралом), является, очевидно, оптимальной у данной категории больных, и ее следует рекомендовать для введения в схему полихимиотерапии у больных различными онкологическими заболеваниями.

Эффективность сопроводительной терапии адеметионином (гептралом) при проведении противоопухолевой лекарственной терапии у больных с онкологическими заболеваниями различной локализации

Список литературы Эффективность сопроводительной терапии адеметионином (гептралом) при проведении противоопухолевой лекарственной терапии у больных с онкологическими заболеваниями различной локализации

- Семиглазов В. Ф., Семиглазов В. В. Адъювантное химиолучевое лечение рака молочной железы//Практич. онкол. -2008. -№ 1. -С. 9-15

- Rutgers E. Guidelines to assure quality in breast cancer//EJSO. -2005. -Vol. 31. -P. 568-576

- Ушкалова Е. А. Менеджмент желудочно-кишечных побочных реакций, индуцированных противоопухолевыми средствами//Фарматека. -2002. -№ 12. -С. 45-53

- Королева И. А. Комплексная оценка состояния внутренних органов при химиотерапии рака молочной железы. Автореф дисс. докт. М. -2010. -51 с

- Quiones Ribas C., Pontn Sivill J. L., Margel Vila M. et al. Dose intensity received in breast cancer treatment with chemotherapy//Farm. Hosp. -2007. -Vol. 31 (5). -P. 270-275

- Richardson L. C., Wang W., Hartzema A. G., Wagner S. The role of health-related quality of life in early discontinuation of chemotherapy for breast cancer//Breast J. -2007. -Vol. 13 (6). -P. 581-587

- Lee W. Drug-induced hepatotoxicity//N. Engl. J. Med. -2003. -Vol. 349. -P. 474-485

- Grant D. M. Detoxification pathways in the liver. Inherit Metab. Dis.//1991. -Vol. 14. -№ 4. -P. 421-430

- Буторова Л. И., Калинин А. В, Логинов А. Ф. Лекарственные поражения печени. Учебно-методическое пособие. Институт усовершенствования врачей. ФГУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова». М.: 2010. -64 с

- Никитин И. Г., Сторожаков Г. И. Лекарственные поражения печени//В кн.: Болезни печени и желчевыводящих путей: Руководство для врачей. Под ред. В. Т. Ивашкина. -М.: ООО «Издат. Дом «М-Вести»,2002. -416 с

- Полунина Т. Е., Маев И. В., Полунина Е. В. Гепатология для практического врача: Руководство для врачей. М.: Авторская Академия; Товарищество научных изданий КМК, 2009, 354 с

- Полунина Т. Е., Маев И. В. Лекарственные поражения печени//Фарматека. -2011. -C. 54-60

- Моисеев С. В. Лекарственная гепатотоксичность//Клиническая фармакология и терапия. -2005. -Том 14. -№ 1. -C. 1-4

- Floyd J., Mirza I., Sachs B., Perry M. C. Hepatotoxicity of chemotherapy//Semin. Oncol. -2006. -Vol. 33 (1). -P. 50-67

- Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практич. рук.: Пер. с англ./Под. ред. З. Г. Апросиной, Н. А. Мухина. -М.: ГЕОТАР-МЕД, 2002. -864 с

- Rodriguez-Frias E. A., Lee W. M. Cancer chemotherapy I: hepatocellular injury//Clin Liver Dis. -2007. -Vol. 11 (3). -P.641-662

- Loriot Y., Perlemuter G., Malka D. et al. Drug insight: gastrointestinal and hepatic adverse effects of molecular-targeted agents in cancer therapy//Nat. Clin. Pract. Oncol. -2008. -Vol. 5 (5). -P.268-278

- Petit E., Langouet S., Akhdar H. et al. Differential toxic effects of azathioprine, 6-mercaptopurine and 6-thioguanine on human hepatocytes//Toxicol In Vitro. -2008. -Vol. 22 (3). -P. 632-642

- Tannapfel A., Reinacher-Schick A. Chemotherapy Associated Hepatotoxicity in the Treatment of Advanced Colorectal Cancer//Z. Gastroenterol. -2008. -Bd. 46 (5). -S. 435-440

- Zorzi D., Laurent A., Pawlik T. M. et al. Chemotherapy-associated hepatotoxicity and surgery for colorectal liver metastases//Br. J. Surg. -2007. -Vol. 94 (3). -P.274-286

- Снеговой А. В., Манзюк Л. В. Эффективность Гептрала в лечении печеночной токсичности, обусловленной цитостатической химиотерапией//Фарматека. -2010. -№ 6. -C. 1-5

- Paul D. et al. Hepatotoxity of chemotherapy//The oncologist. -2001. -Vol. 6. -P. 162-176

- Field K. M. Michael M. Part I: Part II: Liver function in oncology: towards safer chemotherapy use. Lancet Oncol. 2008. -Vol. 9 (11). -P. 1081-1190

- Вельшер Л. З., Маев И. В., Казюлин А. Н. и др. Гепатотоксичность при проведении противопухолевой терапии рака молочной железы (обзор литературы). Паллиативная медицина и реабилитация. 2008; 3: 46-51

- Казюлин А. Н., Вельшер Л. З., Королева И. А. Проблемы гепатотоксичности при проведении противоопухолевой химиотерапии рака молочной железы и методы ее коррекции//Фарматека. -2010. -№ 17 (211). -С. 82-90

- Казюлин А. Н., Вельшер Л. З., Королева И. А. Возможности преодоления гепатотоксичности при проведении комбинированного и комплексного лечения рака молочной железы.//Эффективная фармакотерапия. -2011. -№ 3. -C. 66-72

- Казюлин А. Н., Вельшер Л. З., Данилевская Н. Н., Маевская Е. А. Лекарственная гепатотоксичность при проведении противоопухолевой химиотерапии онкологических заболеваний и возможности ее коррекции//Фарматека. -2012. -№ 8. -C. 37-44

- Казюлин А. Н., Переяслова Е. В. Лекарственная гепатотоксичность в клинической практике//Медицинский совет. -2012. -№ 9. -C. 37-45

- Koroleva I., Kasulin A., Kucheryavyy J., Byahov M. Hepatotoxity in patients with breast cancer during and after taxan-antracyclin-based neoadjuvant chtmotherapy. 21-st International Congress on Anti -Cancer Treatment. Paris, France. 2010; 198-199

- Никитин И. Г. Гепатопротекторы: мифы и реальные возможности//Фарматека. -2007. -№ 13. -C. 14-18

- Ткач С. М. Эффективность и безопасность гепатопротекторов с точки зрения доказательной медицины//Здоров я Украiни. -2009. -№ 6/1. -C. 7-10

- Ларионова В. Б., Горожанская Э. Г. Печеночная недостаточность у онкогематологических больных. Возможности и перспективы применения Гептрала//Фарматека (онкология), № 2, 2008

- Ларионова В. Б., Горожанская Э. Г. Перспективы применения Гептрала при гемобластозах//Общая реаниматология. -2008. -№ 4. -C. 3-12

- Ларионова В., Горожанская Э. Г., Буеверов А. О. и др. Возможности коррекции нарушений печеночного метаболизма при химиотерапии онкогематологических больных//Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. -2008. -№ 5. -C. 1-7

- Ларионова В. Б., Горожанская Э. Г. Возможности Гептрала в коррекции нарушений механизмов антиоксидантной защиты у онкологических больных. Методические рекомендации. -М.: 2010. -C. 49

- Bottiglieri T. S-Adenosyl-L-methionine (SAMe): from the bench to the bedside-molecular basis of a pleiotrophic molecule//Am. J Clin Nutr. -2002. -Vol. 76 (5). -P. 1151S -1157S

- Boelsteri U. A. Mechanisms of NSAID-induced hepatotoxicity. Focus on nimesulide//Drug Saf. -2002. -Vol. 25. -P. 633-48

- Stramentinoli G. Pharmacologic aspects of S-adenosylmethionine. Pharmacokinetics and pharmacodynamics//Am. J. Med. -1987. -Vol. 83 (5A). -P. 35-42

- Friedel H. A., Goa R. L., Benfield P. S-adenosyl-L-methionine. A review of its pharmacological properties and therapeutic potential in liver dysfunction and affective disorders in relation to its physiological role in cell metabolism//Drugs. -1989. -Vol. 38 (3). -P. 389-416

- Santini D., Vincenzi B., Massacesi C. et al. 5-аденозилметионин (гептрал) в лечении поражения печени, вызванного химиотерапией//Фарматека. -2007. -Онкология ASCO. -C. 1-5

- Wang X., Cederbaum A. L. S-adenosyl-L-methionine decreases the elevated hepatotoxicity induced by Fas agonistic antibody plus acute ethanol pretreatment in mice//Arch. Biochem. Biophys. -2008. -Vol. 477 (1). -P. 1-11

- Lu S. C., Mato J. M. S-adenosylmethionine in liver health, injury, and cancer//Physiol. Rev. -2012. -Vol. 92 (4). -P. 1515-1542

- Mato J. M., Martinez-Chantar M. L., Lu S. C. S-adenosylmethionine metabolism and liver disease//Ann. Hepatol. -2013. -Vol. 12 (2). -P. 183-189

- Santini D., Vincenzi B., Massacesi C. S-Adenosylmethionine supplementation for treatment of hemotherapy-induced Liver Injury//Anticancer Reseach. -2003 -P. 5173-5180

- Vincenzi B., Santini D., Frezza A. M. et al. The role of S-adenosyl methionine in preventing FOLFOX-induced liver toxicity: a retrospective analysis in patients affected by resected colorectal cancer treated with adjuvant FOLFOX regimen//Expert Opin Drug Saf. -2011. -Vol. 10 (3). -P. 345-349

- Vincenzi B., Daniele S. Frezza A. M. The role of S-adenosylmethionine in preventing oxaliplatin-induced liver toxicity: a retrospective analysis in metastatic colorectal cancer patients treated with bevacizumab plus oxaliplatin-based regimen//Support Care Cance. -2012. -Vol. 20 (1). -P. 135-139

- Cancer Therapy Evaluation Program, Common Terminology Criteria for Adverse Events, Version 3,0 (CTCAE). -March 31, 2003. Http://ctep. cancer.gov