Эффективность вакуумной терапии в комплексном лечении гнойных ран у пациентов с сахарным диабетом

Автор: Сонис А.Г., Алексеев Д.Г., Ишутов И.В., Ладонин С.В., Филимонов К.А., Манцагова С.А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Статья в выпуске: 4 (56), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен клинический опыт 2 хирургического отделения клиники пропедевтической хирургии Самарского государствен- ного медицинского университета по применению системы вакуумтерапии ран в комплексе лечебных мероприятий. У 30 пациентов с сахарным диа- бетом 2 типа и гнойной хирургической патологией мягких тканей после вскрытия и санации очагов инфекции вели раны традиционным методом и с применением вакуумтерапии. Проведена объективная оценка эффективности местного воздействия на рану отрицательного давления в сравнении с традиционной методикой местного лечения ран в комплексе лечебных мероприятий. При этом оценивали цитологическую, морфологическую и микробиологическую картину раневого процесса. Результаты исследования свидетельствуют о достоверно более высокой эффективности местного лечения ран с применением вакуумтерапии в комплексе мероприятий у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Сахарный диабет, хирургическая инфекция, гнойные раны, вакуумтерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/142212755

IDR: 142212755 | УДК: 617-089.844

Текст научной статьи Эффективность вакуумной терапии в комплексном лечении гнойных ран у пациентов с сахарным диабетом

Одной из наиболее значимых проблем в современной хирургии является лечение пациентов с обширными раневыми дефектами, осложненными наличием инфекции и некроза [1, C.163; 2, C.174]. Присутствие у пациента сопутствующей патологии, негативно влияющей на физиологию раневого процесса, в частности сахарного диабета, многократно усложняет процесс лечения [3, C.551; 4, C.1220]. Актуальность проблемы подчеркивает рост заболеваемости диабетом, а также тот факт, что каждый второй больной с данным заболеванием подвергается хирургическому вмешательству по поводу гнойной хирургической патологии [5, C.80]. Подготовка раневого дефекта к закрытию или замещению у таких пациентов требует длительного времени, значительных финансовых и трудовых затрат [6, С.59]. Поэтому целесообразность использования дополнительных методов локального воздействия на раневой процесс не вызывает сомнения. Одним из эффективных методов, используемых в лечении как острых, так и хронических ран, является вакуумтерапия или лечение отрицательным давлением - Negative Pressure Wound Therapy, NPWT [7, C. 159; 8, C. 429].

На базе 2-го хирургического отделения клиники пропедевтической хирургии Самарского государственного медицинского университета нами было проведено клиническое исследование, целю которого явилось изучение эффективности применения вакуумной терапии в комплексном лечении гнойных ран у пациентов с СД 2 типа (далее – СД2). Пациенты с СД2 поступали в отделение в экстренном порядке, с осложнениями в виде гнойной хирургической патологии, а именно абсцессов и флегмон мягких тканей туловища и конечностей.

При поступлении всем пациентам в экстренном порядке выполняли хирургическое вмешательство, которое включало в себя вскрытие гнойника, его ревизию с довскрытием карманов и затеков, обработку операционной раны растворами антисептиков. Завершали операцию установкой резино-марлевых дренажей в рану с осмотически активными препаратами (левосин, левомеколь) и наложением асептической повязки. В дальнейшем, местное лечение ран соответствовало традиционным подходам с учетом фазы раневого процесса.

Антибактериальную терапию проводили всем пациентам с учетом результатов посева материала из раны на микрофлору и ее чувствительность к антиинфекционным химиопрепаратам.

Вне зависимости от формы коррекции гипергликемии на амбулаторном этапе, все пациенты с СД2, при поступлении в стационар, были переведены на инсулинотерапию с учетом рекомендаций эндокринолога. При необходимости схему инсулинотерапии корригировали.

Критерием включения пациентов в исследование являлось отсутствие достоверной положительной динамики раневого процесса, то есть неэффективность местного лечения традиционным способом в течение недели после вскрытия гнойника, т.е. сроков, достаточных для формирования признаков перехода первой фазы раневого процесса во вторую. Таким пациентам схему лечебных мероприятий дополняли местным применением вакуумтерапии, эффективность которой также оценивали через семь суток кура-ции. В итоге, за первое полугодие 2017 года в исследовании приняли участие 30 пациентов с СД2 и гнойной хирургической патологией в виде абсцессов и флегмон мягких тканей туловища и конечностей.

Всем 30 пациентам применяли вакуумтерапию с помощью специального аппарата и набора расходных материалов к нему. На практике использовали систему лечения ран отрицательным давлением Вивано (Vivano® System) компании PAUL HARTMANN [9, C.58]. Основным действующим звеном данной системы является аппаратная часть, создающая в области раны отрицательное давление. В сочетании с комплектом перевязочных материалов и контейнером для сбора экссудата, аппарат позволяет в автоматическом режиме осуществлять высокоэффективное продолжительное лечебное воздействие на раны различной этиологии отрицательным давлением [10, C.16].

Установку системы вакуумтерапии Вивано всем пациентам проводили по следующему алгоритму. В течение очередной перевязки больному выполняли, в пределах возможного, предварительное механическое очищение раны от некрозов, струпа и твердых частиц экссудата, с последующим промыванием раневой поверхности физиологическим раствором. Далее, кожные края раны обкладывали защитным раневым покрытием. Непосредственно в рану помещали перевязочный материал (полиуретановую губку), которую моделировали по объему и форме раневого дефекта. Губку герметично закрывали адгезивной пленкой. В пленке вырезали отверстие диаметром 2-4 см., не повреждая при этом помещенную в рану губку. К отверстию подводили специальный соединительный порт, выполненный из мягкого силикона. Дополнительно закрывали рану сверху герметичной повязкой, через которую проводили порт. Последний, в свою очередь, соединяли с дренажными трубками контейнера для сбора раневого экссудата, который совмещали с аппаратной частью системы (рисунок 1).

Аппарат работал в режиме «постоянного вакуума» с уровнем давления 125 мм.рт.ст. в течение 24 часов. Затем проводили перевязку, удаляли из раны полиуретановую губку, санировали рану раствором антисептика и выполняли повторную установку системы вакуумтерапии с новым набором фирменных перевязочных средств.

Эффективность местного лечения ран традиционным способом и с применением вакуумной терапии в комплексе лечебных мероприятий у пациентов с СД2 оценивали по следующим критериям:

-

· динамика процесса экссудации;

-

· динамика качественного состава стенок раневого дефекта;

-

· динамика бактериальной обсемененности ран;

-

· динамика раневой цитологии.

Временные периоды обсервации и оценки эффективности лечебных мероприятий в обоих случаях составляли, согласно дизайну исследования, одну неделю.

Для оценки динамики процесса экссудации проводили взвешивание перевязочного материала (на этапе применения традиционной схемы местного лечения) или контейнера для сбора экссудата (на этапе вакуумтерапии) до перевязки и после суточной экспозиции на следующей перевязке.

Оценку качественного состава стенок раневого дефекта проводили с помощью авторской программы для ЭВМ «Анализатор раневых поверхностей «WoundCheck» (Заявка на программу №2016663863). Рану в мягких тканях фотографировали на следующие сутки после операции, то есть на первой перевязке и, затем, ежедневно. Программа позволяла объективно оценить динамку изменения качественной составляющей стенок раневого дефекта (некроз, фибрин, грануляционная ткань), их распространенность в ране, по уникальной цветовой характеристике каждого из этих составляющих.

Рисунок 1. Система вакуумтерапии Вивано установлена в рану

Бактериальную обсемененность ран определяли с помощью такого показателя, как число колониеобразующих единиц (далее – КОЕ) микроорганизмов в 1 мл. раневого отделяемого. Подсчет КОЕ начинали с первой перевязки и проводили, далее, раз в два дня.

Цитологическую картину изучали путем исследования раневых мазков-отпечатков по методу М.В. Покровской в модификации Д.М. Штейнберга с выделением 6 типов цитограмм, которые, затем, сводили в две группы: воспалительные (I-III типы мазков) и регенераторные (IV-VI типы мазков). Первое исследование проводили сразу после операции, то есть в день госпитализации и, далее, раз в два дня.

Статистическая обработка результатов клинического исследования проводилась методами вариационной статистики.

В проведенном исследовании средний возраст пациентов составил 62,34±2,48 года, при этом продолжительность диабетического анамнеза не превышала 18,46±2,92 лет. Средний объем послеоперационных раневых дефектов был равен 42,36±6,23 см.куб. По глубине поражения покровов тела по Ahrenholz D.Н. (1991) пациентов со 2 ст. глубины поражения было 14 человек (46,7%), 3 ст. – 9 человек (30%) и 4 ст. – 7 человек (23,3%).

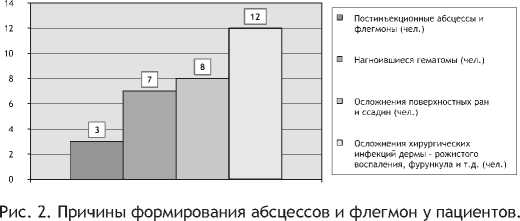

Причинами формирования гнойников у пациентов – участников исследования явились:

-

· внутримышечные инъекции медикаментов с последующим развитием постинъекционных абсцессов и флегмон (3 человека, 10%),

-

· травмы в виде ушиба мягких тканей с последующим развитием нагноившейся гематомы (7 человек, 23,3%);

-

· несвоевременное или неполноценное лечение поверхностных инфицированных ран и потертостей (8 человек, 26,7%);

-

· осложнения поверхностных форм хирургических инфекций, таких как рожистое воспаление, фурункулы, эризипелоид (12 человек, 40%).

Более наглядно данная информация представлена на диаграмме в рисунке 2:

Оценка интенсивности раневой экссудации показала, что на протяжении первой недели после вскрытия гнойника у пациентов не было достоверной динамики данного маркерного признака. Средняя масса (М) раневого экссудата в первую перевязку составила 144,56±20,28 г., в седьмую – 150,37±24,32 г. Различие статистически незначимо (р≥0,05). Персональные значения показателя ΔМ в первые семь суток наблюдения также находились в пределах статистической погрешности.

После начала вакуумтерапии отмечали увеличение интенсивности процесса раневой экссудации у всех пациентов, с максимумом на третьи сутки применения – 220,12±38,26 г., и последующим купированием процесса экссудации к 7 суткам использования системы вакуумтерапии. Средняя масса экссудата при этом не превышала 24,38±6,44 г. Различие с массой экссудата на этапе традиционного местного ведения раны статистически значимо в обоих случаях (р≤0,05).

Анализ качественного состава стенок раневого дефекта, проведенный с помощью авторской программы «WoundCheck», показал отсутствие достоверной динамики соотношения площади некроза, налета фибрина и свободной от последних раневой стенки, на протяжении недели местного лечения раны традиционными средствами. Соотношение относительной площади перечисленных оцениваемых показателей на первой перевязке составляло, в среднем, 24,4±5,23%, 42,2±8,96% и 43,5±11,28% соответственно. На седьмые сутки местного ведения раны традиционным методом данное соотношение достоверно не изменилось и составило 22,8±6,47%, 46,4±9,91% и 41,2±8,52%. Различие во всех случаях статистически незначимо (р≥0,05). Также «WoundCheck» показал отсутствие грануляционной ткани в ране в этот период.

Включение вакуумтерапии в комплекс лечебных мероприятий привело к значимому уменьшению относительной площади некроза до 12,8±7,16% на 4 сутки использования системы, налета фибрина – на 7 сутки (28,2±12,44%). Различие с относительной площадью оцениваемых показателей на этапе традиционного местного ведения раны статистически значимо в обоих случаях (р≤0,05). Кроме того, «WoundCheck» зафиксировал появление грануляционной ткани в ране, в среднем, на 5,46±0,98 сутки применения ва-куумтерапии.

Данные микробиологических исследований в первую неделю лечения, при традиционном местном ведении ран показали, что число КОЕ в экссудате снизилось до субкритических цифр (<105 в 1 мл.) лишь у 2 (6,7%) из 30 участников исследования. У оставшихся 28 пациентов с надкритическим значением данного показателя применение вакуумтерапии на протяжении аналогичного периода времени (вторая неделя лечения) способствовало снижению КОЕ в раневом экссудате до субкритических цифр в 100% случаев. Различие статистически значимо (р≤0,05).

Изучение раневых мазков-отпечатков в первую неделю лечения показало, что использование традиционных методов местного ведения ран способствовало переходу цитологической картины от воспалительной к регенераторной у 3 (10%) из 30 участников исследования. Применение ваку-умтерапии на протяжении аналогичного периода времени (вторая неделя лечения) способствовало трансверсии цитологической картины с воспалительной на регенераторную у 25 (92,6%) из 27 пациентов, имевших воспалительные типы мазков отпечатков на момент начала воздействия на рану отрицательным давлением. Различие статистически значимо (р≤0,05).

Результаты проведенного клинического исследования позволяют сделать вывод о том, что применение системы вакуумтерапии Вивано в комплексе лечебных мероприятий у пациентов с гнойными ранами на фоне СД2 достоверно ускоряет процесс перехода воспалительной фазы раневого процесса в регенераторную за счет очищения раны от некрозов и фибрина, снижения бактериальной обсемененно-сти последней и купирования в ней процессов экссудации.

Считаем, что у пациентов с СД2 и хирургической инфекцией мягких тканей включение вакуумтерапии в схему местного лечения ран должно производиться на следующие сутки после вскрытия гнойного очага.

Список литературы Эффективность вакуумной терапии в комплексном лечении гнойных ран у пациентов с сахарным диабетом

- Laura H.R.TheSurgicalCareImprovementProjectandPrevention of Post-Operative Infection, Including Surgical Site Infection/H.R. Laura, D.P. Amani, R.G. Sawyer//Surgical Infections. -2011. -Vol. 12(3). -P. 163-168

- Ki V. Bacterial skin and soft tissue infections in adults: A review of their epidemiology, pathogenesis, diagnosis, treatment and site of care/V. ki, C. Rotstein//Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology. -2008. -Vol. 19(2). -P. 173-184

- Portillo M.C. Voluntary Organizations and Community Groups as New Partners in Diabetes Self-management and Education: A Critical Interpretative Synthesis/M.C. Portillo //Diabetes Educator. -2015. -Vol. 5(41). -P. 550-568

- Brem H. Cellular and molecular basis of wound healing in diabetes/H. Brem, M. Tomic-Canic//Journal of Clinical Investigation. -2007. -Vol. 117(5). -P. 1219-1222

- Liu L. Empyema and psoas abscess in a previously undiagnosed diabetic patient/L. Liu, Z.W. Goh, B. Rhodes//New Zealand Medical Journal. -2013. -Vol. 126. -P. 79-82

- anssen A.H. Negative pressure wound therapy versus standard wound care on quality of life: a systematic review/A.H. Janssen//Journal of Wound Care. -2016. -Vol. 25(3). -P. 156-159

- Donald E.F. Pressure Irrigation of Surgical Incisions and Traumatic Wounds/E.F. Donald//Surgical Infections. -2017. -Vol. 18(4). -P. 424-430

- Riabov A.L. Treatment of purulent wounds by using of negative pressure/A.L. Riabov, O.I. Skalozub, R.V. Lapin//khirurgiia. -2014. -Vol. 6. -P. 58-60

- Obolensky V.N. Negative pressure wound therapy in the treatment of acute pyoinflammatory diseases of soft tissues/V.N.Obolensky, Ermolov, G.V. Rodoman//EWMA Journal. -2016. -Vol. 16(2). -P. 15-21