Эффективность взаимодействия препарата ассоциативных бактерий с сортами Glycine max. L

Автор: Парахин Н.В., Моисеенко Ю.В., Петрова С.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития растениеводства

Статья в выпуске: 5 (20), 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено действие препарата ассоциативных бактерий на сортах Glycine max. L. и дана оценка эффективности его применения.

Ассоциативные бактерии, симбиотический препарат, биологическая эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/147123438

IDR: 147123438 | УДК: 633.31/.37:632.937.15

Текст научной статьи Эффективность взаимодействия препарата ассоциативных бактерий с сортами Glycine max. L

многообразные растительно - микробные взаимодействия . Микроорганизмы не просто способствуют росту и развитию растений , но являются для них донорами широкого круга адаптивно значимых функций , позволяющих в полной мере реализовать биологический потенциал ( Проворов , Тихонович , 2003; Пиневич , 2007).

Следует помнить , что эффективность растительно микробных ассоциаций может носить как положительный , так и отрицательный характер , который , в свою очередь , является следствием взаимодействия целого ряда факторов : вид растения , его физиологическое состояние , генотип микроорганизма , его конкурентоспособность , тип почвы , влажность , кислотность , аэрация и др . (Schippers,1992; Чеботарь и др ., 2007).

Наиболее широко известными колонизаторами корней бобовых растений являются ризобии , вступающие с ними в симбиоз . Однако существует и ряд других полезных ризосферных микроорганизмов , также являющихся эндофитами . Это бактерии рода Pseudomonas, Azospirillum, Bacillus и др ., объединенные в группу почвенных микроорганизмов PGPR (plant growth-promoting rhizobacteria), на основе которых создан отечественный микробиологический препарат Экстрасол , являющийся разработкой Всероссийского НИИ сельскохозяйственной микробиологии . Взаимодействие псевдомонад и бацилл , входящих в состав данного биопрепарата , наиболее подробно изучено с растениями семейства злаковые и в гораздо меньшей степени с бобовыми .

Принимая во внимание общепризнанное мнение о том , что в формировании специфических условий ризосферы главную роль все же играет растение ( Тихонович , Проворов , 1998, 2003), нами была оценена возможность создания высокоэффективной растительно - микробной системы на основе взаимодействия консорциума ассоциативных бактерий ( экстрасол ) с различными сортами сои .

М атериалы и методика исследований

Исследования проводились в 2007-2008 гг . на базе Орел ГАУ совместно с ГНУ ВНИИЗБК на опытном поле лаборатории селекции гороха и фасоли при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований ( Грант РФФИ офи - ц 08-04-13565).

Объектом исследований служили два районированных сорта сои Ланцетная и Свапа .

Опытный материал был выращен в полевом селекционном севообороте , площадь делянки составила 10 м 2, повторность 4- х кратная , способ посева – рядовой . Размещение делянок систематическое со смещением .

Почва опытного участка темно - серая лесная среднесуглинистая , подстилаемые лессовидным суглинком , средней окультуренности ( среднее содержание гумуса 5,1%, подвижного фосфора – 23,3, обменного калия – 9,7 мг /100 г почвы , рН сол – 5,3, гидролитическая кислотность – 4,4 мг экв /100 г почвы ). Предшественник – ячмень . Микрорельеф участка выровненный .

В опытах изучалась эффективность взаимодействия микробного консорциума препарата Экстрасол с сортами сои. Экстрасол представляет собой чистую культуру ассоциативных бактерий (Artrobacter mycorens 7, Flavobacterium sp. L. – 30, Agrobacterium radiobacter 204, Agrobacterium radiobacter 10, Bacillus subtilis Ч-13, Pseudomonas fluorescens 2137, Azospirillum lipoferum 137). Инокуляцию семян биопрепаратом проводили из расчета 2 л/т.

Период вегетации 2007 года в целом характеризовался пониженным количеством осадков и высокими температурами воздуха , тогда как в 2008 году отмечались периоды , когда количество выпавших осадков превышало среднемноголетнее значение в 3 раза ( июль ).

Согласно методике Г . С . Посыпанова (1993), осуществляли учет надземной и корневой фитомассы . Нитрогеназную активность определяли ацетиленовым методом ( Чундерова А . И ., 1980) в модификации В . П . Орлова (1984) и А . С . Ш аина (1990). Изучение фотосинтетических возможностей сортов проводили методом регистрации индукции флуоресценции хлорофилла у интактных растений с использованием портативной системы измерения флуоресценции хлорофилла Mini-PAM по Bilger &Schreiber (1995), а площадь ассимиляционной поверхности листьев – с помощью фотопланиметра Li-3000c. Содержание белка в семенах сои определяли с помощью анализатора зерна Infratec™ 1241 по оригинальной методике (Foss). Полученные данные статистически обработаны по Б . А . Доспехову (1985) на персональном компьютере .

Результаты и их обсуждение

Поскольку соя является бобовым растением и способна вступать в симбиотические отношения с бактериями рода ризобиум , образуя на корнях клубеньки , то учет ее модулирующей способности в ответ на интродукцию в ризосферу PGPR будет служить важным показателем биологической эффективности Экстрасола .

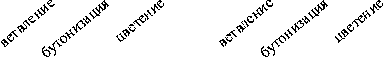

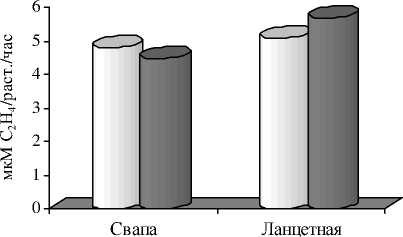

Изучение симбиотической деятельности сои показало , что во все годы исследований сорта изначально различались как по динамике формирования , так и по величине симбиотического аппарата . Так , у сорта Свапа максимальное количество и масса активных клубеньков в контроле сформировалось к фазе цветения , а у сорта Ланцетная к данному периоду их число снизилось , по сравнению с фазой бутонизации на 20%. Причем характер кривых , отражающих изменение нодуляции корней в онтогенезе , при интродукции в ризосферу PGPR у сорта Ланцетная практически не изменился , тогда как у сорта Свапа пик симбиотической активности стал проявляться раньше – в фазу бутонизации ( рис . 1).

Этому явлению есть вполне логичное объяснение : ассоциативные бактерии в ризосфере продуцируют определенные активаторы и регуляторы роста , восполняют дефицит важных биологически активных веществ у растения , влияя тем самым на экссудацию . Корневые выделения , в свою очередь , стимулируют хемотаксис Rhizobium ( Архипова , 2001; Чеботарь , 2007; Timmusk et al., 1999;Bai et al., 2003; Lugtenberg et al., 1999).

Свапа

Ланцетная

a a R s

— ♦— контроль ------- экстрасол

а )

Свапа

Ланцетная

— ♦— контроль - --•-- - экстрасол

б )

Рис . 1. Клубенькообразующая способность сортов Glycine max . в зависимости от использования микробного препарата экстрасол , среднее 2007-2008 гг .: а ) количество активных клубеньков , млн . шт / га ;

б ) масса активных клубеньков , кг / га .

В наших опытах также подтверждается стимулирующее влияние ассоциативных микроорганизмов , входящих в состав препарата Экстрасол , на показатели симбиотической деятельности растений сои . Причем степень этого влияния зависела от сорта . Масса и количество клубеньков на корнях сорта Свапа возрастало в среднем по годам на 45 и 50%, а у Ланцетной – на 22 и 25% соответственно ( рис . 2). Такие резкие межсортовые различия по способности к симбиозу у самоопыляющихся видов являются нормой ( Тихонович , 1998) и зависят не просто от генотипа растений (Triplett, 1992), но и от его географического происхождения (Edye et al., 1974).

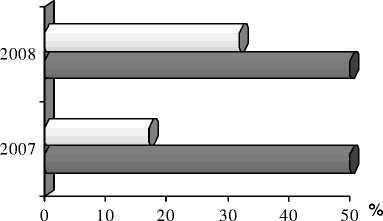

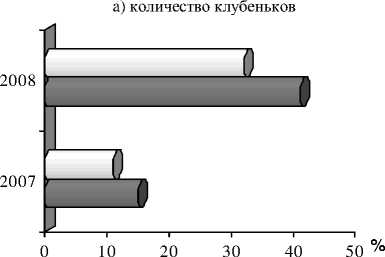

Формирование мощного симбиотического аппарата , которым в наших опытах отличался сорт Свапа , не всегда говорит о его активности . Данные , полученные нами методом газовой хромотографии , свидетельствуют о том , что наиболее активно фиксировали азот воздуха растения сорта Ланцетная , который по величине симбиотического аппарата в 2 раза уступал сорту Свапа . Существенный рост массы и количества клубеньков , вызванный интродукцией PGPR у данного сорта не только не активизировал работу нитрогеназного комплекса , но и существенно снизил ее ( рис .3). В тоже время активность симбиотической азотфиксации сорта Ланцетная при использовании микробного препарата Экстрасол повышалась на 12%.

Вероятно , пониженная нитрогеназная активность сорта Свапа связана с перерасходом энергии на образование и функционирование избытка клубеньков ( Проворов , 2003).

□ Свапа □ Ланцетная

□ контроль □ экстрасол

Рис . 3. Нитрогеназная активность сортов сои , среднее за 2007-2008 гг . ( НСР 05 =0,3).

б ) масса клубеньков

Рис . 2. Изменение симбиотических признаков сортов сои от применения микробного препарата экстрасол , прибавка к контролю %.

Наиболее интенсивно фиксация молекулярного азота происходит в случае сопряжения с процессом фотосинтеза и может определять его уровень (Sharma et al., 1982; Hartwig, 1997; Тихонович , 1998; Посыпанов , 1993; Парахин , 2006 и др .).

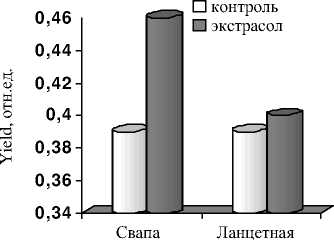

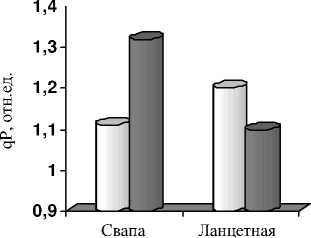

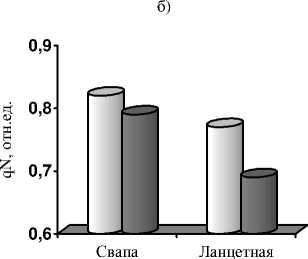

Изучение фотосинтетической деятельности посевов сои показало , что в норме сорта практически не отличаются как по величине площади листьев , так и по их функциональной активности . Однако при использовании в опытах микробного препарата ассоциативных бактерий проявляется межсортовая изменчивость по данным признакам ( табл . 1, рис . 4). Так , наиболее существенные изменения ассимиляционной поверхности листьев коснулись сорта Ланцетная , у которого площадь листьев в среднем за годы исследований возрастала на 22%.

При этом функциональная активность первичных реакций фотосинтеза оставалась на стационарном уровне . Напротив , сорт Свапа отвечал на колонизацию корней PGPR повышением эффективности работы фотосистемы II ( ФС II) листьев , где коэффициент фотохимического тушения и квантовый выход увеличивались на 18% без изменения линейных параметров листьев . Отсюда следует , что сорт Ланцетная , обладающий меньшими величинами qP и Yield ФС II, компенсировал недостаточную фотосинтетическую активность за счет увеличения площади листьев . Похожие выводы сделал Махон с соавторами (Machon, Hobbs, 1981, 1982), которые проводили исследование линий гороха , различавшихся по скорости фиксации СО 2 .

□ контроль □ экстрасол

-

в )

Рис . 4. Функциональная активность ФС II листьев сои при использовании микробного препарата экстрасол , среднее 2007-2008 гг .:

-

а ) квантовый выход ФС II (Yield); б ) коэффициент фотохимического тушения (qP); в ) коэффициент нефотохимического тушения – (qN).

Таблица 1 – Площадь листьев сортовых посевов сои , тыс . м 2/ га

|

Вариант |

Свапа |

Ланцетная |

||||

|

2007 |

2008 |

среднее |

2007 |

2008 |

среднее |

|

|

Контроль |

20,6 |

24,2 |

22,4 |

20,9 |

22,4 |

21,6 |

|

Экстрасол |

23,1 |

26,0 |

24,5 |

23,5 |

31,2 |

26,3 |

|

+ к контролю , % |

9,3 |

22 |

||||

|

НСР 05 |

3,14 |

7,9 |

0,33 |

7,0 |

||

Таким образом , биологическая эффективность препарата Экстрасол на сортах сои проявилась по - разному , в большей степени стимулируя у сорта Свапа величину симбиотического аппарата и активность первичных реакций фотосинтеза , тогда как сорт Ланцетная отзывался повышением нитрогеназной активности и площади листьев .

Такие физиологические изменения в растениях , вызванные инокуляцией ассоциативными бактериями , повлияли на урожайность и содержание белка в семенах сои ( табл . 2).

Таблица 2 – Хозяйственная эффективность препарата Экстрасол с сортами сои

|

Вариант |

Свапа |

Ланцетная |

||||

|

урожайность семян , т / га |

урожайность семян , т / га |

прибавка , % |

||||

|

2007 |

2008 |

2007 |

2008 |

2007 |

2008 |

|

|

Контроль |

4,06 |

3,82 |

4,62 |

3,50 |

||

|

Экстрасол |

3,99 |

3,53 |

4,78 |

3,91 |

3,42 |

11,66 |

|

НСР 05 |

0,64 |

0,28 |

0,37 |

0,87 |

||

Во все годы исследований , дополнительный сбор семян на уровне 3-12% был получен лишь у сорта Ланцетная , средняя урожайность которой в варианте с инокуляцией семян Экстрасолом составила 4,34 т / га и была обусловлена ростом площади листьев и нитрогеназной активности растений .

Повышение урожайности семян сорта Свапа в опытном варианте зарегистрировано не было , несмотря на существенное увеличение размеров и величины симбиотического аппарата , которое , в свою очередь , оказало положительное влияние на белковость семян . Однако данный эффект был получен только в 2007 году ( табл . 3), что можно объяснить повышением эффективности биопрепарата в более засушливых условиях . Например , Белимов (1994, 2008) в своей работе с ассоциативными бактериями указывает на их способность легко адаптироваться к различным условиям и поддерживать численность популяции относительно стабильной и активной . Возможно также , что при дефиците влаги в ризосфере ослабевали конкурентные и антагонистические взаимодействия между интродуцируемыми штаммами и аборигенной микрофлорой , а внесение большого количества клеток интродуцента при инокуляции позволяло ему успешно конкурировать с аборигенными микробами , колонизирующая способность которых была снижена недостатком влаги .

Таблица 3 – Содержание белка в семенах сортов сои при использовании препарата экстрасол , % АСВ

|

Вариант |

Свапа |

Ланцетная |

||||

|

2007 |

2008 |

среднее по годам |

2007 |

2008 |

среднее по годам |

|

|

Контроль |

40,5 |

42,1 |

41,3 |

40,1 |

42,3 |

41,2 |

|

Экстрасол |

44,2 |

42,2 |

43,2 |

42,9 |

41,8 |

42,3 |

|

прибавка , % |

9,1 |

- |

7,0 |

- |

||

|

НСР 05 |

0,44 |

0,3 |

0,29 |

0,41 |

||

В посевах сорта Ланцетная в условиях 2007 года эффективность препарата Экстрасол , как и у сорта Свапа , в большей степени проявилась на увеличении качества семян , тогда как в условиях оптимального увлажнения 2008 года качество семян у обоих сортов не изменилось .

Таким образом , результаты наших исследований показали наибольшую эффективность использования препарата ассоциативных бактерий в посевах сои сорта Ланцетная , у которой отмечалось как улучшение общего физиологического состояния растений , так и увеличение урожайности и качества семян . При этом предварительные расчеты экономической эффективности показали получение 16% прибыли от использования данного препарата .

Список литературы Эффективность взаимодействия препарата ассоциативных бактерий с сортами Glycine max. L

- Архипова, Т. Н. Возможное участие цитокининов в рострегулирующем действии бактерий рода Bacillus/Т. Н. Архипова, А. И. Мелентьев, С. Ю. Веселов//Материалы научн. конф., 24-26 окт. 2001 г. -Уфа, 2001. Т. 1. -С. 12-13.

- Белимов А.А. Взаимодействие ассоциативных бактерий и растений в зависимости от биотических и абиотических факторов: автореф. дис. … доктора биол. наук/А. А. Белимов. -Санкт-Петербург, 2008. -46 с.

- Белимов, А. А. Приживаемость и эффективность корневых диазотрофов при инокуляции ячменя в зависимости от температуры и влажности почвы/А. А. Белимов, С. М. Поставская, О. Ф. Хамова, А. П. Кожемяков, А. М. Кунакова, Е. В. Груздева//Микробиология. -1994. Т. 63. -С. 900-908.

- Парахин, Н. В. Сельскохозяйственные аспекты симбиотической азотфисаци/Н. В. Парахин, С. Н. Петрова -М.: КолосС, 2006. -158 с.

- Пиневич А.В. Микробиология. Биология прокариотов: Учебник. В 3 т. Том 1/А. В. Пиневич. -СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2007 -331 с.

- Посыпанов, Г. С. Биологический азот. Проблемы экологии и растительного белка/Г. С. Посыпанов. -М.: Изд-во МСХА, 1993. -272 с.

- Проворов, Н. А. Эколого-генетические принципы селекции растений на повышение эффективности взаимодействия с микроорганизмами/Н. А. Проворов, И. А. Тихонович//Сельскохозяйственная биология, 2003. -№3. -С.11-23.

- Тихонович, И. А. Генетика симбиотической азотфисации с основами селекции/И. А. Тихонович, Н. А. Проворов -СПб.: Наука, 1998. -194 с.

- Чеботарь, В.К. Эффективность применения биопрепарата Экстрасол/В. К. Чеботарь, А. А. Завалин, Е. И. Кипрушкина -Москва, 2007. -222 с.

- Шаин, А.С. Оценка и создание нового исходного материала клевера лугового с повышенной белковой продуктивностью и азотфиксирующей способностью: автореф. дис. … канд. с.-х. наук/А. С. Шаин. -М., 1990.

- Bai, Y. Enhanced soybean plant growth resulting from coinoculation of Bacillus strains with Bradyrhizobium japonicum/Y. Bai, X. Zhou, D. S. Smith//Crop Sci., 2003.Vol.43. P.1774-1781.

- Bilger, W. Determination of the quantum efficiency of photosystem II and of nonphotochemical quenching of chlorophyll fluorescence in the field/W. Bilger, U. Schreiber, M.Bock. Oecologia 1995;102:425-32.Timmusk et al., 1999

- Edye, L.A. The symbiotic effectiveness and geographic origin of morphological-agronomic groups of Stylosanthes/L. A. Edye, R. L. Burt, D. O. Norris//Austral. J. Exp. Agr. Anim. Husb. 1974. Vol. 14. P. 349-357.

- Hartwig, U.A. Is the variable oxygen permeability in nodules a phisical or physiological phenomenon?/U.A. Hartwig, J. Trommler, C. Weisbach//Biological Fixation of Nitrogen for Ecology and Sustainable Agriculture. Berlin; Heidelberg, 1997. P.241-244.

- Lugtenberg, B.J. Tomato seed and root exudates organic acids: composition, utilization by Pseudomonas biocontrol strains and role in rhizosphere colonization/B. J. Lugtenberg, M. Simons, L. V. Kravchenko//Environ. Microbiol., 1999. Vol.1. P.9-13.Triplett, 1992.

- Machon, J.D. Field evalution of growth and nitrogen fixation in peas selected for high and low photosynthetic CO2 exchange/J. D. Machon//Can. J. Plant Sci. 1982. Vol. 62. P. 5-17.

- Schippers, B. Prospects for management of natural suppressiveness to control soilborne pathogens//In: Biological control of plant diseases, progress and challenges for the future. NATO ASI Series A:Life Sciences. Tjamos E.C., Papavizas G.C., Cook R.J. (eds.). Plenum Press, New York, 1992. Vol.230. P.21-34.

- Sharma, P.K. Studies on relationship between chlorophyll content and nitrogen fixation in lentil (Lens esculenta L.) nodulated by different strains of Rhizobium leguminosarum/P. K. Sharma, V. P. S. Chahal, R. B. Rewari//Indian J. Microbiol. 1982. Vol. 22. P.291-292.

- Timmusk, S. Cytokinin production by Paenibacillus polymyxa/S. Timmusk, B. Nicander, U. Granhall, E. Tillberg//Soil. Biol. Biochem., 1999. Vol.31. P.847-1852. 258.

- Triplett, E.W. Diazothrophic endophytes: prospects for nitrogen fixation in monocots/E. W. Triplett//Plant and Soil, 1996. Vol.186. P.29-38.