Эффективность взаимодействия сортов люпина узколистного с полезной почвенной микрофлорой

Автор: Петрова С.Н., Моисеенко Ю.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития селекции сельскохозяйственных культур

Статья в выпуске: 3 (36), 2012 года.

Бесплатный доступ

Дана оценка биологической и хозяйственной эффективности создания растительно-микробных симбиозов в посевах люпина узколистного. Для изученных сортов выявлены наиболее эффективные микробиологические препараты.

Люпин узколистный, растительно-микробные системы, азотфиксация, фотосинтез, продуктивность, микробные препараты

Короткий адрес: https://sciup.org/147123915

IDR: 147123915 | УДК: 633.367.2:631.461.003.13

Текст научной статьи Эффективность взаимодействия сортов люпина узколистного с полезной почвенной микрофлорой

эффективности взаимодействия растений люпина узколистного с различными группами полезной ризосферной микрофлоры.

Материалы и методы исследований

Эксперименты проводили в 2007-2010 гг. в Орловском государственном аграрном университете совместно с Всероссийским НИИ зернобобовых и крупяных культур, на опытном поле лаборатории селекции зернобобовых культур, в рамках совместной научно-исследовательской программы. Работа была поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант РФФИ офи_ц 08-04-13565) и выполнена на оборудовании Центра коллективного пользования ОрёлГАУ «Генетические ресурсы растений и их использование».

Сорта люпина узколистного Кристалл и Орловский сидерат выращивали в полевом селекционном севообороте. Площадь делянки – 10 м2, размещение делянок рендомизированное, повторность четырехкратная.

Почва опытного участка темно-серая лесная среднесуглинистая, с содержанием гумуса 5,1 %, подвижного фосфора – 23,3, обменного калия – 9,7 мг/100 г почвы, рНсол 5,3. Предшественник – ячмень яровой.

В опытах оценивали хозяйственную эффективность создания растительно-микробных симбиозов в агроценозах люпина узколистного при использовании микробиологических препаратов, разработанных и предоставленых ВНИИ СХМ (г. Санкт-Петербург):

Bradyrhizobium sp., шт . 367

Bradyrhizobium sp., шт . 374

Bradyrhizobium sp., шт . 388

АМГ *

PGPR**

АМГ – препарат на основе гриба арбускулярной микоризы ( Glomus intraradices, шт.7)

PGPR – препарат PGPR БисолбиСан ( Artrobacter mycorens 7, Flavobacterium sp. L. – 30, Agrobacterium radiobacter 204, Agrobacterium radiobacter 10, Bacillus subtilis Ч-13, Pseudomonas fluorescens 2137, Azospirillum lipoferum 137)

Ш таммами клубеньковых бактерий проводили предпосевную инокуляцию семян из расчета 200 г на гектарную норму семян. PGPR опрыскивали всходы растений (10% р-р). Препарат АМГ вносили в почву перед посевом из расчета 5 ц/га. На каждом сорте в качестве контроля был заложен вариант без инокуляции (спонтанное заражение).

Метеорологические условия вегетационных периодов 2007-2010 гг. были контрастными. Наиболее благоприятным для роста и развития растений был 2008 год . Засушливые условия отмечены в 2007 и 2010 годах.

Нитрогеназную активность определяли с помощью газового хроматографа «Цвет-4» методом оценки ацетиленредуктазной активности [15] в модификации А.С. Ш аина [16].

Уборку урожая люпина с делянок проводили с помощью селекционного комбайна Сампо-130. Математическая обработка данных осуществлялась с помощью приложения CXSTAT к компьютерной программе Excel.

Результаты и их обсуждение

Особенностью формирования симбиотического аппарата люпина узколистного явилось незначительное межсортовое варьирование по нодуляции корней на фоне существенных различий между сортами по азотфиксирующей способности, которая у сорта Орловский сидерат была в 1,8 раза выше , чем у сорта Кристалл (табл. 1).

Таблица 1 – Основные показатели симбиотической деятельности сортов люпина узколистного, среднее 2007-2010 гг.

|

Сорта |

Варианты |

|||||

|

Контроль |

PGPR |

АМГ |

шт. 367а |

шт. 374а |

шт. 388а |

|

|

Количество активных клубеньков, млн.шт./га |

||||||

|

Кристалл |

30,1 |

36,1 |

38,1 |

39,9 |

56,9 |

46,4 |

|

Орловский сидерат |

38,6 |

36,4 |

43,1 |

57,7 |

72,7 |

45,8 |

|

Масса активных клубеньков, кг/га |

||||||

|

Кристалл |

316,77 |

346,5 |

450,4 |

318,2 |

406,4 |

405,6 |

|

Орловский сидерат |

284,46 |

307,7 |

441,6 |

574,7 |

549,1 |

368,6 |

|

Азотфиксирующая способность, кг/га |

||||||

|

Кристалл |

79,4 |

153,2 |

115,4 |

126,9 |

84,3 |

136,9 |

|

Орловский сидерат |

98,3 |

169,5 |

171,6 |

171,0 |

128,0 |

132,0 |

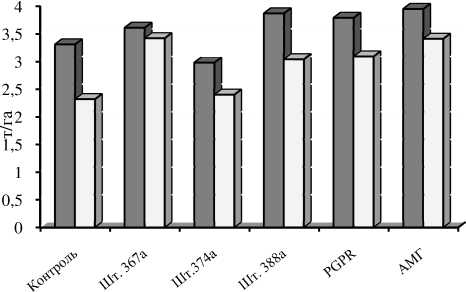

Оценка эффективности симбиотического взаимодействия трех штаммов клубеньковых бактерий с двумя сортами люпина узколистного выявила, что наиболее комплементарным для сорта Орловский сидерат (сидерального направления использования) был штамм Bradyrhizobium sp. 367а, тогда как эффективность РМВ в агроценозах сорта Кристалл существенно возрастала при моноинокуляции штаммом Bradyrhizobium sp. 388а (рис. 1). При этом необходимо отметить, что рост зерновой продуктивности сортов люпина при формировании РМС с различными группами и штаммами микроорганизмов был обусловлен активизацией работы нитрогеназного комплекса растений (r=+0,60…0,62).

□ Кристалл □ Орловский сидерат

Рисунок 1 – Урожайность сортов люпина в зависимости от приемов экзогенной регуляции РМВ, т/га (среднее 2007-2010 гг.)

Указанные штаммы не только оказали наибольшее стимулирующее действие на нодуляцию корней, повысив количество и массу клубеньков с леггемоглобином у сорта Кристалл соответственно на

53 и 28%, а у сорта Орловский сидерат – на 44 и 90%, но и активизировали работу нитрогеназного комплекса, по сравнению с неинокулированным контролем. При взаимодействии растений люпина Кристалл со штаммом Bradyrhizobium sp. 388а количество азота воздуха, фиксируемое агроценозами данного сорта возрастало до 137 кг/га, что превышало контроль в 1,7 раза, а варианты с менее активными штаммами клубеньковых бактерий в 1,1 и 1,6 раза. Специфичный, вирулентный и активный Bradyrhizobium sp., шт. 367а в посевах сорта Орловский сидерат улучшал азотфиксирующую способность люпина по сравнению с аборигенными микроорганизмами на 74%, а также относительно производственных штаммов Bradyrhizobium sp. 374а и 388а на 25 и 23% соответственно.

Кроме того, оба сорта положительно реагировали на интродукцию в ризосферу PGPR и грибов АМ, а эффективность этих взаимодействий была сопоставима с инокуляцией комплементарными штаммами р. Rhizobium . Причем отзывчивость сорта Орловский сидерат на данные приемы регуляции РМВ была в 2-2,5 раза выше по сравнению с сортом Кристалл , что вероятно указывает на различия в метаболизме растений данных генотипов. Следовательно, имеются отличия в количестве, качестве и активности флавоноидных соединений, выделяемых корнями растений и являющимися индукторами транскрипции генов клубенькообразования[6, 8]. Также известно, что флавоноиды, индуцирующие активность nod -генов клубеньковых бактерий, также улучают рост гифов АМ-гриба и стимулируют АМ-колонизацию, а интродукция в ризосферу PGPR активизирует бобово-ризобиальный симбиоз [9].

Таким образом, выявлена сортоспецифичность люпина узколистного по отношению к группам и штаммам полезной ризосферной микрофлоры. Наиболее эффективным с хозяйственной точки зрения для сорта Кристалл был препарат на основе Bradyrhizobium sp. 388а, обеспечивший прибавку урожайности 24%. Максимальную зерновую продуктивность люпин Орловский сидерат формировал при взаимодействии со штаммом Bradyrhizobium sp. 367а (+45%), фосфатмобили-зирующими микроорганизмами (+31%), а также ризобактериями (+27%).

Список литературы Эффективность взаимодействия сортов люпина узколистного с полезной почвенной микрофлорой

- Агаркова, С.Н. Продуктивность и адаптивная способность сортов люпина узколистного/С.Н. Агаркова, Г.А. Веденикова, А.Г. Васильчиков, Ж.А. Беляева, В.В. Коломейченко//Эколого-экономические аспекты развития растениеводства в рыночных условиях. -Орел, 2002. -С. 156 -159

- Агаркова, С.Н. Особенности продукционного процесса и адаптивная способность сортов люпина узколистного с комплексом рецессивных генов/С.Н. Агаркова, Г.А. Веденикова, Ж.А. Беляева//Актуал.пробл.генетики. -М., 2003 -Т. 1. -С. 6-7

- Андреева, И.Н. Электронно-микроскопическое исследование локализации Са/2+,Mg2±АТФазы в инфицированных клетках клубенька люпина желтого/И.Н. Андреева, Г.М. Кожаримова, С.Ф. Измайлов//Третий съезд Всерос. о-ва физиологов растений: Тез.докл. -Спб., 1993 -№ 1. -С. 55

- Васильчиков, А.Г. Эффективность перспектив-ных штаммов клубеньковых бактерий на белом люпине/А.Г. Васильчиков//НТБ, № 37. -Орел, 1993. -С. 64 -67

- Васильчиков, А.Г. Эффективность симбиоза двух видов люпина при инокуляции штаммами Rhizobium lupini/А.Г. Васильчиков//НТБ, № 38. -Орел, 1991. -С. 83 -86

- Глянько, А.К. Окислительные процессы на начальных стадиях взаимодействия клубеньковых бактерий (Rhizobium leguminosarum) и гороха (Pisum sativum L.) (Обзор)/А.К. Глянько, Г.П. Акимова, Л.Е. Макарова, М.Г. Соколова, Г.Г. Васильева//Прикладная биохимия и микробиология, 2007. -Т. 43 -№ 5. -С. 576-582

- Елисеев, С.Л. К вопросу о возделывании люпина узколистного на зерно в Предуралье/С.Л. Елисеев//Аграрный вестник Урала. -2010. -№ 5 (71). -С. 38-40

- Макарова, Л.Е. Влияние фенольных соединений из корневых экссудатов на размножение Rhizobium leguminosarum в ризосфере гороха при разных температурах/Л.Е. Макарова, Е.Г. Рудиковская//Агрохимия. -2003. -№ 8. -С. 61-65

- Надкерничная, Е.В. Влияние свободноживущих азотфиксирующих бактерий на формирование бобово-ризобиального симбиоза у некоторых сельскохозяйственных культур/Е.В. Надкерничная, Т.М. Ковалевская//Физиология и биохимия культ. растений. -2001. -Т. 33. -№ 4. -С. 355-362

- Новик, Н.В. Видо-, сорто-и штаммоспецифичность симбиотических систем люпина/Н.В. Новик, Б.С. Лихачёв//Повышение устойчивости производства сельскохозяйственных культур в современных условиях: сб. науч. материалов. -Орел: ПФ «Картуш», 2008. -С. 505-512

- Саимназаров, Ю.Б. Биохимические показатели семян маша и арахиса при взаимодействии с клубеньковыми бактериями/Ю.Б. Саимназаров, И.У. Бахромов, Д.З. Пулатов, Н.А. Проворов//Физиология и биохимия культурных растений, 1997. -Т. 29. -№ 6. -С. 450-454

- Тимофеева, С.В. Оценка эффективности бактеризации люпина в многолетних опытах Географической сети/С.В. Тимофеева, А.П. Кожемяков//Бюллетень ВИУА. -2003. -№ 117. -С. 238-240

- Тихонович, И.А. Микробиологические аспекты плодородия почвы и проблемы устойчивого земледелия/И.А. Тихонович, Ю.В. Круглов//Плодородие, 2006. -№ 5 (32). -С. 9-12

- Тихонович, И.А. Симбиозы растений и микроорганизмов: молекулярная генетика агросистем будущего/И.А. Тихонович, Н.А. Проворов. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2009. -210 с

- Чундерова, А.И. Физиология растений./А.И. Чундерова, С.М. Алисова -Т. 26. -№ 3. -1979. -С. 593 -598

- Шаин, А.С. Оценка и создание нового исходного материала клевера лугового с повышенной белковой продуктивностью и азотфиксирующей способностью: автореф. дис. … канд. с.-х. наук/А.С. Шаин -М., 1990