Эхографические признаки изменений кровотока в сосудах глаза и сонных артериях у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой

Автор: Малишевская Т.Н., Киселева Т.Н., Рензяк Е.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Доказано, что в механизме развития первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) значимую роль играют изменения гемодинамики в сосудах глаза. В течение последних десятилетий дискутируется вопрос о влиянии окклюзионно-стенотических поражений сонных артерий на прогрессирование ПОУГ.Цель: изучить особенности кровотока в сосудах глаза и наличие изменений сонных артерий у пациентов с разными стадиями ПОУГ.Материалы и методы: Обследовано 125 больных (210 глаз) ПОУГ в возрасте от 51 до 79 лет с различными стадиями заболевания: с начальной стадией - 65 глаз (1 группа), с развитой стадией - 126 глаз (2 группа) и с далекозашедшей - 19 глаз (3 группа). Контрольную группу составили 20 здоровых добровольцев (40 глаз) без офтальмопатологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Для УЗИ кровотока в сосудах глаза в ретробульбарном пространстве применяли цветовое допплеровское картирование (ЦДК) и импульсно-волновую допплерографию. Исследовали кровоток в глазной артерии (ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС), параневральных медиальных и латеральных задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА) с регистрацией основных параметров гемодинамики: максимальной систолической скорости (Vsyst), конечной диастолической скорости (Vdiast) и индекса резистентности или периферического сопротивления (RI). При проведении УЗИ оценивали степень стеноза внутренней сонной артерии (ВСА) по классификации NASCET.Результаты. На глазах с далекозашедшей ПОУГ отмечалось статистически достоверное снижение показателей Vsyst и V diast и повышение RI в ГА по сравнению с группой контроля и 1-й группой (р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Первичная открытоугольная глаукома, ультразвуковое исследование, цветовое допплеровское картирование, импульсно-волновая допплерография, кровоток, сосуды глаза, внутренняя сонная артерия

Короткий адрес: https://sciup.org/140309976

IDR: 140309976 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_1_41

Текст научной статьи Эхографические признаки изменений кровотока в сосудах глаза и сонных артериях у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой

сонной артерии (ВСА) [1-3]. Еще в 1966 г. на основании анализа результатов обследования 123 пациентов с глаукомой Московченко К.П. обнаружила, что у одной трети больных с ПОУГ наряду с местными нарушениями циркуляции внутриглазной жидкости и прогрессированием поражения зрительного нерва имеют значение расстрой-

ства кровообращения ВСА и нарушение гемодинамики в глазной артерии [4].

Федоров С.Н. и соавт. [5] установили взаимосвязь между степенью развития окклюзионно-стенотических поражений ВСА и стадией ПОУГ. Завгородняя Н.Г. и Поплавская И.А. [6] выделили два типа ПОУГ: ишемический тип (при поражении экстракраниального отдела ВСА) и неишемический тип (при поражении интракраниального отдела ВСА), а также определили необходимость оценки патологии мозгового кровообращения при развитии глаукоматозного процесса. По данным авторов функциональная разобщенность Виллизиева круга мозга отмечалась у 98% пациентов с глаукомой.

С помощью допплеровских методов Марченко Л.Н. и соавт.[7] определили снижение показателей максимальной систолической скорости кровотока и повышение индекса резистентности в ВСА у пациентов с ПОУГ. По мнению авторов значимые изменения каротидной гемоциркуляции наблюдались со стороны глаз с развитой и далекозашедшей стадиями глаукомы. У пациентов с низкой скоростью кровотока в ВСА, передней и средней мозговых артериях отмечалось снижение толщины слоя нервных волокон и показателей светочувствительности сетчатки.

В конце 90-х гг. прошлого века были опубликованы сведения о выраженном снижении показателей скорости кровотока (максимальной систолической и конечной диастолической) и увеличении индекса периферического сопротивления (RI) в ГА и ЦАС у пациентов с глаукомной оптической нейропатией [8].

С использованием УЗИ брахиоцефальных артерий, выполненного у 30 пациентов со стабилизированным течением ПОУГ и у 34 пациентов (59 глаз) с глаукомой нормального давления (ГНД), Киселева Т.Н. и соавт. выявили высокую частоту атеросклеротического поражения ВСА, однако характер его был различен. В 56% случаев ГНД наблюдался выраженный стеноз с наличием гиперэхогенных с неровной изъязвленной поверхностью атеросклеротических бляшек, потенциально опасных в плане сосудистых эмболий. У 6 (17 %) пациентов этой группы стенозирующий атеросклероз сочетался с патологической извитостью ВСА. [9].

Z. Vasontai и соавт. [10] при проведении допплеровской оценки кровотока в брахиоцефальных артериях регистрировали достоверное увеличение показателей ригидности сосудистой стенки сонных артерий у пациентов с ПОУГ по сравнению с нормой (p = 0,002).

Другие авторы при обследовании пациентов с разными стадиями ПОУГ на обоих глазах определили увеличение показателей индекса резистентности и пульсационного индекса в ВСА на стороне глаз с более продвинутой стадией глаукомы при отрицательной динамике изменений полей зрения, высоком уровне ВГД и низким перфузионным давлением [11]. Gutman J. И соавт. [12] обнаружили стенозирующий атеросклероз интракраниального отдела ВСА у 90,3% пациентов с ГНД, у 45% больных была выявлена патологическая экскавация ДЗН, размер которой достоверно коррелировал со степенью выраженности стеноза ВСА.

Однако в литературе есть сведения о том, что ок-клюзионно-стенотические поражения сонных артерий наблюдаются с одинаковой частотой как у пациентов с глаукомой, так и у лиц, не страдающих данным заболеванием [13; 14].

Таким образом, в течение последних десятилетий роль поражений сонных артерий в патогенезе ПОУГ остается дискутабельной.

Целью нашей работы явилось исследование особенностей кровотока в сосудах глаза и наличия изменений сонных артерий у пациентов с разными стадиями ПОУГ.

Материал и методы

Обследовано 125 больных (210 глаз) с ПОУГ (женщин – 78 и 47 – мужчин) в возрасте 51 – 79 лет с различными стадиями заболевания: с начальной стадией – 65 глаз (1 группа), с развитой стадией – 126 глаз (2 группа) и с далекозашедшей – 19 глаз (3 группа). Средний возраст пациентов составил 65,8±4,2 лет. Нормализация внутриглазного давления (ВГД) была достигнута на 97 (46,2%) глазах с помощью местных гипотензивных препаратов и на 113 (53,8%) глазах в результате проведения лазерных и хирургических вмешательств. У всех пациентов имела место стабилизированная ПОУГ.

Контрольную группу составили 20 здоровых добровольцев (40 глаз) соответствующего возраста и пола без офтальмопатологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Критериями исключения были различные виды лечения, требующие применения бета-блокаторов и блокаторов кальциевых каналов, а также наличие у больных хронических аутоиммунных заболеваний и сахарного диабета. Из исследования также исключались глаза с аметропической рефракцией, превышающей 6,0 D, а также астигматическим компонентом более 3,0 D.

Помимо традиционных методов исследования всем пациентам выполняли компьютерную периметрию при помощи стандартных тестов на анализаторе полей зрения KOWA. Оценивались общепринятые критерии: MD – средняя разница между нормальным значениями с поправкой на возраст, измеренными во всех точках теста; PSD – стандартное шаблонное отклонение (вариабельность дефектов), которое применяется для динамического контроля за развитием глаукоматозных дефектов; показатель суммарной чувствительности.

Для оценки морфометрических параметров ДЗН применялась лазерная сканирующая томография зрительного нерва (Heidelberg Engineering). Оценивалась динамика наиболее клинически значимых параметров: площадь и объем нейротеринального пояска (НРП), соотношение площади ДЗН и экскавации, средняя толщина нервных волокон сетчатки.

Малишевская Т.Н., Киселева Т.Н., Рензяк Е.В.

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ИЗМЕНЕНИЙ КРОВОТОКА В СОСУДАХ ГЛАЗА И СОННЫХ АРТЕРИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ

Для исследования кровотока в сосудах глаза в ретробульбарном пространстве применяли цветовое допплеровское картирование (ЦДК) и импульсно-волновую допплерографию с использованием многофункционального ультразвукового диагностического прибора VOLUSON E8 GE Healthcare и линейного датчика частотой 11 МГц. В соответствии с рекомендациями международных профессиональных организаций во время исследований снижали параметры акустической мощности согласно следующим нормативам: термический индекс (TIS) не более 1,0; механический индекс (MI) не более 0,23, интенсивность ультразвукового потока не более 50 мВ/см2 [15]. Метод ЦДК позволил визуализировать цветовой паттерн кровотока в глазной артерии (ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС), параневральных медиальных и латеральных задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА). Метод импульсно-волновой допплерографии применяли для регистрации спектра кровотока в сосудах и определения основных параметров гемодинамики: максимальной систолической скорости (Vsyst), конечной диастолической скорости (Vdiast) и индекса резистентности или периферического сопротивления (RI).

Локализацию стенозирования и степень сужения сонных артерий верифицировали с помощью УЗИ с оценкой кровотока на аппарате VOLUSON E8 GE Healthcare. Степень сужения сонных артерий определялась по классификации NASCET: отсутствие стенозов, стенозы менее 30% (малые), 30–49% (умеренные), 50–69% (выраженные), 70–99% (критические) и окклюзия [16].

Все пациенты были консультированы неврологом и терапевтом. При подозрении на интракраниальную патологию выполняли МРТ головного мозга.

Статистический анализ результатов исследования проводился с использованием стандартного пакета программы GraphPad Prism, версия 8.00 для Windows (GraphPad Software, Inc). Для определения распределения полученных данных использовался Shapiro-Wilk’s тест. Межгрупповые различия множественных данных анализировали с применением однофакторного ANOVA теста с поправкой Tukey. Для сравнения групп применяли t-критерий Стьюдента. Результаты статистической обработки всех данных были представлены в виде таблиц с указанием среднего арифметического и стандартного отклонения или медианы с 95% доверительным интервалом для нормально и ненормально распределенных данных соответственно. Уровень достоверности данных был установлен при значении р<0,05.

Результаты и обсуждение

Острота зрения в обеих группах больных варьировала от 1,0 до 0,01. Границы поля зрения в 1 группе были нормальные или отмечались скотомы в парацентральных участках, во 2 группе в поле зрения отмечалось сужение поля зрения с носовой стороны на 10–15 град. и парацентральные скотомы, в 3–й группе – сужение ПЗ с носовой стороны (или концентрически) менее чем в 15 град. от точки фиксации. При морфометрическом исследовании области ДЗН в 1 группе было выявлено расширение экскавации и ее вертикально-овальная форма, не доходящая до края ДЗН, во 2 группе – значительное расширение экскавации и в 3 группе – краевая субтотальная экскавация ДЗН.

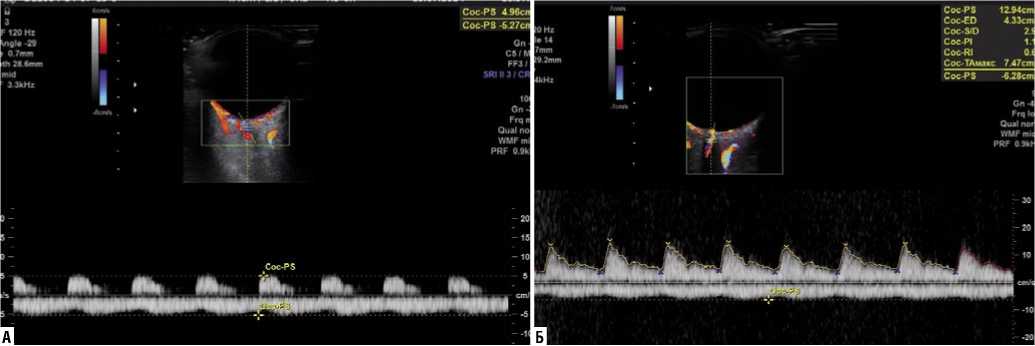

Анализ результатов исследования кровотока в ГА не выявил значимых изменений показателей гемодинамики в 1-й и 2-й группах по сравнению с группой контроля (Табл. 1). Однако в 3-й группе на глазах с далекозашедшей стадией глаукомы отмечалось статистически достоверное снижение показателей скорости кровотока Vsyst и V diast и повышение индекса периферического сопротивления в ГА по сравнению с группой контроля и 1-й группой (р<0,05). На глазах с развитой и далекозашедшей стадиями ПОУГ имело место достоверное снижение конечной диастолической скорости кровотока и повышение RI в ЦАС по сравнению с таковыми показателями при начальной стадии ПОУГ и группой контроля (Табл. 2). В 7 (36,8%) из 19 глаз 3-й группы отмечалось отсутствие диастолического компонента спектра кровотока в ЦАС (Vdiast = 0), что могло свидетельствовать о недостаточности кровообращения в ретинальном русле и признаках локальной ишемии (Рис. 1 А, Б).

Табл. 1. Средние показатели скорости кровотока в ГА у пациентов с ПОУГ

|

Группы |

Максимальная систолическая скорость (Vsyst) см/сек |

Конечная диастолическая скорость кровотока (Vdiast) см/сек |

Индекс резистентности (RI) |

|

1-я группа |

43,6±4,9 |

10,8 ±2,2 |

0,75±0,05 |

|

n = 65 |

[37,6–48,2] |

[7,3–12,1] |

[0,64–0,80] |

|

2-я группа |

39,5±4,1 |

6,9±1,2 |

0,78±0,04 |

|

n = 126 |

[33,8–43,0] |

[4,2–9,0] |

[0,69–0,85] |

|

3-я группа |

29,2±3,9*, ** |

4,7±1,3*,** |

0,81±0,04*,** |

|

n = 19 |

[23,7–36,3] |

[3,3–7,7] |

[0,70– 0,88] |

|

Контроль |

41,8±5,8 |

9,3±1,8 |

0,72±0,03 |

|

n = 40 |

[38,1–51,2] |

[7,1–11,9] |

[0,65–0,77] |

Примечание : n – количество глаз; *р<0,05 – достоверность относительно показателей в группе контроля; ** р<0,05 – достоверность относительно показателей в 1-й группе.

Табл. 2. Средние показатели скорости кровотока в ЦАС у пациентов с ПОУГ

|

Максимальная систолическая скорость (Vsyst) см/сек |

Конечкая диастолическая скорость кровотока (Vdiast) см/сек |

Индекс резистентности (RI) |

|

11,9±1,9 [8,1–15,5] |

3,4±0,4 [2,1–4,0] |

0,71±0,04 [0,64–0,76] |

|

10,2±1,8 [7,6–14,6] |

1,7±0,4*, ** [0,2–3,0] |

0,81±0,05*, ** [0,69–0,98] |

|

8,3±1,5*, ** [4,9–10,6] |

0,3±1,3*, ** [3,3–7,7] |

0,95±0,04*, ** [0,70–0,88] |

|

12,8±2,7 [16,5–10,4] |

4,1±0,8 [2,1– 4,4] |

0,68±0,07 [0,65–0,75] |

Примечание : n – количество глаз; *р<0,05 – достоверность относительно показателей в группе контроля; ** р<0,05 – достоверность относительно показателей в 1-й группе.

Рис. 1. А – спектр кровотока в ЦАС при далекозашедшей стадии ПОУГ: выраженное снижение максимальной систолической скорости (Vsyst), отсутствие диастолического компонента (Vdiast = 0; RI = 1,0); Б – спектр кровотока в ЦАС в норме: Vsyst = 12,9 см/c, Vdiast = 4,3 см/c; RI = 0,67.

Табл. 3. Средние показатели скорости кровотока в ЗКЦА у пациентов с ПОУГ

|

Группы |

Латеральные ЗКЦА |

Медиальные ЗКЦА |

||||

|

Vsyst см/сек |

Vdiast см/сек |

RI |

Vsyst см/сек |

Vdiast см/сек |

RI |

|

|

1-я группа n = 65 |

13,4±1,7 [10,4–15,8] |

4,6 ±0,4 [2,7–6,1] |

0,65±0,03 [0,55–0,70] |

12,3±1,7 [9,6–14,2] |

4,4±0,3 [3,5–5,6] |

0,63±0,03 [0,56–0,69] |

|

2-я группа n = 126 |

11,9±1,8 [8,0–14,2] |

2,9±0,2*,** [2,5–3,4] |

0,71±0,04*,** [0,63–0,78] |

11,2±1,4 [9,3–14,3] |

3,0±0,3* [2,0–3,7] |

0,69±0,06* [0,65–0,86] |

|

3-я группа n = 19 |

10,1±1,2* [7,9–13,5] |

2,3±0,4*, ** [1,2–3,8] |

0,77±0,02*,** [0,73–1,0] |

9,9±1,1*, ** [7,5–12,1] |

1,9±0,4*, ** [0,97–2,6] |

0,81±0,04*,** [0,68–1,0] |

|

Контроль n = 40 |

14,5±2,3 [16,5–10,4] |

5,3±1,3 [3,7– 6,9] |

0,60±0,04 [0,55–0,66] |

13,4±2,5 [15,3–11,5] |

4,8±1,1 [3,1– 6,1] |

0,62±0,05 [0,56–0,67] |

Примечание : n – количество глаз; *р<0,05 – достоверность относительно показателей в группе контроля; ** р<0,05 – достоверность относительно показателей в 1-й группе.

Аналогичные изменения кровотока у пациентов с ПОУГ наблюдались при регистрации параметров гемодинамики в параневральных латеральных и медиальных ЗКЦА. Выявленные изменения гемодинамики глаза, включающие достоверное снижение показателей скорости кровотока в ЦАС и ЗКЦА при увеличении вазорезистентности является признаком дефицита ретинального и хориоидального кровотока при далекозашедшей стадии ПОУГ. При исследовании кровотока в ЦВС и ВГВ выявлено недостоверное снижение максимальной систолической скорости кровотока в 3-й группе по сравнению с контролем.

УЗИ с оценкой кровотока сонных артерий показало наличие критического стеноза ВСА с ипсилатеральной стороны во 2-й и 3-й группах в 7,1% и 21,1% случаев, соответственно. В большинстве глаз (90,8%) с начальной стадией ПОУГ отмечался малый стеноз ВСА. Со стороны глаз с развитой стадией ПОУГ малый стеноз ВСА был выявлен в 62,7% случаев, умеренный стеноз – в 19,0% и выраженный – 11,1% случаев (Табл. 4). В группе контроля степень стеноза ВСА с обеих сторон не превышала 40%. У большинства «здоровых» лиц (78%) соответствующего возраста регистрировали стеноз ВСА не более 20%.

Табл. 4. Частота встречаемости стеноза ипсилатеральной ВСА со стороны глаз с ПОУГ

|

Стадия ПОУГ |

Малый стеноз ВСА |

Умеренный стеноз ВСА |

Выраженный стеноз ВСА |

Критический стеноз ВСА |

||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Начальная n = 65 |

59 |

90,8 |

5 |

7,7 |

1 |

1,5 |

0 |

0 |

|

Развитая n = 126 |

79 |

62,7 |

24 |

19,0 |

14 |

11,1 |

9 |

7,1 |

|

Далекозашедшая n = 19 |

4 |

21,1 |

5 |

26,3 |

6 |

31,5 |

4 |

21,1 |

|

Контроль n = 40 |

40 |

100 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Примечание : n – количество глаз.

Все пациенты с выраженным стенозом ВСА были направлены на консультацию к неврологу и ангиохирургу для определения дальнейшей тактики лечения.

Обсуждение

Результаты настоящего исследования выявили существенное снижение показателей скорости регионарного кровотока на глазах с развитой и далекозашедшей ста-

Малишевская Т.Н., Киселева Т.Н., Рензяк Е.В.

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ИЗМЕНЕНИЙ КРОВОТОКА В СОСУДАХ ГЛАЗА И СОННЫХ АРТЕРИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ диями ПОУГ, что согласуется с многочисленными исследованиями других авторов, которые показали значимые нарушения гемодинамики на глазах с более выраженной стадией глаукомного поражения [17–19]. Кроме того, в нашем исследовании впервые было показано повышение вазорезистентности в ЦАС и параоптических ЗКЦА при развитой и далекозашедшей ПОУГ, что может указывать на ухудшение микроциркуляции сетчатки и зрительного нерва при этих стадиях заболевания и необходимость контроля состояния кровотока в микрососудах макулярной области и ДЗН с использованием специальных методов (ОКТА, лазерная спекл-флоуграфия). Наиболее высокие значения индекса периферического сопротивления в ГА, ЦАС и ЗКЦА были определены на глазах с далекозашедшей стадиями ПОУГ.

Нами была определена взаимосвязь между степенью тяжести глаукомного процесса и степенью стенозирующего атеросклероза ВСА, что подтверждает данные Chou Ch. и соавт. [20] и Lin W. и соавт. [21] Авторы установили наиболее высокую частоту встречаемости ПОУГ у лиц со стенозирующим атеросклерозом ВСА. Однако нами впервые была установлена частота встречаемости ипсилатерального стеноза ВСА различной степени выраженности на глазах с разными стадиями ПОУГ. В нашем исследовании у большинства пациентов (более 90% случаев) с начальной стадией ПОУГ был выявлен малый стеноз, что было практически сопоставимо с группой контроля и выраженный ипсилатеральный стеноз ВСА в 31,5% случаев далекозашедшей ПОУГ. В ретроспективном когортном исследовании Lin W. et al. [21] на основании результатов обследования 19 590 пациентов с ПОУГ был определен более высокий риск развития ПОУГ у лиц с критическим стенозом ВСА и улучшение гемоперфузии глаз с достоверным снижением риска прогрессирования глаукомы после хирургического лечения (каротидная эндартерэктомия, стентирование). Авторы указывают, что каротидный стеноз относится к независимым факторам риска ПОУГ, повышение которого не зависит от возраста, пола, наличия сахарного диабета и других стандартных факторов развития патологии.

Ограничением нашего исследования явился малый объем клинического материала при далекозашедшей ПОУГ, группы сравнения были не сопоставимы по количеству глаз. Кроме того, мы не проводили специального исследования микроциркуляции сетчатки и области ДЗН с помощью таких методов, как оптическая когерентная томография в ангиорежиме и лазерная спекл-флоуграфия наряду с определением структурнофункциональных характеристик зрительного нерва. Вероятно, это будет перспективным направлением будущих исследований.

Заключение

Полученные нами результаты исследования глазного кровотока с помощью неивазивного, доступного и высокоинформативного ультразвукового допплеров- ского метода указывают на необходимость определения количественных параметров скорости кровотока и вазорезистентности в сосудах глаза у пациентов с ПОУГ. Взаимосвязь между степенью выраженности стеноза ВСА и тяжестью глаукомного процесса свидетельствует о наличии показаний к проведению УЗИ с оценкой кровотока брахиоцефальных артерий пациентам с глаукомой, в особенности с далекозашедшей стадией заболевания. Своевременное выявление нарушений регионарного и магистрального кровотока при глаукоме будет способствовать определению дальнейшей тактики ведения пациентов с ПОУГ.