ЭЭГ-статус больных с последствиями инсультов и травм головного мозга различной степени тяжести в процессе хирургической стимуляции церебрального ангиогенеза

Автор: Шеин А.П., Криворучко Г.А., Кривоногова З.М., Скрипников А.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2005 года.

Бесплатный доступ

По данным ЭЭГ произведена оценка выраженности реактивных изменений церебрального электрогенеза в зависимости от тяжести гемипареза у больных с ишемией головного мозга (последствия недостаточности мозгового кровообращения - 17 человек, тяжелой черепно-мозговой травмы - 11) при их хирургической реабилитации методом вазоактивной краниоостеопластики. В ходе исследования обнаружено, что исходная степень ЭЭГ-нарушений соответствует уровню тяжести паретических явлений. Наблюдавшиеся после завершения курса реабилитации изменения корковой ритмики свидетельствуют о наличии пластических перестроек в церебральных структурах, имеющих характер компенсаторно-адаптивного процесса. Данные, полученные в отдаленном послеоперационном периоде, выявили, что степень редукции очаговой медленной активности обратно пропорциональна исходной тяжести неврологического дефицита, оцениваемого по результатам ЭМГ-тестирования. Таким образом, данные проведенных исследований позволяют заключить, что в условиях разработанной в РНЦ «ВТО» оперативной реабилитационной технологии одним из факторов, определяющих динамику компенсаторно-восстановительных процессов, является исходный уровень тяжести поражения церебральных структур.

Ээг, эмг, вазоактивная краниоостеопластика

Короткий адрес: https://sciup.org/142120840

IDR: 142120840

Текст научной статьи ЭЭГ-статус больных с последствиями инсультов и травм головного мозга различной степени тяжести в процессе хирургической стимуляции церебрального ангиогенеза

Последствия церебрального поражения, такие как инсульт, тяжелая черепно-мозговая травма зачастую имеют схожие клинические проявления и выражаются в симптомокомплексе, включающем спастический гемипарез, афазию, гемигипаналгезию, гемианопсию и т.д. [4]. Разработанная [9] и применяемая [11] в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова (РНЦ «ВТО») оперативная методика реабилитации пациентов с подобными нарушениями – вазоактивная краниоостеопластика. Данная технология направлена на стимуляцию локального церебрального ангиогенеза при выращивании дистракционного регенерата в смоделированном или посттравматическом дефекте костей свода черепа больного. В процессе проведения реабилитационных мероприятий немаловажную роль играют динамиче- ские нейрофизиологические наблюдения, поскольку контроль функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) пациента необходим для полноценного мониторинга изменений, инициируемых проводимым лечением. В ходе данных обследований возникает потребность в определении факторов, влияющих на восстановительные процессы, протекающие в ЦНС, так как данная информация способствует более обоснованному подходу к решению задач прогнозирования и оценки результатов лечения.

Цель настоящей работы состояла в определении степени выраженности реактивных изменений церебрального электрогенеза в зависимости от тяжести гемипареза у больных с ишемией головного мозга при их хирургической реабилитации методом вазоактивной краниоостеопластики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 28 больных (15 мужского, 13 женского пола) в возрасте от 16 до 61 года (средний возраст 38,5±2,1 года), поступивших на лечение в отделение вертебрологии и нейрохирургии РНЦ «ВТО» . Распределение выборки по этиологии альтерации ЦНС : последствия инсульта в бассейне средней мозговой артерии 16 больных (ишемического – 14, геморрагического 2), тяжелой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга 11, сосудистая энцефалопатия вследствие арахноидальной кисты теменной области – 1 человек. В 21 случае поражение было левосторонним и в 7 – правосторонним. Зоной оперативного вмешательства являлась теменно-височная или лобно-теменно-височная область участок черепа в проекции ишемизированной церебральной ткани.

Функциональное состояние головного мозга анализировалось по данным электроэнцефалографии ( ЭЭГ ). ЭЭГ -исследования проводились на 16-канальном аппаратно-программном комплексе «Pegasus» («EMS», Austria). Электроды размещались на голове пациента по международной системе 10-20 [8]. С целью определения резервных возможностей головного мозга пациентов, а также выявления возможного присутствия скрытой патологической активности после записи ЭЭГ покоя проводились нагрузочные пробы: ритмическая фотостимуляция (1-30 Гц) и гипервентиляция в течение трех минут [6].

Весь контингент обследованных больных наблюдался в динамике: ЭЭГ регистрировались до операции (n 1 =27), после лечения (в первые несколько дней после снятия аппарата) (n 2 =20), а также в послеоперационном периоде – от 1 мес. до 1 года (n3=17) – («контроль 1») и от одного года до 2 лет 9 мес. после окончания лечения (n4=16) («контроль 2»). Общее количество проанализированных записей – 80.

С целью исключения фактора субьективно-сти, присутствующего при визуальной оценке ЭЭГ, нами применялись такие математические методы, как спектральный анализ, топоселек-тивное картирование электрической активности головного мозга, позволившие пространственно и количественно охарактеризовать текущее функциональное состояние коры головного мозга, а также более полно интерпретировать полу- ченные данные [1]. Анализировались свободные от артефактов произвольно взятые 10секундные фрагменты монополярно зарегистрированной ЭЭГ. Используя процедуру быстрого Фурье-преобразования (спектральный анализ) нативная ЭЭГ распределялась на следующие частотные диапазоны: дельта – 1-3 Гц, тета 4-6 Гц, альфа 7-13 Гц, бета 14-40 Гц с определением для каждого из них таких параметров, как абсолютная мощность, относительная мощность, частота, на которой фиксируется пик амплитуды, а также средняя частота.

Все пациенты имели в неврологическом статусе признаки пирамидной недостаточности в виде паретических явлений в конечностях по гемитипу различной степени выраженности. Для объективной оценки состояния нейромоторного аппарата больных в ходе их предоперационного обследования проводилась электромиография (ЭМГ) (глобальная и стимуляционная) с последующим расчетом для каждой мышцы цереброспинального индекса (ЦСИ) [7] – величины, характеризующей функциональный статус системы «моторная кора спинальные мотонейроны мышца» и являющейся мерой пирамидной недостаточности. На основании полученных данных вся выборка больных была условно распределена на три группы в зависимости от степени выраженности дисфункционального статуса моторного аппарата. В 1-ю группу вошли 9 человек с легким поражением нейромоторной системы (средний уровень сохранности церебрального контроля мышц на стороне гемипареза по критерию ЦСИ составил свыше 50 % от аналогичных показателей мышц контралатеральных конечностей), во 2-ю 10 больных с нарушениями уме ренной степени выраженности (уровень сохранности 25-50 %) и в 3-ю – 9 пациентов с тяжелыми нарушениями (до 25 % от значений ЦСИ мышц условно интактных конечностей).

Для оценки достоверности изменения анализируемых количественных характеристик использовался пакет непараметрических методов статистики «MegaStat for Exel» с привлечением критерия рандомизации компонент для независимых, а также для связанных выборок [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При визуальной оценке ЭЭГ учитывался весовой вклад трех типов нарушений, оказывающих влияние на церебральную ритмику: общемозговых, локальных и стволовых [3].

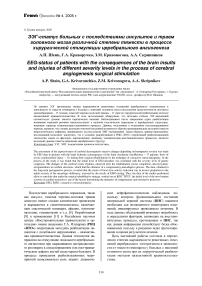

Так, у больных с легким неврологическим дефицитом (1 гр.) общемозговые нарушения электрогенеза проявлялись прежде всего в виде изме- нений со стороны альфа-ритма. Последний, как правило, был слабо- или немодулирован, частично заострен и у подавляющего большинства больных отличался полиморфизмом и непостоянством, нарушенным пространственным распределением (по типу сглаживания зональных различий по центрально-затылочным отведениям). У трех человек основной ритм на стороне поражения был ниже амплитудой, что наряду с другими нарушениями этого вида активности давало картину межполушарной асимметрии. Альфа-ритм как таковой отсутствовал у одного больного, у которого на ЭЭГ доминировали волны медленного диапазона. Локальные нарушения (полиморфные тета- дельтаколебания) в проекции верифицированного по данным компьютерной томографии очага альтерации наблюдались у 3 человек этой группы. У остальных очаг не определялся, а медленноволновая активность регистрировалась в виде диффузно представленных периодических тета- дельтаколебаний или групп волн данного диапазона в количестве от небольшого до умеренного. У одной пациентки на ЭЭГ отмечалось присутствие пароксизмальной активности. В целом церебральная ритмика данной группы больных характеризовалась в основном нарушениями со стороны альфа-ритма при умеренном присутствии медленноволновых колебаний (рис. 1).

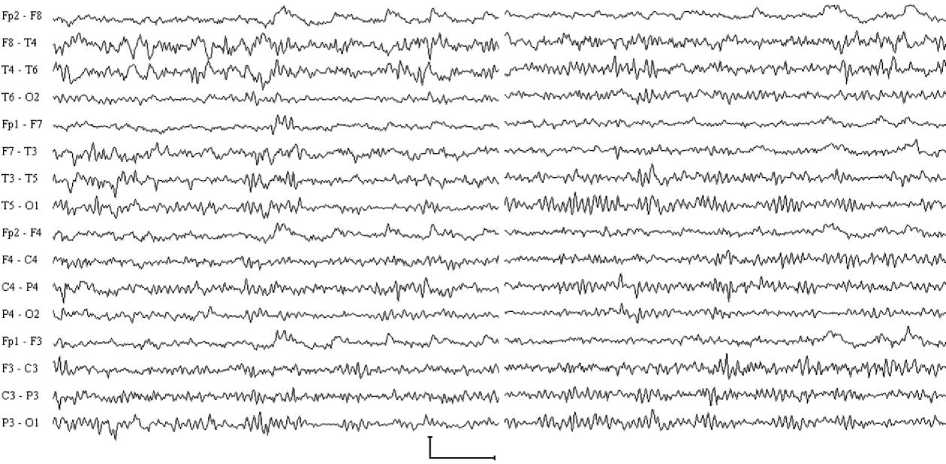

Средневыраженный дисфункциональный статус (2 гр.) сопровождался более значительными нарушениями альфа-ритма - у большинства больных этой группы регистрировался низкоамплитудный немодулированный фрагментированный основной ритм, состоящий из полиморфных альфа-колебаний, с нарушенным пространственным распределением. Межполушарная асимметрия становится отчетливее за счет медленных волн - у некоторых пациентов отмечается присутствие на ЭЭГ высокоамлитудных (до 70 мкВ) тета- и дельта-колебаний, регистрирующихся также группами. Более или менее четко очерченные локальные изменения ритмики головного мозга в этой группе наблюдались у двух больных. У остальных пациентов нарушения ритмики носили диффузный характер, иногда (одно наблюдение) с преобладанием по представленности и амплитуде в альтерированном полушарии, либо выявлялись по большинству отведений от пораженной гемисферы (одно наблюдение). Кроме того, у одной пациентки регистрировались короткие билатерально-синхронные вспышки альфа-активности, которые в совокупности с другими патологическими признаками свидетельствовали о наличии ирритации гипоталамических структур. Отличительной особенностью биоэлектрической активности коры головного мозга у больных данной группы являлось значительное нарушение основного ритма и большая, чем в первом случае, выраженность патологических медленных колебаний (рис. 2), представленных зачастую диффузно.

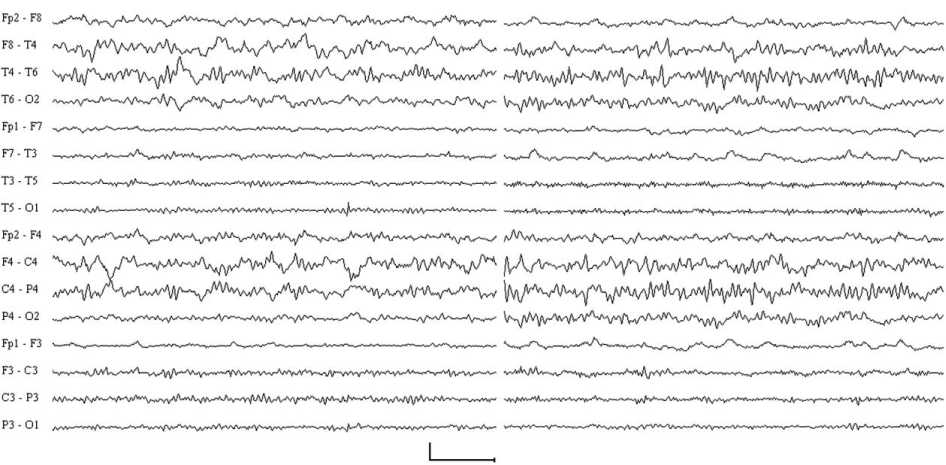

У больных с тяжелым неврологическим дефицитом (3 гр.) на первое место выходят грубые локальные нарушения электрогенеза (рис. 3). Значительные очаговые изменения наблюдались в 5 случаях и выражались в полиморфной высокоамплитудной медленноволновой активности тета-дельта диапазона. Наряду с этим отмечался различный уровень сохранности основного ритма - полная редукция была зафиксирована у одного пациента, у остальных он был представлен в виде непостоянных полиморфных колебаний либо в виде групп деформированных альфа-волн. Межполушарная асимметрия регистрировалась практически у всех больных и была выражена за счет альфа-ритма и/или медленной активности.

Рис. 1. ЭЭГ б-й М., 16 лет (группа 1). D-s: последствия тяжелой ЧМТ, ушиба головного мозга тяжелой степени. Предшествующее лечение: костно-пластическая трепанация справа, удаление субдуральной гематомы с последующей пластикой дефекта аутокостью. Фрагмент ЭЭГ слева - до лечения в РНЦ «ВТО», справа - после лечения. (Калибровка 70 мкВ и 1 с)

Рис. 2. ЭЭГ б-й М., 27 лет (группа 2). D-s: последствия тяжелой ЧМТ, состояние после декомпрессивной трепанации в правой теменно-височной области. Фрагмент ЭЭГ слева – до лечения в РНЦ «ВТО», справа – после лечения. (Калибровка 70 мкВ и 1 с)

Рис. 3. ЭЭГ б-й К., 19 лет (группа 3). D-s: последствия тяжелой ЧМТ, ушиба головного мозга. Состояние после резекционной трепанации – дефект в левой лобно-теменно-височной области. Фрагмент ЭЭГ слева – до лечения в РНЦ «ВТО», справа – после лечения. (Калибровка 70 мкВ и 1 с)

Необходимо отметить, что стволовых вспышек до операции у подавляющего большинства пациентов рассматриваемых групп не отмечалось. Это может быть связано с тем фактом, что с момента церебральной катастрофы у данных больных прошло более полугода.

В норме корковый ответ на фотостимуляцию с нарастающей частотой вспышек выражается в первичной активации основного ритма, а затем следует многофазное чередование депрессии и восстановления альфа-ритма [5]. Было выявлено, что при легких нарушениях активация основного ритма хорошо выражена у подавляющего большинства больных, слабо – у одного, а дальнейшая фотостимуляция сопровождалась физиологической перестройкой (4 наблюдения), появлением (1 наблюдение) или увеличением представленности (1 наблюдение) острых волн. У больного с отсутствием альфа-ритма наблюдалась ареактивность к ритмическому световому раздражению. В группе с умеренным неврологическим дефицитом первичная активация основного ритма отчетливо определялась у большинства больных. Незначительная депрессия альфа-ритма регистрировалась в 1 случае, отсутствие реакции 1 наблюдение. В дальнейшем отмечались разнообразные перестройки ЭЭГ: физиологическая – у 3 человек, нарастание представленности и/или амплитуды медленной (2 наблюдения) либо быстрой (1 наблюдение) активности, появление острых волн (1 наблюдение). При тяжелых нарушениях в большинстве случаев наблюдалась инертность к фотостимуляции первичная реакция в виде активации основного ритма была чуть заметна (4 наблюдения), а у одной пациентки депрессия альфа-ритма отсутствовала. У больного с отсутствием альфа-ритма световое раздражение не вызвало изменений характеристик биопотенциалов мозга. При продолжении фотостимуляции отмечено, что в основной массе записей перестроек ритмики не происходит.

Реакция на гипервентиляцию в течение 3 минут проявляется в норме в виде некоторой депрессии или синхронизации альфа-ритма, увеличении его индекса и амплитуды [3], а также в ряде случаев появлении тета-дельтаактивности [10]. У больных с последствиями церебрального поражения нарастание амплитуды и представленности медленноволновой активности носило асимметричный характер, имея большую выраженность на стороне поражения, за счет чего появлялась или усиливалась межполушарная асимметрия и отчетливее проявлялся очаг медленных волн. Данный феномен отмечался в 3 случаях у тяжелых больных и у стольких же человек в группе с умеренными нарушениями. В остальных записях, а также при легкой патологии регистрировалась физиологическая перестройка ритмики. Кроме того, у одной больной с наличием пароксизмальной активности отмечалось увеличение ее представленности, а у другого пациента из группы с легкими нарушениями (1 гр.) на фоне гипервентиляции отмечалось появление острых волн.

Данные визуальной оценки записей, полученных в различные сроки после оперативного вмешательства свидетельствуют о большом разнообразии реактивных изменений церебрального электрогенеза. Так, после снятия дистракционного аппарата у некоторых больных рассматриваемых групп наблюдалось небольшое нарастание анализируемых характеристик медленноволновой активности, увеличение уровня полиморфизма альфа-волн, нарушение модулированности основного ритма, снижение его амплитуды и/или представленности. Данная динамика может быть связана с некоторой дестабилизацией функционального состояния головного мозга. Тем не менее, у большинства пациентов в этот период наблюдались положительные изменения биоэлектрической активности церебральных структур. Регистрировалось уменьшение выраженности медленноволновой активности, наблюдавшейся диффузно и в очаге, отмечена тенденции к восстановлению альфа-ритма. У больной из 1 группы с явлениями пароксизмальной активности стало меньше острых волн, перестали наблюдаться вспышки эпиактивности в фоновой записи.

При анализе контрольных ЭЭГ-исследований у подавляющего большинства больных наблюда- лись положительные тенденции в изменениях церебральной ритмики. Отмечалась редукция медленных форм активности, нарастание амплитуды и представленности альфа-ритма, его упорядоченности, усиление его модулированности, частичная нормализация пространственного распределения. Вследствие этого снижался уровень межполушарной асимметрии. У части больных изменения характеризовались появлением локальной медленной ритмики (эффект «демаскировки» при снижении уровня общемозговых нарушений) или более четком отграничении очаговых изменений. В большинстве случаев реакция на нагрузочные пробы стала адекватнее и носила физиологический характер. Степень восстановления ритмики в основном коррелировала с исходным уровнем тяжести ее нарушений. Необходимо отметить, что у больной с признаками ирритации гипоталамических структур они сохранились после операции и в контрольные сроки обследований. А у пациентки с пароксизмальной активностью отмечена значительная редукция данных проявлений.

Данные частотного анализа, подтверждая информацию, полученную при визуальной оценке записей показывают, что до операции относительная мощность ( ОМ ) (процентная представленность ритма в структуре всех типов активности) дельта-ритма по 4 отведениям, расположенным над очагом поражения (С3-4, Р3-4, Т3-4, Т5-6), коррелировала со степенью тяжести моторных нарушений и составила в среднем в группе с легкими нарушениями 24,2 %, с умеренными 29,6 % и у тяжелых больных – 36,0 % (табл. 1). После снятия дистракционного аппарата ОМ снизилась по 2 отведениям в группе с легким неврологическим дефицитом (в среднем на 31,5 %), по 3 с умеренным (16,3 %) и по одному отведению на 18,8 % у больных с тяжелыми нарушениями. В других отведениях ОМ дельта-активности не изменилась или отмечено некоторое ее нарастание. Обследования, проведенные в сроки «контроль 1», выявили, что по всем отведениям из зоны оперативного вмешательства зарегистрировано уменьшение ОМ данного вида медленной ритмики по сравнению с послеоперационными величинами. Наблюдаемая тенденция наиболее отчетлива у пациентов с легкой степенью поражения – ОМ снизилась в среднем на 51,0 %, а при тяжелых нарушениях на 30,7 %. Промежуточное положение занимают значения в группе больных со средневыраженным неврологическим дефицитом – уменьшение на 37,2 %. По данным, полученным в сроки «контроль 2», обнаружено снижение ОМ дельта-активности относительно дооперационного уровня в среднем на 55,1 % при легких нарушениях, на 45,9 % у больных с умеренно выраженным дисфункциональным статусом и на 39,4 % - с тяжелым (р<0,05).

Таблица 1

Динамика относительной мощности (%) дельта-ритма пораженного полушария (M±m)

|

Отведение |

Срок обследования |

Группа 1 (легкие нарушения) |

Группа 2 (умеренные нарушения) |

Группа 3 (тяжелые нарушения) |

|

С3-4 |

I |

23,8±6,1 |

33,7±6,6 |

32,0±4,7 |

|

II |

14,8±3,7 |

26,2±2,3 |

40,9±6,1 |

|

|

III |

7,7±1,4 |

14,1±2,9 |

23,5±3,7* |

|

|

IV |

9,0±1,9 |

17,4±2,6 |

18,6±5,4* |

|

|

Р3-4 |

I |

18,6±4,5 |

30,8±5,2 |

42,1±6,3 |

|

II |

23,0±4,6 |

25,7±2,5 |

34,2±6,0 |

|

|

III |

13,7±3,8 |

17,2±6,0 |

27,9±4,7* |

|

|

IV |

8,2±1,5 |

14,3±3,5 |

23,7±8,1* |

|

|

T3-4 |

I |

34,7±11,5 |

31,6±5,3 |

32,4±5,2 |

|

II |

26,0±9,7 |

28,4±3,4 |

45,9±5,4 |

|

|

III |

10,4±3,6 |

19,6±4,4* |

27,9±4,1 |

|

|

IV |

15,2±1,4 |

23,3±6,5 |

24,2±4,8* |

|

|

Т5-6 |

I |

19,8±5,8 |

22,4±3,3 |

37,3±5,2 |

|

II |

21,9±5,6 |

24,3±2,0 |

37,3±2,6 |

|

|

III |

9,7±3,0 |

15,0±5,8 |

28,8±4,8* |

|

|

IV |

10,7±3,6 |

9,1±1,2 |

19,9±5,5* |

Примечание: I – до операции, II – после снятия аппарата;

III – «контроль 1», IV – «контроль 2»; * значения досто верно (р<0,05) отличаются от дооперационных величин.

Кроме того, для общей оценки нарушений церебральной ритмики целесообразным является анализ основного ритма, поскольку данный вид активности наиболее чувствителен к разного рода повреждающим воздействиям. Так как его нарушения проявляются зачастую более обширно, нежели в очаге поражения, то, по нашему мнению, будет оправдано проанализировать т.н. «общеполушарную» динамику. Выявлено, что до операции усредненная ОМ альфа-ритма пораженной гемисферы была выше в группе с легкими нарушениями – 31,8 %, в то время как у пациентов со средне-выраженным неврологическим дефицитом – 30,4 %, а у тяжелых больных – 25,0 % (табл. 2). После снятия дистракционного аппарата исследуемый показатель несколько возрос в первых двух группах, составив 40,7 % (повышение показателя на 28,0 %) и 36,5 % (20,1 %) соответственно. В то же время ОМ альфа-ритма у пациентов с тяжелыми нарушениями осталась практически на прежнем уровне, составив 24,3 %. При обследованиях «контроль 1» обнаружено увеличение значений показателя во всех группах больных: на 27,0 % у лиц с легкой степенью гемипареза (ОМ составила 51,7 %), на 17,8 % при нарушениях средней степени тяжести (ОМ - 43,0 %) и на 27,6 % при тяжелой патологии (31,0 %). Анализируя ЭЭГ-данные в отдаленном послеоперационном периоде («контроль 2»), отмечена некоторая стабилизация уровня ОМ альфа-ритма в пораженном полушарии больных рассматриваемых групп. Так, значения ОМ у пациентов с легкими нарушениями составили 48,3 %, умеренными 45,3 % и у тяжелых больных – 35,7 %. Таким образом, итоговый прирост процентной представленности основного ритма относительно дооперационных величин составил 51,9 % при легком неврологическом дефиците, 49,0 % в группе с умеренными нарушениями, и 42,8 % (р<0,05 по большинству отведений) – с тяжелыми.

Таблица 2 Динамика относительной мощности (%) альфа-ритма пораженного полушария (M±m)

|

Отведение |

Срок обследования |

Группа 1 (легкие нарушения) |

Группа 2 (умеренные нарушения) |

Группа 3 (тяжелые нарушения) |

|

Fp1-2 |

I |

23,4±7,3 |

23,1±3,1 |

20,1±3,7 |

|

II |

37,0±4,1 |

23,1±5,5 |

15,6±4,8 |

|

|

III |

46,9±5,2 |

28,9±7,2 |

21,3±4,5 |

|

|

IV |

31,6±7,4 |

30,5±9,5 |

17,3±2,2 |

|

|

F3-4 |

I |

28,5±8,1 |

29,3±3,7 |

26,1±4,1 |

|

II |

39,8±5,0 |

29,8±4,3 |

22,6±2,5 |

|

|

III |

46,9±5,7 |

44,7±5,9* |

22,1±4,5 |

|

|

IV |

41,8±4,3 |

44,8±7,4 |

31,0±4,1 |

|

|

С3-4 |

I |

34,0±7,3 |

27,1±3,7 |

26,2±3,9 |

|

II |

47,1±4,8 |

39,1±4,3* |

24,9±0,9 |

|

|

III |

55,4±4,3 |

44,3±7,4* |

36,6±4,9* |

|

|

IV |

53,3±4,3 |

49,6±7,1 |

44,3±7,0* |

|

|

Р3-4 |

I |

40,2±7,7 |

35,4±4,4 |

25,4±6,1 |

|

II |

42,3±5,9 |

39,0±5,0* |

29,0±4,3 |

|

|

III |

57,5±9,4 |

45,4±10,7 |

39,1±6,1* |

|

|

IV |

63,9±5,8 |

50,8±8,3 |

42,8±9,8* |

|

|

О1-2 |

I |

42,1±8,5 |

42,9±5,8 |

34,2±6,9 |

|

II |

46,9±6,1 |

58,1±5,0* |

40,2±9,5 |

|

|

III |

59,4±4,7 |

55,3±10,2 |

38,6±6,7* |

|

|

IV |

60,9±9,4 |

61,0±4,0 |

49,9±8,5* |

|

|

F7-8 |

I |

21,4±6,3 |

22,2±2,6 |

21,9±4,5 |

|

II |

29,9±3,9 |

29,7±4,2* |

18,3±6,0 |

|

|

III |

44,0±7,8 |

37,4±5,0* |

23,3±3,9 |

|

|

IV |

34,8±5,1 |

36,1±7,4 |

25,8±3,9* |

|

|

T3-4 |

I |

26,3±7,4 |

25,1±3,7 |

22,3±4,3 |

|

II |

37,0±8,2 |

33,1±3,8* |

21,4±4,8 |

|

|

III |

50,8±7,8 |

38,4±8,6* |

32,0±6,1* |

|

|

IV |

38,3±5,2 |

44,9±8,9 |

33,6±5,9* |

|

|

Т5-6 |

I |

38,4±7,4 |

38,0±4,6 |

23,7±5,6 |

|

II |

45,2±5,0 |

40,0±4,6 |

22,2±2,7 |

|

|

III |

52,7±9,9 |

49,6±10,9 |

35,2±5,6* |

|

|

IV |

61,6±7,0 |

44,6±7,0 |

41,1±8,0* |

Примечание: обозначения те же, что и для таблицы 1.

Общемозговые изменения оценивались по характеристикам активности, регистрируемой от аналогичных отведений контралатерального полушария. Так, ОМ дельта-ритма до операции составляла в среднем у больных с легкими нарушениями 22,5 %, с умеренными 22,9 % и у тяжелых пациентов – 28,2 % (табл. 3). Снижение ОМ анализируемого типа патологической активности в отдаленном послеоперационном периоде («контроль 2») наиболее выражено у тяжелых больных (р<0,05 по большинству анализируемых отведений) и составляет в среднем 49,9 %. В группе с легким неврологическим дефицитом ОМ дельта-ритма снизилась на 48,8 %, при этом у пациентов с умеренными нарушениями на 30,8 %.

Таблица 3

Динамика относительной мощности (%) дельта-ритма контралатерального полушария (M±m)

|

Отведение |

Срок обследования |

Группа 1 (легкие нарушения) |

Группа 2 (умеренные нарушения) |

Группа 3 (тяжелые нарушения) |

|

С3-4 |

I |

21,7±7,3 |

23,8±2,3 |

28,0±4,3 |

|

II |

11,3±2,0 |

16,8±3,2 |

31,3±2,2 |

|

|

III |

7,7±1,7 |

22,1±6,4* |

22,6±2,4 |

|

|

IV |

9,7±2,2 |

17,6±3,2 |

14,0±1,2* |

|

|

Р3-4 |

I |

16,0±5,4 |

19,9±4,2 |

26,1±3,6 |

|

II |

14,5±4,2 |

14,3±3,4 |

22,8±5,3 |

|

|

III |

7,1±3,3 |

19,6±6,4 |

21,5±3,3 |

|

|

IV |

7,4±1,6 |

14,8±2,6 |

9,9±2,2* |

|

|

T3-4 |

I |

33,0±10,1 |

31,5±7,0 |

31,9±6,2 |

|

II |

25,0±7,6 |

19,3±4,3 |

39,7±4,4 |

|

|

III |

9,9±3,1 |

27,2±6,6 |

30,2±4,4 |

|

|

IV |

21,3±4,2 |

18,7±5,3 |

22,7±3,9 |

|

|

Т5-6 |

I |

19,2±7,7 |

16,3±3,1 |

26,7±5,1 |

|

II |

17,6±6,1 |

16,8±3,1 |

21,2±8,1 |

|

|

III |

7,8±2,9 |

15,7±5,3 |

18,4±2,5 |

|

|

IV |

9,5±2,7 |

16,8±4,2 |

11,0±2,9* |

Примечание: обозначения те же, что и для таблицы 1.

Усредненные значения ОМ альфа-ритма контралатеральной гемисферы до операции составили 33,2 % у легких больных, 34,3 % у пациентов с умеренными нарушениями и 32,5 % с тяжелыми (табл. 4). При анализе данных обследований, относящихся к «контролю 2», выявлено увеличение анализируемого показателя на 43,4 % при легкой патологии ( ОМ альфа-ритма – 47,6 %), на 32,9 % при средневыражен-ной (45,6 %) и на 40,0 % (р<0,05 по большинству отведений) при тяжелой (45,5 %). Обнаруженные в отдаленном послеоперационном периоде некоторые особенности нейродинамики контралатерального полушария у обследованных больных объясняется присутствием дополнительных факторов (этиология, продолжительность заболевания, возраст пациента и т.д.), влияющих на процессы нормализации ЭЭГ -показателей головного мозга в ходе восстановительного лечения.

Таблица 4

Динамика относительной мощности (%) альфа-ритма контралатерального полушария (M±m)

|

Отведение |

Срок обследования |

Группа 1 (легкие нарушения) |

Группа 2 (умеренные нарушения) |

Группа 3 (тяжелые нарушения) |

|

Fp1-2 |

I |

23,0±7,1 |

19,6±2,2 |

21,2±3,1 |

|

II |

35,1±4,5 |

21,6±5,2 |

14,5±5,4 |

|

|

III |

42,5±4,1 |

26,8±7,0 |

19,6±4,9 |

|

|

IV |

28,4±6,2 |

28,7±10,1 |

20,1±2,0 |

|

|

F3-4 |

I |

27,4±7,0 |

31,8±3,1 |

27,4±2,5 |

|

II |

41,2±4,8 |

32,0±6,4 |

21,8±2,1 |

|

|

III |

48,9±4,0 |

39,5±6,5* |

28,4±4,2* |

|

|

IV |

42,8±4,4 |

41,4±8,4 |

34,5±2,4 |

|

|

С3-4 |

I |

33,6±7,6 |

34,6±4,4 |

34,1±3,0 |

|

II |

50,2±4,1 |

39,7±6,3 |

33,8±4,9 |

|

|

III |

56,8±8,1 |

36,1±6,7 |

35,7±4,5 |

|

|

IV |

48,1±4,4 |

44,7±9,2 |

51,6±4,4* |

|

|

Р3-4 |

I |

45,3±9,3 |

46,7±7,9 |

45,4±5,1 |

|

II |

58,7±5,3 |

54,7±6,4 |

46,9±11,9 |

|

|

III |

68,1±9,4 |

40,7±8,6 |

47,1±7,5 |

|

|

IV |

64,1±2,3 |

54,2±7,0 |

70,0±4,0* |

|

|

О1-2 |

I |

46,9±7,7 |

45,2±6,1 |

45,0±5,8 |

|

II |

54,8±6,7* |

61,4±7,2* |

51,3±10,3 |

|

|

III |

63,8±3,2 |

52,6±11,9 |

53,8±6,8 |

|

|

IV |

68,5±4,4 |

71,8±4,4 |

66,3±5,2* |

|

|

F7-8 |

I |

22,8±6,1 |

22,4±2,1 |

20,6±2,5 |

|

II |

34,9±5,1 |

24,4±5,0 |

16,9±4,2 |

|

|

III |

36,1±6,2 |

24,2±5,6 |

19,3±3,5 |

|

|

IV |

33,5±6,0 |

27,3±7,4 |

24,3±2,2* |

|

|

T3-4 |

I |

22,3±6,4 |

29,8±4,9 |

23,2±2,1 |

|

II |

43,6±8,2 |

35,2±6,3* |

25,9±2,7 |

|

|

III |

45,8±10,8 |

29,8±5,5 |

23,0±4,4 |

|

|

IV |

36,3±4,4 |

43,5±3,9 |

35,1±4,3* |

|

|

Т5-6 |

I |

44,5±10,3 |

44,6±6,9 |

42,8±5,4 |

|

II |

54,6±7,0 |

49,0±6,4 |

51,4±14,0 |

|

|

III |

65,5±10,3 |

43,9±8,1 |

45,2±7,7 |

|

|

IV |

59,3±4,8 |

53,5±6,8 |

62,2±6,7* |

Примечание: обозначения те же, что и для таблицы 1.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют заключить, что в условиях применения разработанной в РНЦ «ВТО» оперативной реабилитационной технологии одним из факторов, обусловливающим степень выраженности компенсаторно-восстановительных процессов является исходный уровень тяжести поражения церебральных структур.

ВЫВОДЫ

-

1) У больных с центральными гемипарезами различной этиологии исходное состояние церебрального электрогенеза, а также уровень стабилизации выявленной положительной динамики коррелировали с ЭМГ -характеристикими степени пирамидной недостаточности.

-

2) Разнонаправленные изменения ОМ патоло-

- гических форм биоэлектрической активности коры головного мозга после окончания курса восстановительного лечения свидетельствует о незавершенности инициированных вазоактивной краниопластикой структурно-функциональных перестроек, имеющих характер фазного компенсаторно-адаптивного процесса.