Эккаунтинг технологического регламента переработки богатых руд золотосеребрянных месторождений на примере "Сопка кварцевая". Часть 1

Автор: Загорская Л.Н., Поржичкевич Л.Ю., Казанцев М.М.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 5 (57), 2021 года.

Бесплатный доступ

Решение задач, направленных на улучшение технологических показателей обогащения, не вызывает у специалистов никаких сомнений. Вовлечение в переработку все более низкосортных и труднообогатимых руд вынуждает вносить в технологию обогащения существенные изменения, проводя поиск новых технологических решений. При этом очевидно, что поиск новых технологических решений возможен только на основе комплексного изучения и анализа существующих реально используемых в практической деятельности. С этой целью и был выполнен эккаунтинг - сбор, обработка, классифицирование, анализ, технологического регламента переработки богатых руд золотосеребрянных месторождений на примере «Сопка Кварцевая»

Руда, обогащение, флотация, содержание, мельница, золото, серебро

Короткий адрес: https://sciup.org/140288580

IDR: 140288580 | УДК: 622.7 | DOI: 10.46566/2500-4050_2021_57_138

Текст научной статьи Эккаунтинг технологического регламента переработки богатых руд золотосеребрянных месторождений на примере "Сопка кварцевая". Часть 1

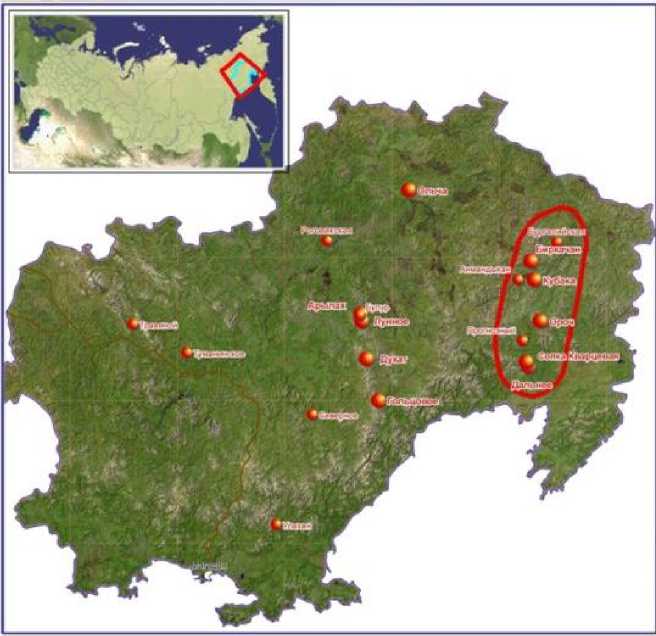

В административном отношении месторождение «Сопка Кварцевая» расположено в Северо-Эвенском районе , Магаданской области , Северо-Восточном регионе, Россия (см.рис.1).

Рисунок 1 Обзорная карта

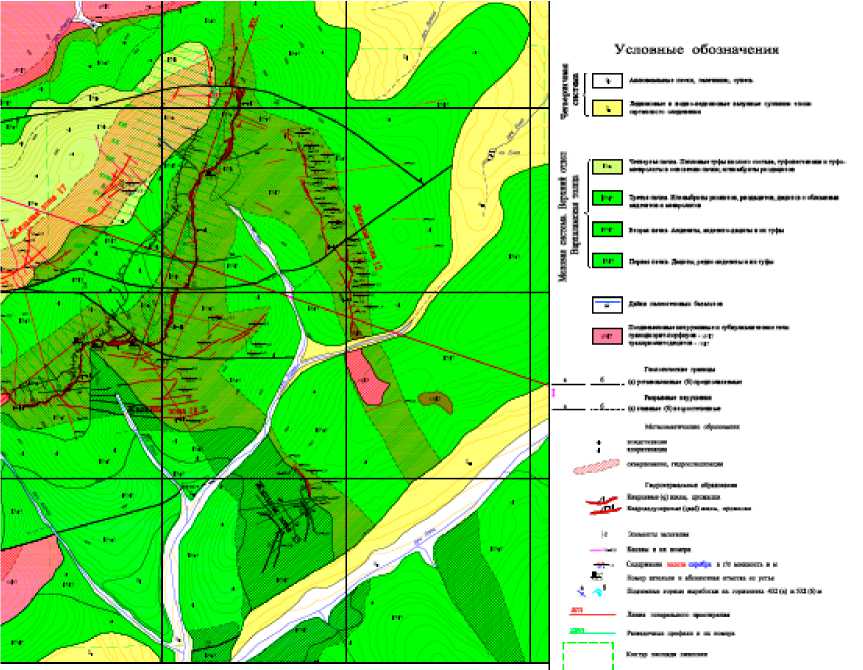

Месторождение “Сопка Кварцевая” находится в пределах Туромчинской рудной зоны, характеризующейся обширными зонами метасоматоза и шлиховыми ореолами золота, которые были установлены на самых ранних стадиях геологических исследований. С стратиграфической точки зрения в геологическом строении месторождения принимают участие позднемеловые вулканогенные образования, рыхлые верхнечетвертичные и современные четвертичные отложения. В интрузивном отношении - субвулканические образования и дайки широко распространены в пределах рудного поля. По взаимоотношениям со стратифицированными образованиями они разделены на две группы - позднемеловую и палеогеновую (рис.2).

Рисунок 2 Геологическая схема месторождения «Сопка Кварцевая»

Все рудное поле характеризуется широчайшим развитием гидротермальных образований. Они проявляют ярко выраженную генетическую связь с гранитоидной интрузией. Так в северной части рудного поля (бассейн р. Рогач) в ее эндо-экзоконтакте на ширину в десятки до первых сотен метров развиты кварц-серицит-пиритовые метасоматиты (березиты), в которых количество пирита в среднем составляет около 5-10%. В южной части (междуречье Хагонымнан-Актер) кварц-серицитовым изменениям подвержен весь объем кровли вскрывающегося свода интрузии и, вмещающие ее, вулканиты на мощность до сотни метров. Ореол кварц-серицит-пиритовых изменений сменяется обширным ореолом эпидотовых пропилитов развитым по вмещающим интрузию вулканитам на расстоянии до 1,5 км от ее границ. Далее эти образования сменяются существенно хлоритовыми пропилитами. Пропилитовым изменениям подверглись породы вархаламской толщи. Интенсивность пропилитовых изменений невысокая. Несколько более интенсивно пропилитизация развита вблизи долгоживущих разломов. Выявленные в пределах рудного поля гидротермальные образования по отношению к процессу рудоотложения делятся на дорудные, синрудные и пострудные. В спектре тектоники -месторождение Сопка Кварцевая локализовано в северо-западном крыле верхнемелового Туромчинского линейного, северо-восточной ориентировки, вулканогенного прогиба вблизи его желоба (Политов В.К., 1968 г., Болдырев В.М., 1973 г. и другие). Рудное поле приурочено к узлу пересечения крупных разломных зон: северо-западной-субширотной Туромчинской и северо-восточной Перевальной. Исходя из анализа морфологии, размеров и условий залегания определено - в пределах рудного поля известны жильные зоны №№ 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Стержневой является жильная зона №15. Остальные зоны, как бы продолжая по простиранию друг друга, располагаются расходящимся от «пучка» к югу веером. Эпицентр «пучка» расположен на севере рудного поля, где все жильные зоны максимально сближаются, выклиниваясь.

По составу жильного материала руды месторождения относятся к адуляр-кварцевым, кварцевым и карбонатным.

Основными жильными минералами являются кварц (50-95 %), адуляр (12-50 %), гидрослюды (1-2 %) и карбонаты (3-10 %).

Кварц является основной вмещающей средой для сульфидов, минералов золота и серебра. Преобладает мелкозернистый мутный, полупрозрачный, серый кварц с обильной пылевидной вкрапленностью серебра. Дробленая брекчированная разновидность заполняет трещины и полости в породе. Друзовидный, гребенчатый кварц образует щетки кристаллов в крупных пустотах.

Адуляр распределяется в прожилках и пустотах в виде щеток и гнезд. На пластинах адуляра встречаются примазки оксидов железа, марганца и сажистого серебра.

Кальцит наблюдается в виде мелких прожилков и кристаллов (0,2– 0,3 мм). В сочетании с кальцитом наблюдаются мелкие кристаллы гипса.

Продуктивная минерализация представлена сульфидами и сульфосолями серебра, электрумом, самородным низкопробным золотом и серебром, а также кераргиритом и кюстелитом. Массовая доля сульфидов в руде менее 0,1 %. Пирит образует редкую и мелкую вкрапленность в кварце. Размер кристаллов колеблется от 0,02 до 0,2 мм. В отдельных фракциях обнаружены обломки зерен халькопирита, галенита, блеклой руды, аргентита, полибазита.

Золото в руде находится в свободном самородном состоянии, приурочено, в основном, к кварцу и сульфидам и распределяется в жилах и боковых породах. Цвет — слабо желтый, некоторые частицы имеют светлый, зеленовато-серый оттенок. Форма золотин неправильная, реже пластинчатая, дендритовидная. Поверхность частиц практически полностью покрыта сероватыми и черноватыми пленками. Наблюдаются две разновидности золота:

-

- Желтые комковатые выделения размером от сотых долей мм до 2,0 мм (пробность 500–700);

-

- белые чешуйчатые выделения в желтом золоте размером до 0,3 мм (пробность 320–530).

Более половины (51,6 %) золота находится в сростках, 33 % в свободном состоянии и около 14 % связано с серебром и его минералами.

Серебро представлено несколькими минеральными формами: сульфиды (83,7 %), сульфосоли (3,1 %), сульфаты (7,7 %), хлорид серебра (0,6 %), самородное (5,3 %) и природный сплав с золотом. Количество серебра, связанного с пиритом и кварцем, менее 0,05 %. Сульфиды серебра (аргентит и акантит) являются наиболее распространенными минералами серебра, с ними связано около 75 % от его исходного содержания в руде. Аргентит мелкозернистый и пластинчатый, размер зерен — десятые доли миллиметра, концентрирует 83–89 % серебра. Акантит, сажистое серебро, образует тонкие пленки, примазки, включения, окрашивающие адуляр в серые цвета. Крупность частиц — микроны и миллимикроны. Сульфосоли серебра имеют сложный состав двойных сульфидов серебра и сурьмы-мышьяка. В руде присутствуют в виде полибазита-пираргирита в срастании с аргентитом и с включениями самородного серебра. Сульфаты представлены ярозитом, в состав которого входят железо, сера, серебро и калий. Самородное серебро встречается в ассоциации с сульфидами. Крупность выделений 0,01–0,1 мм.

В золотом сплаве (электрум и кюстелит) содержание серебра 50–75 %.

Тонкая, до субмикроскопической, вкрапленность продуктивных минералов, является важной особенностью руды месторождения. Сложный характер прорастания продуктивных минералов в адуляр-кварцевой матрице обусловил и достаточно сложную морфологию их выделений.

Кераргерит, выделения которого (в составе кераргерита встречается до 0,6–2,2 % всего серебра в отдельных пробах) локализованы преимущественно в свободном виде, иногда содержит фрагменты кубического габитуса, основные же формы чешуйчато-скорлуповатые. Размеры выделений кераргерита достигают 2 мм. В других пробах кераргерит содержится в незначительных количествах и наблюдается в виде тонких рыхлых корочек на электруме и акантите, а так же в окислах железа. В составе кераргерита в этих пробах 81 % серебра.

Фрейбергит встречается в виде неправильных выделений размером в сотые доли миллиметра. Ассоциирует с халькопиритом, марказитом, содержит включения аргентита и стефанита.

На сегодняшний день исходя из анализа практики работы рудоподготовки и измельчения ЗИФ Омолонской ЗРК при переработке руд месторождения «Сопка Кварцевая» следует - на фабрике принята схема рудоподготовки, включающая в себя крупное дробление до крупности -200+0 мм и двухстадиальное измельчения, с полусамоизмельчением в 1 стадии. Содержание класса крупности -0.071+0 мм в готовом продукте около 80 %. Производительность фабрики составляет 100–110 т/ч, 400 000 т/год при КИО 0.9. Основное оборудование:

-

- щековая дробилка 1016 x 1219;

-

- мельница ПСИ 6100 x 2750 (объем 79,9 м 3 );

-

- грохот цикла ПСИ (площадь 2400 x 6100, сито с ячейкой 1 мм);

-

- шаровая мельница 4100 x 5500 (объем 72,6 м 3 ).

Производительность дробления (предусмотрена установка колосниковой решетки для удаления негабаритов крупностью +800 мм) по проекту 223 т/ч, при КИО 0,85, режим работы 12 ч/сутки.

Удельная производительность мельниц по расчетному классу при этом составит 0,48-0,49 т/(м3 х ч) для МПСИ и 0,58-0,59 т/(м3 х ч) для шаровой мельницы. Гидроциклоны Krebs и CAVEX400CVX10, – 5 рабочих, остальные – резервные. Циркуляции составят 50 % в цикле ПСИ, 300 % в цикле шарового измельчения. Анализируя результаты работы ЗИФ ОЗРК на рудах м/я «Сопка Кварцевая» можно сделать следующие выводы:

-

- измельчительное оборудование фабрики позволяет перерабатывать руды данных месторождений с производительностью 100-110 т/ч при помоле 80 % -0.071+0 мм;

-

- удельная производительность МПСИ по расчетному классу при переработке 100 т/ч по исходной руде составила 0,50-0,55 т/(м³×ч). Увеличение подачи руды приводит к загрублению помола и снижению удельной нагрузки;

-

- удельная производительность шаровой мельницы по расчетному классу

при переработке 100 т/ч по исходной руде составляет 0,60-0,70 т/(м3хч);

-

- циркуляция в цикле шарового измельчения, при этом уровне переработки, составит около 300 %. Рост производительности приведет к увеличению циркуляции.

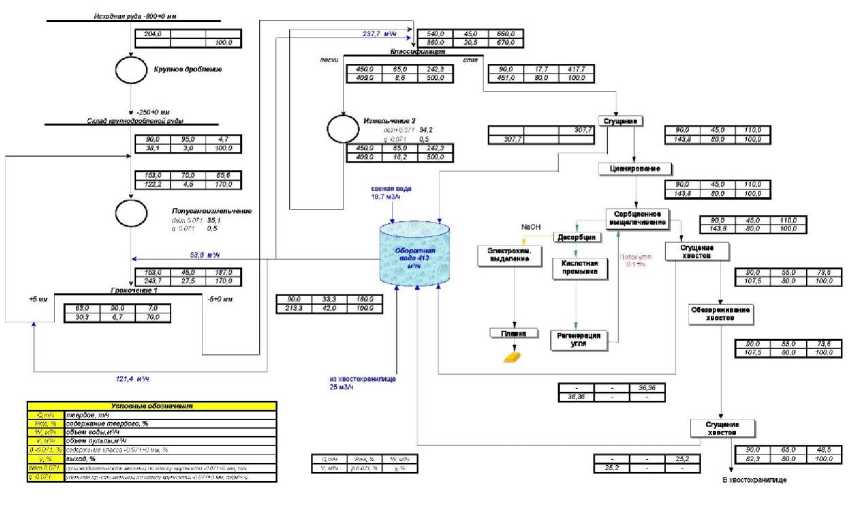

Таким образом, мельницы, установленные на ЗИФ, обеспечивают необходимый помол (80 % -0,071+0 мм) руд месторождений «Сопка

Кварцевая» по предлагаемой технологической схеме (рисунок 3): номинальная производительность по исходной руде 105 т/ч, крупность готового продукта 80 % -0,071+0 мм. При крупности продукта цикла ПСИ 40 % -0,071+0 мм удельная производительность МПСИ составит 0,486 т/(м3хч), шаровой мельницы 0,579 т/(м3хч). Циркуляция в цикле ПСИ составит 50 %, на стадии шарового измельчения 300 %. Содержание твердого в их питании должно быть не более 50 %.

Рисунок 3 ВШ схема переработки богатых руд

Эксперименты, проведенные в ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» по цианированию руды месторождения «Сопка Кварцевая» показали возможность достижения степени извлечения в раствор золота 94–96 % и серебра 90–91 %, практика работы ЗИФ «Кубака» подтвердила результаты исследований, что основным параметром, влияющим на степень извлечения серебра, является концентрация цианида натрия в растворе. Оптимальное значение концентрации цианида натрия 2,5 г/л. Время цианирования 48 ч. При этом соотношение Ж:Т номинальное принято 1,22 (содержание твердого 45 %). При производительности фабрики 105 т/ч и содержании твердого в пульпе 45 % поток пульпы составит 168,7 м3/ч. Суммарный объем емкостей цианирования, необходимый для обеспечения времени пребывания 48 часов – 8450 м3, что обеспечивается существующим на ЗИФ оборудованием. По результатам опытнопромышленных испытаний общий расход цианида составит 3,0 кг/т. При исследованиях влияния на процесс цианирования добавки соединений свинца в результате был зафиксирован рост извлечения, как золота, так и серебра на 1,5–2 %, поэтому рекомендуется в процесс выщелачивания добавлять соединения свинца, такие как ацетат или нитрат свинца (II) в виде 15%-го раствора в голову каскада цианирования.

Даже на этом этапе исследований очевидно, что сложность разработки флотационных технологий вызвана наличием большого числа факторов, влияющих на процесс, которые зачастую не подлежат прямому измерению не только на промышленном процессе, но и при проведении лабораторных экспериментов. К таким факторам можно отнести способность тех или иных минералов к растворению, изменчивость минерального состава руды, поглотительную способность пульп по отношению к реагентам и др.

Список литературы Эккаунтинг технологического регламента переработки богатых руд золотосеребрянных месторождений на примере "Сопка кварцевая". Часть 1

- Технологический регламент - переработка богатых руд золотосеребряного месторождение "Сопка Кварцевая" на ЗИФ ГОК "Кубака", ЗАО "Полиметалл Инжиниринг", Санкт-Петербург, 2014

- ООО "ТВЭЛЛ" Технологии обогащения. [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.twellgroup.ru/flotation_technologies.html