Экодиагностика водоемов питьевого водоснабжения крупного мегаполиса (на примере г. Нижнего Новгорода)

Автор: Шурганова Галина Васильевна, Гаврилко Дмитрий Евгеньевич, Жихарев Вячеслав Сергеевич, Кудрин Иван Александрович, Ильин Максим Юрьевич, Золотарева Татьяна Владимировна, Голубева Дарья Олеговна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка качества вод верхней речной части Чебоксарского водохранилища и устьевого участка р. Оки, обеспечивающих питьевой водой крупный мегаполис - г. Нижний Новгород. Экодиагностика проведена на основе биоиндикационных исследований, базирующихся на анализе соотношения количественных показателей зоопланктона. Классы качества вод определяли в соответствии с ГОСТ 17.1.3.07.82.

Экодиагностика, зоопланктон, сообщество зоопланктона, видовая структура, качество воды, трофический статус

Короткий адрес: https://sciup.org/148204933

IDR: 148204933 | УДК: 574.633

Текст научной статьи Экодиагностика водоемов питьевого водоснабжения крупного мегаполиса (на примере г. Нижнего Новгорода)

В современном мире в условиях непрекра-щающегося многопланового антропогенного воздействия на водоемы, приводящего к их загрязнению и деградации, особую роль приобретает диагностика их состояния. Сохранение и поддержание высокого качества поверхностных вод водоемов питьевого водоснабжения является непременным условием здоровья населения.

В результате повсеместного ухудшения качества поверхностных вод России, использующихся для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытовых и других нужд, их состояние оценивается, преимущественно, как «умеренно загрязненные» и «загрязненные» [15, 18].

Высокая концентрация промышленного производства в крупных городах приводит к количественному и качественному истощению водных ресурсов, загрязнению и ухудшению экологической ситуации. В подавляющем большин- Шурганова Галина Васильевна, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии.

стве городов России для удовлетворения своих потребностей в чистой воде жители используют поверхностные водные источники, качество воды в которых напрямую связано с уровнем загрязнения почвы, воздушного и водного бассейнов, трансформации наземных экосистем в пределах водосборного бассейна [4].

Изменения водной среды, происходящие при антропогенном загрязнении, вызывают серьезную тревогу и требуют организации контроля за состоянием поверхностных вод и населяющих их гидробионтов. Контроль качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям является высокоприоритетным с точки зрения обеспечения возможности прямой оценки состояния водных экосистем, испытывающих вредное влияние антропогенных факторов [2]. Актуальность гидроэкологического контроля обусловлена, преимущественно, биологической природой процессов самоочищения и ограниченностью возможностей гидрохимического и гидрофизического подходов, не позволяющих сделать заключение о последствиях поступления загрязнений, степени и характера воздействий их на обитающие в водоемах растительные и животные организмы и оценить меру нарушен-ности экосистемы водоема под воздействием антропогенных факторов [9].

Зоопланктон – вторичное звено в трофической цепи водных экосистем – играет большую роль в их структуре и функционировании. Потребляя фито- и бактериопланктон, он принимает участие в процессах самоочищения, является кормовой базой многих видов рыб, а также служит объектом в мониторинге экологического состояния водных объектов разного типа [7]. Зоопланктонное сообщество, как и любое сообщество экосистемы, характеризуется динамической устойчивостью, определенной, присущей ему организацией. Изменения условий существования организмов отражаются на видовом составе, количественных показателях, соотношении отдельных таксономических групп, структуре популяций зоопланктеров [19]. Способность зоопланктона быстро реагировать на изменения водной среды дает возможность оценивать качество вод с использованием анализа количественного развития индикаторных видов зоопланктона, прогнозировать антропогенную трансформацию водных экосистем и предлагать меры по их оздоровлению.

Водоснабжение одного из мегаполисов России – Нижнего Новгорода, население которого составляет более 1,255 млн. человек, осуществляется пятью водозаборными станциями: Автозаводской, Первомайской, «Малиновая гряда» и Слудинской, расположенными в устьевом участке р. Оки и Ново-Сормовской – на верхнем речном участке Чебоксарского водохранилища [23].

Целью работы является экодиагностика верхней речной части Чебоксарского водохранилища и устьевого участка р. Оки, на акваториях которых расположены станции водоподготовки, обеспечивающие питьевой водой мегаполис – г. Нижний Новгород, с использованием метода биоиндикации (на основе анализа количественного развития индикаторных видов организмов зоопланктона).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в период летней межени (июль) 2016 года на верхней речной части Чебоксарского водохранилища (плотина Нижегородской ГЭС – г. Н. Новгород), устьевом участке р. Оки у г. Н. Новгорода и на среднем речном участке Чебоксарского водохранилища в зоне влияния двух формирующих Чебоксарское водохранилище водных потоков (у г. Бор, в левобережье, и у г. Н. Новгорода в правобережье) (рис. 1).

Пробы зоопланктона отбирались с использованием количественной сети Джеди (капроновое сито № 64) путем тотальных ловов от дна до поверхности, фиксировались 4% раствором формалина. Камеральная обработка выполнялась по стандартной методике [13] с использованием ряда определителей [5, 10–11, 17].

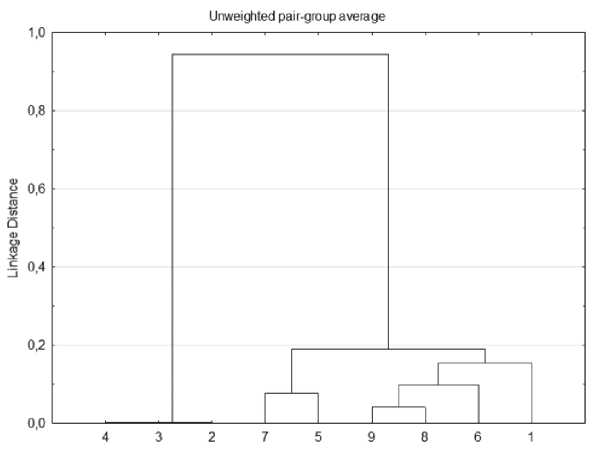

Сходство видовой структуры зоопланктона оценивали с помощью метода многомерного векторного анализа, который в качестве меры сходства использует косинус угла между векторами, соединяющими начало координат с точками, изображающими пробу в многомерном пространстве численностей видов. Определенная таким образом мера близости видовой структуры проб зоопланктона изменялась от 0 для зооплан-ктоценозов, не содержащих общих видов, до 1 для идентичных зоопланктоценозов. На основе полученной таблицы косинусов строилась матрица расстояний между пробами с последующей ее визуализацией в виде дендрограммы [20–21]. Оценку доминирования видов в сообществах проводили с использованием индекса доминирования Ковнацкого-Палия [1].

Для оценки качества воды исследованных водоемов на основе анализа численностей индикаторных видов зоопланктона рассчитывали индекс сапробности Пантле-Букк в модификации Сладечека [24–25]. Класс качества вод устанавливали по «Правилам контроля качества воды в водоемах и водотоках» [3]. Трофический статус оценивали по индексу трофии Мяэметса [16].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В июле 2016 г. на исследуемой акватории в общей сложности было идентифицировано 56 видов планктонных организмов, из них 26 видов (46,4%) относилось к коловраткам (Rotifera), 19 видов (34,0%) – к ветвистоусым ракообразным (Cladocera), 11 видов (19,6%) – к веслоногим ракообразным (Copepoda). По зоогеографической характеристике фауна зоопланктона речного участка Чебоксарского водохранилища и устьевого участка р. Оки является типичной для водо-

Рис. 1. Схема точек отбора проб зоопланктона на акваториях верхнего речного участка Чебоксарского водохранилища и устьевого участка р. Оки в 2016 году:

1 – г. Бор, Чеб. вдхр.; 2 – г. Н. Новгород, Чеб. вдхр.; 3 – устье р. Оки; 4 – р. Ока, Молитовский мост;

5 – г. Н. Новгород, Сормово, Чеб. вдхр.; 6 – п. Б. Козино, Чеб. вдхр.; 7 – ниже г. Балахна, Чеб. вдхр.;

8 – выше г. Балахна, Чеб. вдхр.; 9 – ниже г. Городец, Чеб. вдхр.

емов Европейской части России, за исключением двух видов – вселенцев: североамериканской коловратки Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) и ветвистоусого рачка южного происхождения Diaphanosoma orghidani (Negrea, 1982).

С использованием метода многомерного векторного анализа на исследованной акватории Чебоксарского водохранилища и устьевого участка р. Оки было выделено 2 зоопланктоценоза, занимавших пространственно непрерывные области и характеризующиеся сходством видовой структуры (рис. 2), что хорошо согласуется с предыдущими исследованиями [8, 22].

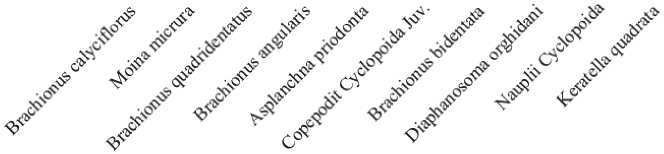

Станции отбора проб № 1 и 5 – 9 характеризовались значительным сходством видовой структуры (значения cos α 0,7 – 0,95), и доминированием веслоногих ракообразных (46,95 – 74,2% от общей численности зоопланктона, таблица). По численности в этом планктонном сообществе доминировали копеподитные стадии Copepoda (рис. 3), веслоногий рачок Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) и ветвистоусый рачок Daphnia galeata (Sars, 1864). В меньшей степени были представлены науплиальные стадии веслоногих ракообразных, а также лимнофильная коловратка Euchlanis dilatata (Ehrenberg, 1832), веслоногий рачок Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) и др. (рис.

-

3). Данный зоопланктоценоз можно охарактеризовать как лимнофильный.

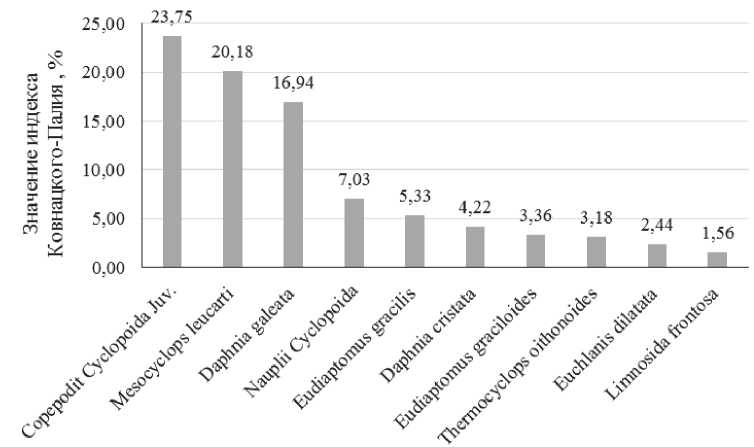

Во второй кластер выделялись станции отбора проб № 2–4 (рис. 2). Сходство видовой структуры зоопланктона здесь было выше, чем в лимнофильном планктонном сообществе ( cos α равен 0,99 – 1,00). Наиболее многочисленной группой видов были коловратки (85,4 – 95,5% от общей численности зоопланктона) при монодоминировании реофильной коловратки Brachionus calycifl orus (Pallas, 1776), предпочитающей также прудовые условия со значительным содержанием органических веществ (рис. 4). Ветвистоусые и веслоногие ракообразные существенно уступали коловраткам по численности (таблица). Этот зоопланктоценоз можно охарактеризовать как реофильный.

Наибольшее видовое богатство зоопланктона (47 видов) было отмечено в лимнофильном зоопланктоценозе верхней речной части Чебоксарского водохранилища. Средние численность и биомасса зоопланктона на данном участке составили 11,97±3,09 тыс. экз./м3 и 0,48±0,13 г/м3 соответственно. В окском реофильном планктонном сообществе (38 видов) средняя численность зоопланктона была выше: 81,76±31,14 тыс. экз./ м3, биомасса – 0,35±0,05 г/м3.

Рис. 2. Дендрограмма сходства/различия проб зоопланктона на акваториях верхней речной части Чебоксарского водохранилища и устьевого участка р. Оки в июле 2016 года

Таблица. Общая численность зоопланктона (N, тыс. экз./м3) и процентное соотношение численностей основных таксономических групп зоопланктона на исследуемых акваториях в июле 2016 г.

|

Зоопланктоценоз |

Лимнофильный (водохранилищный) |

Реофильный (окский) |

|||||||

|

№ точек отбора проб |

1 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

2 |

3 |

4 |

|

Rotifera, % |

14,26 |

20,42 |

13,61 |

14,59 |

7,26 |

3,60 |

85,36 |

95,47 |

94,51 |

|

Cladocera, % |

38,79 |

16,80 |

16,55 |

11,21 |

30,07 |

27,05 |

7,10 |

2,57 |

4,63 |

|

Copepoda, % |

46,95 |

62,78 |

69,84 |

74,20 |

62,67 |

69,35 |

7,54 |

1,96 |

0,85 |

|

N, тыс. экз./м3 |

9,076 |

11,602 |

8,352 |

5,245 |

10,793 |

26,753 |

30,137 |

77,385 |

137,753 |

Рис. 4. Доминирующие виды зоопланктона реофильного зоопланктоценоза

Рис. 3. Доминирующие виды зоопланктона лимнофильного зоопланктоценоза верхней речной части Чебоксарского водохранилища в июле 2016 г.

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

84,45

устьевой части р. Оки и верхней речной части Чебоксарского водохранилища в июле 2016 г.

Видовая структура сообществ зоопланктона является хорошим показателем качества вод водоемов и водотоков. Абсолютное большинство идентифицированных видов зоопланктона (46 видов) в исследованных водных объектах были индикаторными. Индикаторы β -мезосапробных условий составляли 59%, оли-госапробных – 25%, 3% являлись индикаторами переходной β - α -мезосапробной зоны. Индикаторы α -мезосапробных и полисапробных водоемов не были обнаружены. Среднее значение индекса сапробности верхней речной части Чебоксарского водохранилища составило 1,50±0,03, воды находились на границе олиго- β -мезосапробной зоны (II-III класс качества, воды чистые – умеренно загрязненные). Окский поток, акваторию которого занимал реофильный зоопланктоценоз, характеризовался β -мезосапробными условиями, индекс сапробности был равен 2,41±0,03 (III класс качества, воды умеренно загрязненные).

Установление трофического статуса водоема, интегральной характеристики, определяемой множеством взаимосвязанных физико-химических и биологических процессов, включает использование комплексов признаков, дополняющих друг друга [12]. Поскольку зоопланктон непосредственно участвует в процессах трансформации первичной продукции, определяющей уровень эвтрофирования водоема, а видовая структура зоопланктоценозов, соответственно, является отражением этого уровня, вполне обоснованным является использование ряда показателей видовой структуры зоопланктона для оценки уровня эв-трофирования [21]. Трофический статус верхней речной части Чебоксарского водохранилища характеризовался как мезотрофный, индекс трофии Мяэметса – 0,57±0,08. Трофический статус устьевого участка р. Оки определялся как эвтрофный, индекс Мяэметса – 1,71±0,54. Следует заметить, что оценка трофического статуса Чебоксарского водохранилища и устьевого участка р. Оки, проведенная по показателям зоопланктона, полностью соответствует оценке трофического статуса по концентрации хлорофилла а фитопланктона [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, по результатам проведенного биоиндикационного исследования, основанного на анализе соотношения численностей видов (в том числе и индикаторных видов) двух различающихся по видовой структуре сообществ, выявлено следующее. Окское реофильное планктонное сообщество характеризовалось монодоминированием, преобладанием реофильных коловраток, наиболее высокой общей численностью зоопланктона. Трофический статус оценивался как эвтрофный, качество вод оценивалось III классом (воды умеренно загрязненные). Планктонное сообщество верхней речной части Чебоксарского водохранилища характеризовалось преобладанием озерных видов ракообразных, более низкими показателями количественного развития. Трофический статус оценен как мезотрофный, качество вод было на границе II – III классов (воды чистые – умеренно загрязненные).

Исследования показали, что результаты оценки качества вод верхней речной части Чебоксарского водохранилища и устьевого участка р. Оки, находящихся в условиях разнопланового антропогенного воздействия, по показателям количественного развития индикаторных видов зоопланктона не вполне соответствуют результатам, полученным на основе гидрохимической оценки качества вод [6]. Гидрохимический анализ показал более высокие значения класса качества (воды «умеренно загрязненные» и «грязные» в Чебоксарском водохранилище и устье р. Оки). Подобная ситуация была отмечена для ряда рек, озер и водохранилищ [14, 21 и др.]. Для адекватной оценки экологического состояния гидробиоценозов, находящихся в условиях комбинированного (токсического и органического) антропогенного загрязнения, необходимо проводить постоянные мониторинговые исследования водоемов, уточнять и совершенствовать методы диагностики биосистем. Особенно это касается водоемов питьевого водоснабжения, для оценки качества которых необходима не только единовременная оценка качества их вод по гидрохимическим и биологическим показателям, но также (что важно!) подробная характеристика и прогноз состояния гидроэкосистем, их структуры и функционирования, способности к самоочищению природных вод.

Список литературы Экодиагностика водоемов питьевого водоснабжения крупного мегаполиса (на примере г. Нижнего Новгорода)

- Баканов, А.И. Количественная оценка доминирования в экологических сообществах//Фундаментальный обзор индексов обилия и доминирования. -Деп. в ВИНИТИ 08.12.1987, № 8593-В87. 63 с.

- Вандыш, О.И. Зоопланктон как индикатор состояния озерных экосистем Кольского полуострова при действии стоков горно-промышленных предприятий//Экология. 2004. № 2. С.134 -140.

- ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды в водоемах и водотоках. -М.: Гос. ком. СССР по стандартам, 1982. 10 с.

- Капитонова, О.А. Флористическое разнообразие малых рек урбанизированных территорий Удмуртской республики (на примере г. Ижевска)//Экосистемы малых рек: биоразнообразие, экология, охрана. Лекции и материалы докладов Всероссийской школы -конференции. ИБВВ им. И.Д. Папанина. 18 -21 ноября 2008 г. С. 156 -160.

- Коровчинский, Н.М. Ветвистоусые ракообразные отряда Ctenopoda мировой фауны (морфология.систематика. экология. зоогеография). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. 410 с.

- Кривдина, Т.В. Многолетняя динамика гидрохимического режима Чебоксарского водохранилища за период с 1980 по 2014 г./Т.В. Кривдина В.В. Логинов,//«Эколого-биологические особенности Чебоксарского водохранилища и водоемов его бассейна» Сборник научных трудов ФГБНУ «ГосНИОРХ» Под ред. А.А. Дерман. -СПб.: Процвет, 2015. С. 62 -77.

- Крылов, А.В. Зоопланктон равнинных малых рек. М: Наука, 2005. 263 с.

- Кудрин, И.А. Видовая структура и пространственное размещение зоопланктонных сообществ в условиях антропогенного воздействия (на примере Чебоксарского водохранилища и его притоков): Автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.02.08. -Н. Новгород, 2016. 25 с.

- Кузнецова, М.А. Методы биоиндикации водных экосистем/М.А. Кузнецова, А.Г. Охапкин, Г.В. Шурганова//Экологический мониторинг. Методы биологического и физико-химического мониторинга. Уч. пос. Ч. I. Н. Новгород. 1995. 184 с.

- Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР. Л.: Наука, 1970. 742 с.

- Кутикова, Л.А. Бделлоидные коловратки фауны России. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. 305 с.

- Логинов, В.В. Содержание хлорофилла «а» в фитопланктоне и гидрохимический состав в Чебоксарского водохранилища за 2005-2014 гг./В.В. Логинов, Т.В. Кривдина//«Эколого-биологические особенности Чебоксарского водохранилища и водоемов его бассейна» Сборник научных трудов ФГБНУ «ГосНИОРХ» Под ред. А.А. Дерман. -СПб.: Процвет, 2015. С. 77 -88.

- Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах//Зоопланктон и его продукция. -Л.: Гос. НИИ озер. и реч. рыб. хоз-ва, 1982. 33 с.

- Мингазова, Н.М. Влияние сточных вод ТЭЦ на состояние озерной экосистемы (на примере оз. Средний Кабан г. Казани)/Н.М. Мингазова, О.Ю. Деревенская//Эколого-токсикологическая характеристика г. Казани и пригородной зоны. -Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1991. С. 97 -126.

- Мингазова, Н.М. Экологическая реабилитация водных объектов как новая область природоохранной деятельности в России//Сборник трудов V Международного Конгресса «Чистая вода. Казань» 26-28 марта 2014 г.: науч.изд. -Казань: типогр. ООО «Куранты». 2014. С. 117 -121.

- Мяэметс, А.Х. Изменения зоопланктона//Антропогенное воздействие на малые озёра. Л.: Наука, 1980. С. 54 -64.

- Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 1. Зоопланктон./Под ред. В.Р. Алексеева, С.Я. Цалолихина. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 495 с.

- Панина М.В., Косинцева С.Н. Результаты исследования малого водотока р. Биргильда (Челябинская область) в период летне -осенней межени//Экосистемы малых рек: биоразнообразие, экология, охрана. Лекции и материалы докладов Всероссийской школы -конференции. ИБВВ им. И.Д. Папанина. 18 -21 ноября 2008 г. С. 210 -212.

- Свирская Н.Л. Мониторинг зоопланктона//Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем. СПб: Гидрометеоиздат, 1992. С. 105-130.

- Черепенников, В.В. Исследование различий видовой структуры основных зоопланктоценозов Чебоксарского водохранилища методом многомерного анализа/В.В. Черепенников, Г.В. Шурганова, Д.Б. Гелашвили, Е.В. Артельный//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2004. Т. 6. № 2 (12). С. 328-33.

- Шурганова, Г.В. Динамика видовой структуры зоопланктоценозов в процессе их формирования и развития (на примере водохранилищ средней Волги: Горьковского и Чебоксарского): Автореф. дис. … докт. биол. наук: 03.00.16. Н. Новгород, 2007. 48 с.

- Шурганова, Г.В. Сезонные изменения пространственного размещения сообществ зоопланктона верхней речной части Чебоксарского водохранилища и устьевого участка р. Оки/Г.В. Шурганова, И.А. Кудрин, В.С. Жихарев, М.Ю. Ильин, Д.Е. Гаврилко, Т.В, Куклина//Электронный журнал «Современные проблемы науки и образования». 2015. №6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23310 (дата обращения: 27.11.2016).

- Экология Нижнего Новгорода: монография/Д.Б. Гелашвили, Е.В. Копосов, Л.А. Лаптев; под общ. ред. Д.Б. Гелашвили. -Н. Новгород: ННГАСУ, 2008. 530 с.

- Pantle, R. Die biologische Uberwachung der Gewasser und die Darstellung der Ergebnisse/R. Pantle, H. Buck//Gasund Wasserfach. 1955. Bd. 96. №18. 604 s.

- Sladecek, V. System of water quality from biological point of view//Ergebnisse Limnologie-Arch. Hydrodiol. 1973. B. 7. № 7. Р. 218.