Экологическая характеристика местообитаний Galium triflorum Michx. (Rubiaceae)

Автор: Полянская Т.А.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.18, 2024 года.

Бесплатный доступ

Впервые методом биоиндикации дана экологическая характеристика местообитаний ценопопуляций Galium triflorum Michx., произрастающих в местообитаниях Архангельской, Нижегородской, Тверской областей и Республики Марий Эл по шкалам Д.Н. Цыганова (1983), а также рассчитаны реализованная экологическая валентность и коэффициент экологической эффективности. Результаты показали, что в Тверской области криоклиматическую шкалу можно расширить вправо, до 9.50 баллов, в сторону увеличения действия фактора. Впервые для этого вида определены экологические позиции вида по шкале богатства почв азотом (Nt), шкале кислотности почв (Rc) и шкале переменности увлажнения (fH).

Galium triflorum, экологические шкалы, потенциальная реализованная валентность, реализованная экологическая валентность, коэффициент экологической эффективности

Короткий адрес: https://sciup.org/148328596

IDR: 148328596 | УДК: 502.75 | DOI: 10.24412/2072-8816-2024-18-2-120-127

Текст научной статьи Экологическая характеристика местообитаний Galium triflorum Michx. (Rubiaceae)

G. triflorum – многолетнее поликарпическое явнополицентрическое травянистое длиннокорневищное растение, гемикриптофит семейства Rubiaceae Juss, внесено в Красные книги различных регионов России (Red…, 2016 , 2017 ).

Вид имеет широкий циркумбореальный ареал (Pobedimova, 1958 ) . В России это растение обитает в Европейской части, в Сибири, на Дальнем Востоке (Gubanov et al., 2004). Это редкое растение встречается в сырых тенистых местах в хвойных, смешанных и березовых лесах.

Цель работы: изучить эколого-фитоценотические особенности ЦП G. triflorum в разных частях ареала распространения вида.

ЦП G. triflorum изучены нами в сообществах Архангельской области (национальный парк «Кенозерский»), Нижегородской области (заказник «Кленовик»), Тверской области (Центрально-лесной заповедник), Республики Марий Эл (национальный парк «Марий Чодра» и окрестносях с. Казанское (Сернурский р-н).

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» (139663 га, создан в 1991 г.) расположен в юго-западной части Архангельской области. На территории парка умеренно-континентальный климат. Ежегодно на территории национального парка выпадает около 500 мм осадков (The state…, 2017). По растительному районированию Архангельская область целиком укладывается в природную зону средней тайги. Здесь отмечены восточноевропейские (с Picea abies, Betula pendula, B. pubescens, сосновые (с Pinus sylvestris) мелкотравно-кустарничково- (с Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Linnaea borealis) зеленомошные леса, грядово-мочажинные сфагновые верховые и травяно-сфагново-гипновые болота (Ogureeva, 1999).

Заказник «Кленовик» (612 га, создан в 1987 г.) находится на северной границе Ветлужского района Нижегородской области. Климат умеренно-континентальный, среднегодовая температура в Заволжье не превышает 2,3–3,0°C. Количество осадков колеблется от 610-560 мм на северо-западе до 500-430 мм на юго-востоке. На территории заказника сохраняются исчезающие южно-таежные пихтово-еловые леса с дубравными элементами (Nature…, 1974).

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Центральнолесной» (24 447 га, создан в 1930г.) расположен на территории Тверской области с умеренно континентальным климатом. Средняя многолетняя температура 3,6°, абсолютный максимум 38°, абсолютный минимум – 48°. За год выпадает в среднем 700 мм осадков. Еловые и елово-широколиственные леса заповедника имеют более «северный» облик, чем леса окружающих территорий и носят переходный характер между зональным типом тайги и смешанных лесов (Volkov, Litkens, Shaposhnikov, 1988).

ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» (36875 га, создан в 1985 г.) расположен в южной части Республики Марий Эл, включающем древние долины рек Волги и Илети, островные возвышения южных оконечностей Марийско-Вятского увала с карстовыми формами рельефа. Климат характеризуется тёплым летом, морозной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью (Ecological …, 2018). Среднегодовая температура составляет +3,4 … +5,0°С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) – составляет +18,9 … +20,1°С, самого холодного (января) – находится в пределах -9,6 … -11,4°С. Среднегодовая сумма осадков равна 480-520 мм. Парк находится в зоне хвойношироколиственных лесов с таежными и лесостепными элементами (Abramov, Papchenkov, 2006).

Село Казанское (Сернурский район Республики Марий Эл) - расположено в северовосточной части Республики Марий Эл. Климат умеренно континентальный, характеризующийся сравнительно жарким летом и морозной зимой с устойчивым снежным покровом. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июль) колеблется от 18,2°С до 18,9°С. Среднегодовая сумма осадков равна 560-600 мм. Территория находится в подзоне подтаежных смешанных (хвойношироколиственных) лесов и захватывает приуральский вариант подтайги (Ogureeva, 1999).

В работе использованы общепринятые геоботанические, популяционноонтогенетические и статистические методы.

В местах произрастания подмаренника трехцветкового были заложены площадки 50×50 см и проведены геоботанические описания этих площадок с применением классических методов описания фитоценозов (Korchagin, 1964; Ipatov, Kirikova, 1997) в течение 2005-2018 гг. Оценка экологических особенностей местообитаний ЦП произведена по методике Л.А. Жуковой (Zhukova, 2004) с использованием диапазонных экологических шкал Д.Н. Цыганова (Tsyganov, 1983). Флористические списки растений геоботанических описаний были обработаны с применением компьютерной программы EcoScaleWin (Grokhlina, Khanina, 2006). Оценка экологических режимов лесных фитоценозов проведена с помощью метода средневзвешенной середины интервала по десяти амплитудным шкалам Д. Н. Цыганова (Tsyganov, 1983). Экологическое разнообразие ЦП G. triflorum оценивалось с помощью фракций экологической валентности, предложенных д.б.н., проф. Л.А. Жуковой (Zhukova et al., 2010). Распределение видов по фракциям валентности производилось согласно Л.А. Жуковой (Zhukova, 2004), где стеновалентными считаются виды, занимающие менее 1/3 шкалы, эвривалентными – более 2/3 шкалы, остальные виды – мезовалентными.

В результате проведенных исследований нами выяснено, что в разных частях ареала обитания ЦП G.triflorum наблюдаются многообразие экологических характеристик местообитаний.

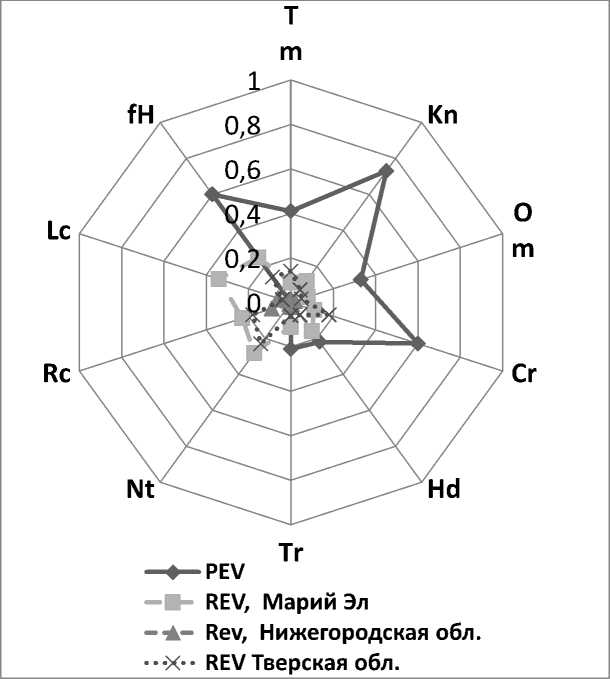

По термоклиматическому фактору (Тm), показывающему распределение тепла, G. triflorum с (потенциальной экологической валентностью) PEV = 0.41 занимает гемистеновалентную позицию. Реальные диапазоны от 4 (субарктичеаский/ бореальный) до 10 (неморальный/ субсредиземноморский) типов режима указывают о достаточно узкие позиции изучаемого вида (рис. 1, табл. 1,). Данные ЦП занимают центральную часть экологической шкалы и составляют три ступени от 6,65 (бореальный/ суббореальный в Республике Марий) до 8,13 (суббореальный/ неморальный в Тверской области).

Рис.1. Фрагменты фундаментальных и реализованных экологических ниш G. triflorum

Fig. 1. Fragments of fundamental and realized ecological niches of G. triflorum

По шкале континентальности климата (Kn) G. triflorum является эвривалентным видом (PEV = 0.73). Потенциальный диапазон по этой шкале составляет от 1 до 15 баллов, что способствует широкому распространению этого вида на территориях с разными показателями континентальности климата. В отличие от других регионов, в Тверской области и в Республике Марий Эл ЦП различаются более обширными реальными диапазонами экологических условий (табл. 1).

Таблица 1. Экологические характеристики ЦП G. triflorum по шкалам Д.Н. Цыганова (Tsyganov, 1983)

Table 1. Biological characteristics of G. triflorum according to the scales of D.N. Tsyganov (1983)

|

Диапазон шкалы |

Экологическая позиция вида по шкале фактора |

PEV |

Архангельская область |

Нижегородская область |

Тверская область |

Республика Марий Эл |

Обобщенные показатели |

К г эс.эf., % |

|

TM (1-17) |

4-10 |

0.41 |

7.96 |

7.25 – 7.37 * 0.01** |

7.33 – 9.50 0.14 |

6.65 – 8.00 0.09 |

6.65 – 9.50 0,18 |

43 |

|

KN (1-15) |

5-15 |

0.73 |

5.50 |

8.49 – 8.63 0.01 |

8.00 – 9.00 0.07 |

8.33 – 10.00 0.12 |

5.50 – 10.00 0.31 |

42 |

|

OM (1-15) |

7-11 |

0.33 |

7.73 |

8.18 – 8.40 0.02 |

8.36 – 9.00 0.05 |

8.00 – 9.12 0.08 |

7.73 – 9.12 0.11 |

33 |

|

CR (1-15) |

1-9 |

0.60 |

7.23 |

6.71- 6.75 0.00 |

7.00 – 9.50 0.18 |

5.59 – 7.20 0.11 |

5.59 – 9.50 0.26 |

43 |

|

HD (1-23) |

12-16 |

0.22 |

12.50 |

13.33 -13.61 0.01 |

12.00 –13.50 0.07 |

12.36 –16.00 0.16 |

12.00 –16.0 0.18 |

81 |

|

TR (1-19) |

4 - 7 |

0.21 |

5.69 |

5.32 – 5.67 0.02 |

4.95 – 6.00 0.06 |

4.00 – 6.00 0.11 |

4.00 – 6.00 0.11 |

52 |

|

NT (1-11) |

- |

- |

5.57 |

5.38 – 5.51 0.01 |

4.00 – 6.28 0.23 |

4.00 – 7.00 0.28 |

4.00 – 7.00 0.28 |

- |

|

RC (1-13) |

- |

- |

6.57 |

5.82 – 6.90 0.09 |

5.83 – 8.00 0.18 |

4.00 – 6.90 0.23 |

4.00 – 8.00 0.23 |

- |

|

FH (1-11) |

- |

- |

5.0 |

4.85 – 4.96 0.01 |

4.33 – 5.67 0.14 |

3.00 – 5.67 0.25 |

3.00 – 5.67 0,27 |

- |

|

LC (1-9) |

3-7 |

0.6 |

3.81 |

4.61- 5.11 0.06 |

5.23 – 5.50 0.04 |

3.00 – 6.00 0.34 |

3.00 – 6.00 0.34 |

68 |

Примечание: шкалы: Tm – термоклиматическая, Kn – континетальности климата, Om – омброклиматическая, Cr – криоклиматическая, Lc – освещенности-затенения, Hd – увлажнения почв, Tr – солевого режима почв, Nt – богатства почв азотом, Rc– солевого режима почв, fH – переменности увлажнения; PEV – потенциальная экологическая валентность; жирным шрифтом показано увеличение потенциального экологического диапазона,, K эс.эf,. – коэффициент экологической эффективности, *– экологическая позиция изученных ЦП, **– реализованная экологическая валентность

Note: Scales: Tm – thermoclimatic, Kn – climate continetality, Om – ombroclimatic, Cr – cryoclimatic, Lc – illumination-shading, Hd – soil moisture, Tr – soil salt regime, Nt – soil nitrogen richness, Rc– soil salt regime, fH – moisture variability; PEV – potential ecological valence; an increase in the potential ecological range is shown in bold, Kes.ef,. – coefficient of ecological efficiency, *– the ecological position of the studied CP, **– the realized ecological valence

Полученные результаты показывают, что большая часть ЦП в исследованных территориях используют малую часть потенциальной экологической амплитуды данной шкалы, несмотря на географическую удаленность районов исследования, поэтому имеют крайне низкую реализованную экологическую валентность (от 0.01 до 0.12) по этому фактору. Коэффициент экологической эффективности равен 43 %.

По омброклиматической шкале (Om), показывающей соотношение осадков и испарения, ЦП G. triflorum , находятся в узком диапазоне экологических условий с PEV = 0.33, они стеновалентны. Полученные результаты свидетельствуют, что реализованная экологическая валентность (REV) для большинства ЦП находятся в узком диапазоне от 8.00 (суаридный/субгумидный) до 9.12 (субгумидный/ гумидный) типов режима. Лишь одна ЦП, обнаруженная в Архангельской области, отличается показателем 7.73 (субгумидный тип режима). В обследуемых регионах ЦП используют небольшую часть потенциального диапазона омброклиматической шкалы (рис. 1).

По криоклиматической шкале (Cr), показывающей наличие и длительность морозных дней с низкими температурами, ЦП G. triflorum гемиэвривалентны (PEV = 0.60), они могут встречаться в разнообразных условиях от 1.00 (очень суровых зим) до 9.00 (мягких зим) ступеней. Нами выявлены достаточно ограниченные показатели реализованных диапазонов: от 5.59 баллов (умеренных зим) до 9.50 баллов (мягких /теплых зим). В Тверской области нами получены результаты, расширяющие диапазон позиции вида в сторону увеличения действия фактора до 9.50 баллов.

По шкале увлажнения почв (Hd) ЦП модельного вида занимают стеновалентную позицию (PEV = 0.22). Это указывает на небольшое разнообразие вероятных местообитаний по фактору почвенного увлажнения. Потенциальные диапазоны исследуемого вида по этой шкале составляют от 12 (сухо-лесолуговой/влажно-лесолуговой) до 16 (сыро-лесолуговой/ болотно-лесолуговой) типов режима. Для большей части ЦП данного вида нами получены достаточно небольшие показатели реализованной экологической валентности (от 0.01 до 0.16), но в целом, результаты полностью подтвердили данные Д.Н. Цыганова (1983) (табл. 1).

По шкале солевого режима почв (Tr ) G. triflorum является стеновалентным видом (PEV = 0.21). Результаты исследований показали, что по шкале, состоящей из 19 ступеней, ЦП этого вида обитают в диапазоне от 4.00 (бедных/ небогатых почв) до 6.00 (довольно богатых/богатых почв) типов режима. Коэффициент экологической эффективности равен 52%.

Таким образом, факторы увлажнения и солевой режим почв для исследуемого вида являются лимитирующими экологическими факторами, влияющими на распространение вида.

По шкале богатства почв азотом (Nt), шкале кислотности почв (Rc), шкале переменности увлажнения (fH) экологические позиции вида Д.Н. Цыгановым не определены.

Практические результаты показали, что по шкале богатства почв азотом (Nt) , состоящей из 11 ступеней, исследованные ЦП занимают центральную часть шкалы. Нами впервые по данной шкале определены экологические позиции для G. triflorum (от 4.00 баллов – очень бедных/ бедных азотом почв до 7.00 баллов – достаточно обеспеченных азотом почв).

Шкала кислотности почв (Rc) , состоит из 13 ступеней. Впервые по этой шкале для модельного вида нами установлены экологические диапазоны: от 4.00 баллов (промежуточных между сильно кислыми и кислыми почвами) до 6.97 баллов (слабокислые почвы).

По шкале переменности увлажнения (fH), состоящей из 11 ступеней, нами впервые обусловлены экологические диапазоны для G. triflorum , которые составляет от

3.00 баллов (относительно устойчивого увлажнения) до 5.67 баллов (слабо переменного/ умеренно переменного увлажнения).

По шкале освещенности – затенения (Lc) исследуемые ЦП занимают гемиэвривалентные позиции, т.е. ЦП данного вида могут обитать в достаточно широком диапазоне экологических условий. Практические результаты показали, что у большей части ЦП реальные экологические амплитуды соответствуют потенциальным диапазонам Д.Н. Цыганова (1983) и занимают позиции от 3 баллов до 6 баллов.

Проведенные исследования подтвердили экологические характеристики G. triflorum по следующим показателям: по распределению тепла (Tm), континентальности климата (Kn), соотношению осадков и испарения (Om), увлажнения почв (Hd), солевого режима почв (Tr), освещенности-затенения (Lc). По криоклиматической шкале (Cr) в Тверской области получены результаты, расширяющие диапазон позиции вида в сторону увеличения действия фактора до 9.50 баллов. Это свидетельствует о том, что ЦП G.triflorum могут обитать в более до 9.50 баллов в условиях мягких /теплых зим. Впервые для этого вида определены экологические позиции вида по шкале богатства почв азотом (Nt), шкале кислотности почв (Rc) и шкале переменности увлажнения (fH). Потенциальная экологическая валентность, определяющая возможности данного вида занимать определенную часть шкалы рассмотренных факторов, составляет от 0,6 до 0,73 (табл. 1). Наибольшая реализованная валентность по термоклиматической и криоклиматической шкалам получены в Тверской области, а по другим шкалам – в Республике Марий Эл (табл.1).

Рассчитанные показатели дают возможность определить K эс.эf. (табл.1), который показывает, сколько процентов данного фактора использовали особи в изученных ЦП. В разных частях ареала этого вида этот показатель колеблется от 33 до 81 %. Максимальные показатели получены по шкале увлажнения почв (Hd) – 81 % и шкале освещенности-затенения (Lc) – 68%

Таким образом, на основании полученных данных, по шести шкалам реализованная экологическая ниша исследованных ЦП G. triflorum располагается в пределах площади фундаментальной экологической ниши этого вида согласно шкалам Д.Н.Цыганова (1983). Полученные результаты демонстрируют экологическое разнообразие, расширяют экологические возможности ЦП исследуемого вида, позволяют установить лимитирующие факторы и разработать мероприятия для сохранения и восстановления ЦП редкого вида.

Список литературы Экологическая характеристика местообитаний Galium triflorum Michx. (Rubiaceae)

- [Abramov, Papchenkov]. Абрамов Н.В., Папченков В.Г. 2006. Флора национального парка «Марий Чодра». Йошкар-Ола. 103 с.

- [Ecological...] Эколого-географический атлас Марий Эл. 2018, https://www. гео12. рф/atlas /2-4 климат/

- [Grokhlina, Khanina] Грохлина Т. И., Ханина Л. Г. 2006. Автоматизация обработки геоботанических описаний по экологическим шкалам. — В кн.: Принципы и способы сохранения биоразнообразия: сборник материалов II Всероссийской научной конференции. Йошкар-Ола. С. 87-89.

- [Gubanov et al.]. Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. 2004. Иллюстрированный определитель растений Средней России. Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные) М. Т. 3. 520 с.

- [Ipatov, Kirikova] Ипатов В.С., Кирикова Л.А. 1997. Фитоценология. СПб. 316 с.

- [Korchagin] Корчагин А.А. 1964. Внутривидовой (популяционный) состав растительных сообществ и методы его изучения. В кн.: Полевая геоботаника. Л. С. 39131.

- [Nature...] Природа Горьковской области. 1974. Горький. 416 с.

- [Ogureeva] Огуреева Г.Н. 1999. Пояснения к карте «Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных территорий». Серия карт природы для высшей школы. Москва. 35 с.

- [Pobedimova] Победимова Е.Г. 1958. Род Подмаренник - Galium L. — В кн.: Флора СССР. М.; Л. Т.23. С.287-381.

- [Red..., 2016] Красная книга Тверской области. 2016. Тверь. 400 с.

- [Red..., 2017] Красная книга Нижегородской области. Т.2. Сосудистые растения, моховидные, водоросли, лишайники, грибы. Калининград. 2017. 304 с.

- [The state.] Состояние и охрана окружающей природной среды Архангельской области в 2016 г. 2017. Доклад / Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Архангельск. 453 с.

- [Tsyganov] Цыганов Д.Н. 1983. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М. 196 с.

- [Volkov et al.] Волков В. А., Литкенс В. С., Шапошников Е.С. 1988. Центрально-Лесной заповедник. — В кн.: Заповедники СССР. Заповедники европейской части РСФСР. М. Т. I. С. 184-206.

- [Zhukova et al.] Жукова Л.А., Дорогова Ю.А., Турмухаметова Н.В., Гаврилова М. Н., Полянская Т.А. 2010 Экологические шкалы и методы анализа экологического разнообразия растений. Йошкар-Ола. 368 с.

- [Zhukova] Жукова Л. А. 2004. Оценка экологической валентности основных эколого-ценотических групп: подходы и методы. — В кн.: Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность: в 2 кн. Кн. 1. М. С.256-259.