Экологическая характеристика редких и исчезающих видов растений Челябинской области

Автор: Гетманец Ирина Анатольевна, Серебренникова Юлия Александровна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования некоторых экологических параметров редких и исчезающих видов растений Челябинской области. Проведен анализ и выявлено соотношение ландшафтных групп по приуроченности к ботанико-географическим зонам; распределение по долготным и ценотическим группам. Проанализированы жизненные формы исследуемых растений в соответствии с классификацией Х. Раункиера и экоморфы по отношению к фактору увлажнения. Рассчитана потенциальная экологическая валентность «краснокнижной» флоры по климатическим и эдафическим факторам. Проведенные исследования показали, что видовое разнообразие уменьшается в широтном направлении; преобладающими являются виды с Голарктическим и Южноуральским эндемичным ареалами. По ценотической приуроченности значительным превосходством отличаются виды, обитающие в интразональных сообществах. Определенные с помощью экологических шкал фракции валентности позволили выявить среди климатопических и эдафотопических факторов лимитирующие для распространения исследуемой группы растений.

Ландшафтная, долготная, широтная и ценотическая группа, жизненная форма, потенциальная экологическая валентность, лимитирующие факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/146116643

IDR: 146116643 | УДК: 574.2

Текст научной статьи Экологическая характеристика редких и исчезающих видов растений Челябинской области

Введение. Принятие в 1991 г. Конвенции о сохранении биоразнообразия и различных законодательных актов, реализация большого количества международных программ не привели к реальным результатам. Ежегодно планета безвозвратно теряет десятки видов животных и растений. В настоящее время мы не обладаем достаточными сведениями о законах жизни растительной биоты, особенно, это касается такого элемента флоры, как редкие и исчезающие растения. Поэтому изучение структуры региональных ценопопуляций, выявление экологических особенностей столь необходимо для сохранения и поддержания биоразнообразия нашей планеты. На первый план выдвигается создание Красных книг и анализ «красной флоры», объем которой постоянно увеличивается. К настоящему времени для 27

регионов России и сопредельных территорий созданы Красные книги, в которых приведены сведения о статусе, категории редкости, распространении, биология и экология вида. В большинстве случаев обращено внимание на ограничивающие факторы антропогенного характера: рубка лесов, осушительная мелиорация, выпас скота, рекреационное воздействие, сбор на букеты и для лекарственных целей (Красная книга..., 2005; Растения..., 2015). В связи с этим объективно возникает необходимость исследования региональных ценопопуляций редких и исчезающих растений. Все это и явилось отправной точкой представленного исследования, цель которого - изучение редких и исчезающих растений Челябинской обл. в различных экологических аспектах.

Челябинская обл. отличается протяженностью в меридиональном направлении и пересечением целого ряда природных зон, что и определяет разнообразие ее растительности от фрагментов горных тундр до ковыльных степей. Редкие и исчезающие виды флоры области составляют 8,7% от общего числа видов и принимают участие в сложении как зональных, так и интразональных типов растительности. Анализ «краснокнижной» флоры позволил выявить приуроченность видовых таксонов к ботанико-географическим зонам, выделить ландшафтные группы.

Исследования показали, что для лесной зоны характерен 41 вид (28,7%), для лесостепной - 6 видов (4,2%), для степной - 23 вида (16%), в лесной и лесостепной зонах встречаются 39 видов (27,3%), в лесостепной и степной зонах -11 видов (7,7%), в лесной и степной зонах - 2 вида (1,4%) - Gentiana riparia (Kar.et Kir) и Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze, во всех трех зонах встречается 21 вид (14,7%).

Анализируя приуроченность видов в широтном направлении, можно отметить, что их видовое разнообразие уменьшается от лесной к степной зоне, что не вполне согласуется с правилом А. Уоллеса (1859), по которому «увеличение видового разнообразия происходит по мере продвижения с севера на юг и является общей закономерностью» (Реймерс, 1994).

Распределение по долготным группам выявило, что преобладающими являются виды с приуроченностью к Голарктике и Южноуральские эндемики, составляющие, соответственно, по 11%; чуть меньшие позиции занимают североазиатские, югозападноазиатско-южноуральско-южносибирские и уральские эндемичные виды 9% и 8%, соответственно. Остальные виды (37%) имеют ограниченное распространение, находясь на восточных или западных границах ареала. Как известно, естественные границы ареала при отсутствии физических барьеров проходят там, где благодаря условиям среды конкурентная способность вида по отношению к другим видам очень снижена, что и объясняет их ограниченное распространение на территории Челябинской области.

Анализ биоморф, проведенный в соответствии с экологической классификацией X. Раункиера (Raunkiaer, 1934), показал, что 45% видовых таксонов - гемикриптофиты, что полностью согласуется с биологическим спектром растительности умеренной зоны Земного шара. Чуть меньший процент (34%) приходится на геофиты; хамефиты составляют 15% и очень незначительная доля гидрофитов, терофитов и нанофанерофитов.

Что касается спектра экологических групп, то он представлен от психрофитов до ксерофитов, преобладающими являются мезофиты (27%) и переходные экоморфы: ксеромезофиты и мезоксерофиты, составляющие 15% и 23% соответственно. Выявленное распределение объясняется особенностями климата Челябинской обл., а именно, умеренно прохладного с достаточным увлажнением (коэффициент увлажнения > 1) и положительным балансом «осадки-испарение».

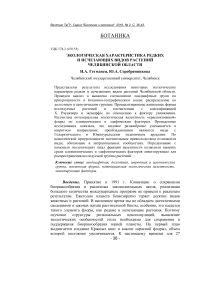

Ценотический анализ показал следующее распределение редких и исчезающих видов Челябинской обл. по ценотическим группам (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение редких и исчезающих видов Челябинской обл. по приуроченности к ценотическим группам.

В отношении ценотической приуроченности весьма многочисленны виды (65%), связанные с интразональными сообществами: петрофитно-степными, скально-петрофитно-степными, скальными, болотными и болотно-луговыми, высокогорными; более половины эндемики и реликты.

Для анализа экологического разнообразия видов и выявления лимитирующих факторов исследователями успешно используются фитоиндикационные шкалы (Экологические..., 2010; Гетманец, 2011; Полянская, 2014).

Для выявления количественной оценки использования каждого фактора 51 видом «краснокнижной» флоры Челябинской обл. нами определена потенциальная экологическая валентность (PEV), как мера приспособленности ценопопуляции (ЦП) конкретного вида к изменению одного экологического фактора в диапазонах шкал Д.Н. Цыганова (1983). Величина PEV равна доли диапазона ступеней конкретного вида от всей ШКаЛЫ. PEV ^ступеней позиции вида/^ступеней шкалы-

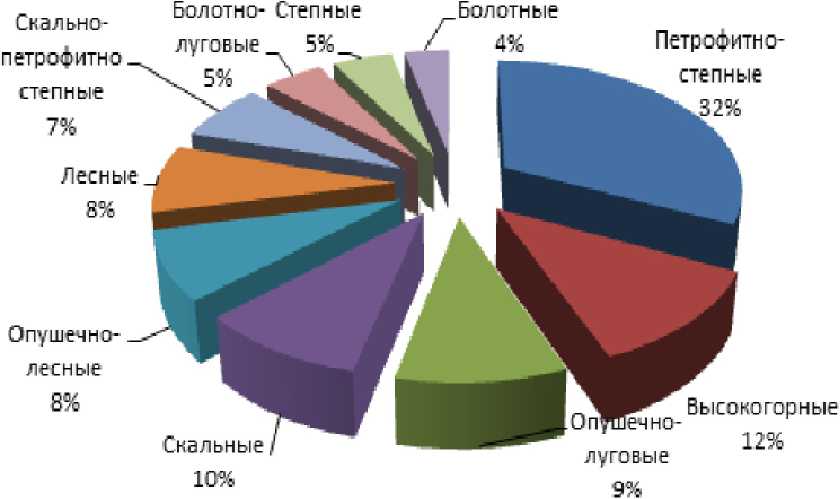

Для отнесения к фракциям валентности использована экспертная оценка, согласно которой стеновалентными (СВ) считаются виды, занимающие 1/3 шкалы; эвривалентными (ЭВ) — более 2/3 шкалы, остальные виды мезовалентны (МВ). Последние были разделены на гемистено- (ГСВ), мезо- и гемиэвривалентные (ГЭВ) фракции (Жукова, 2004). Анализ экологического разнообразия видов показал, что по двум климатическим шкалам (Тт, От) эвривалентная фракция находится в аутсайдерах, по Сг к эвривалентной фракции принадлежат 19% популяций региональных видов (рис. 2).

Рис. 2 . Распределение растений по фракциям валентности по отношению к климатическим факторам

Большинство видов являются эври- или гемиэвривалентными по шкале континентальности. Господство МВ фракции отмечено по термоклиматической, омброклиматической, криоклиматической шкалам и шкале освещенности-затенения (соответственно 35%, 37%, 47% и 30%). Стеновалентная фракция занимает лидирующее положение по омброклиматической шкале (37%), вклад гемистеновалентных и стеновалентных фракций велик по термоклиматической шкале и составляет 49%.

Таким образом, лимитирующими для региональных ценопопуляций видов, включенных в Красную книгу Челябинской обл., являются омброклиматический и термоклиматический фактор, которые и ограничивают распространение видов в пределах ее территории.

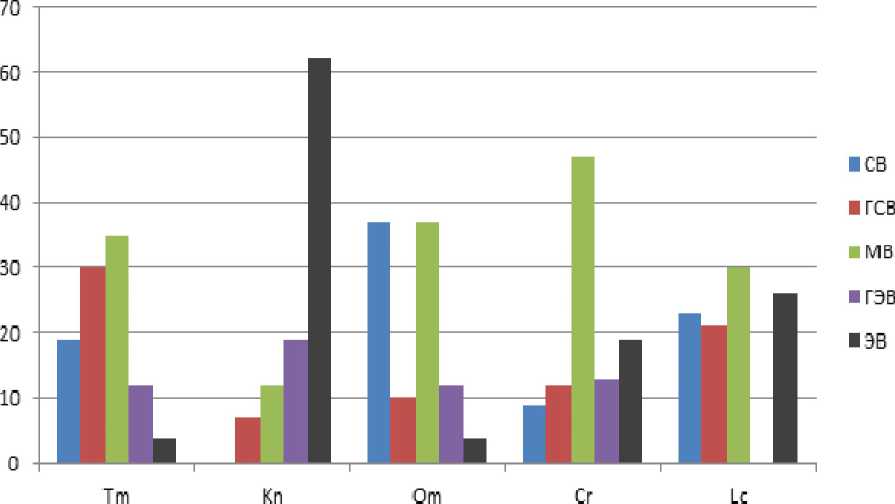

Сопоставление по почвенным шкалам позиций изученных региональных популяций разных видов демонстрирует следующую картину (рис. 3).

Рис. 3 . Распределение растений по фракциям валентности по отношению к почвенным факторам

Стеновалентная фракция доминирует по трем факторам: увлажнение почв, трофность и переменность увлажнения (63%, 78% и 40%). Число видов, принадлежащих к гемистеновалентной группе, по отношению ко всем 5 почвенным факторам достаточно велико и составляет от 11 до 40%, эвривалентные фракции представлены слабо по шкале увлажнения и трофности. Господства мезовалентной фракции не зарегистрировано, а гемиэвривалентная фракция преобладает по шкале нитрификации.

Таким образом, лимитирующими для региональных ценопопуляций исследуемых видов являются количественные и качественные эдафотопические факторы. Этим объясняется весьма редкое распространение в пределах территории Челябинской обл., например, видов семейства Орхидные: Cypripedium guttatum Sw., С. macranthos Sw., Neottianthe cucullata (L.) Schlechter, обладающих специфическими особенностями семенного размножения.

Выводы. 1. Анализ «краснокнижной флоры» показал, что в широтном направлении видовое разнообразие редких и исчезающих растений уменьшается; распределения по градиенту фактора увлажнения демонстрирует представленность всего спектра: от психрофитов до ксерофитов, что объясняется особенностями климата Челябинской обл.

-

2. Ареалогический анализ выявил наличие разных географических элементов, что, по-видимому, объяснется положением Челябинской обл., образующей рубеж между Европой и Азией, на котором сходятся разные флоры - европейская, сибирская, средневолжская и казахская.

-

3. По ценотической приуроченности во флоре «краснокнижных» видов весьма многочисленна группа (более 60%), тяготеющая к интразональным типам растительности. Существенную долю составляют виды, связанные с весьма характерными для Южного Урала петрофитно-степными сообществами, большинство растений являются эндемиками и реликтами. Доля видов, приуроченных к лесным, опушечно-лесным и луговым ценозам значительно меньше. Данное распределение, по нашему мнению, связано с существованием плейстоценового флористического комплекса, в представлении И.М. Крашенинникова, распространенного на Южном Урале южнее границы максимального оледенения и включавшего широкий набор лесных, лугово-степных, петрофитно-степных и других форм.

-

4. Лимитирующими для региональных популяций видов растений, включенных в Красную книгу Челябинской обл., являются как эдафотопические (увлажнения, трофность почв) так и климатопические (омброклиматический и термоклиматический) факторы.

Список литературы Экологическая характеристика редких и исчезающих видов растений Челябинской области

- Гетманец И.А. 2011. Экологическая характеристика ив Южного Урала//Вестн. Оренбургского гос. ун-та. № 6 (125). С. 136-141.

- Жукова Л.А. 2004. Методология и методика определения экологической валентности стеноэврибионтности видов растений//Методы популяционной биологии: сб. мат. VII Всерос. популяционного семинара. Сыктывкар. Ч. 1. С. 75-76.

- Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы. 2005/Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, Ин-т экологии растений и животных УрО РАН; oтв. ред. Н.С. Корытин. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 450 с.

- Полянская Т.А. 2014. Структура ценопопуляций растений бореальной эколого-ценотической группы лесной зоны Европейской России: автореф. дис.. д-ра биол. наук. Казань. 447 с.

- Растения. Новые данные. Мониторинг 2006-2008 гг. . URL: http://igz.ilmeny.ac.ru/RED_BOOK/rast_index.html. (дата обращения: 05.12.2015).

- Реймерс Н.Ф. 1994. Экология (законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Журнал «Молодая Россия». 367 с.

- Цыганов Д.Н. 1983. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойных широколиственных лесов. М. 196 с.

- Экологические шкалы и методы анализа экологического разнообразия растений. 2010/Л.А. Жукова, Ю.А. Дорогова, Н.В. Турмухаметова; под общ. ред. проф. Л.А. Жуковой. Йошкар-Ола: Изд-во Мар. гос. ун-та. 368 с.

- Raunkiaer K. 1934. The life of plants and statistical plant geography. Oxford: Clatrendon. 632 p.