Экологическая культура: попытка измерить неизмеримое

Автор: Лесовская М.И., Лесовская Л.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Проблемы высшего образования

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследований уровня экологической культуры среди студентов Красноярского государственного аграрного университета. По данным автора, этическая установка по отношению к природе отсутствует у 60 % исследуемых, для которых характерны несформированные взгляды к вопросам сохранения природы.

Экологическая культура, метод аудиторного анкетирования, диагностика культуры, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14083207

IDR: 14083207 | УДК: 17.034

Текст научной статьи Экологическая культура: попытка измерить неизмеримое

Несмотря на жизненно важное значение экологических вопросов, к их решению общество не приблизилось. Более того, по мнению авторитетных учёных, проблема экологического кризиса менее всего даже осознана [11], а в последнее десятилетие интерес к экологической тематике даже снизился на фоне активного обсуждения различных реформ, инноваций и модернизации многих областей нашей жизни.

Экологическая культура – понятие не самодостаточное. Это лишь аспект общей культуры. Культура целостна. Её пространство онтологически неделимо. Нельзя разрушить ни одну из её частей, не деформировав остальные. При всём многообразии определений и взглядов на культуру никем не оспаривается её противоположность природе. Культура – это надприродный способ жизнедеятельности человека. Однако фундаментом культуры является природное начало, так как человеческая деятельность есть возделывание, преобразование природы и превращение её в нечто иное, искусственное. Можно выразиться парадоксально, сказав, что культура существует не только благодаря, но и вопреки природе. Это объективное и неустранимое противоречие лежит в основании как сохранения и прогрессивного развития культуры, так и её трагических превращений. В профессии специалистов-аграриев компоненты культуры и природы переплетаются особенно тесно, а от результата их взаимодействия под названием «экологическая культура» зависит благополучие общества в целом. Поэтому целью работы была попытка анализа небольшого среза современного состояния экологической культуры студенческой молодёжи Красноярского государственного аграрного университета.

Нельзя сказать, что диагностические инструменты для данного социального феномена отсутствуют вовсе. Экологическая культура проявляется в действиях, поступках, суждениях, ассоциациях при взаимодействии человека с природой. Наиболее традиционны социологические опросы общественного мнения для определения доли населения, обеспокоенного экологическими проблемами [4]. Однако этот показатель еще менее информативен, чем пресловутая средняя температура по больнице. Доля населения, озабоченного экологическими проблемами, даже в крупнейших городах (Москва, Санкт-Петербург) составляет 32–36,1 %, а в большей части страны колеблется от 17,6 до 25 % [8]. Из 13 проблем, перечисленных в анкетах ВЦИОМ, экологическая проблема в среднем по России находится на седьмом месте. Это плохо согласуется с результатами применения другого подхода – контент-анализа, позволяющего получить объективную информацию на основе содержащихся в тексте смысловых единиц [1]. Показано, что расхожая лексема «плохая экология» упоминается в повседневной речи как одна из наиболее частых [12].

В Казанском госуниверситете разработали систему тестов для оценки основных компонентов экологической культуры – образованность, сознательность и деятельность – с помощью рангов («очень низкий», «низкий», «средний», «высокий» и т.д.). Результат оказался парадоксальным: по экологической образованности «неэкологи»-школьники опередили «экологов»-студентов [2]. Среди разнообразных интерпретаций этого факта нельзя отбрасывать и сомнения по поводу валидности самих тестов.

В этом ряду присутствует методика аудиторного анкетирования С.С. Кашлева и С.Н. Глазачева «Диагностика уровня экологической культуры личности», направленная не на ранжирование степени личностных характеристик, а на их типирование (отнесение к классификационным группам). Данная методика [7] была использована в настоящей работе. Опросный материал включал четыре анкеты: 1. «Тип личностного отношения к природе»; 2. «Тип экологической культуры личности»; 3. «Тип экологического сознания: склонность к экоцентризму или антропоцентризму»; 4. «Тип доминирующей установки по отношению к природе». Процедура анкетирования сводилась к выбору варианта из пары «теза–антитеза», балльной оценке позитивных ответов и сопоставлению их с нормированными ответами («ключами»). При анализе анкет корректность заполнения опросника проверяли путём сравнения ответов на вопросы-маркеры. Респондентами являлись 37 студентов (23 девушки, 14 юношей) 1 курса Института экономики и финансов (ИЭиФ) КрасГАУ, обучающиеся по специальности 080101.65 – «Экономическая безопасность», где наличие общей и экологической культуры являются целевыми компетенциями. Исследование проведено в рамках выполнения проекта «Зелёная гостиная» при финансовой поддержке фонда Михаила Прохорова (рук. проекта Т.В. Люкшина).

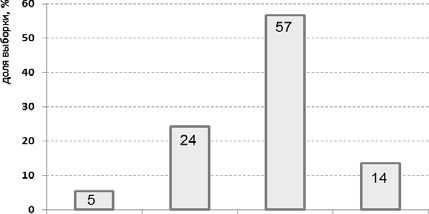

Диагностика экологического сознания через личностное отношение к природе была осуществлена с помощью 1-й анкеты. Лишь немногим более половины (57 %) респондентов характеризовались глубоко осознанным, в целом правильным отношением к природе (рис. 1) и потенциальной готовностью развития необходимых личностных качеств.

менее 20 от 21 до 29 от 30 до 39 более 40 ранговый интервал

равнодушное мало глубоко эмоциональное осознанное осознанное

Рис. 1. Распределение типов интегрального отношения к природе у студентов-экономистов (п = 37)

Рис. 2. Распределение диагностированных типов экологической культуры у студентов-экономистов (п = 37)

У остальных студентов такой готовности, к сожалению, не наблюдалось. У 24 % респондентов отношение к природе слабо осознано и недостаточно активно; для формирования экологической культуры такой субстрат слишком беден. У 14 % студентов диагностировано эмоциональное, недостаточно осмысленное отношение к природе, чрезмерная экспансивность, нередко мешающая критически оценивать свои мысли, чувства, поступки, анализировать их, более взвешенно оценивать себя и свои действия. У остальных 5 % респондентов выявлено отстранённо равнодушное отношение к природе. Ни впечатления от прямого общения с природой, ни знакомство с образами природы через искусство (музыку, литературу, живопись), ни имеющиеся знания об окружающем мире к настоящему моменту не помогли преодолеть эгоистичный настрой, отчужденность от природной среды, а естественно-научный кругозор явно нуждается в расширении. Таким образом, у 43 % студентов оказались недостаточно развиты личностные качества, на основе которых формируется экологическая культура.

Экологическая культура определяет характер взаимодействия человека с окружающей природной и социальной средой. Тип этого взаимодействия диагностировали с помощью 2-й анкеты. Полученные результаты (рис. 2) практически совпали с предыдущими. У той же доли выборки (57 %) был диагностирован тип культуры «экологическая гармония», т.е. способность человека организовать свою деятельность в соответствии с принципами и нормами природопользования, адекватно оценивать современную экологическую ситуацию и ее развитие, понимать роль человека в установлении гармонического взаимодействия в системе «природа - общество».

С другой стороны, у 5 % студентов была диагностирована экологическая культура типа «личной достаточности». Она характерна для личности, в сознании которой люди и окружающая его среда существуют как самостоятельные компоненты системы «природа – общество», где господствует значимость самого человека, его потребностей и желаний.

У 13 % респондентов диагностирован тип культуры «экологического оптимизма». Они воспринимают природу и общество раздельно и полагают, что экологическая опасность слишком преувеличена. Они исходят из потребительского стереотипа, что человек – венец природы, а природа – лишь необходимый для жизни и практически неисчерпаемый субстрат. Они уверены, что общество если не сейчас, то со временем решит любые, в том числе и экологические, проблемы. Это вполне сопоставимо с долей респондентов в предыдущем тестировании (14 %), чьё отношение к природе было диагностировано как эмоциональное и недостаточно осмысленное.

Тип «экологический пессимизм», представленный в обследуемой выборке долей 3 %, предполагает убеждение в ведущей роли общества во взаимодействии с природой, при этом роль личности в противодействии экологическому кризису существенно занижена. Тип «абсолютизация экологических знаний», которым характеризовалось 22 % студентов, отличается убеждением, что экологически просвещённое человечество найдёт пути и средства установления гармонических взаимоотношений с природой. Отношение к себе основывается на чувстве собственного достоинства. Свою роль в решении экологических проблем такой человек видит не очень чётко, считая, что изменить других людей может только знание. В предыдущем исследовании сопоставимая часть выборки (24 %) характеризовалась подобным мало осознанным отношением к природе в целом.

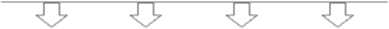

Рис. 3. Распределение в выборке диагностированных типов экологического сознания

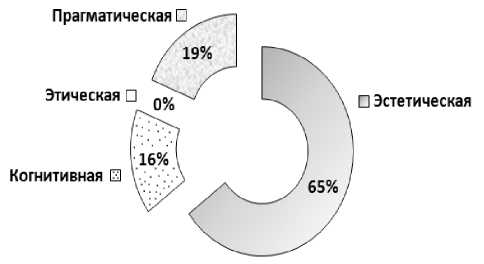

Рис. 4. Распределение в выборке диагностированных типов доминирующей установки

Таким образом, результаты диагностики второго анкетирования практически совпали с предыдущим, подтвердили, что экологическая культура в студенческой среде пока ещё не сформирована, экологическое сознание студентов до сих пор включает антропоцентрические установки «не ждать милостей от природы».

Для проверки этого предположения использовали 3-ю анкету, нацеленную на типирование экологического сознания. Судя по полученным результатам (рис. 4), лед всё-таки тронулся. Хотя продвинутый «эгоцентричный» тип оказался в меньшинстве (8 %), лишь третья часть выборки (32 %) отнесена к «антропоцентричному» типу, зато у большей части студентов (60 %) экологическое сознание характеризуется «переходным» состоянием, психологической пластичностью, готовностью воспринять новые экологические доктрины. Это, однако, не всегда удается системе образования, опутанной перманентными реформами. Природа не терпит пустоты, образовательные ниши стремительно заполняют виртуальные источники информации, как правило, с запредельным уровнем мракобесия. Эти условия мало способствуют формированию экологической культуры.

Четвертая анкета была использована для диагностики доминирующей установки (предрасположенности к адекватным оценочным или поведенческим реакциям) при формировании экологической культуры учащихся. В работах К.Г. Юнга и Д.Н. Узнадзе описаны психологические алгоритмы, связанные со стереотипами и шаблонами поведения. Поэтому экологические установки позволяют судить об уровне экологической культуры человека.

Судя по полученным результатам, у большинства респондентов (65 %) доминирует эстетическая установка, при которой человек воспринимает природу как объект красоты. Доля прагматической установки, отводящей природе роль предмета изучения, в выборке составила 19 %, когнитивной (природа – объект изучения, источник естественно-научных знаний) – 16 %. При этом этическая установка, определяющая отношение к природе как к объекту охраны, у студентов отсутствует вовсе. Следовательно, в экологическом сознании у будущих экономистов укоренились стереотипы о необъятных просторах страны и неисчислимых богатствах природы. При такой установке вряд ли можно надеяться на переход экономики страны от сырьевой зависимости к эффективным формам.

К подобным выводам приходят и другие авторы [3]: «Современному экологическому сознанию присущи…: преобладание в нем элементов утилитарного, прагматического сознания; неоднородность развитости экологического сознания различных групп людей, проживающих в разных регионах, наличие в нем элементов и природоодухотворенного, и утилитарного, и ноосферного сознания».

Современной культуре, достигшей удивительных и одновременно опасных высот, грозят гибелью не внешние силы и завоеватели, а её собственные внутренние источники и продукты её творения. Ориентация на примат инновационности и подстёгивание ускорения ведут не только к победам, но к опасным рискам и высокой плате за прогресс. Эту плату веком раньше К. Маркс выразил метафорически: «Прогресс уподобляется мифическому чудовищу, которое предпочитает пить нектар не иначе, как из черепов убитых».

Осознание опасности к концу ХХ века приобрело формулу «глобальная экологическая катастрофа». Различным её аспектам посвящено немало глубоких исследований во всём мире. Однако, к сожалению, нередко существо экологической проблемы до сих пор усматривают лишь в загрязнении окружающей среды отходами хозяйственной деятельности, а задачу экологии сводят к тому, чтобы перемещать отходы из одной части жизненного пространства в другое. Подобная грубая редукция имеет место и по отношению к сфере морали. На экологические проблемы почти не распространяется моральная ответственность, понимаемая только как отношения между людьми. Отношение человека к природе не осознаётся как нравственный долг, а повседневный ущерб, наносимый природе, не вызывает чувства вины.

Экологическая культура охватывает не только пространство природной среды обитания человека, но необходимо включает в себя и его самого, погружённого в сложную сеть взаимодействий и взаимовлияний, обостряющихся по мере роста хищных потребительских аппетитов. По справедливому замечанию основоположника философской антропологии Макса Шелера, в такой ситуации человек стал опасен для самого себя. Глубокий анализ сложившейся ситуации, предпринятый рядом талантливых учёных мира, показал, что отношения в системе человек–природа должны (вынуждены!) строиться по новой парадигме – коэволюции, что предполагает радикально изменение мировоззренческих установок человека.

Однако мировоззрение формируется не по заказу, а длительно, под влиянием огромного количества факторов и условий. Общепризнано, что микровоззренческие установки большинства населения сегодня, как и вчера, ориентированы на потребительскую модель. Главным мерилом качества жизни традиционно считается уровень потребления на душу населения, а основой успеха – всё более масштабная эксплуатация ресурсов природы.

С начала перестроечных реформ в России актуализировалась проблема правового государства и его главной ценности – человека. За прошедшие два десятка лет этот гуманистический акцент оброс пафосной риторикой, хотя в реальной жизни это не так. Значимость отдельного человека в массовом сознании упразднила ценность социума. Но то, что хорошо для отдельного человека, не всегда благо для общего дела. Экологическая ценность – это общее дело.

В контексте идеи коэволюции используется понятие «устойчивое развитие» как ключевое в поиске решения проблемы оптимизации системы «человек–природа». Несмотря на частое использование, это понятие имеет весьма неопределённый смысл. По данным зарубежных исследователей, концепт «устойчивое развитие» объединяет десятки определений, критериев и индикаторов, не отличающихся единством и представляющих конгломерат различных идей – от социально-политических до экономических и технических [5]. Концепция устойчивого развития подвергается критике и в связи с тем, что развитие включает в себя также и неустойчивость, цикличность, волновой характер, кризисные периоды и т.д.

Тем не менее при всём критическом отношении к данному концепту важно выделить главное: устойчивое развитие фиксирует жизнеспособность системы «человек–природа». Это социальная технология, направленная на оптимальное разрешение противоречия между растущими потребностями человека и возможностями природной среды. Понятно, что это тот случай, когда сказать легче, чем сделать. Обеспечить устойчивое развитие в таком смысле возможно только при высокой экологической культуре человека. Однако главная проблема современного общества – дремучее экологическое невежество и нравственное падение.

Где выход? Как всегда, он там же, где и вход: образование, углубление знаний о мире и границах допустимого вторжения в его системную организацию, о своей противоречивой природе, а также о том, что разум – это не только могущество человека, но и его тяжёлый крест. Другого способа не уподобиться дикарю у человека нет. Но знания сами по себе не создают мотивацию поведению. Например, в Пущино, где в большинстве проживают научные работники, природа загажена не меньше, чем в других местах [9].

Приоритеты, предпочтения, установки формируются под воздействием различных жизненных впечатлений и влияний. Так, ожесточённый, озлобленный человек, заряженный негативом, перенесёт разрушительную энергию и на других людей, и на окружающую среду. Активно «помогают» такой установке СМИ, проецируя с экранов образцы жестокости и откровенного разврата.

Образование способствует формированию экологической культуры человека. Но по каким показателям можно судить об этом? Одно из первых мест аналитики, и не только они, отводят умению мыслить самостоятельно и конструктивно. Именно такой стратегии должно следовать современное образование [6]. Но самостоятельность, как и конструктивность, может иметь разное качество. Амбициозный глупец на высоком посту слышит только себя и точно «знает, как надо» (А. Галич). В мудром древнегреческом мифе амбициозный Сизиф посягнул на волю богов и был жестоко наказан. В сказке о рыбаке и рыбке жадная, не знающая меры старуха, посягнувшая на владычество, оказалась у разбитого корыта.

Экологическая культура включает знание запретов и табу. Властвовать над природой можно, лишь подчиняясь её законам. Нам представляется, что средняя и высшая школа, участвуя в формировании экологической культуры, должна, кроме прочих, акцентировать следующие тезисы. Природа – универсальная и главная ценность, а её сохранение – абсолютное моральное благо. Базовый человеческий навык – системное мышление. Поэтому ответственные решения должны исходить из знания внутренних законов системы с учётом ориентиров грамотного вмешательства и долгосрочных перспектив. Не упорствовать в своих неизбежных ошибках и заблуждениях, а непрерывно учиться, пополняя свой культурный и интеллектуальный багаж, помня при этом, что «я знаю только то, что ничего не знаю» (Сократ). Ведь именно это и позволяет продолжать бесстрашные попытки решать неразрешимые задачи и измерять неизмеримое.