Экологическая обусловленность распространения дирофиляриоза в Ульяновской области

Автор: Романова Е.М., Индирякова Т.А., Зонина Н.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Прикладные аспекты экологии

Статья в выпуске: 1-4 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен паразитологический анализ дирофиляриоза в Ульяновской области. Было обследовано 137 собак разных полов, возрастов и условий содержания. Показано, что экстенсивность инвазии составляет 10,2%. Для зараженности животных характерна возрастная динамика с зависимостью от условий содержания.

Нематоды рода dirofilaria, распространение дирофиляриоза, эпизоотическая ситуации по дирофиляриозу, исследование инвазии собак

Короткий адрес: https://sciup.org/148198437

IDR: 148198437 | УДК: 619:616.995.1

Текст научной статьи Экологическая обусловленность распространения дирофиляриоза в Ульяновской области

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ульяновск

Поступила 22.07.2009

В работе представлен паразитологический анализ дирофиляриоза в Ульяновской области. Было обследовано 137 собак разных полов, возрастов и условий содержания. Показано, что экстенсивность инвазии составляет 10,2%. Для зараженности животных характерна возрастная динамика с зависимостью от условий содержания. Ключевые слова: нематоды рода Dirofilaria, распространение дирофиляриоза, эпизоотическая ситуации по дирофиляриозу, исследование инвазии собак.

В РФ в последние годы все чаще обсуждается проблема распространения дирофиляриоза плотоядных и человека [2, 4, 6]. Дирофиляриоз собак особенно широко распространен в странах тропического и субтропического региона Африки, Азии, Южной Европы [2]. Однако, по мнению И.А Архипова и Д.Р. Архиповой [2] данное заболевание регистрировалось на территории России уже в начале XX века, а в последнее время в связи с изменением экологической обстановки дирофиляриоз вступил в фазу распространения. На территории Ульяновской области данное заболевание до настоящего времени не регистрировалось и, соответственно, не изучалось.

Дирофиляриоз собак, кошек и других плотоядных вызывают нематоды Dirofilaria нематоды Dirofilaria immitis , паразитирующие в сердце и легочных артериях, и D.repens , локализующиеся в подкожной клетчатке. Для собак наиболее патогенной является Dirofilaria immitis . Дирофилярии – биогельминты, развивающиеся с участием промежуточных хозяев. Для обоих видов дирофилярий ими являются комары родов Anopheles , Culex и Aedes . По данным некоторых авторов промежуточными хозяевами дирофилярий помимо комаров могут быть и блохи [1]. Первичное заражение животных совпадает с началом лета комаров и заканчивается поздней осенью. Передача возбудителя происходит в процессе питания комаров кровью, микрофилярии проникают из хоботка комара в кровь дефинитивного хозяина. Микрофилярии циркулируют в крови 70-120 сут, по истечении этого времени личинок D. immitis можно обнаружить в сердце и легочной артерии. Продолжительность

Романова Елена Михайловна , доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии факультета ветеринарной медицины, тел: 88422559538. Индирякова Татьяна Анатольевна , доцент, к.б.н., старший преподаватель той же кафедры, тел: 88422559538. Зонина Ндежда Владимировна , аспирант той же кафедры, тел: 88422968930.

жизни имаго 2-3 года. Биологический цикл D. repens подобен D. immitis .

Паразитируя в предсердиях и желудочках сердца, дирофилярии нарушают правильную циркуляцию крови, что приводит к появлению отеков и водянки полостей. Нередко отмечают гипертрофию правого желудочка сердца, эндокардит, эмболию и тромбоз кровеносных сосудов. Скопление большого количества гельминтов в сердце вызывает нарушение сердечной деятельности, что может привести к асфиксии и гибели животного. Наиболее общими признаками являются кашель, быстрая утомляемость после незначительных нагрузок и учащенное затрудненное дыхание. При низкой степени инвазии клинические признаки инвазии могут отсутствовать. При паразитировании D.repens наблюдаются поражения кожи в виде папулезного дерматита и язвенных узелков. Дирофиляриоз подкожной клетчатки является хроническим заболеванием, длящимся несколько лет.

Дирофиляриоз, вызываемый D.repens , представляет серьезную опасность и для человека, так как в этих случаях люди, самостоятельно отмечая образование подкожных узелков, отеков и поражений глаз, обращаются к врачам других специальностей: хирургам, окулистам, дерматологам, что затрудняет постановку диагноза [6].

Целью нашей работы явилось изучение распространения дирофиляриоза среди собак на территории Ульяновской области. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

-

1. Изучить общую зараженность собак дирофи-ляриозом на территории Ульяновской области.

-

2. Изучить половозрастную динамику зараженности собак дирофиляриозом, а также влияние условий содержания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для определения эпизоотической ситуации по дирофиляриозу в г. Ульяновске в 2007 г. было обследовано 137 собак разных пород, половозрастных групп и условий содержания. Диагноз ставили на основании результатов гельминтоларвоскопическо-го исследования крови на наличие микрофилярий двумя методами: 1) микроскопия капли свежей цельной крови; 2) модифицированный метод Кнот- та. Эффективность последнего метода составляет 85-95%.

С целью более эффективной постановки диагноза и выявления микрофилярий в крови в большем количестве (при использовании метода микроскопии капли свежей крови), особенно при взятии пробы крови днем (период суточной диапаузы), за 30-60 минут до взятия крови животному вводили дексаметазон в дозе 4 мг на голову. Применение дексаметазона вызывает провокацию микрофиля-риемии в крови собак в первые 30-60 минут после его введения [2]. Лечебно-реабилитационная схема лечения включала ивермек в дозе 1 мл на 50 кг и иммунопаразитан в дозе 0,1-0,2 мл на 1 кг массы тела с интервалом 10 дней.

Полученные результаты обработали статистически с использованием компьютерной программы Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно данным ретроспективного эпизоотологического анализа материалов учета и отчетности государственной и частной ветеринарных служб в г. Ульяновске дирофиляриоз собак на территории Ульяновской области до настоящего времени не регистрировался. Отсутствие данных можно быть объяснено несколькими причинами: во-первых, дирофиляриоз объективно не был распространен на территории нашей области, во-вторых, дирофиляриоз мог диагностироваться как другие заболевания собак, в частности мог быть отнесен к группе сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний дыхательной системы, или симптоматика имела неясную этиологию.

Всего было обследовано 137 животных, проживающих на территории города Ульяновска. Общая экстенсивность инвазии собак дирофиляриозом составила 10,22%.

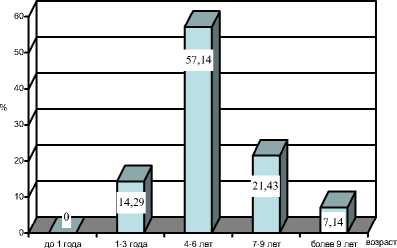

Изучение возрастной динамики инвазированно-сти показало, что для данного заболевания характерна выраженная возрастная динамика. В возрасте до 1 года заражение дирофиляриозом не регистрировалось, скорее всего ввиду отсутствия или короткого периода контакта с переносчиками. Максимальная экстенсивность инвазии была отмечена у 4-6 летних собак (57,14%) (рис.). У собак старшего возраста (7-9 и более лет) экстенсивноть инвазии значительно снижалась, достигая минимума у старых животных (7,14%).

В обследованной популяции животных было 78 самцов (57%) и 59 самок (43%). Экстенсивность инвазии и самцов и самок оказалась одинаковой и составила примерно 10%. Однако, в группе больных животных отмечались незначительные различия в зараженности самцов и самок. Так, экстенсивность инвазии самцов составила 57,14%, самок -42,86%.

Рис. Возрастная динамика зараженности собак диро-филяриозом, %.

Распределение больных животных по половозрастным группам было следующее: наиболее зараженными оказались самки в возрасте от 4 до 9 лет – 33,33%, возрастной группе от 1 года до 3 лет и более 9 лет ЭИ составил 16,67%. Среди самцов наблюдалась другая тенденция: максимальная зараженность была в группе 4-6 лет и составила 75%, среди собак от 1 года до 3 лет и от 7 до 9 лет зараженность составила по 12,5%. Среди щенков до 1 года и старых животных (более 9 лет) больных не встречалось.

На зараженность собак дирофиляриями оказывают влияние такие факторы, как условия содержания, характер использования собак. В 50% случаев дирофиляриоз регистрировался у собак, которых хозяева выгуливали в пригородной зоне, при этом нередко выезжая за пределы области. При дворовом содержании собак риск заражения снижался незначительно и составлял – 35,71%. Тогда как квартирное содержание животных снижало риск заражения почти в 3,5 раза (14,29%).

Изучение условий формирования очага дирофи-ляриоза на территории Ульяновской области показал, что имеются все необходимые условия, как в дикой природе, так и на урбанизированной территории: наличие большого количества собак, в том числе бездомных, обилие мест выплода комаров, благоприятные температурные условия и др. В связи с глобальным потеплением климата в последние годы увеличилась продолжительность сезона передачи кровососущими насекомыми трансмиссивных заболеваний.

В последние годы отмечена тенденция к расширению ареала дирофиляриоза в основном за счет средней полосы. Причиной расширения ареала является потепление климата, увеличение популяции собак, адаптация дирофилярий к разным видам комаров – промежуточных хозяев и приспособленность личинок к развитию при более низкой температуре, а также недостаточный арсенал высокоэффективных, безопасных и недорогих антигельмин-тиков против взрослых дирофилярий, а также сложности при установлении диагноза, особенно в препатентный период. Широкому распространению возбудителя дирофиляриоза в популяции со- бак способствует также завоз инвазированных животных из неблагополучных по данному заболеванию регионов, а также популяризация путешествий и поездок людей вместе со своими питомцами в различные регионы нашей страны и зарубежные страны. По мнению ряда исследователей, данная болезнь за последние годы стала значительно опасной для служебных собак Российской Федерации [5,6].

Следовательно, изучение проявления дирофи-ляриоза собак является важным этапом противоди-рофиляриозных мероприятий, позволяющим в сочетании с лабораторными исследованиями своевременно установить источник возбудителя, определить форму и тяжесть болезни, а в сочетании с эпизоотологическими исследованиями – расшифровать сформировавшийся в регионе механизм и основные пути передачи возбудителя, определить степень риска эпизоотической и эпидемической проекции дирофиляриоза на популяционном и межпопуляционном уровне (Веденеев, дир в волг). Мероприятия по снижению заболеваемости диро-филяриозом собак должны проводиться комплексно и должны быть направлены на уничтожение возбудителя путем применения макро- и микрофи-лярицидных препаратов, борьбу с промежуточными хозяевами и защиту животных от нападения комаров.

ВЫВОДЫ

-

1. Экстенсивность инвазии дирофиляриозом собак в г.Ульяновске составила 10,2%.

-

2. Для дирофиляриоза была отмечена выраженная возрастная динамика с максимумом экстенсивности инвазии в возрасте 4-6 лет (57,14%).

-

3. Половые различия инвазированности диро-филяриозом были не достоверны.

-

4. На зараженность собак оказывают влияние такие факторы, как условия содержания и характер использования собак. В максимальной степени были инвазированы собаки, часто путешествующие со своими хозяевами (45,7%) и собаки дворового содержания (ЭИ-31,8%) и в меньшей – квартирные животные (12,4%).

-

5. Изучение особенностей эпизоотологии диро-филяриоза собак с учетом природноклиматических условий является основой для организации и своевременного проведения мер борьбы с этим заболеванием.

Список литературы Экологическая обусловленность распространения дирофиляриоза в Ульяновской области

- Акбаев М.Ш., Есаулова Н.В. Гельминтозы плотоядных животных. М. 2004. 67 с.

- Архипова Д.Р., Архипов И.А. Периодичность микрофилярий в крови собак при дирофиляриозе. Ветеринария. 2004. N1. С. 38-39.

- Борисова М.А. Дирофиляриоз у человека. Проблемы и перспективы паразитологии. Харьков-Луганск.1997. С. 28-29.

- Веденеев С.А. Основные паразитозы плотоядных в условиях нижнего Поволжья. Автореф.дДисс… докт. биол. наук. Н.Новгород, 2005. 35 с.

- Степанов А.В. Гельминтозы сельскохозяйственных животных в тропических странах. Часть 3. М. 1982. С. 83-86

- Фисько М.А. Дирофиляриоз собак в Новочеркасске. Ветеринария N7. 2002. С. 36.