Экологическая оценка инситных анропогенных изменений пахотных серых лесных почв

Автор: Саидбеков С.Н.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (20), 2020 года.

Бесплатный доступ

Уровень загрязнения почв тяжелыми металлами все время возрастает в связи возрастанием антропогенной нагрузки. Значительное количество тяжелых металлов поступает в почву при их сельскохозяйственном использовании. При этом буферность почв по отношению к тяжелым металлам может быть различной в зависимости от сорбционной ёмкости почв по отношению к определённым видам и формам соединений тяжелых металлов. Она зависит в значительный степени от гранулометрического и минералогического состава почв, их pH и Eh, комплексообразующей способности органического вещества. Исследования особенностей почвообразования в антропогенно-измененных почвах с одномоментным изменением гидротермического и химического режимов, приводящих к инситным антропогенным изменениям, представляют научно-теоретическую актуальность.

Инситные изменения, агротехногенез, поллютанты, коэффициент концентрации, подвижный марганец, бурты корней свеклы

Короткий адрес: https://sciup.org/147230844

IDR: 147230844 | УДК: 631.445.25:504.05:574.003.12

Текст научной статьи Экологическая оценка инситных анропогенных изменений пахотных серых лесных почв

Введение. Антропогенное загрязнение почв достигло такого уровня, что представляет серьезную опасность для человека, так как любые техногенные явления и процессы, происходящие в пределах непосредственного воздействия агротехногенеза, быстро отражаются на состоянии почвы и агроэкосистемы в целом [1, 4, 8, 10]. В сложившейся к настоящему времени системе природопользования почвы превратились в приемники загрязненного поверхностного стока не только с территорий городов и промышленных зон, но и земель сельскохозяйственного назначения. Отсюда следует, что различные мероприятия, направленные на выявление, снижение, предотвращение и ликвидацию последствий техногенного загрязнения, должны осуществляться на локальном уровне. При агроэкологической оценке земель плодородие почвы рассматривается не только как удовлетворение потребности растений в условиях жизни, но и сохранение экологических функций ландшафта [2, 3, 5, 6].

Геохимические процессы, происходящие в почвах, играют важную роль в судьбе поллютантов, контролируя их перераспределение в экосистеме между ее различными компонентами и, как правило, формирование устойчивых зон загрязнения. С удалением от источника загрязнения поведение загрязняющих веществ в существенной степени зависит от естественных условий их миграции и определяется факторами и явлениями, свойственными окружающей среде [7, 9, 11, 12]. В связи с этим целесообразно рассматривать особенности распределения химических элементов в структуре почвенного покрова, обусловленные характером источника загрязнения. Поскольку под воздействием деятельности человека изменяется главный компонент ландшафта – почва, растительность, а соответственно микроклимат, почвенная биота, микро-, а в некоторых случаях и мезорельеф, что обусловливает изменение обмена веществом и энергией между ними, нами были изучены особенности локального химического загрязнения серых лесных почв ионами тяжелых металлов (ТМ) в агроценозах на почвах полевых ландшафтов [13, 14, 15].

Цель исследований: установить характер и темпы антропогенного почвообразования в серых лесных почвах под воздействием органо-минеральных соединений продуктов разложения корней свеклы при размещении буртов на землях сельскохозяйственного назначения.

Задачи исследования:

-

1. Установить характер изменения свойств серых лесных почв в пахотном слое под воздействием продуктов разложения корней свеклы

-

2. Определить влияние органо-минеральных соединений на изменение реакции среды почвы в пахотном горизонте.

-

3. Выявить степень воздействия органо-минеральных соединений, образующихся при разложении свёклы, на изменение степени подвижности марганца и его накопления в пахотном слое почвы.

-

4. Дать оценку степени загрязнения серой лесной почвы по величине коэффициента концентрации загрязнителя.

Объекты и методы исследования: исследования проводили на земельном участке сельскохозяйственного назначения с почвенными пробами серой лесной почвы, отобранными на глубине 0-5 см и 5-20 см.

Лабораторные исследования проводили согласно следующим нормативным документам: Отбор почвенных образцов осуществляли согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». Для отбора проб почвы использовали лопату копательную остроконечную «ГОСТ 19596-87». Определение марганца (подвижная форма) тяжелых металлов выполняли М-МВИ-80-2008-Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии; определение степени загрязнения тяжёлыми металлами проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.06-86 «Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ»; ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ»; методические указания по определению тяжёлых металлов в почвах сельхозугодий от 10.03.1992; М.1982 ЦИНАО 157с.; М Гидрометиздат, 1981 с. 45-73; ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения»; ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы»; ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»; ГОСТ 17.4.1.03-84 «Охрана природы. Почвы. Термины и определения химического загрязнения»; ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния». pH солевой вытяжки – ГОСТ 26483-85.

Результаты и обсуждение. При сельскохозяйственном использовании земель возникают следующие проблемы экологического характера: утрата плодородия почв, загрязнения водной и воздушной среды, ухудшение качества продукции и её загрязнение токсикантами, что в конечном итоге приводит к экономическим потерям, связанным с дополнительными затратами на сохранение плодородия почв и решение проблем экологии.

Большинство экологических проблем относится к проблемам агроэкологии, это миграция удобрений, мелиорантов, тяжёлых металлов, ядохимикатов. Выделают четыре основных типа миграции: механическая, физико-химическая, биогенная, техногенная. Преобладающую роль в геохимической дифференциации территории играют водные потоки. Миграция веществ с водой осуществляется во взвешенном, истинно-растворимом и коллоидном состоянии. Характер и интенсивность этого процесса зависит от свойств веществ, условий, влияющих на накопление и передвижение воды, химического, минералогического, гранулометрического состава почвенно-грунтовой толщи, свойств режимов почв. Физико-химическая миграция зависит от особенностей ионов, химических свойств элемента, щелочно-кислотных и окислительно-восстановительных условий, водного режима и температурного режима, деятельности живых организмов. В почвенной среде главными факторами, влияющими на подвижность элементов, являются pH среды, окислительновосстановительный потенциал, ёмкость поглощения, состав органического вещества.

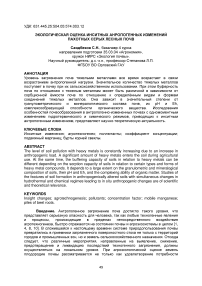

На почвы сельскохозяйственных угодий значительное количество тяжёлых металлов поступает с мелиорантами, удобрениями, ядохимикатами и растительными остатками. В связи с этим, нами было изучено влияние нарушения условий хранения и переработки корней свеклы на состав и свойства серых лесных почв земель сельскохозяйственного назначения (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние длительного хранения корней свеклы на накопление подвижного марганца в пахотном слое серой лесной почвы

|

Уровень загрязнения |

Глубина взятия пробы, см. |

pH cолевой |

Подвижный Mn, мг/кг |

Коэффициент концентрации |

|

|

Кс к контролю |

Кс к ПДК |

||||

|

Высокий |

0-5см 5-20см |

6,62 6,50 |

131,80 157,75 |

16,70 15,32 |

1,32 1,58 |

|

Повышенный |

0-5см 5-20см |

6,33 6,68 |

80,12 58,25 |

10,14 5,66 |

0,80 0,58 |

|

Низкий |

0-5см 5-20см |

6,37 6,40 |

54,55 31,33 |

6,91 3,04 |

0,55 0,33 |

|

Контроль |

0-5см 5-20см |

6,25 6,35 |

7,9 10,3 |

0,08 |

|

|

ПДК |

≤100,0 |

||||

На основании результатов химического анализа почвенных проб, отобранных на почвах земельных участков, нарушенных размещением и длительным сроком хранения корней свеклы на землях сельскохозяйственного назначения в связи с отсутствием их переработки, нами был установлен и доказан факт загрязнения серых лесных почв подвижными формами марганца на глубине 0-5 см и 5-20 см. Как видно из данных таблицы 1, установлено и доказано превышение предельно допустимого уровня содержания подвижного марганца в пробах почвы, как на глубине 0-5 см, так и на глубине 5-20 см почвы в 11 анализируемых пробах почвы, то есть 50% почвенных проб подтверждают факт загрязнения почвы подвижным марганцем в количестве от 82+25 мг/кг до 211+63 мг/кг при средневзвешенном уровне количества подвижного марганца 132,36 мг/кг, что в 1,3 раза превышает предельно допустимый уровень количества подвижного марганца в почвах. При этом следует обратить внимание на тот факт, что доказано и установлено увеличение концентрации подвижного марганца, как в самом поверхностном слое почвы 0-5 см, так и в слое 5-20 см, что является неопровержимым доказательством миграции подвижного марганца в профиле почвы в условиях полугидроморфного типа почвообразования в более глубокие горизонты почвы и даже в грунтовые воды. При этом, возможно увеличение содержания более подвижных форм таких металлов, как цинк, который ингибирует ферменты, и кадмий, как самый вредный химический элемент, опасный для здоровья животных и человека.

При этом следует отметить, что марганец, в зависимости от условий природной среды может изменять свою валентность и, как следствие, изменять свою токсичность, а также поверхностные и сорбционные свойства.

Доказано, что в коре корнеплодов свеклы отмечается повышенное количество марганца, меди, калия, что снижает качество продукции.

Увеличение подвижности марганца способствует заиливанию почвы, ее уплотнению, утрате структурного состояния, интенсивному поглощению почвой марганца и миграции марганца в грунтовые воды, что оказывает отрицательное действие на биоту рек и водоемов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышенные концентрации марганца в почвах оказывают токсическое влияние на растения, микроорганизмы, ферментативную активность почвы, токсичное действие на корневые системы растений, снижают доступность фосфатов, ухудшают азотный режим почвы, что делает необходимым и требует выполнения мероприятий по улучшению качественного состояния почвы и проведения рекультивационных работ.

Выводы:

-

1. Показано, что увеличение количества подвижных форм марганца является условием их миграции в профиле серой лесной полугидроморфной почвы и поступления марганца в грунтовые и поверхностные воды, что может вызвать гибель живых организмов водоемов.

-

2. Доказана возможность накопления подвижного марганца в выращиваемых сельскохозяйственных культурах на почвах с высоким уровнем его концентрации и, как следствие, поступления в организм животных и человека.

-

3. Нарушение условий хранения и переработки корней свёклы обусловило ухудшение состояния плодородного слоя серой лесной полугидроморфной почвы и его порчу в связи с увеличением концентраций подвижного марганца.

-

4. Высокие концентрации подвижного марганца в почве являются доказательством резкого изменения условий водно-воздушного режима и ухудшения окислительно-восстановительного состояния почвы, что обусловливает необходимость проведения рекультивационных работ на нарушенной земельной территории.

Список литературы Экологическая оценка инситных анропогенных изменений пахотных серых лесных почв

- Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий: Методическое руководство / Под ред. В.И. Кирюшина, А.Л. Иванова. М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2005. 794 с.

- Кононов. О.Д., Блынская Т.А. Агроэкологическая оценка антропогенного воздействия на плодородие почв пашни // Плодородие.№ 5(44). 2008. С.13-14.

- Гражданкин Б. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность, надо возродить плодородие земель // Аграрный эксперт. 2007. № 8. С. 28-30.

- Муха В.Д. Трансформация гумуса при сельскохозяйственном использовании почв // Вестник сельскохозяйственной науки. 1979. № 1. С. 40-46.

- Муха В.Д. Естественно-антропогенная эволюция почв (общие закономерности и зональные особенности). М. : Колос, 2004. 271 с.

- Пестряков В.К. Окультуривание почв северо-запада. Л. : Колос, 1977. 404 с.

- Полякова Н.В., Платонычева Ю.Н., Володина Е.Н. Особенности почвообразования в серых лесных почвах под влиянием антропогенного фактора // Плодородие. № 4. 2011. С. 32-34.

- Размахнина М.А Влияние антропогенных факторов на загрязнения почв // Международный журнал экспериментального образования. № 12. 2015. С. 293-296.

- Состояние плодородия антропогенно-измененных серо-лесных почв и его эколого-экономическая оценка / Л.П. Степанова, Е.В. Яковлева, Е.А. Коренькова, А.В. Писарева // Вестник РУДН серия Экология и безопасность жизнедеятельности. 2015. № 3. С. 105-114.

- Организация и особенности проектирования экологически безопасных агроландшафтов: Учебное пособие / Под ред. Л.П. Степановой. 2-е изд., доп. СПб.: Издательство «Лань», 2017. 268 с.

- Степанова Л.П., Яковлева Е.В., Писарева А.В. Экологическая оценка влияния антропогенного воздействия на физико-химические свойства урбанозѐмов, дерново-подзолистой почвы парковой зоны (г. Москва) и серой лесной почвы (шлаковый отвал п. Думчино) // Агробизнес и экология. 2015. Т. 2. № 2. С. 244-246.

- Экологическая оценка структуры микробиологического комплекса техногенно-трансформированных земель / Л.П. Степанова, Е.В. Яковлева, А.В. Писарева, В.А. Раскатова // Агрохимический вестник. № 3. 2016. С. 20-25.

- Степанова Л.П., Яковлева Е.В., Писарева А.В. Геохимическая характеристика антропогенно-преобразованных ландшафтов // Агрохимия. 2016. № 10. С. 96-103.

- Яшин И.М., Кузнецов П.В., Буринова Б.В. Исследование барьеров миграции ТМ в почвах Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени Тимирязева К.А. // Известия ТСХА. Выпуск 3. 2010. С. 9-23.

- Ландшафтно-геохимическая диагностика почв Европейского Севера России: Монография / И.М. Яшин [и др.]. М. : РГАУ-МСХА, 2012. 158 с.

- Экологическое состояние почв в условиях полевых и лесопарковых экосистем московского мегаполиса / И.М. Яшин, Л.П. Когут, И.С. Прохоров, И.И. Васенев // Агрохимический вестник. № 2. 2014. С. 17-21.