Экологическая пластичность генотипов яровой мягкой пшеницы, создаваемых для северо-востока Казахстана

Автор: Бекенова Людмила Васильевна, Ерошенко Любовь Алексеевна, Мергалимов Дулат Булатович

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (8), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований по испытанию среднеспелых и среднепоздних сортообразцов яровой мягкой пшеницы в различные по увлажнению годы. Установлена положительная корреляционная связь между урожайностью и основными элементами ее структуры - озерненностью, массой зерна с главного колоса и массой 1000 зерен. Изучаемые сортообразцы подразделены на пластичные, среднеинтенсивные и интенсивные.

Яровая мягкая пшеница, генотипы, урожайность, корреляция, экологическая пластичность, стабильность

Короткий адрес: https://sciup.org/142198846

IDR: 142198846 | УДК: 631.52

Текст научной статьи Экологическая пластичность генотипов яровой мягкой пшеницы, создаваемых для северо-востока Казахстана

Важнейшим свойством любого сорта является его адаптивность. Учет специфической адаптивной способности обусловливает наибольшее соответствие между генотипом и средой, что очень важно для агроэкологического районирования сортов [1].

Нестабильная урожайность объясняется низкой приспособленностью сортов к местным почвенно-климатическим условиям. Для повышения способности сортов реализовать ресурсы плодородия более полно необходимы, во-первых, поиск этих ресурсов, во-вторых, придание сортам свойств, направленных на освоение этих ресурсов. К числу таких свойств относится большой ряд биологических и морфологических признаков, которые необходимо учитывать при создании сортов различной длины вегетации (ранних, средних и позднеспелых) [2].

Целями являются выявление корреляционной зависимости биологических особенностей сортообразцов различных типов спелости, урожайности и элементов структуры, определение их пластичности.

Объекты и методы исследований

В качестве материала использованы среднеспелые и среднепоздние генотипы яровой мягкой пшеницы селекции Павлодарского НИИСХ, находящиеся в изучении в питомнике конкурсного сортоиспытания. Площадь делянки – 30 м², повторность – 4-кратная. Экспериментальные данные обрабатывались методами математической статистики (дисперсионный анализ, коэффициенты корреляции по методу Фишера в изложении Б.А. Доспехова) [3].

Показатели экологической пластичности и стабильности формирования урожая рассчитывали по методике S.A. Eberhart, W.A. Russel [4]. В изложении В.З. Пакудина [5]: Ji – индекс условий среды, bi – коэффициент регрессии, S²di – среднеквадратичное отклонение.

Результаты исследований

Годы исследований (2009–2011) по распределению осадков были различными: 2009 г. был благоприятным, в течение всего вегетационного периода выпало 149 мм, при среднемноголетнем количестве – 96 мм, 2010 г. – засушливый в фазу «колошение – созревание» (80,7 мм), 2011 г. – засушливый в фазу «всходы – колошение» (79,7 мм).

Предпочтительные группы спелости сортов яровой мягкой пшеницы – среднеспелая и среднепоздняя, элементы структуры – озерненность и масса зерна с главного колоса, масса 1000 зерен.

Среднеспелый и среднепоздний типы спелости сортов яровой мягкой пшеницы, элементы структуры урожая (озерненность и масса зерна с главного колоса, масса 1000 зерен) определены как признаки, лимитирующие урожайность яровой мягкой пшеницы на северо-востоке Казахстана. Обозначенные корреляционные связи были положены в основу теории отбора при селекции сортов яровой пшеницы для данного региона [6].

Анализ корреляционных связей основных количественных признаков с урожайностью подтвердил их селекционную значимость в пределах групп спелости (табл. 1).

Таблица 1

Сопряженность урожайности образцов яровой мягкой пшеницы с основными признаками

|

Признак |

Год |

Группа спелости |

|

|

Среднеспелые |

Среднепоздние |

||

|

Число зерен в колосе |

2009 |

0,58 ± 0,13* |

0,39 ± 0,32 |

|

2010 |

0,60 ± 0,12* |

0,65 ± 0,12* |

|

|

2011 |

0,52 ± 0,27 |

0,70 ± 0,24* |

|

|

Масса зерна с главного |

2009 |

0,69 ± 0,21* |

0,62 ± 0,32 |

|

колоса |

2010 |

0,20 ± 0,13 |

0,10 ± 0,12 |

|

2011 |

0,61 ± 0,25* |

0,53 ± 0,21 |

|

|

Масса 1000 зерен |

2009 |

0,50 ± 0,31 |

0,57 ± 0,14* |

|

2010 |

0,14 ± 0,16 |

0,08 ± 0,12 |

|

|

2011 |

0,42 ± 0,29 |

0,72 ± 0,11* |

|

*Достоверно при F05.

Во все годы, различающиеся по временам наступления засухи, у сортов обеих групп спелости между озерненностью колоса и урожайностью отмечена достоверная корреляционная связь от средней до высокой.

В 2009 г., с равномерным распределением осадков в течение всего вегетационного периода и в 2011 г. с максимальным количеством осадков в период «колошение - созревание» определена достоверно высокая корреляционная связь между урожайностью и массой зерна с главного колоса r - 0,69-0,61 у среднеспелых сортов, r - 0,53-0,62 у среднепоздних сортов, между урожайностью и массой 1000 зерен среднеспелых сортов r - 0,42-0,50 и среднепоздних сортов r - 0,57-0,72. В 2010 г. при засухе в период «колошение - созревание» отмеченная корреляционная связь была незначительной у сортов обеих групп спелости (r - 0,08-0,14).

При создании пластичных сортов необходимо определить взаимодействие «сорт х условия». Такая характеристика послужит дополнительной оценкой перед передачей сорта на государственное сортоиспытание. При факториальном анализе разложения общей дисперсии на ее составляющие установлено, что на долю генотипа у среднеспелых сортов приходится 39,4%, условия среды - 46,8%, генотип х условия - 14,7%. У среднепоздних сортов роль генотипа в формировании урожайности повышается на 44,3%, на условия среды приходится 36,0%, взаимодействие «генотип х условия» - 19,5%.

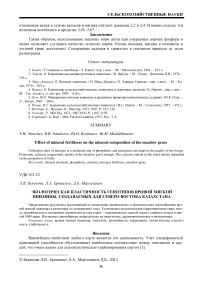

Среди изученных генотипов в контрастные годы по влагообеспеченности в течение вегетационного периода наиболее высокую среднюю урожайность показали среднеспелые образцы Лютесценс 9/33-01-2 (29,4 ц/га), Лютесценс 1103/04-1 (27,6 ц/га), Лютесценс 12/93-01-4 (25,3 ц/га), в группе среднепоздних Лютесценс 18/94-01-16 (33,6 ц/га), Лютесценс 16/93-01-8 (32,8 ц/га), Лютесценс 53/95-98-1 (29,4 ц/га) (табл. 2).

Таблица 2 Параметры экологической пластичности и стабильности

|

Генотип |

Средняя урожайность, ц/га |

bi |

S2di |

Изменчивость урожайности, % |

V, % |

|

I группа среднеспелых образцов |

|||||

|

Карабалыкская 90, стандарт |

22,7 |

0,69 |

4,3 |

3,6 |

11,8 |

|

Лютесценс 12/93-01-4 |

25,3 |

0,98 |

6,5 |

7,3 |

14,2 |

|

Лютесценс 1113/04-1 |

22,6 |

1,07 |

4,2 |

10,6 |

20,1 |

|

Лютесценс 1103/04-1 |

27,6 |

1,22 |

3,6 |

12,0 |

17,9 |

|

Лютесценс 9/33-01-2 |

29,4 |

1,30 |

12,4 |

16,7 |

20,6 |

|

НСР 05 |

1,4 |

— |

— |

— |

— |

|

II группа среднепоздних образцов |

|||||

|

Павлодарская 93, стандарт |

25,5 |

1,05 |

4,3 |

1,6 |

5,5 |

|

Лютесценс 53/93-98-1 |

29,4 |

0,56 |

2,5 |

2,1 |

8,2 |

|

Лютесценс 1084/04-1 |

27,8 |

1,58 |

5,0 |

18,1 |

22,4 |

|

Лютесценс 16/93-01-8 |

32,8 |

1,91 |

10,9 |

26,9 |

26,8 |

|

Лютесценс 18/94-01-16 |

33,6 |

1,91 |

8,0 |

25,7 |

25,5 |

|

НСР 05 |

2,5 |

— |

— |

— |

— |

По мнению А.В. Кильчевского, Л.В. Хотылевой [7], коэффициент регрессии служит мерой фенотипической стабильности. Они считают: если bi > 1 - сорт обладает повышенной чувствительностью к изменению среды (стабильность ниже средней); если bi близок к 1 -сорт среднестабилен; при bi < 1 стабильность выше средней; bi = 0 - сорт абсолютно фенотипически стабилен. Согласно этой классификации сортообразцы можно охарактеризовать следующим образом: меньше реагируют на условия внешней среды благодаря своей пластичности стандарт Карабалыкская 90 (bi = 0,69) и Лютесценс 53/95-98-1 (bi = 0,56). К образцам со средней стабильностью можно отнести из среднеспелых Лютесценс 12/93-01-4 (bi = = 0,98), Лютесценс 1113/04-1 (bi = 1,07), среднепоздних - Павлодарскую 93 (bi = 1,05). Остальные образцы относятся к низкостабильным (bi - 1,22-1,91), т. е. сортам интенсивного типа.

Заключение

Обобщение результатов исследований в годы, различные по влагообеспеченности, позволило установить положительную корреляционную связь между урожайностью и основными элементами ее структуры - озерненностью и массой зерна с главного колоса, массой 1000 зерен - у образцов среднеспелого и среднепозднего типов.

В результате расчета показателей экологической пластичности и стабильности изучаемые образцы яровой мягкой пшеницы подразделены на пластичные, среднеинтенсивные и интенсивные.

Список литературы Экологическая пластичность генотипов яровой мягкой пшеницы, создаваемых для северо-востока Казахстана

- Уразалиев, Р.А. Принципы селекции адаптивных жаро-, засухоустойчивых сортов озимой пшеницы/Р.А. Уразалиев//Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. -1996. -№ 6. -С. 6-10.

- Кузьмин, В.П. Некоторые особенности селекции зерновых культур в степной зоне Казахстана/В.П. Кузьмин//Тезисы докладов. Научная конференция. -Целиноград, 1967. -С. 41-45.

- Доспехов, Б.А. Методика опытного дела/Б.А. Доспехов. -М., 1985. -41 с.

- Eberhart, S.A., Stability parametrs for compasing varieties/S.A. Eberhart, W.A. Russel//Crop. Sci. -1966. -№ 6. -P. 36-40.

- Покудин, В.З. Параметры оценки экологической пластичности сортов и гибридов/В.З. Покудин//Теория отбора в популяциях растений. -Новосибирск: Сиб. отделение, 1976. -С. 178-179.

- Бекенова, Л.В. Особенности селекции яровой мягкой пшеницы на продуктивность в условиях северо-востока Казахстана: автореф. дис. … канд. с.-х. наук/Л.В. Бекенова. -Алмалыбак, 2009. -27 с.

- Кильчевский, А.В. Экологическая селекция растений/А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева. -Минск, 1997. -372 с.