Экологическая структура флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей (Красноярский край)

Автор: Антипова Е.М., Енуленко О.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 11, 2015 года.

Бесплатный доступ

По климатическому районированию территория отнесена к умеренно-увлажненному поясу. По системе зонально-секторного распределения растительности Сыдинская предгорная и Прибайтакская луговая степи относятся к суббореальному биоклиматическому поясу, располагаясь на границе Западносибирско-Переднеазиатского (континентального) и ВосточноЦентральноазиатского (резкоко нтинентального) секторов. Для выявления экологических групп флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей за основу были взяты работы по флористическим исследованиям Б.А. Юрцева, Р.В. Камелина (1991) и других ученых-ботаников с определенной привязкой экологических групп к характерному типу местообитаний и морфологофизиологическим свойствам видов. По отношению к увлажнению на территории исследования выделено 8 экологических групп видов флоры: ксерофиты, мезоксерофиты, мезофиты, ксероме- зофиты, мезопсихрофиты, гигрофиты, мезогигрофиты, гидрофиты. Среди ксерофильных видов большой процент эндемиков - 3,9 %. Также кальцийсодержащий субстракт успешно сохраняет различные реликтовые элементы, имеющие резкие отличия с окружающей их зональной растительностью и изолированное произрастание. При сравнении противоположных групп видов ксерофильного (46 %), мезофильного (37,7 %) и гигрофильного (16,5 %) (от общей флоры) рядов наблюдается превосходство видов ксерофильного ряда над мезофильным и гигрофильным. Это характеризует флору степей как мезоксерофильную, равнинную и континентальную, что соответствует ее зональному положению у границы суббореальной и бореальной области. Основу флоры изученных степей составляет ксерофильная и мезофильная группы видов (832 вида, 82,7 % от общей флоры). Небольшой процент видов мезофильного ряда, наличие эндемиков и реликтов во флоре степей показывают сочетание автохтонных и аллохтонных тенденций в развитии флоры.

Экологические группы, ксерофиты, мезоксерофиты, мезофиты, ксеромезофиты, мезопсихрофиты, гигрофиты, мезогигрофиты, гидрофиты, увлажнение местообитания, геологическое прошлое, эндемики

Короткий адрес: https://sciup.org/14084054

IDR: 14084054 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Экологическая структура флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей (Красноярский край)

Введение. Сыдинская предгорная и Прибайтакская луговая степи представляют собой уникальное сочетание разнообразия физико-географических условий и флоры на юге Сибири. Степи занимают зону суббореальной растительности Южной Сибири. Особенностью растительного покрова Сыдинской предгорной степи является сочетание настоящих каменистых степей с остепнен-ными лугами и луговыми степями по склонам горных возвышенностей и скал. Прибайтакская луговая степь представлена степными, луговыми и лесными сообществами, чередующимися с массивами болотной и солончаковой растительности, переходящей в лесостепной и подтаежный пояса.

Цель исследования: выявление во флоре степей экологических групп видов по отношению к увлажнению субстрата и их характеристика.

Материалы и методы исследования. Исследуемый район охватывает Сыдинскую предгорную и Прибайтакскую луговую степи (юг Красноярского края), которые находятся в Минусинской впадине Сыдо-Ербинской котловины на правобережье р. Енисей (с целью анализа степной и лесостепной флоры и выявления экологических групп по приуроченности растений к местообитаниям с различными условиями увлажнения) [Шенников, 1950; Горышина, 1979].

Результаты исследования и их обсуждение. Выделение и анализ групп растений по отношению к увлажнению субстрата определяют экологическую структуру флоры [Юрцев, Камелин, 1991]. Определение экологической группы для каждого вида растения осуществлялось по приуроченности его к определенным местообитаниям с характерными физико-географическими и фитоце-нотическими условиями на территории исследования [Поплавская, 1937; Шенников, 1950; Горыши-на, 1979] и сравнения поведения видов на близлежащих территориях [Степанов, 1994; Банникова, 2003; Антипова, 2007; Антипова, Рябовол, 2010].

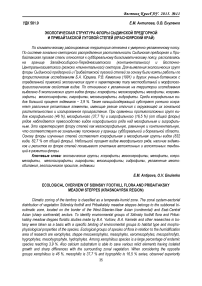

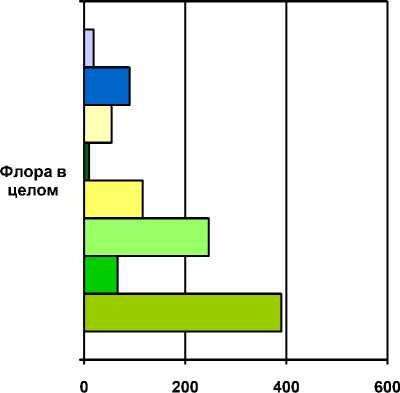

Экологические группы растений по отношению к увлажнению субстрата на территории Сы-динской предгорной и Прибайтакской луговой степей выделены согласно классификации А.В. Ку-миновой (1960, 1976) (рис. 1,2).

Почти половина флоры исследуемой территории по отношению к увлажнению субстрата представлена экологическими группами ксерофильного ряда - 457 видов (46 % от общей флоры) широко распространенных и приспособленных к аридным местообитаниям. Это характерно для зоны степей внутренней части Евразии. Преобладание группы ксерофильных видов среди других экологических групп связано с геологическим прошлым и тенденцией процессов к криоаридизации территории исследования.

Физико-географическое положение исследуемых степей в Минусинской впадине Сыдо-Ербинской котловины с орографической преградой из Восточного и Западного Саян, защищающей от влияния воздушных масс Атлантики, способствовало сохранению ксерофильной растительности, произрастающей в современное время.

□ Гидрофиты

□ Мезогигрофиты

□ Гигрофиты

□ Мезопсихрофиты

□ Ксеромезофиты

□ Мезофиты

□ Мезоксерофиты

□ Ксерофиты

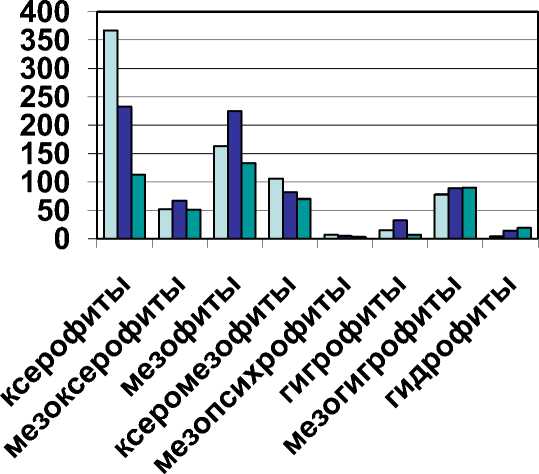

Рис. 1. Экологические группы видов общей флоры Сыдинской и Прибайтакской степей

-

□ степи

-

□ лугостепи

-

□ сосновыелеса

Рис. 2. Соотношения экологических групп степей, лугостепей и сосновых лесов Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей

Небольшое количество осадков с влиянием остальных климатических условий (свет, температура, влажность воздуха и др.) способствует развитию степей и петрофитных группировок. Их основу составляет травостой, образованный ксерофитами наиболее сухих местообитаний в лугостепях и каменистых степях ( Alyssum obovatum C.A. Mey. , Patrinia sibirica (L.) Juss. , Artemisia frigida Willd. , Pulsatilla davurica (Fisch.) Spreng. , P. turczaninovii Kryl. et Serg. , Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch и др.). Ксерофиты (39,2 % от общей флоры) приспособились жить в условиях низкого содержания воды в почве, при высоких летних температурах и низкой влажности воздуха [Волков, 2007].

Мезоксерофиты представлены во флоре степей незначительно (6,7 %), причем в полном составе они встречаются во флоре Прибайтакской луговой степи (6,7 % от общего числа флоры), в

Сыдинской предгорной степи они составляют 5,2 % от общей флоры. Они распространены в луговых степях и на остепненных лугах с непостоянным и недостаточным увлажнением.

Ксеропетрофитные виды встречаются на каменистых местах обитания, которые отмечены в основном на территории Сыдинской предгорной степи.

Среди ксерофильных видов большой процент эндемиков (3,9 % от эндемичной флоры): южносибирских – 0,2 % ( Arctogeron gramineum DC. и др.), тувино-минусинско-хакасских – 0,2 ( Oxytropis am-mophila Turcz. и др.), алтае-енисейских – 0,1 ( Delphinium laxiflorum DC.), минусинско-хакасских – 0,3 ( Hedysarum minussiense B. Fedtsch. и др.), приенисейских степей – 0,9 ( Astragalus palibinii Polozh. , Po-tentilla elegantissima Polozh. и др.), алтае-тувинских – 0,2 % ( Oxytropys stenophylla Bung. и др). и алтае-саянских – 1,3 % от эндемичной флоры ( Coluria geoides (Pall.) Ledeb. , Cerastium lithospermifolium Fisch. и др). Они встречаются в засушливых местообитаниях степного и лесного поясов, на скалистых и каменистых склонах горных возвышенностей [Антипова, Енуленко, 2013, а, б].

В зависимости от экспозиции и крутизны склонов гор Туран, Унюк, Маяк, Алха и Большой Сайбар, Байтак имеются различия во флоре известняковых обнажений, что обусловлено присутствием южных узкоареальных эндемиков Алтае-Саянской горной страны и приенисейских степей, аркто-гипартомонтанных северных видов растений, ареалы которых часто находятся довольно далеко от мест своего произрастания, но здесь проходят их восточные, северные и северо-восточные границы. Также кальцийсодержащий субстрат успешно сохраняет различные реликтовые элементы, отличающиеся от окружающей их современной растительности и имеющие изолированное произрастание. Они свидетельствуют об определенных этапах геологического прошлого Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей, о преобразованиях флоры в результате автохтонного развития совместно с другими флорами Южной Сибири [Юдин, 1963; Пяк, 2003].

Развитие ксерофильной линии в эпоху голоцена происходило в сухие и холодные периоды, когда начиналось образование «холодных степей» и степного пояса ( Arctogeron gramineum, Gagea altaica Schischk. et Sumn. , Dracocephalum fruticulosum Steph. , Panzerina lanata L. Bung. var. argyracea (Kuprian.) Serg. , Thymus sergievskajae Karav., Atraphaxis frutescens (L.). C. Koch. , Iris bloudowii Ledeb. , Potentilla gelida C.A. Mey. и др.).

Меньший процент мезофитов во флоре степей по сравнению с ксерофитами обусловлен ее расположением на границе Циркумбореальной и Ирано-Туранской областей Голарктического царства. Территория исследования является переходной к Средиземноморской ксерофильной флоре. Экологические группы видов, входящие в мезофильный ряд (375 видов, 37,7 %), имеют широкие ареалы и экологическую амплитуду. Мезофильные растения встречаются в местообитаниях с высоким проточным увлажнением в луговых и лугостепных сообществах ( Sanguisorba officinalis L. , Anemonoides jenisseensis (Korsh.) Holub , Hieracium umbellatum L. , Vicia sylvatica L. , Myosotis krylovii Serg.). В мезофильном ряду суббореальный характер флоры подчеркивает присутствие ксероме-зофитов (11,7 % от общей флоры). Они в основном встречаются в суходольных и остепненных лугах, сухом сосновом Краснотуранском бору по остепненным берегам рек Тубы, Сыды, Бири и Енисея, озера Лебяжье в заказнике «Краснотуранский бор». Мезопсихрофиты (1 %) произрастают в гористых ландшафтах ниже границы лесного пояса, в трещинах скал гор Туран, Унюк, Алха, на ку-румах в степях и горе Маяк (Сыдинская предгорная степь), между камнями на сыром и увлажненном субстрате гор Большой Сайбар и Байтак (Прибайтакская луговая степь) ( Ephedra equisetina Bung. , Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz. , Viola rupestris F.W. Schmidt. , Veronica pinnata L. , Allium vodopjanovae N. Fries. , Gagea altaica ).

Среди растений мезофильного ряда эндемики [Пяк, 2003] присутствуют в меньшем количестве (0,9 % от эндемичной флоры): южносибирский эндемик – Anemonoides jenisseensis (Korsh.) Holub. (0,1 %), алтае-саянские – Ranunculus submarginatus Ovcz. , Brunnera sibirica Steven. и др. (0,6 %), тувино-минусинско-хакасский – Hylotelephinum populifolium (Pall.) H. Ohba. (0,1 %), эндемик приени-сейских степей – Pilosella sabinopsis (Ganesch. et Zhan) Tupitz. (0,1 % от эндемичной флоры). Они распространены на избыточно-увлажненных почвах и глиносодержащих субстратах степей.

Растения групп видов гигрофильного ряда (164 видов, 16,5 % от общей флоры) произрастают в местах с повышенной влажностью. Гигрофиты (5,5 % от общей флоры) в Сыдинской предгорной степи входят в состав болотно-приручейной растительности, встречающейся в воде рек Уза, Сыда,

Биря. Местами они произрастают на повышенно-увлажненных почвах с заливными лугами в долинах рек Туба и Сыда, а также по берегам боровых озер лесного типа (Лебяжье и Старый Кардон) с заболоченными лугами и болотистыми понижениями с избыточно увлажненными почвами.

Большое флористическое разнообразие мезогигрофитов (9,1 % от общей флоры) наблюдается на остепненных плакорах с высоким проточным увлажнением ( Carex acuta L. , Agrostis gigantea Roth. , Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray , Veronica longifolia L. , Potentilla anserina L. , Myosotis cespitosa K.F. Schultz. , Iris laevigata Fisch. et C.A. Mey. и др.).

Гидрофиты (1,9 % от общей флоры) представлены во флоре малым числом видов – 19, но среди них присутствуют редкие и охраняемые виды Красноярского края ( Nuphar lutea (L.) Sm. , Nym-phaea candida J. Presl. , Ceratophyllum demersus L. , Zannichellia pedunculata Reichenb. , Elodea canadensis Michx. , Hydrocharis morus-ranae L. и др.).

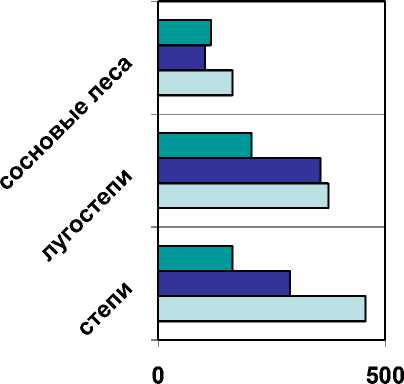

Основные флороценотипы [Антипова, 2012] Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей различаются соотношением экологических рядов флоры (рис. 3). При анализе выявляется более ксерофильный характер степей по сравнению с лугостепями и сосновыми борами. Лугостепи имеют смешанный мезофильно-ксерофильный характер. В сосновых борах отмечен самый низкий показатель числа видов мезофильного ряда, что связано с их происхождением [Антипова, Енулен-ко, 2013, а, б]. Экологические группы видов гигрофильного ряда имеют незначительные различия в основных флороценотипах, преобладая несколько в лугостепях, чуть ниже в степях и сосновых лесах (см. рис. 3).

□ гигрофильный

□ мезофильный □ ксерофильный

Рис. 3. Соотношение экологических рядов видов основных флороценотипов Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей

Заключение. Во флоре Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей наблюдается превосходство групп видов ксерофильного ряда (46 % от общей флоры) над мезофильным (37,7 %) и гигрофильным (4,8 % от общей флоры). Эти показатели характеризуют флору территории исследования как мезоксерофильную, равнинную и континентальную, что соответствует ее зональному положению у границ в суббореальной зоне. Основу флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей составляют группы видов ксерофильного и мезофильного рядов (832 вида, 82,7 % от общей флоры). Более половины этих групп видов составляют степную флору (430 видов, 43,3 %), приуроченную к ландшафтам Сыдинской предгорной степи, лугостепную (282 видов, 28,4 %) и лесную (120 видов, 12,1 % от общей флоры), распространенную большей частью в Прибайтакской луговой степи. Небольшой процент видов мезофильного ряда, наличие эндемиков и реликтов во флоре Прибайтакской луговой степи показывают сочетание автохтонных и аллохтонных тенденций в развитии флоры.

Список литературы Экологическая структура флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей (Красноярский край)

- Антипова Е.М. Экоморфологическая структура флоры северных лесостепей Средней Сибири//Совр. пробл. науки и образования. -2007. -№ 6, ч. 1. -С. 21-29.

- Антипова Е.М. Флора внутриконтинентальных островных лесостепей Средней Сибири/Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьевав. -Красноярск, 2012. -662 с.

- Антипова Е.М., Енуленко О.В. О растительном покрове Прибайтакской луговой степи (Красноярский край)//Вестн. Краснояр. гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьева. -Красноярск, 2013 (а). -С. 229234.

- Антипова Е.М., Енуленко О.В. Изучение эндемичной флоры Прибайтакской луговой степи (Красноярский край) как основа программ сохранения биологического разнообразия//Wyksztalcenie I nauka bez granic -2013: маiѳгiаiу IX Mi^dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. -Vol. 37. Nauk biologicznych.: Przemysl. Nauka I studia. -2013 (б). -С. 18-25.

- Антипова Е.М., Рябовол С.В. Экологическая структура флоры г. Красноярска//Мат-лы науч.-практ. конф. с междунар. участием. -Нижний Тагил: Изд-во НГСПА, 2010. -С. 38-41.

- Банникова И.А. Лесостепь внутренней Азии: структура и функция. -М., 2003. -287 с.

- Волков И.В. Биоморфологические адаптации высокогорных растений. -Томск: Изд-во ТГПУ, 2007. -412 с.

- Горышина Т.К. Экология растения. -М.: Высш. шк., 1979. -365 с.

- Куминова А.В. Растительный покров Алтая. -Новосибирск: Изд-во АН СССР, 1960. -450 с.

- Куминова А.В. Основные черты и закономерности растительного покрова//Растительный покров Хакасии. -Новосибирск: Наука, 1976. -С. 40-94.

- Поплавская Г.И. Краткий курс экологии растений. -Л.: Изд-во биол. и медиц. лит-ры, 1937. -297 с.

- Пяк А.И. Петрофиты Русского Алтая. -Томск: Изд-во ТГУ, 2003. -202 с.

- Степанов Н.В. Флорогенетический анализ (на примере северо-восточной части Западного Саяна). -Красноярск, 1994. -108 с.

- Шенников А.П. Экология растений. -М.: Советская наука, 1950. -371 с.

- Юдин Ю.П. Реликтовая флора известняков северо-востока европейской части СССР//Мат-лы по истории флоры и растительности СССР. -М.; Л., 1963. -Вып. 4. -С. 493-571.

- Юрцев Б.А., Камелин Р.В. Основные понятия и термины флористики: учеб. пособие. -Пермь, 1991. -С. 47-69.