Экологическая устойчивость дерново-подзолистых почв сельскохозяйственных земель к санитарно-биологическому загрязнению отходами животноводства

Автор: Болмат Т.Н., Зулев Г.С.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (25), 2021 года.

Бесплатный доступ

Нарушение технологий использования и хранения органических отходов животноводства приводит к ухудшению санитарного состояния почв и агроценозов. В результате усиления биологического загрязнения резко снижается её самоочищающаяся способность, что приводит к негативным изменениям биологического разнообразия, биологической активности почвы, повышению концентрации токсичных соединений, снижению качества растениеводческой продукции, ухудшению эпизоотического благополучия территорий. В связи с этим проведение оценки санитарного состояния почвы является обязательным и необходимым для установления и прогнозирования степени её безопасности для проживания, здоровья людей и разработки природоохранных мероприятий.

Санитарно-бактериологические показатели, организмы группы кишечной палочки (бгкп-колииндекс), фекальные стрептококки (индекс энтерококков), патогены, дерново-подзолистая почва, экологическая устойчивость, нитраты, тяжелые металлы

Короткий адрес: https://sciup.org/147235616

IDR: 147235616 | УДК: 332.368

Текст научной статьи Экологическая устойчивость дерново-подзолистых почв сельскохозяйственных земель к санитарно-биологическому загрязнению отходами животноводства

Введение. Сельскохозяйственное использование почв приводит к существенным нарушениям экологического равновесия, которое сопровождается увеличением неравновесности состояния системы и увеличением риска её деградации.

Биологическому загрязнению способствует изменение естественных условий местообитаний организмов в результате физических и химических воздействий. Биологическое загрязнение почв чужеродными микроорганизмами происходит в результате попадания в почву бытовых и сельскохозяйственных отходов крупных агрохолдингов, традиционного использования органических отходов в виде удобрений, а также за счет аэрозолей микробиологических производств.

В большинстве случаев в сельском хозяйстве загрязнителями являются жидкий или полужидкий навоз, неочищенные навозные стоки, осадок из отстойников, подстилочный навоз, жидкость, выделяющаяся из навозного бурта при компостировании [1,2].

Вышеперечисленные загрязнители способны вызывать кишечные инфекции и пищевые отравления у человека, эпидемические заболевания у животных, токсикозы растений, а также вызывающие почвоутомление, связанное с накоплением в почве физиологически активных токсинов. Многие микроорганизмы, обитающие в почвах, являются патогенными: они опасны и даже губительны для человека и животных, при этом они могут сохраняться в почвенной среде длительное время [3, 4].

Эти обстоятельства могут способствовать распространению различных инфекционных заболеваний, продуцированию токсичных веществ, патогенных микроорганизмов - микотоксинов, почвоутомлению. Сложившиеся неблагоприятные экологические условия, несут реальную опасность заражения почв микротоксинами, и серьёзную угрозу для человечества.

В связи с этим, контроль за состоянием окружающей среды и выделение территорий различной экологической напряжённости представляет важную народнохозяйственную задачу [1, 5].

Именно это определило актуальность и необходимость исследования влияния нарушений, допущенных при складировании, хранении и применении отходов животноводства на экологическую устойчивость и санитарное состояние почв по степени их биологического загрязнения с использованием санитарнобактериологических показателей.

Цель исследования: установить степень изменения санитарного состояния и оценить устойчивость дерново-подзолистых почв земель сельскохозяйственного назначения при загрязнении отходами животноводства и деятельности человека.

При этом решению подлежат следующие задачи:

-

1. Оценить степень накопления санитарно-показательных организмов группы кишечной палочки (БГКП-колииндекс) и фекальных стрептококков (индекс энтерококков) в пахотном слое почвы на глубине 0-5 см и 5-20 см при нарушении требований к размещению и хранению отходов животноводства на землях сельскохозяйственного назначения.

-

2. Установить степень биологического загрязнения и выявить границы ареалов воздействий на дерново-подзолистые почвы земель сельскохозяйственного назначения в границах ареалов воздействий отходов животноводческого комплекса КРС и бытовых отходов на формирование высокой концентрации токсичных соединений.

-

3. Выявить уровень загрязнения патогенными бактериями группы кишечной палочки и фекальных стрептококков в слое 0-5 см и 5-20 см и характер ответных реакций почв: количественные и оценочно-экологические, дать оценку воздействий на санитарное состояние и экологическую устойчивость почвы.

-

4. Установить степень экологической устойчивости и буферных свойств почв к биологическому загрязнению и интенсивности биологической нагрузки на почву по количеству санитарно-показательных организмов в зависимости от характера, интенсивности и продолжительности воздействия.

Объекты и методы исследования: исследования проводились на дерновоподзолистых почвах территории земель сельскохозяйственного назначения.

Проведение бактериологического анализа по оценке санитарного состояния почв выполняли по «Методы микробиологического контроля почвы». Методические рекомендации (утв. 24.12.2004 г. № ФЦ/4022).

Методы отбора и подготовки проб почвы для химического, бактериологического, гельминтологического анализа осуществляли по ГОСТ 17.4.4.02-84.

Для бактериологического анализа с одной пробной площадки составляли 10 объединенных почвенных проб. Каждую объединенную пробу составляли из трех точечных проб массой от 200 г до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины почвы 0-5 см и 5-20 см.

Определение нитратов ионометрическим методом ГОСТ 26951-86-Почвы.

Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. ФР 1.31.2005.021119-МУ31-11/05. Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, сапропелей, донных отложений и твердых отходов.

Результаты и обсуждение: оценка экологической безопасности складирования и применения органических компостов определяется токсикантами органического и минерального характера, твёрдыми, жидкими и газообразными продуктами разложения, обусловливающих возможную токсикацию почвы, растений, водной и воздушной среды. Обратимость изменений свойств почв определяет возможность длительного процесса восстановления ландшафта и зависит от буферных свойств почвы, характера и интенсивности воздействия.

Всё вышеизложенное определяет необходимость установления генетической устойчивости исследуемых почв и выявлению их способности противостоять или слабо изменяться и сравнительно быстро возвращаться в исходное состояние при превышении допустимых норм антропогенного воздействия на почву, несовместимого с природными процессами, и нарушении экологических систем.

Проведёнными исследованиями установлено, что нарушение технологии хранения и применения компоста КРС и бытовых отходов на земельном участке сельскохозяйственного назначения с дерново-подзолистыми почвами обусловило ухудшение санитарного состояния изучаемых почв по санитарно-бактериологическим показателям через наличие санитарно-показательных организмов группы кишечной палочки (БГКП-колииндекс) и фекальных стрептококков (индекс энтерококков) и химико-токсикологическим показателям.

Складирование отходов животноводческого комплекса на поверхности почв исследуемых земельных участков в ненормированных количествах и с нарушением требований к обустройству земельной территории обусловило формирование территорий сельскохозяйственных земель повышенного риска и резкое ухудшение санитарного состояния дерново-подзолистых почв по степени биологического загрязнения на основе санитарно-бактериологических косвенных показателей (БГКП-колииндекс и индекс энтерококков).

Во всех исследуемых пробах почв, взятых с площади нарушенных земельных территорий размещением отходов животноводства как на глубине 0-5 см, так и на глубине 5-20 см установлено наличие патогенных бактерий в количествах, превышающих допустимые величины индексов санитарно-показательных микроорганизмов более десяти клеток в 1 грамме почвы, характеризующие исследуемые почвы как «загрязненные».

Особый интерес вызывают результаты микробиологических испытаний проб дерново-подзолистых почв, нарушенных невыполнением требований к размещению и складированию компоста КРС.

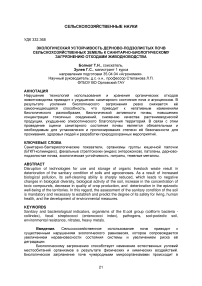

Доказано, что на санитарное состояние почв земель сельскохозяйственного назначения оказывают влияние генетические особенности почв и их устойчивость к антропогенным воздействиям. Так, установлено резкое ухудшение санитарного состояния дерново-подзолистой почвы по степени биологического загрязнения на основе санитарно-бактериологических косвенных показателей, а именно по наличию санитарно-показательных организмов группы кишечной палочки (индекс БГКП и индекс фекальных стрептококков - индекс энтерококков). Во всех исследуемых пробах почвы, отобранных как с глубины 0-5 см, так и с глубины 5-20 см исследуемой земельной территории дерново-подзолистых почв установлено наличие патогенных бактерий в количествах, превышающих величины индексов санитарно-показательных микроорганизмов (более десяти клеток в 1 грамме почвы) и оценивающих исследуемые почвы как «загрязненные». При этом степень загрязнения почвы санитарно-показательными организмами группы кишечной палочки - индекс БГКП изменяется с глубиной отбора почвенной пробы (рис. 1).

0-5 см 5-20 см

О г

о

Рисунок 1 - Влияние компоста КРС на интенсивность загрязнения дерновоподзолистых почв (%) организмами группы кишечной палочки (БГКП-колииндекс)

Так, для почвенных проб, взятых с глубины 0-5 см 29,6% анализируемой территории земель, характеризуются «чрезвычайно опасной» степенью загрязнения с величиной индекса БГКП 1000-10000 клеток в 1 грамме почвы, при этом 54,5% исследованной площади почв подтверждали «опасный» уровень загрязнения санитарно-показательными организмами. Только 15,9% площади дерново-подзолистых почв нарушенных земель характеризовали ««умеренно-опасную» степень загрязнения с величиной индекса БГКП менее 100 клеток в 1 грамме почвы.

С изменением глубины взятия почвенной пробы до 5-20 см изменяется интенсивность бактериологического загрязнения санитарно-показательными организмами группы кишечной палочки исследуемой территории дерново-подзолистых почв. Самая высокая величина индекса БГКП более 1 000 клеток в 1 грамме почвы показана для 63,6% дерново-подзолистых почв исследуемой территории, которая характеризует «чрезвычайно опасный» уровень загрязнения по значению индекса санитарно-показательных организмов. При этом следует отметить, что большая часть из анализируемых почвенных проб с этим уровнем загрязнения имела индекс БГКП, превышающий 10 000 клеток в 1 грамме, и только 36,4% имели ««умеренно-опасный» уровень загрязнения почвы организмами группы кишечной палочки.

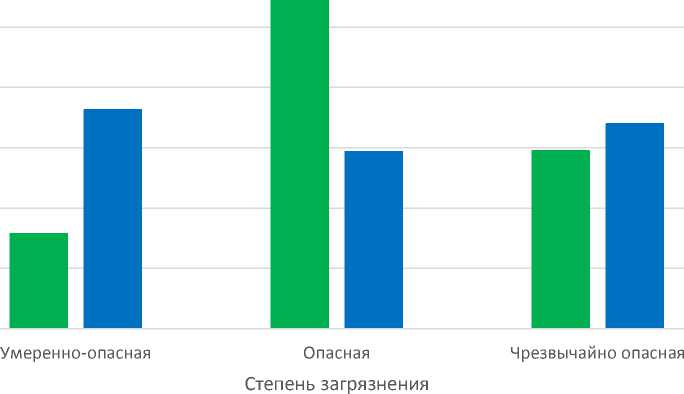

Интерес вызывают данные, характеризующие интенсивность загрязнения дерново-подзолистой почвы фекальными стрептококками как на глубине 0-5 см, так и на глубине 5-20 см.

Так, в слое почвы 0-5 см 63,6% исследуемой земельной территории по наличию санитарно-показательных организмов группы фекальных стрептококков оценивалась

«чрезвычайно опасным» уровнем загрязнения при величине индекса энтерококков более 1000 клеток в 1 грамме почвы. Однако, даже на этом уровне загрязнения 15,9% исследуемых почв имели самую высокую степень загрязнения по индексу энтерококков, превышающего 10 000 клеток в 1 грамме почвы. При этом только 36,4% площади дерново-подзолистых почв имели величину индекса санитарнопоказательных организмов фекальных стрептококков более 100 клеток на 1 грамм почвы, что характеризовало «опасный» уровень бактериологического загрязнения (рис. 2).

■ 0-5 см ■ 5-20 см

□Q 40

О Г га 30

S’ о с;

^ 20

Рисунок 2 – Влияние компоста КРС на интенсивность загрязнения дерновоподзолистых почв (%) фекальными стрептококками (индекс энтерококков)

В слое дерново-подзолистой почвы 5-20 см, то есть с увеличением глубины взятия почвенной пробы, количество патогенных микроорганизмов и степень загрязнения почвы изменяются. Так, для 43,2% площади земельной территории установлена «умеренно-опасная» степень микробиологического загрязнения фекальными стрептококками, то есть до 100 клеток на 1 грамм почвы, а 56,8% площади почвы на глубине 5-20 см, характеризовали «чрезвычайно опасный» уровень загрязнения: более 1000 клеток на 1 грамм почвы, при этом 20,4% из указанной степени загрязнения имели уровень загрязнения более 10 000 клеток в 1 грамме почвы.

Исследованиями установлена степень химико-токсикологического загрязнения дерново-подзолистых почв, нарушенных несанкционированным размещением отходов производства и потребления (табл.).

Таблица – Влияние бытовых отходов на изменение степени накопления нитратов и тяжелых металлов в пахотном слое дерново-подзолистой почвы

|

Глубина взятия пробы, см |

NO 3 мг/кг |

Cd мг/кг |

As мг/кг |

Pb мг/кг |

Zn мг/кг |

|

0-5 |

1162,41 |

3,05 |

13,87 |

10,95 |

40,47 |

|

5-20 |

653,67 |

2,25 |

12,59 |

9,96 |

38,10 |

|

ПДК |

130 |

2 |

10 |

6 |

23 |

Исследованиями доказано изменение в содержании нитратного азота как в слое почвы 0-5см, так и в слое почвы 5-20 см под воздействием несанкционированного размещения отходов производства и потребления. Средневзвешенное количество нитратного азота в поверхностном слое 0-5см, составило 1162,41мг/кг, что в 8,9 раза превышает предельно допустимый уровень нитратного азота в почве (130мг/кг). В слое почвы 5-20 см количество нитратного азота снижалось в 7 раз до 653,67мг/кг, в сравнении с количеством нитратов в поверхностном слое дерново-подзолистой почвы и превышало допустимый уровень содержания в 5 раз.

Такое распределение нитратов в пахотном слое является доказательством высокой миграционной способности нитратов в профиле почвы и в условиях их накопления и концентрировании в конкретном по площади местоположении является опасным фактором неблагоприятного воздействия нитратов на грунтовые и подземные воды, а также их поверхностное перераспределение в пахотном слое почвы.

При этом следует иметь в виду изменение окислительно-восстановительного состояния почвы и ее деградационные изменения с выраженной миграцией в грунтовые воды нитратов, нитритов и аммония.

Исследованиями доказана интенсивность накопления в почвах тяжелых металлов кадмия, мышьяка, свинца и цинка.

Как показали исследования в почвенных пробах, взятых с глубины 0-5 см, доказано накопление подвижного кадмия, подвижного мышьяка, подвижно свинца и подвижного цинка в количествах, превышающих ПДК.

Так количество кадмия превышало предельно допустимый уровень в 1,52 раза, а количество подвижного мышьяка в поверхностном слое превышало допустимый уровень в 1,4 раза. Содержание подвижного цинка в слое почвы 0-5 см составило 10,95 мг/кг, что в 1,8 раза превышало ПДК. Уровень превышения ПДК для цинка достигал 1,8 раза, что обусловил его содержание количестве 40,47мг/кг.

Для слоя почвы 5-20 см для всех исследуемых подвижных форм металлов доказано превышение предельно допустимого уровня в количестве кадмия в 1,1 раза (2,25 мг/кг), для мышьяка в 1,3 раза (12,59 мг/кг), для свинца в 1,7 раза (9,96 мг/кг), а количество подвижного цинка превышало допустимый уровень содержания в почве в 1,7 раза (38,1 мг/кг).

Такой высокий уровень накопления металлов обусловливает повышение их концентрации относительного фоновой контрольной почвы по величине суммарного показателя химического загрязнения, который в слое почвы 0-5 см составил 3,52 ед. А в слое почвы 5-20 см, этот показатель составил 2,8 ед.

Наличие полиэлементных аномалий в почвенной среде в зависимости от различных видов загрязнителей в почве может создавать явление синергизма или антогонизма между элементами и обусловить ингибирование или стимулирование поглощения элементов растениями.

Выводы:

-

1. Доказано ухудшение санитарного состояния дерново-подзолистых почв земель сельскохозяйственного назначения по санитарно-бактериологическим показателям в связи с нарушением технологии подготовки, хранения и использования компоста КРС.

-

2. Установлено превышение допустимого уровня наличия санитарнопоказательных организмов группы кишечной палочки как на глубине 0-5 см, так и в слое почвы 5-20 см по величине индекса БГКП в пределах 10-100 клеток и более 100 клеток в 1 грамме почвы, характеризующей «умеренно опасную», «опасную» степень загрязнения, с «чрезвычайно опасной» степенью загрязнения дерново-подзолистой почвы.

-

3. Выявлена «умеренно опасная» и «опасная» степень загрязнения фекальными стрептококками (индекс энтерококков) для дерново-подзолистых почв исследуемых сельскохозяйственных земель на глубине 0-5 и 5-20 см, что

- предопределяет опасность попадания и распространения патогенных бактерий в более глубоких слоях почвенного профиля.

-

4. Установленная величина индекса санитарно-показательных организмов (БГКП и энтерококков) в количестве более десяти клеток на 1 грамм почвы является доказательством возможного загрязнения почвы сальмонеллами и свидетельством инфицирования почвы энтеровирусами.

-

5. Доказана необходимость разработки мероприятий по рекультивации земель сельскохозяйственного назначения с «опасным» и «чрезвычайно опасным» уровнем биологического загрязнения с учётом экологической устойчивости почв и их способности к самоочищению.

-

6. Выявлен высокий уровень загрязнения дерново-подзолистой почвы по химико-токсикологическому показателю (нитраты) и токсическим элементам (кадмий, мышьяк, свинец, цинк) в связи с воздействием несанкционированного размещения отходов.

Список литературы Экологическая устойчивость дерново-подзолистых почв сельскохозяйственных земель к санитарно-биологическому загрязнению отходами животноводства

- Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии. М.: Прометей, 2017. 935 c.

- Антропогенные почвы / М.И. Герасимова, М.Н. Строганова, Н.В. Можарова, Т.В. Прокофьева. М.: Юрайт, 2019. 237 с.

- Горовцов А.В., Полякова А.В., Внуков В.В. Показатели структуры микробоценоза почв г. Ростова-на-Дону как инструмент мониторинга состояния антропогенно-преобразованных почв // Научный журнал Кубанского ГАУ. 2013. № 89 (05). 13 с.

- Добровольский Г.В. Экология почв. Учение об экологических функциях почв. М.: МГУ, 2006. 364 с.

- Другов Ю.С., Родин А.А. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 471 с.

- Комарова Н.Г. Основы экологии и геоэкологии. М.: Академия, 2012. 272 с.