Экологическая устойчивость серых лесных почв к факторам деградации

Автор: Сергеев А.Л., Степанова Л.П., Степанова Е.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4 (13), 2008 года.

Бесплатный доступ

Установлено влияние различных антропогенных воздействий на показатели экологической устойчивости серых лесных почв.

Короткий адрес: https://sciup.org/147123327

IDR: 147123327 | УДК: 631.445.25:504.55.054:669.018.674

Текст научной статьи Экологическая устойчивость серых лесных почв к факторам деградации

К факторам , загрязняющим окружающую среду , часто относят и химизацию земледелия , в частности , применение минеральных , известковых и органических удобрений .

Удобрения как источник питания растений и увеличения урожайности изучают давно , а как фактор , влияющий на содержание тяжелых металлов в почве растениях , исследуют сравнительно недавно и данные противоречивы .

С одной стороны , в составе удобрений могут быть тяжелые металлы , которые потенциально способны загрязнять почву , растения и грунтовые воды , с другой – удобрения , изменяя агрохимические свойства почвы , могут влиять на подвижность тяжелых металлов в почве и их поступление в растения . Исходя из этого , нами была также поставлена цель – изучить влияние склада хранения минеральных удобрений и химических средств защиты растений на загрязнение почв прилегающей территории ( пастбища и пашни под многолетними травами ) на разной удаленности .

М етодика исследований

Оценку деградации почв проводили на основе маршрутных форм мониторинга определением содержания гумуса , валового содержания и подвижных форм тяжелых металлов , плотности и агрегатного состава почвы , видового состава почвенных беспозвоночных , химического загрязнения растительного покрова .

Результаты и их обсуждение

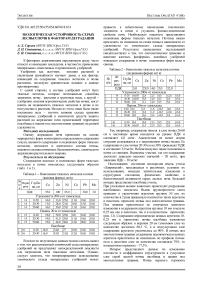

Содержание валовых и подвижных форм тяжелых металлов в почве изменялось следующим образом ( табл . 1 и 2).

Таблица 1 - Накопление тяжелых металлов в почве ( валовая форма ), мг / кг

|

№ ᴨ / ᴨ |

№ раз реза |

Глуби на , см |

Cu |

Zn |

Ni |

Co |

Pb |

Mo |

|

ПДК |

55,0 |

100 |

85,0 |

- |

30,0 |

3,0 |

||

|

Удаленность 200 м от химсклада |

||||||||

|

1 |

14 |

0-20 |

16,0 |

33,0 |

25,0 |

11,0 |

18,0 |

10,0 |

|

2 |

14 |

20-30 |

13,0 |

28,0 |

21,0 |

10,0 |

15,0 |

10,0 |

|

3 |

14 |

50-60 |

16,0 |

30,0 |

25,0 |

11,0 |

16,0 |

10,0 |

|

Пашня , 20 м от химсклада |

||||||||

|

4 |

15 |

0-20 |

19,0 |

39,0 |

25,0 |

9,0 |

16,0 |

10,0 |

|

5 |

15 |

20-30 |

19,0 |

41,0 |

29,0 |

11,0 |

18,0 |

10,0 |

|

6 |

15 |

50-60 |

19,0 |

48,0 |

36,0 |

13,0 |

20,0 |

10,0 |

|

Пастбище |

||||||||

|

7 |

16 |

0-20 |

16,0 |

34,0 |

27 |

10,0 |

18,0 |

10,0 |

|

8 |

16 |

20-30 |

16,0 |

43,0 |

31,0 |

12,0 |

16,0 |

10,0 |

В целом по полученным данным можно сделать вывод о том, что расположенный химический склад минеральных удобрений не представляет непосредственной опасности для загрязнения почв тяжелыми металлами. Однако, следует заметить, что ненормированное использование химического склада минеральных удобрений может привести к избыточному накоплению токсических элементов в почве и ухудшить физико-химические свойства почв. Наибольшую опасность представляют подвижные формы тяжелых металлов. Поэтому важно проследить их изменение по слоям почвы в зависимости от удаленности от химического склада минеральных удобрений. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что систематическое хранение и внесение азотных, фосфорных, калийных удобрений повышало содержание в почве подвижных форм меди и свинца.

Таблица 2 - Накопление тяжелых металлов в почве ( подвижная форма ) мг / кг

|

№ ᴨ / ᴨ |

№ раз реза |

Глуби на , см |

Cu |

Zn |

Ni |

Co |

Pb |

Mo |

|

ПДК |

3,0 |

23,0 |

4,0 |

5,0 |

32,0 |

|||

|

Удаленность 200 м от химсклада |

||||||||

|

1 |

14 |

0-20 |

<0,03 |

2,8 |

2,3 |

0,5 |

<2,0 |

<3,0 |

|

2 |

14 |

20-30 |

<0,03 |

3,8 |

4,0 |

0,5 |

2,0 |

<3,0 |

|

3 |

14 |

50-60 |

1,0 |

1,1 |

4,0 |

0,5 |

3,0 |

<3,0 |

|

Пашня , 20 м от химсклада |

||||||||

|

4 |

15 |

0-20 0,4 |

2,3 |

1,6 |

<0,5 |

4,0 |

<3,0 |

|

|

5 |

15 |

20-30 |

3,9 |

3,8 |

1,2 |

<0,5 |

<2,0 |

<3,0 |

|

6 |

15 |

50-60 |

0,9 |

3,6 |

2,4 |

<0,5 |

3,0 |

<3,0 |

|

Пастбище |

||||||||

|

7 |

16 |

0-20 |

0,4 |

4,8 |

3,3 |

0,5 |

3,0 |

<3,0 |

|

8 |

16 |

20-30 |

<0,03 |

1,5 |

2,9 |

0,5 |

2,0 |

<3,0 |

Так , например , содержание никеля в слое почвы 20-60 см в настоящее время находится на уровне ПДК и составляет 4,0 мг / кг . Аналогичная не менее острая ситуация складывается и с загрязнением почвы медью . Ее содержание в слое почвы 20-30 см на 30% превышает ПДК и составляет 3,9 мг / кг . Неблагополучно также положение в почве со свинцом . Выявлены участки , где его содержание достигает довольно высоких значений – 20 мг / кг , при значении ПДК – 30 мг / кг .

Исследования состояния плодородия земель учхоза « Лавровский », находящихся в различных условиях их использования , показали значительные изменения в структурном состоянии , физических свойствах и биологической активности серых лесных почв . Большой интерес представляет пастбище учхоза .

При усиленном выпасе животных происходит разрушение пастбищных экосистем . Выпас крупнорогатого скота приводит к увеличению агрегатов крупнее 10 мм , их количество в 2 раза превышало количество таких агрегатов в пахотном горизонте почвы под многолетними травами . Под травами практически не отмечается заметного изменения в содержании агрегатов крупнее 10 мм и мельче 0,25 мм как в пахотном , так и в подпахотном горизонтах ( рис . 12). Содержание агрономически ценных агрегатов 100,25 мм в горизонтах почвы пастбища изменяется следующим образом : в верхнем 20 см гумосовом слое их количество достигало 68,3 %, а в подгумусовом слое содержание агрегатов увеличилось до 90%. В почвах под многолетними травами содержание агрономически ценных агрегатов практически не изменялось по профилю почвы : если в пахотном слое их количество составляло 79%, то подпахотном горизонте – 77,5%.

Интерес представляют данные по изменению плотности и коэффициента структурности в гумусовом слое серой лесной почвы пастбища и пашни под многолетними травами. Почва верхнего горизонта пастбища отличается сильным уплотнением, плотность достигала 1,34г/см3 коэффициент структурности, составил 2,2 – 2,4. В верхнем слое почвы под многолетними травами плотность была ниже в сравнении с почвой пастбища и составила 0,98 г/см3 в подпахотном слое. Коэффициент структурности в пахотном и подпахотном горизонтах достигал 3,8 и 3,1 ед. соответственно и был выше, чем в почвах пастбища.

Изменение физических свойств почвы при выпасе копытных животных существенно влияет и на почвообитающих животных .

Общая численность крупных педобионтов , для которых почва представляет плотную среду , под многолетними травами составляла 27,4 +/- 3,9 экземпляров на 1 пробу . В их сообществе определены представители 3- х групп крупных почвенных животных ( табл . 3).

Таблица 3 - Распределение макрофауны по вариантам исследований

|

Виды |

Многолетние травы |

Пастбище |

|

Большой красный выползок |

4,0+0,9 |

1,5+0,7 |

|

Пашечный червь |

8,7+1,2 |

2,9+0,9 |

|

Малый красный червь |

0,2+0,1 |

0,6+0,2 |

|

Молодые черви |

9,6+2,5 |

4,1+0,8 |

|

Всего червей на гл . 0-30 |

21,6+3,5 |

9,2+1,7 |

|

Личинки |

3,9+0,8 |

0,9+0,6 |

|

Проволочники |

- |

0,5+0,2 |

|

Многоножки |

0,9+0,3 |

0,6+0,4 |

|

Всего особей на гл . 0-30 |

27,4+3,9 |

11,2+2,2 |

В сообществе преобладали дождевые черви , на их долю приходилось 78,8 %. Среди личинок насекомых , занимавших в их группе 14,2 %, отсутствовали проволочники . Участие многоножек незначительно – 3,3 %. В группировке дождевых червей явно преобладали юнивеальные формы . Они занимали в сообществе 44,4 %. Обильно был представлен пашечный червь -40,3%. На долю большого красного выползка приходилось 18,5 %, малого же красного выползка – всего 0,9 %. По профилю почвы на 30- сантиметровой глубине люмбрициды , как и другие представители макрофауны , распределены более или менее равномерно , хотя проявляется тенденция к уменьшению их обилия на второй и третьей учетных глубинах . Вместе с тем в размещении отдельных видов имеются существенные различия . Так , в верхнем 10 сантиметровом горизонте сосредоточена основная масса ювенильных люмбицид (66,7%), особей большого красного выползка (60 %) и личинок безпозвоночных (56,4%). Иначе размещается по профилю почвы пашечный червь – с увеличением глубины доля его участия в сообществе возрастает . В первом учетном слое встречено всего 2,3 % особей этого вида , во втором – уже 35,7%, а в третьем – 62,1%.

На пастбище по сравнению с многолетними травами общая численность макрофауны была в 2,4 раза меньше и составила 11,2+/- 2,2 экз/на пробу. Степень достоверности различий между этими вариантами по Стьюденту оказалась высокой - 0,9997. При этом численность всех группировок животных и видов люмбрицид также была ниже. Вместе с тем среди личинок беспозвоночных встречались проволочники. В комплексе беспозвоночных, как и в первом варианте исследования, преобладали дождевые черви. На их долю приходилось 82,1 %. В группировке люмбрицид явно преобладали ювенильные (молодые) формы. Они занимали в сообществе 44,6 %. Обильно также был представлен пашенный червь -31,5 %. На долю большого красного выползка приходилось 16,3 %, малого же красного выползка – 6,5 %. По профилю почвы культурного пастбища представители макрофауны распределены неравномерно. Наиболее заселен верхний десятисантиметровый горизонт. В нем обитает около 42,4 % крупных почвенных беспозвоночных, в том числе и 51,5 % люмбрицид. В среднем слое их обилие соответственно составляло 27,8 % первых и 28,2 % вторых, а в нижнем – 18,9 % первых и 20,3 % вторых. В группировке малощетинковых червей в верхнем слое преобладали лишь молодые черви (58,5%). Обилие большинства других видов уменьшалось с глубиной или, как у пашенного червя, незначительно колебалось по глубине – около 1 экз/на пробу. В нижнем горизонте полностью отсутствовали многоножки.

Среди мелких почвенных членистоногих , обитающих в порах почвы , на опытных участках зарегистрировано 14 видов коллембол , 23 вида клещей , принадлежащих к разным систематическим группам ( орибатиды -7 видов ; гамазовые клещи – 10; тарсонемоидные – 1; астигматические – 2; тромбидиформные -3 вида ).

Общая численность мелких почвенных членистоногих на участке с многолетними травами составляля 49866 зкз / кв . метр в группировке преобладали клещи , на их долю приходилось около 80%, причем подавляющее их большинство относилось к орибатидам , средняя плотность населения которых составляла 39970 экз / кв . метр (82%). Доля гамазовых , тарсонемоидных , асигматических и тромбидиформных клещей колеблется от 1,7 до 15,6%. Средняя численность орибатид – около 40 тыс . экз / кв . метр . Средняя численность тромбидиформных клещей достигла 7588 экз / кв . метр . Плотность населения коллембол низкая – около 700 экз / кв . метр .

Население крупных почвенных безпозвоночных под многолетними травами и на пастбище представлено одними и те миже массовыми видами . Различия между этими вариантами исследования проявляются в численности группировок педобионтов и отдельных видов люмбрицид , а также в распределении их по учетным глубинам . Общая численность макрофауны на пастбище в 2,4 разв ниже , чем под многолетними травами . В распределении большинства беспозвоночных по глубине проявляется тенденция к уменьшению их обилия в каждом из нижележащих горизонтов . Лишь доля участия пашенного червя в сообществе с глубиной возрастает .

Выпас наиболее сильно воздействует на верхний слой почвы . В связи с этим , в варианте с пастбищем по сравнению с многолетними травами отмечено сокращение общего обилия видов , снижение плотности населения мелких почвенных членистоногих , существенные перестройки происходят в структуре доминирования микроартропод .

Взаимодействие почв, растений и почвенных животных с тяжелыми металлами зависит в значительной степени от заряда, молекулярной массы и констант устойчивости их комплексных соединений. При этом образование таких комплексов происходит как при стекании тяжелых металлов вместе с осадками по стволам и кроне деревьям и по травянистым растениям, так и при взаимодействии их с опадом растений. Состав этих соединений зависит от растительного покрова. Попадая в верхний горизонт почвы, тяжелые металлы образуют новые комплексы с водорастворимыми органическими лигандами, заряжено как положительно, так и отрицательно. Очевидно, что влияние на почвенные процессы и биоту несвязанных в комплексы ионов тяжелых металлов, положительно и отрицательно заряженных комплексных соединений будет различно. Это определяет и разные критические уровни концентрации тяжелых металлов для конкретных почвенных условий.

На основании проведенных нами исследований на территории Орловской области , ( конкретно в п . Лаврово ), установлено содержание тяжелых металлов в почве и растениях , описано видовое разнообразие и повреждаемость растений на клеточном и организменном уровнях , определены чувствительные и относительно устойчивые к загрязнению виды ( табл . 4).

Таблица 4 - Содержание тяжелых металлов в растениях , мг / кг сухого вещества

|

№ пункта |

s H |

>8 S У ^ к 6 |

о 5 6 |

Г tt H |

6x8 |

>8 У CQ О о |

|

|

ч X |

Zn |

50,0 |

54,2 |

34,9 |

13,8 |

64,6 |

43,9 |

|

Cu |

30,0 |

17,5 |

34,7 |

23,7 |

15,7 |

11,4 |

|

|

Pb |

5,0 |

4,8 |

1,3 |

1,8 |

1,3 |

1,9 |

|

|

Ni |

3,0 |

3,7 |

4,8 |

2,4 |

4,1 |

2,7 |

|

|

s ю 6 cj |

Zn |

50,0 |

15,5 |

12,0 |

24,7 |

27,5 |

5,0 |

|

Cu |

30,0 |

10,9 |

18,8 |

12,7 |

20,0 |

5,0 |

|

|

Pb |

5,0 |

2,0 |

1,34 |

3,0 |

3,0 |

3,5 |

|

|

Ni |

3,0 |

1,1 |

1,15 |

2,0 |

1,1 |

1,9 |

Содержание тяжелых металлов в растениях приведено в табл . 3. Наиболее многочисленными являются представители семейств : злаковых , бобовых , крестоцветных , розоцветных , губоцветных , норичниковых видов .

Флора территории , прилегающей к складу минеральных удобрений , характеризуется бедностью семейства бобовых , доминируют злаки . В растительных сообществах у видов установлено ускорение и замедление фенофаз .

Флора пастбища характеризуется скудной растительностью . Из - за переуплотнения почвы в некоторых местах растительность полностью отсутствует .

Заключение

Таким образом , основным фактором деградации серых лесных почв пашни и пастбища являются воздействие средств химизации и нерегулируемое пастбищное содержание крупного рогатого скота .