Экологическая зависимость распространения онкологических заболеваний в Приморском крае

Автор: Веремчук Л.В., Кику П.Ф., Жерновой М.В., Юдин С.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (49), 2012 года.

Бесплатный доступ

На основе методологии системного анализа проведена оценка распространения онкологической патологии при мультифакторном воздействии окружающей среды. Описана формула определения индекса интегрального воздействия внешней среды. Установлено, что среда обитания в крае является нагрузочной для организма человека. Использование информационно-энтропийного анализа позволило выделить системные модули среды обитания, оказывающие наибольшее влияние на уровень распространения онко- патологии в Приморском крае. Наиболее зависимыми от качества внешней среды оказались онкологические заболевания легких, желудка, кишечника и кожи, причем каждое из них имело разную степень экологической зависимости от факторов окружающей среды.

Экология, онкологические заболевания, системный анализ, распространение

Короткий адрес: https://sciup.org/14056180

IDR: 14056180 | УДК: 574:616-006

Текст научной статьи Экологическая зависимость распространения онкологических заболеваний в Приморском крае

Влияние хозяйственной деятельности человека на природу имеет отрицательные последствия и приводит к необратимым процессам, угрожающим стабильности биосферы и жизненной среде человека. По данным Международного агентства по изучению рака, возникновение 85 % опухолей человека связано с особенностями образа жизни и воздействием канцерогенных факторов окружающей среды [12–16]. Данную закономерность подтверждает изучение неравномерности распространения онкологических заболеваний в различных регионах России [1, 7, 10]. Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в последние годы связывают с неблагоприятными демографическими процессами, экологическим состоянием окружающей среды, социально-экономическими проблемами [10]. Зло- качественные новообразования относят к индикаторным показателям здоровья с высокой степенью зависимости от качества среды обитания, поэтому рост онкологической заболеваемости часто рассматривают как гигиеническую характеристику экологического неблагополучия территории [2, 11].

В Приморском крае – отдаленном регионе России, с характерными природно-климатическими особенностями и специфичными экологическими, социальными проблемами за последние 15–20 лет сложилась неблагоприятная обстановка по распространению онкологических заболеваний. За период с 1990 по 2009 г. интенсивный коэффициент онкологической заболеваемости обеих полов возрос с 220,0 случаев на 100 тыс. населения до 305,5 случая, при этом темп прироста показателя за этот период составил 38,9 %. Рост уровня онкологической заболеваемости отмечается в городах и районах края с некоторым преимуществом заболеваемости городского населения. Изучение качества среды обитания человека в Приморском крае определило степень неблагоприятности условий внешней среды, вызывающих повышенный риск развития злокачественных новообразований [2].

Цель исследования – определение экологической зависимости и установление приоритетов внешнего воздействия в распространении онкологической заболеваемости в Приморском крае.

Материал и методы

Дизайн исследования включал системный, экологический и эпидемиологический подходы, реализованные в оценке санитарно-гигиенической и эпидемиологической обстановки 31 административного района Приморского края за период 1990–2009 гг. Изучение распространения уровня онкологической заболеваемости проводилось в соответствии с методическими рекомендациями Госкомсанэпиднадзора РФ «Унифицированные методы сбора данных, анализа и оценки заболеваемости населения с учетом комплексного действия факторов окружающей среды» [5, 9]. В работе использовались материалы «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке в Приморском крае» (1990–2009 гг.). Онкологическая патология населения оценивалась по официальной статистической отчетности Ф7, Ф35 за период 1990–2009 гг. по различным нозологическим формам. В разработку вошли показатели общей заболеваемости, первичной заболеваемости, болезненности и смертности. Экологический подход включал параллельное изучение качества внешней среды, показатели которой были разделены на системы факторов: природно-климатическая (12 параметров), санитарно-гигиеническая (11 параметров), социальная (10 параметров). Исходя из мультифакторности воздействия на человека разных по силе, интенсивности и направленности влияния факторов окружающей среды, главной задачей явился поиск интегральных характеристик, отражающих взаимоотношения в системе «человек – среда».

В большинстве оценочных медико-экологических исследований используются, как правило, абсолютные величины факторов среды, тогда как дифференциальные характеристики (градиент условий) исследуются недостаточно. Между тем процесс адаптации человека к факторам среды зависит не столько от реальных внешних факторов воздействия, сколько от контраста между данными условиями и условиями нормального физиологического состояния человека, соответствующего медико-биологическим нормам. Воздействие факторов окружающей среды на организм человека тем значительнее, чем больше эти показатели отличаются друг от друга. Градиентный подход к оценке совокупного воздействия факторов внешней среды на человека [4, 6] позволяет рассчитать интегральный показатель «отклика организма» на нагрузки внешней среды. Используя системный подход Е.А. Кушнаренко [3], в котором за систему взят человек со сложившимся физиологическим стереотипом и потребностями в качественной среде, были проведены расчеты «отклика организма» на воздействие множества факторов внешней среды (показатель ИИВ).

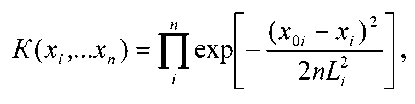

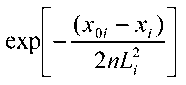

В результате факторы внешней среды, влияющие на состояние системы, характеризовались набором параметров х1, х2,... хn, считающихся независимыми переменными. Тогда состояние системы будет характеризоваться функцией К (х1,.....хn ), отражающей напряженность воздействия среды на человека (или население), и, соответственно, создаст характерные условия среды обитания. В наборе параметров х1,..., хn выделяются значения х01,. х02,...х0n, при которых нагрузки на человека будут минимальными. В результате функция К(х1... хn) в окрестности точки 0 будет иметь экстремум,,...а, совокупность функции К (х1,..хn) отразит пропорциональность отклонения отдельно взятого параметра от значения х01. Решением дифференциальных уравнений стандартными приемами явилось уравнение расчета интегрального показателя:

где

– экспоненциальный множитель, указывающий на состояние функции К(x1, x2 , xn) при изменении параметра xi относительно x0i ; Li – масштабный множитель, имеющий размерность [x0i].

Таким образом, произведение экспоненциальных множителей отразило функцию К(x1, x2 , xn), на- званную нами интегральным индексом воздействия «ИИВ», который при низких показателях соответствовал сильным средовым нагрузкам и наоборот.

Определение экологической зависимости распространения онкологической заболеваемости проводилось с позиции формирования случайности процессов, происходящих в сложнейших взаимоотношениях человека и среды его обитания. В качестве математического метода использовался информационно-энтропийный анализ, который выявил долю вероятности появления того или иного события (в нашем случае экологической зависимости) [8]. Из свойств энтропии известно, что она является мерой неопределенности, неупорядоченности ситуации или состояния. Поэтому чем энтропия выше, тем больше неопределенность и неупорядоченность, будь то система организма человека или система окружающей среды. Так как при сравнении систем часто оперируют неравным числом компонентов, нами использовались информационные характеристики, сжимающие информацию (относительная энтропия h или коэффициент избыточности R%). В данной работе применялся коэффициент избыточности R%, являющийся наиболее удобной для анализа величиной [8]. Для оценки взаимоотношений человека и среды использовались понятия условной и безусловной энтропии. Условная энтропия H(y/x ) характеризовала зависимость заболеваемости (y) от группы факторов окружающей среды (x), а безусловная – неопределенность в системе результирующего показателя заболеваемости H(y ) . В том случае, когда рассчитывалась безусловная энтропия в вариационном ряду онкологической заболеваемости, условная энтропия как бы уточняла эту неопределенность. Было замечено, что величина безусловной энтропии в проводимых исследованиях всегда выше условной . Поэтому, суммируя обе энтропии (условную, безусловную), мы получали общую область информации о целостном процессе:

I(y) = H(y)-H(y/x), (2)

где I(y) – количество информации, обусловленное воздействием внешних факторов; H(y ) – «безусловная» энтропия; H(y/x ) – «условная» энтропия.

В зависимости от показателя неучтенных факторов можно судить о величине фактической экологической зависимости. Для наглядности степень влияния факторов риска или факторных систем оценивалась по сотношению влияния отдельных факторных модулей к воздействию всей системы, поэтому вместо H (энтропии) использовался показатель избыточности информации (R%), переведенный в процент от числа.

Результаты и обсуждение

Расчет интегрального индекса воздействия ИИВ (формула 1) в Приморском крае по 31 населенному объекту и четырем факторным системам (природно-климатическому, социальному, санитарно-гигиеническому и общему) позволил определить степень напряжения организма человека в ответ на воздействие внешней среды и выявить приоритеты воздействия, формирующего особенности качественного состояния среды обитания (табл. 1). Анализ индекса ИИВ показал достаточно низкие его величины (от 0,05 до 0,381), при оптимальных 0,5–0,6 [4], что говорит о высоких средовых нагрузках на человека в крае. Особенно неблагоприятная обстановка в Приморском крае складывается по природно-климатической и санитарно-гигиенической системе факторов (большее количество населенных пунктов с низкими показателями ИИВ). Это связано с негативным действием на человека муссонного климата, расчлененного рельефа, нарушенности лесов, техногенного загрязнения внешней среды, проблемами хозяйственно-питьевого водоснабжения и т.д.

Характеристика внешней среды по совокупности воздействия на человека (общие показатели нагрузок) имела средние показатели ИИВ в диапазоне 0,134–0,381 (табл. 1). В результате общие нагрузки на человека были ранжированы на 5 зон экологической ситуации (критическая, напряженная, относительно удовлетворительная, удовлетворительная, относительно благоприятная). В крае неблагоприятная среда обитания («критическая» и «напряженная») складывается в городах и районах горно-добывающей промышленности (г.г. Партизанск, Дальнегорск и др.) и районах с интенсивно загруженной транспортной сетью (г.г. Уссурийск, Октябрьский, Спасский район и др.). Промышленные города Приморья, неблагополучные по техногенному загрязнению в прошлом, в настоящее время, в связи с экономическим и политическим кризисом 90-х годов, в экологическом аспекте стали более благоприятными (г.г. Артем, Арсеньев, Большой Камень и др.) и неблагоприятными – в социальном.

Показатели качественного состояния среды обитания Приморского края установили высокие неблагоприятные внешние нагрузки на человека, создающие патогенетические условия распространения различных экологозависимых заболеваний, включая онкологические. Поэтому одной из задач явилось выявление экологической зависимости распространения онкологической заболеваемости в Приморском крае. Были проведены исследования по влиянию внешней среды на различные нозологические формы (локализации) онкопатологии, подлежащие учету. Критерием отбора локализаций послужил коэффициент корреляции показателей загрязнения окружающей среды и уровня распространения онкопатологии. Нозологические формы, применительно к которым коэффициент

Таблица 1

Состояние среды обитания в административных районах Приморского края (1990–2009 гг.)

|

Населенные пункты |

Нагрузки среды на человека по интегральному индексу воздействия (ИИВ) |

||||

|

Зоны экологической ситуации |

Общие |

Природноклиматические |

Социальные |

Санитарногигиенические |

|

|

г.Арсеньев |

4 |

0,183 |

0,288 |

0,19 |

0,281 |

|

г.Артем |

4 |

0,181 |

0,289 |

0,183 |

0,17 |

|

г.Владивосток |

3 |

0,161 |

0,286 |

0,321 |

0,105 |

|

г.Дальнереченск |

4 |

0,219 |

0,31 |

0,122 |

0,269 |

|

г.Лесозаводск |

4 |

0,219 |

0,31 |

0,122 |

0,269 |

|

г.Находка |

4 |

0,185 |

0,353 |

0,25 |

0,091 |

|

г.Спасск-Дальний |

2 |

0,140 |

0,191 |

0,22 |

0,045 |

|

г.Партизанск |

1 |

0,134 |

0,091 |

0,203 |

0,048 |

|

г.Уссурийск |

2 |

0,149 |

0,274 |

0,283 |

0,079 |

|

г.Дальнегорск |

1 |

0,138 |

0,199 |

0,113 |

0,085 |

|

г.Большой Камень |

4 |

0,205 |

0,283 |

0,183 |

0,19 |

|

Анучинский р-н |

4 |

0,259 |

0,308 |

0,22 |

0,281 |

|

Ковалеровский р-н |

3 |

0,166 |

0,298 |

0,15 |

0,196 |

|

Кировский р-н |

3 |

0,179 |

0,228 |

0,242 |

0,26 |

|

Красноармейский р-н |

4 |

0,238 |

0,301 |

0,158 |

0,229 |

|

Лазовский р-н |

5 |

0,381 |

0,369 |

0, 208 |

0,318 |

|

Михайловский р-н |

4 |

0,184 |

0,351 |

0,353 |

0,105 |

|

Надеждинский р-н |

3 |

0,162 |

0,217 |

0,169 |

0,269 |

|

Октябрьский р-н |

2 |

0,141 |

0,274 |

0,283 |

0,079 |

|

Ольгинский р-н |

3 |

0,172 |

0,199 |

0,241 |

0,285 |

|

Пограничный р-н |

4 |

0,193 |

0,198 |

0,23 |

0,268 |

|

Партизанский р-н |

1 |

0,136 |

0,201 |

0,103 |

0,048 |

|

Пожарский р-н |

5 |

0,375 |

0,192 |

0,215 |

0,275 |

|

Спасский р-н |

2 |

0,145 |

0,200 |

0,109 |

0,098 |

|

Тернейский р-н |

4 |

0,253 |

0,359 |

0,157 |

0,283 |

|

Ханкайский р-н |

3 |

0,164 |

0,254 |

0,169 |

0,086 |

|

Хасанский р-н |

5 |

0,341 |

0,309 |

0,199 |

0,213 |

|

Хорольский р-н |

2 |

0,151 |

0,302 |

0,13 |

0,08 |

|

Черниговский р-н |

3 |

0,175 |

0,299 |

0,115 |

0,23 |

|

Чугуевский р-н |

3 |

0,172 |

0,262 |

0,132 |

0,241 |

|

Яковлевский р-н |

4 |

0,189 |

0,362 |

0,192 |

0,241 |

Примечание. Зоны экологической ситуации: 1 – критическая, 2 – напряженная, 3 – относительно удовлетворительная, 4 –удовлетворительная, 5 – относительно благоприятная; чем ниже показатель ИИВ, тем среда обитания менее благоприятная.

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2012. №1 (49)

Для количественного определения уровня экологической зависимости использовался информационно-энтропийный анализ, позволивший рассчитать по формуле 2 интегральный показатель экологической зависимости I(y) . Данный анализ определил также и приоритеты факторного воздействия в зависимости от качества среды обитания по зонам экологической ситуации. Так как показатели заболеваемости и смертности имели наиболее сильные связи с качеством внешней среды (r>0,7 при р<0,05), в анализ были включены именно эти категории медицинской отчетности. Для наглядности показатели среды были дифференцированы на крупные факторные системы: социальная, природно-климатическая, санитарногигиеническая (табл. 2).

Исходя из того, что показатели общей онкологической заболеваемости включали все нозологические формы, вошедшие в официальную медицинскую статистику края, было сделано предположение, что экозависимость по общим показателям отразит тенденцию развития патологического процесса в целом. Анализ расчетов выявил, что высокие показатели зависимости с

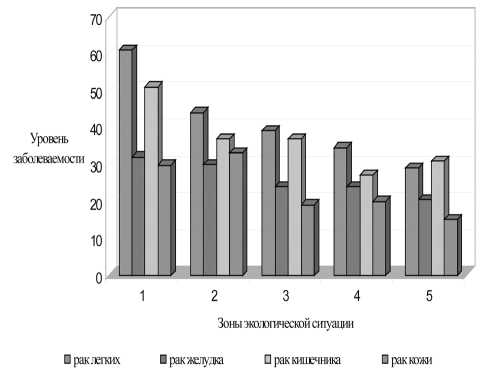

Рис. 1. Распространение основных нозологических форм онкологической заболеваемости населения Приморского края в зависимости от экологической ситуации (на 100 000 населения). Примечание. По оси ординат – уровень заболеваемости; по оси абсцисс зоны экологической ситуации: 1 – критическая;

2 – напряженная; 3 – относительно удовлетворительная;

4 – удовлетворительная; 5 – относительно благоприятная заболеваемостью и смертностью имеет санитарногигиеническое состояние среды обитания в «критических» и «напряженных» зонах экологической ситуации (52,8 % и 55,3%) с наиболее развитым экономическим потенциалом региона. В условиях удовлетворительной экологической ситуации повысилась роль неблагоприятного влияния социальных и природно-климатических факторов. В результате можно предположить, что слабое экономическое развитие районов края обостряют социальные проблемы населения, и, наоборот, население промышленно развитых городов и районов имеет повышенный риск распространения онкопатологии от санитарно-гигиенических факторов (табл. 2).

Распространенность опухолей толстой кишки также слабо зависит от зон экологической ситуации. Особенно это характерно для заболеваемости, показатель зависимости которой в «критической» зоне на 1,5 % отличается от благополучных районов (табл. 2). Только смертность имеет значительные диапазоны разброса показателей связи (в зонах с «критической» и «напряженной» ситуацией они колеблются от 24 до 46,6 %, в благоприятных районах – от 25,4 до 44,9 %).

Наиболее четкую экологическую зависимость в крае имеет онкопатология легких. Заболеваемость определяется природно-климатическими и санитарно-гигиеническими условиями в «критической» и «напряженной» зонах со значительным превышением смертности (табл. 2). В благоприятных условиях среды обитания на первое место выступают социальные проблемы, формирующие высокие показатели экологической зависимости данной заболеваемости.

Распространение опухолей кожи в крае экологически зависимо, особенно по санитарногигиеническим показателям (в «критической» зоне показатель связи с заболеваемостью выше благоприятных зон почти на 10 %). Природноклиматические условия сильнее влияют на показатели заболеваемости в «относительно чистых» районах, что во многом объясняется повышенным уровнем солнечной радиации малозаселенных горных районов края. Социальная среда, анало-

Таблица 2

Уровень экологической зависимости распространения различных нозологических форм онкологической патологии от факторных систем ( I(y) %)

гично предыдущим патологиям, имеет негативное воздействие на распространение онкопатологии кожи в сельской местности. Поэтому можно предположить, что онкологические заболевания кожи в крае определяются неблагоприятными природноклиматическими условиями, усугубляющимися техногенным прессом в городах и неблагоприятными социальными проблемами в районах края (табл. 2).