Экологические аспекты современной методики промысла краба

Автор: Нездолий В.К.

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Проведена экологическая оценка современной пассивной методики промышленного лова дальневосточных крабов. Указывается, что использование данной методики лова может в ближайшие годы подорвать сырьевые ресурсы крабов Дальнего Востока. Предлагается организация научных исследований в регионе с использованием для этих целей возможностей крабодобывающей промышленности.

Короткий адрес: https://sciup.org/146116069

IDR: 146116069 | УДК: 595.384.2:

Текст научной статьи Экологические аспекты современной методики промысла краба

Тверской государственный университет

Проведена экологическая оценка современной пассивной методики промышленного лова дальневосточных крабов. Указывается, что использование данной методики лова может в ближайшие годы подорвать сырьевые ресурсы крабов Дальнего Востока. Предлагается организация научных исследований в регионе с использованием для этих целей возможностей крабодобывающей промышленности.

В экономической зоне России обитает 39 видов крабов и крабоидов. Из 12 промысловых видов добывают лишь 8 – камчатский, синий, колючий, равношипый кра-боиды, четырехугольный волосатый краб и три вида стригунов [1, 2, 5, 6, 10 и др.]. Современная технология крабового промысла базируется преимущественно на пассивных методах лова, с использованием различных ловушек. Считается, что такой способ экологически безопасный, так как не разрушает, подобно тралам, донные гидробиоценозы и минимизирует травматизм объекта лова. Целью настоящей работы было проведение предварительной экологической оценки современной методики лова дальневосточных крабов. В основные задачи исследований входило выяснение видового состава уловов, частоты встречаемости краба по ловушкам и уровня травматизма особей.

Методика . Сбор материала проводился с судов типа РС -300 в разных точках шельфа у острова Сахалин на промысле стригуна – Chionoecetes opilio (юго-восточный р-он) и камчатского краба – Paralithodes camtschatica (Татарский пролив) в период с 30 сентября по 18 декабря 1995.

В настоящее время промысел дальневосточных крабов чрезвычайно квотирован и осуществляется только пассивной системой орудий лова с использованием ловушек, главным образом, японского типа. Эта система представляет собой фал ("хребтина") длиной около 2 км, на котором с помощью поводцов (5 м) крепятся ловушки на расстоянии друг от друга около 20 м. В качестве приманки внутрь ловушки помещается (на крючьях – для стригуна; в пластиковых, с перфорацией стенок, контейнерах или делевых мешочках – для камчатского краба) приманка – по две тушки свежеразморо-женного минтая. Далее, с помощью якорей и груза, эта связка ("порядок") из 60 –120 ловушек растягивается по дну и экспонируется ("время застоя"), в зависимости от плотности краба и погодных условий, от несколько часов до нескольких суток. С помощью эхолота и системы спутникового слежения "GPS" регистрируются координаты нахождения каждого порядка.

Конструктивно японская крабовая ловушка представляет собой усеченный конус из металлического прута с длиной стороны 700 мм, покрытого пластиковой пленкой и обтянутого делью ячеей 40 – 90 мм. Нижнее основание с обвязкой для раскрытия ловушки (расшкворивания) имеет диаметр около 1200 мм, а верхнее входное – 600 мм. Вход оборудован пластиковым усеченным конусом – (тазом), с длиной стороны 260 мм и диаметром оснований: верхнего – 600 мм, нижнего – 400 мм.

В нашей работе лов стригуна велся 6 порядками на глубинах 210 – 290 м со временем застоя от 1 до 7 суток; камчатского краба – 5 порядками на глубинах 155 - 256 м со временем застоя от 2,5 до 13,5 суток. Время подъема ловушек одного порядка колебалось, в зависимости от величины улова и скорости сортировки, от 15 до 50 мин. Разборка улова велась на сортировочном столе 3 – 5 рыбаками. В число промысловых отбирались исключительно самцы определенного размера (стригун с шириной карапакса 100 мм и более; камчатский краб – 170 мм и более), зрелости и с минимум травм. На приемных пунктах Японии (куда в большинстве своем, к сожалению, он и направляется российскими краболовами) цена разного сорта, например стригуна, варьирует от 3 до 10 американских долларов/кг. Время пребывания на сортировочном столе некондиционного краба и самок варьировало от нескольких секунд до трех минут. В последующем, отбракованные особи выпускались в море через гидравлический жёлоб или сбрасывались в воду прямо со стола.

Исследование биологического разнообразия уловов, а также оценка некоторых особенностей распределения краба проводилось отдельно по порядкам - визуально регистрировался весь состав гидробионтов в каждой ловушке по числу особей, их видовой и половой принадлежности. Изучение размерного состава краба (по ширине карапакса), стадий зрелости икры и межлиночных стадий [2, 4, 8 и др.], а также характера травм и следов регенерации осуществлялось обычно из случайных выборок средних (стригун) или последних (камчатский краб) 2 – 3 ловушек каждого порядка. Характер травмирования краба оценивался визуально по ряду внешних признаков – обрыв конечностей, пробои карапакса, наличие прихватов, ран. Для оценки возможности проведения в условиях промыслового судна, массового мечения краба было проведено пробное маркирование 70 особей стригуна второй – третьей межлиночной стадии. Для этого использовалась гидрофобная краска, наносимая с распылителя на дорсальную часть тела.

Регистрация данных по всем исследуемым параметрам велась с помощью диктофонной записи. По окончанию экспедиции, материалы переносились с магнитопленки в компьютерную базу данных для дальнейшей их статистической и графической обработки. Всего за период работ был проведен 91 "лов-порядок". В данной работе приводятся материалы лишь по 25 тыс. экз. двух видов краба.

Результаты исследования и их обсуждение . За весь период наблюдений видовой состав уловов на каждой из двух промысловых точек был узко видоспецифичным и устойчивым во времени. На юго-востоке в уловах преобладал (85% и более численности особей в ловушке) краб стригун, а в Татарском проливе – камчатский краб. Доля промыслового краба по порядкам лова варьировала в весьма широких пределах – от 4,4 до 62,7%.

В качестве прилова в каждой ловушке обычно встречалось 2 – 5 видов гидробионтов. Как правило, кроме массового промыслового вида краба встречались единично звезды, десятки особей трубача и единично рыба – липарис. Как пример, это соотношение интегрально по порядкам лова показано в таблице. В целом, в уловах крабовых ловушек отмечались представители ракообразных – краб стригун обыкновенный и японский, равношипый, синий, отшельник и мелкий паук из рода Hyas; креветки; бокоплавы; рыб – липарис, треска, морской налим, окунь, керчаки, камбалы, скаты; моллюсков – брюхоногие - трубач, нептуния, волютопсис; головоногие – осьминог, кальмары; иглокожих – звезды – десятилучевая, пятилучевая; голотурии; офиуры; лилии и ежи. Обращает на себя внимание прямая корреляция встречаемости краба и липариса. В желудках липариса отмечалось много мелкого 2 –3 см длиной, бокоплава. Можно предположить, что липарис привлекается в крабовую ловушку из-за большого числа там бокоплава, поедающего минтая - приманку краба.

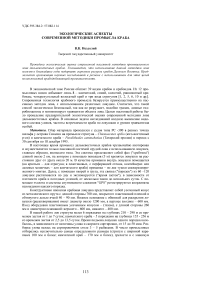

Частота встречаемости краба варьировала по ловушкам, порядкам, изменялась по датам лова и была разной у самцов и самок (таблица, рис. 1). В отдельных ловушках, и особенно с мелкой 35 – 40 мм ячеей, численность краба достигала 1 тыс. экз. – в основном это были самки. Соотношение самцов к самкам по порядкам сильно колебалось и составляло в одном случае 350:1, в другом 1:15, в третьем 1:2. Обычно там, где встречаются самки, самцов и особенно промысловых размеров, встречалось мало, что подтверждает известные данные [3; 5; 7 и др.] об однополом скосячивании краба.

Наблюдаемый синусоидальный ход изменения плотности краба по длине порядка (рис. 1) косвенно указывает на определенную его агрегированность. Неустойчивость во времени плотности краба по местам наблюдений, очевидно, является следствием постоянных его перемещений. Эти подвижки, возможно, направлены на поиск корма (кормовые миграции)или на поиск комфортных условий обитания по абиотическим (температуре, течениям, солености воды, кислороду) и биотическим (хищники) факторам среды.

Обследование уловов по выявлению характера и частоты встречаемости травм у краба велось из случайных выборок 15 промысловых порядков, как при добыче стригуна (1063 экз.), так и камчатского (401 экз.). Изучаемые особи находились преимущественно (более 84,1%) на 2 – 3 межлиночных стадиях. У стригуна средняя ширина карапакса составляла для самцов – 102, самок – 72,2 мм, а для камчатского – соответственно 202,5 и 161,1 мм.

В результате визуального осмотра покровов краба было зарегистрировано множество разнообразных травм, а также мазутных пятен (3,5% особей от числа травмированных). Последующий анализ основных признаков повреждений позволил объединить их в два типа травм – механические и барические. К первым относятся прихваты (“синяки”); обломы конечностей; пробои, надломы карапакса, рострума, антенн; ко вторым - пена у рта и в жаберной полости; пузырьки газа в полостной жидкости конечностей. Общеизвестно, что механические повреждения возникают у краба в нативных условиях в связи с брачным и территориальным поведением, и особенно у самцов.

Таблица

Биологическое разнообразие уловов крабовых ловушек (юго-восточный шельф Сахалина, изобата 260 – 270м, экз.\ловушка)

|

Дата лова |

Время застоя, час |

Крабы |

Рыбы |

Моллюски |

Иглокожие |

|||

|

Стригун |

Прочие |

|||||||

|

Самцы пром. |

Самцы н\пром |

Самки |

||||||

|

3/ Х -95 |

46,3 |

4,4 |

2,6 |

0,02 |

0 |

0,6 |

0,1 |

0,3 |

|

5/ XI -95 |

101.0 |

6 |

22,5 |

86,7 |

0 |

0,2 |

1 |

0,2 |

|

6/ XI -95 |

20,4 |

4,9 |

16 |

89,3 |

0,01 |

0,4 |

0,2 |

0,05 |

|

22/XI -95 |

70,5 |

6,2 |

23,5 |

70,6 |

0,01 |

0,3 |

1,4 |

0,2 |

У самок такие повреждения могут быть обусловлены, видимо, оборонительным поведением при защите от нападения хищников - осьминоги, рыбы, крупные крабы, или при брачных взаимоотношениях с самцами своего вида. Барические повреждения отмечались практически у всех особей. Отмечаемые признаки этого травмирования возникают у крабов вероятно вследствие декомпрессии, возникающей при достаточно быстром (20 – 30 атм./15 – 50 мин) их подъеме со дна – 200 – 300 м (20 – 30 атм.). Пузырьки газа хорошо просматриваются внутри конечностей почти у всех особей при надавливании, и особенно у особей первых межлиночных стадий.

Как показали наши наблюдения, не малая часть отмечаемых у краба механических травм появляется в результате промысла – травмирование при подъеме на палубу, сортировке и возвращении в водоем. Более того, как показало наше пробное мечение, прямое травмирующее воздействие промысла краб может испытать неоднократно.

Этот чрезвычайно важный факт удалось установить, когда нашим судном было вторично поймано 2 экз. стригуна (коэффициент возврата 2,9%), помеченного трое суток ранее, в 1,5 милях от места их повторного вылова. Следовательно, при интенсивном лове и плотном расположении судов (что нами и наблюдалось) непромысловый краб (самки и нестандартные, травмированные самцы) могут подниматься на борт судна неоднократно, за счет чего значительно увеличивается вероятность и тяжесть их травмирования.

Визуальная оценка морфофизиологического состояния места излома конечностей (обрыва члеников) позволила нам их систематизировать в пять групп: 1 – свежий излом (белый, с выпадением мышечной ткани); 2 – застарелый излом (закрыт мягкой коричнево-черной пленкой); 3– старый излом (закрыт твердой хитинообразной пленкой черного цвета); 4 – культя (старый излом с прочной хитиновой оболочкой, оранжево-белого цвета); 5 – излом с маленькой регенерирующей конечностью в центре

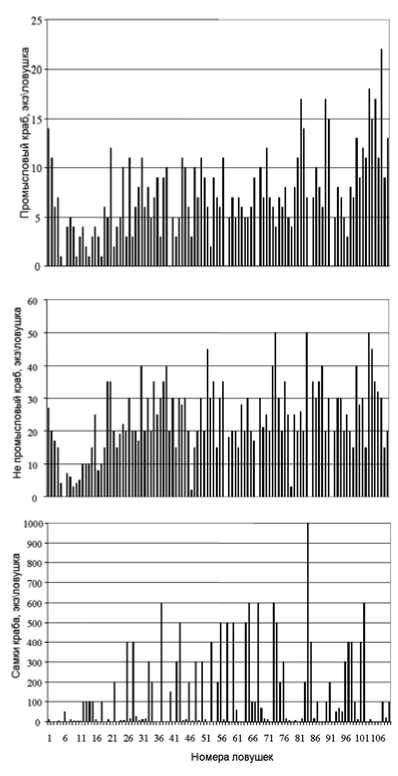

Статистический анализ показал, что общий уровень механического травмирования краба стригуна составлял 58,9%, а для камчатского, он был более чем в два разе ниже – 21,9%. Для первого характерным были обломы конечностей, для второго – прихваты и пробои разных частей тела (рис.2). При этом масштаб травмирования у обоих видов отличался по половому признаку. У стригуна среди самцов было травмированных – 63,2%, а среди самок – 52.1%; для камчатского краба – соответственно 20,6 и 26,7%.

Рис. 1. Частота встречаемости краба-стригуна по длине порядка (1 ноября 1995 г., изобата 240-260 м., 18282 экз.)

Детальный анализ характера травм конечностей у стригуна показал тенденцию асимметрии – у левых конечностей частота травмирования несколько выше, чем у правых. Кроме этого обнаруживается, что чаще всего у самцов и самок обламывается, как слева, так и справа, вторая – самая длинная конечность. В целом около половины из всех травмированных, отмечались с третьим и четвертым состоянием излома конечностей. Для камчатского краба отмечается не столь значительное число обрыва конечностей, как это наблюдалось у более нежного стригуна. Основная доля травм у камчатского краба связана с прихватами (самки) и надломами (самцы) разных частей тела. Число особей со следами регенерации конечностей, например, у стригуна составляло около 3%, из них 1,6% приходилось на самок и 4,2% – на самцов.

шпСамцы стригуна - 654 экз.

□Самки стригуна - 409 экз.

^ 60

Рис. 2. Частота встречаемости механических травм у стригуна и камчатского краба:

1 – свежий излом конечности, 2 – застарелый излом, 3 – старый излом, 4 – культя, 5 – регенерированная конечность; 6 – прихваты и пятна на корпусе; 7 – пробои и надломы карапакса

Анализ собранного материала показывает, что та часть акватории юговосточного шельфа Сахалина и Татарского пролива, где проводился наш промысел, являются зоной высокой концентрации соответственно краба-стригуна и камчатского краба, с минимумом (1,5 % и менее) прилова других гидробионтов, что надо признать как положительный момент организации промысла.

На первый взгляд может показаться, что современный промысел краба японскими ловушками – метод более щадящий, чем лов сетями или тралом. Однако наши наблюдения и приведенные выше материалы дают достаточно веские основания в этом усомниться. Интенсивное использование данного метода (потому что он экологически безвредный), его высокая селективность (большая выборка здоровых самцов) и, возможно, высокий уровень травматизма возвращаемых после сортировки особей и икры можгут существенно влиять на возрастную, половую структуру популяций краба и динамику ее численности. Анализ литературы не дает ответа на вопросы связанные с судьбой большей части (до 95,6%) улова ловушек – не промыслового краба (нестандартный самец и самки), который временно поднимается (и неоднократно) на борт судна и после сортировки выпускается вновь в море. При этом не ясно, какое воздействие на поднимающегося к поверхности и опускающегося к дну краба и его икру оказывают: 1 – большой и быстрый перепад гидростатического давления (до 30 атм. и более); 2 – перепад температур воды (10–20 град. С); 3 – смена солености, состава парциальных газов в воде и т.д.; 4 – течения, переносящие краба в иные условия, в том числе и в неблагоприятные зоны бентали (жидкие илы, отсутствие корма, хищники и т. п.). Далее, не ясна роль промысла как фактора, влияющего на распределение и миграции краба [9; 11]. Поэтому отсутствие ответов на поставленные вопросы позволяют заключить, что использование данной методики лова может в ближайшие годы мощно и надолго подорвать сырьевые ресурсы крабов Дальнего Востока.

Отдавая себе отчет в трудностях современной организации научных исследований в регионе, в том числе и по означенным выше вопросам, считаем правомерным (на компенсационной основе) и достаточно эффективным использование для этих целей возможностей крабодобывающей промышленности. Как показывает наша практика, в условиях промысла можно провести а) массовое мечение краба (физическое, химическое, термическое и т. п.), б) телеметрию (краб-резидент с радиопередатчиком), в) оценку уловистости ловушек при использовании разных приманок (биологических, химических, акустических и т. д.), г) искусственное погружение – подъем краба в спец. садках с видеокамерой. На борту промсудов или на берегу реально провести эксперименты с крабом и его икрой в барокамерах, аквариумах, гидродинамических лотках с целью моделирования влияния на них действия факторов, которые они испытывают при современной методике пассивного лова.

Tver State University

An ecological estimation of the present-day passive method of crabbing of far-eastern crabs is carried out. It is pointed that use of this method could undermine the resources of crabs of the Far East within the next few years. Organization of scientific research in this region based on the abilities of crabbing industry is proposed.