Экологические группы растений Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области

Автор: Кочеткова А.И., Бондарук Е.А.

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 5 (88), 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты по сравнению и сопоставлению флористических списков до и после зарегулирования Волги, которые позволили подтвердить, что особых изменений в растительном покрове Волго-Ахтубинской поймы не произошло и она пока ещё сохраняет свой экологических каркас.

Флора, волго-ахтубинская пойма, волгоградская область, экотипы, классификация в.г. папченкова

Короткий адрес: https://sciup.org/148327453

IDR: 148327453 | УДК: 58.032.3

Текст статьи Экологические группы растений Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области

Актуальность сохранения биоразнообразия ООПТ природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» (ВАП) связана с высокой степенью антропогенной преобразованностью ее территории и зависимостью от условий гидрологического режима Волжско-Камского каскада ГЭС.

Многие ученые, занимающиеся исследованием биоразнообразия ВАП, отмечают два ключевых этапа в формировании растительного покрова: до зарегулирования Волги и после постройки каскада водохранилищ, и в частности Волжской ГЭС.

Флора и фауна ВАП принадлежит к азональным ландшафтам, где важной составляющей является леса, заливные луга, водные биотопы и степные участки. Большой интерес представляет момент трансформации растительного покрова в современном периоде в сравнении с естественными ретроспективными условиями обводнения территории ВАП до зарегулирования Волги системой каскадов ГЭС. В своей работе мы сравнили флористические описания разных авторов, личные наблюдения с использованием классификации растений по экотипам В.Г. Папченкова [3]. Данная классификация позволяет провести сравнительный анализ растений, встречающихся на территории ВАП, относительно градиента влажности. Это позволит выявить закономерности в изменении условий произрастания растений, в частности, например, процесс остепнения территории ВАП.

В связи с вышесказанным, целью данной работы является оценка видового состава растительности до зарегулирования р. Волга с данными, полученными в ходе выездов гидролого-экологических мониторингов Волжского филиала Волгоградского государственного университета (ВФ ВолГУ) в период 2022–2023 гг. и литературного обзора ранее опубликованных материалов.

В ходе данной работы были применены следующие методы:

-

1. Полевые выезды. Они были организованы в рамках гидролого-экологических мониторингов водных объектов ВАП ВФ ВолГУ в период предполоводья (апрель–май) и послеполоводья (июнь) по Ленинской (нижней) и Среднеахтубинской (верхней) трансектам. Большой интерес представляет Ленинская трансекта, т. к. она является объединяющим маршрутом при проведении сравнительного анализа разных авторов.

-

2. Камеральная обработка:

-

2 .1 Определение растений.

-

2. 2 Распределение растений по экотипам с использованием классификации В.Г. Папченкова (2001) на 6 больших групп в зависимости от приспособленности к условиям обитания вблизи воды [3]:

I экотип. Гидрофиты, или настоящие водные растения;

-

II экотип. Гелофиты, или воздушно-водные растения – растения, которые частично погружены в воду, до 2 м глубиной;

-

III экотип. Гигрогелофиты – группа растений, произрастающая в зоне затопления, на влажных отмелях, в зонах заплесков водоёмов;

-

IV экотип. Гигрофиты – растения избыточно увлажнённых и сырых мест обитания;

-

V экотип. Гигромезофиты и мезофиты – растения влажных мест обитания;

-

3. Литературный обзор. Были составлены электронные флористические списки В.А. Сагалаева (2004) [4], И.А. Цаценкина (1952–1955) [6], К.А. Старичковой (2009) [5], А.Н. Бармина (2004, 2015) [1, 2] с распределением растений по экотипам.

VI экотип. Мезоксерофиты и ксерофиты – растения сухих мест обитания, которые могут переносить продолжительный период засухи и воздействие высоких температур.

По итогам полевых выездов гидролого-экологического мониторинга ВФ ВолГУ за период с мая 2022 г. по июнь 2023 г. по маршруту Ленинской трансекты было описано 127 видов растений. В свою очередь на аналогичном маршруте И.А. Цаценкин в период до зарегулирования Волги описал 193 вида, среди которых 191 вид растений и 2 вида лишайника [6]. В.А. Сагалаевым на территории всей Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области было описано 762 вида растений [4].

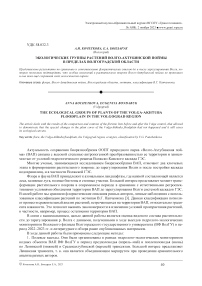

В ходе проделанной работы по сравнительному анализу списка видового состава флоры И.А. Ца-ценкина (1952–1955) и полученного в ходе выездов (2022–2023) мы получили следующую ситуацию, представленную на рис. 1.

Рис. 1. Результат распределения растений по экотипам Ленинской трансекты

Волго-Ахтубинской поймы за современный период (авторские описания) и ретроспективный (Цаценкин, 1962) [6]

Исходя из проведенного анализа, доминирующим экотипом по количеству растений была и остаётся группа мезофитных видов, т. е. растений влажных мест обитания. На втором идёт группа ксерофитных растений (растения сухих мест обитания) и на третьем месте группа гигрогелофитных растений – тех, что произрастают в зоне затопления, на влажных отмелях, в зонах заплесков водоёмов.

Также, исходя из рис. 2, можно сделать предположение, что происходит обеднение флоры каждого экотипа за исключением 1 и 2 экотипов.

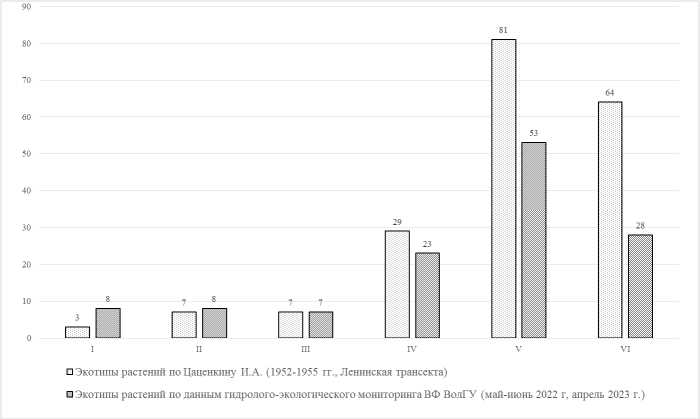

Нами была проведена работа по сопоставлению флористических списков по классификации, которую использовал И.А. Цаценкин [6]: древесные породы, злаки, бобовые, осоковые и разнотравье. Такой нестандартный подход в выделении групп растений связан с их возможным использованием в хозяйственной деятельности человека: сенокошении, организации пастбищ и т. п. Результат отображен на рис. 2.

Рис. 2. Растительные группы, выделенные в работе

И.А. Цаценкина [Там же], в сравнение с результатами полевых выездов 2022–2023 гг.

Исходя из рис. 2 можно сказать, что растительность поймы представлена злаково-осоковоразнотравной растительностью. Самой массивной по количеству видов является группа, названная И.А. Цаценкиным [Там же] как «Разнотравье»: доминантным родом здесь согласно обоим спискам, является род Artemisia (полынь). Менее массивно представлены группы «Злаки»: доминантом среди этой группы выступает род Bromus (костёр), «Осоковые»: доминантным родом здесь представлен род Carex (осока) и «Бобовые»: доминантом по родам здесь является Medicago (люцерна).

Особое внимание следует обратить на группу «Древесные породы». Исследование И.А. Цаценки-на [Там же] не была конкретно связано с описанием лесной растительности. Помимо существующих аборигенных видов древесно-кустарниковых растений нами повсеместно были зафиксированы инвазионные виды, или виды-неофиты - Amorpha fruticosa L. и Fraxinus pennsylvanica Marsh . , которые не отмечались ранее или отмечались, но крайне редко [1]. Для сравнения ниже приводим два списка различных по времени исследований ВАП.

Список древесно-кустарниковых растений по И.А. Цаценкину (1962) [6]:

-

1. Salix alba L. – Ива белая, ветла

-

2. Salix triandra L. – Ива трехтычинковая

-

3. Populus nigra L. – Тополь черный, осокорь

-

4. Populus alba L. – Тополь серебристый

-

5. Quercus robur L. – Дуб черешчатый

-

6. Salix acutifolia Willd. – Краснотал, красная верба

-

7. Tamarix ramosissima Ledeb. – Гребенщик ветвистый

-

8. Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. – Крашенинниковия терескеновая (по современным представлениям не является древесно-кустарниковой формой).

Список древесно-кустарниковых растений, полученный авторами во время полевых выездов 2022–2023 гг.:

-

1. Salix alba L. – Ива белая, Ветла

-

2. Salix triandra L. – Ива трехтычинковая

-

3. Acer negundo L. – Клён ясенелистный, американский

-

4. Fraxinus pennsylvanica Marsh. – Ясень пенсильванский

-

5. Populus alba L. – Тополь белый

-

6. Populus nigra L. – Тополь чёрный

-

7. Quercus robur L. – Дуб черешчатый

-

8. Amorpha fruticosa L. – Аморфа кустарниковая

-

9. Prunus spinosa L. – Слива колючая, Тёрн

-

10. Armeniaca vulgaris Lam. – Абрикос обыкновенный

-

11. Crataegus sp. – Боярышник

-

12. Ulmus sp. – Вяз

Таким образом мы отмечаем, что ВАП пока ещё сохраняет свой экологических каркас: в северной части имеются лесные массивы, представленные аборигенными ( Quercus, Salix, Populus ) и инвазионными ( Fraxinus, Amorpha ) видами; затем лесные массивы сменяются луговой растительностью, которая является преобладающей на территории поймы и представлена злаково-осоково-разнотравьем.

Анализ флористических списков и неоднократные исследования позволили подтвердить, что особых изменений в растительном покрове ВАП не произошло: если расположить экотипы растений в порядке убывания в них количества видов растений, то получается следующая картина: мезофиты – ксерофиты – гигрофиты – гелофиты и гигрогеловиты – гидрофиты.

Список литературы Экологические группы растений Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области

- Бармин А.Н., Голуб В.Б., Дормидонтова Г.Н. [и др.]. Оценка динамики травяной растительности Волго-Ахтубинской поймы во 50 второй половине 20 столетия // Аридные экосистемы. 2004. Т. 10. № 21. С. 50-56. EDN: LLWLHR

- Бармин А.Н., Иолин М.М., Бондарева В.В. [и др.]. Оценка динамики растительности на ключевых участках в северной части Волго-Ахтубинской поймы // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2015. Т. 24. № 4. С. 212-221. EDN: VCHQML

- Папченков В.Г. Различные подходы к классификации растений водоемов // Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. школы-конф. по водным макрофитам (Борок, 11-16 окт. 2005 г.). Рыбинск: Рыбинский дом печати, 2006. С. 16-24. EDN: SDNPXR

- Сагалаев В.А. Видовой состав флоры высших сосудистых растений природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" (предварительный список) // Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма". Природно-ресурсный потенциал: науч. сб. Волгоград, 2004. С. 32-68.

- Старичкова К.А., Бармин А.Н., Иолин М.М. [и др.]. Оценка динамики растительности на трансекте в северной части Волго-Ахтубинской поймы // Аридные экосистемы. 2009. Т. 15. № 4(40). С. 39-51. EDN: KXOKST

- Цаценкин И.Л. Растительность и естественные кормовые ресурсы Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги // Природа и сельское хозяйство Волго-Ахтубинской долины и дельты р. Волги. М.: МГУ, 1962. С. 118-192.