Экологические группы видов щебнистых, каменистых и песчаных местообитаний Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей (Красноярский край)

Автор: Антипова Е.М., Енуленко О.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются экологические группы видов флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей с учетом флороценотипов (степи, лугостепи и сосновые боры), расположенных на территории Красноярского края. Среди петрофитов и псаммофитов определены реликты и эндемики.

Экологические группы, петрофиты, псаммофиты, галофиты, щебнистые и каменистые субстраты, эндемики, реликты

Короткий адрес: https://sciup.org/14083976

IDR: 14083976 | УДК: 591.5(571.51)

Текст научной статьи Экологические группы видов щебнистых, каменистых и песчаных местообитаний Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей (Красноярский край)

Введение . Хозяйственное освоение территории исследования ведет к нарушению экосистем и гибели многих популяций, особенно редких и исчезающих видов растений различных экологических групп. До настоящего времени нет полной флористической и геоботанической характеристики растительности Сыдин-ской предгорной и Прибайтакской луговой степей [1, 2], что обусловлено труднодоступностью изучения природных комплексов и хозяйственной деятельности на территории исследования – большей части остепнен-ных гористых и крутосклонных холмов. На равнинных участках природных степной и лугостепной зон Сы-динской и Прибайтакской степей расположены сельскохозяйственные угодья. Поэтому неотъемлемой и первоочередной задачей является выявление экологических групп видов щебнистых, каменистых и песчаных местообитаний степей и анализ флоры по выявленным факторам среды на территории исследования. Таким образом, актуально изучение современного флористического состава, различных экологических групп, экосистем, разнообразие ландшафтов территории исследования [1, 2, 3].

Цель исследований . Выделение экологических групп видов по отношению к субстрату и их анализ.

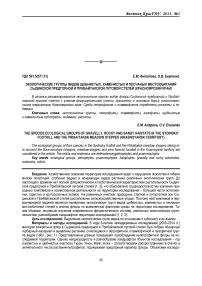

Материалы и методы исследований. В ходе 6-летних экспедиционных исследований (2009–2014 гг.) методом конкретных флор в Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степях был собран обширный гербарный материал и выявлены растения, относящиеся к петрофитной, псаммофитной и галофитной группе видов (табл., рис. 1). Представленные данные показывают преобладание непетрофитной флоры на исследуемой территории. Однако неоднородность и разнообразие ландшафтов объектов исследования – гор (скалистых и щебнистых участков) Туран, Унюк, Маяк, Алха – способствовали распространению в степях и значительного числа растений-петрофитов, подчеркивая предгорный характер флоры. Объектами исследо- ванийя песчаных и засоленных субстратов явились приречные пески рек Енисей и Сыда и засоленные участки рек Туба, Сыда, Идра.

Результаты исследований и их обсуждение . Экологическая структура флоры. По отношению растений исследуемой флоры к каменистым и щебнистым типам местообитаний выделены 3 основные группы видов (табл., рис. 1) согласно классификации А.И. Пяка [4].

Облигатные петрофиты – растения исключительно каменистых местообитаний, таких, как скалы, каменистые осыпи, галечники ( Silena graminifolia Otth., Oxytropis stenophylla Bung. , Smelowskia alba (Pall.) Regel. и др.).

Факультативные петрофиты – растения, кроме каменистых субстратов, произрастающие и на некаменистых ( Coluria geoides (Pall.) Ledeb. , Potentilla acaulis L. , Astragalus palibinii Polozh. , O. testiculatus Pall , Caragana pygmaea (L.) DC. и др.).

Непетрофиты – растения мелкоземистых субстратов ( Trollius asiaticus L. , Epilobium tetragonum L. , Euphorbia virgata Walldst. et Kit. , Hemerocallis minor Mill. и др.). По отношению растений исследуемой флоры к песчаным типам местообитаний выделяются 2 основные группы видов (табл., рис. 1) [4].

Облигатные псаммофиты – растения исключительно песчаных местообитаний и сыпучих песков, они встречаются на песчаных склонах, осыпях, берегах рек и озер, дюнах, в песчаных степях и борах ( Ley-mus jenisseensis (Turcz.) Tzvel. , Xanthium strumarium L . и др.).

Факультативные псаммофиты – растения, встречающиеся, кроме песчаных местообитаний, на нехарактерных для псаммофитов субстратах, часто являясь сорняками и придорожной растительностью ( Conyza canadensis (L.) Crong. , Linaria vulgaris Mill. и др.) [5, 6]. По отношению растений исследуемой флоры к засоленным типам местообитаний выделены 2 основные группы видов (табл., рис. 1.) согласно классическим классификациям [7, 8].

Облигатные галофиты – растения, обитающие на засоленных субстратах и горных породах, в аридных условиях солонцеватых степей, в прибрежной зоне и по берегам озер и рек, на почвах с третичными глинами, прерывистым и неглубоким залеганием грунтовых вод в несколько горизонтов ( Triglochin mari-timum L. , Juncus compressus Jacg. и др.).

Факультативные галофиты – растения, произрастающие в степных местообитаниях, с пятнами со слабой засоленностью почв, не связанными с третичными глинами, с глубоким положением грунтовых вод ( Alopecurus arundinaceus Poir. , Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link. и др.).

Соотношение экологических групп флоры Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей по отношению к щебнистым, каменистым и песчаным субстратам и флороценотипам

|

Экологическая группа |

Флора в целом |

СПС |

ПЛС |

|||||

|

В |

% |

Степи |

Лугостепи |

Сосновые леса |

||||

|

В 1 |

% |

В |

% |

В 1 |

% |

|||

|

По отношению к каменистым, щебнистым и песчаным субстратам |

||||||||

|

Облигатные петрофиты |

65 |

6,5 |

65 |

6,5 |

32 |

3,2 |

27 |

2,7 |

|

Факультативные петрофиты |

130 |

13 |

130 |

13 |

90 |

9,1 |

57 |

5,8 |

|

Всего |

195 |

19,7 |

195 |

19,7 |

122 |

12,3 |

84 |

8,5 |

|

Облигатные псаммофиты |

9 |

0,9 |

9 |

0,9 |

7 |

0,7 |

3 |

0,3 |

|

Факультативные псаммофиты |

13 |

1,4 |

11 |

1,1 |

9 |

0,9 |

4 |

0,4 |

|

Всего |

22 |

2,2 |

20 |

2,0 |

16 |

1,6 |

7 |

0,7 |

|

Непетрофиты |

777 |

78,2 |

779 |

78,4 |

856 |

86,1 |

903 |

90,8 |

|

По отношению к засоленности почвы |

||||||||

|

Облигатные галофиты |

16 |

1,6 |

7 |

0,7 |

12 |

1,2 |

8 |

0,8 |

|

Факультативные галофиты |

26 |

2,6 |

13 |

1,4 |

21 |

2,2 |

12 |

1,2 |

|

Всего |

42 |

4,2 |

20 |

2 |

33 |

3,3 |

20 |

2 |

Примечание. В – виды во флоре в целом; % – от общей флоры; СПС – Сыдинская предгорная степь; ПЛС – Прибайтакская луговая степь. Флороценотипы составлены по работам Р.В. Камелина [9] и Е.М. Антиповой [10].

Среди растений каменистых и щебнистых субстратов территории исследований выделяются облигатные и факультативные петрофиты (195 видов, 19,7 % от общей флоры) ( Ephedra pseudodistachya Pachom. , Tulipa uniflora (L.) Bess. ex Bak ., T. heteropetala Ledeb. , Iris bloudowii Ledeb. , I. humilis Georgi ., Eritrichium jenis-seensis Turcz. ex A. DC. , Panzerina lanata (L.) Bung. и др.).

Облигатные петрофиты (6,5 %) в Сыдинской предгорной степи встречаются на горных возвышенностях гор Унюк, Алха и в степях по крутым склонам. На равнинных степных участках встречаются факультативные петрофиты (13 %).

Рис. 1. Диаграмма флоры в целом по отношению к щебнистым, каменистым и песчаным субстратам Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей: 1 – облигатные петрофиты;

2 – факультативные петрофиты; 3 – облигатные псаммофиты; 4 – факультативные пасммофиты;

5 – непетрофиты; 6 – облигатные галофиты; 7 – факультативные галофиты

В Прибайтакской луговой степи облигатные петрофиты (5,9 %) произрастают на лугостепных возвышенностях гор Туран, Маяк, Большой Сайбар (3,2 %), по остепненным луговым склонам холмов, на каменистых выходах древних останцев в сухих сосновых борах (2,7 %). Факультативные петрофиты (14,9 %) произрастают в лугостепях между камней на равнинных участках (9,1 %) и встречаются в остепненных сосновых борах «Краснотуранский» и «Кордовский» (5,8 %). (табл., рис. 1).

Преобладание непетрофитов (766 видов; 78,2 % от общей флоры) подчеркивает предгорный характер флоры Сыдинской и Прибайтакской степей, развивающихся в условиях относительно умеренно холмистого рельефа. Они обходят каменистые, щебнистые, скальные и галечниковые местообитания. На территории исследования горных возвышенностей с петрофитной растительностью встречается меньше, чем равнинных участков степей и лугов с непетрофитной флорой.

По отношению к песчаным субстратам во флоре выделено 22 псаммофита (2,2 %), из них факультативных псаммофитов 13 видов (1,4 %), облигатных – 9 видов (0,9 %) ( Leymus jenisseensis (Turcz.) Tzvel. , Xanthium strumarium L. , Corispermum sibiricum Ilj. и др.). Во флоре псаммофиты значительной роли не играют (рис. 1).

Облигатные псаммофиты распространены в Сыдинской предгорной степи на приречных песках рек Енисей, Сыда, Биря, в опустыненных степях, на пустошах (0,9 %). В сухих сосновых борах они встречаются по песчаным склонам и песчаным участкам озера Лебяжье (0,3 %). В Прибайтакской луговой степи облигатные псаммофиты встречаются в лугостепях на приречных песках, по песчаным берегам рек Идра, Сыда, на песчаных осыпях (0,7 %), в сосновых лесах произрастают на субстратах серозема с супесями (0,3 %).

Факультативные псаммофиты в Сыдинской степи произрастают на остепненных лугах, по обочинам дорог и тропинок (1,1 %), в Прибайтакской – на незадернованных лугостепных участках (0,9 %). Некоторые псаммофиты являются апофитами, которые легко занимают вторичные местообитания и хорошо растут на сухих обочинах дорог, как и на приречных песках ( Viola patrinii Ging., Medicago sativa L. , Sisymbrium loeselii L. , Poa supina Schrad. , Lepidium ruderale L. , Salsola collina Pall. и др.). Адвентивные сорные псаммофиты, напротив, расселяются в степных и лугостепных сообществах и завоевывают постоянное место произрастания

(0,9 %) ( Conyza canadensis (L.) Crong. , Galinsoga parviflora Cav. , Linaria vulgaris Mill. , Kochia densiflora Turcz. и др.) [11]. В сосновых борах встречаются по краям оврагов, в руслах весенних таяний снегов, на песчаных наносах (0,4 %) (табл., рис. 1).

В зависимости от экспозиции и крутизны склонов гор Туран, Унюк, Маяк, Алха и Большой Сайбар, Байтак имеются различия во флоре известняковых обнажений, что обусловлено присутствием реликтов ледникового времени ( Astragalus palibinii Polozh., Potentilla gelida C.A. Mey., Pulsatilla bungeana C.A. Mey. и др.), изолированное произрастание которых имеет резкие отличия с окружающей их зональностью. Присутствие сниженных альпийцев ( Sibbaldia procumbens L. , Viola altaica Ker. – Gawl. , Gentiana grandiflora Laxm. , Iris bloudowii Ledeb. , Potentilla gelida C.A. Mey. , Arctogeron gramineum DC. , Woodsia ilvensis (L.) R.Br. и др.), южных узкоареальных эндемиков Алтае-Саянской горной страны и приенисейских степей, аркто-гипартомонтанных северных видов растений, ареалы которых часто находятся довольно далеко от своего места произрастания, обусловленно их восточными и северными границами распространения. На территории исследования климат континентальный, поэтому таких видов встречается немного.

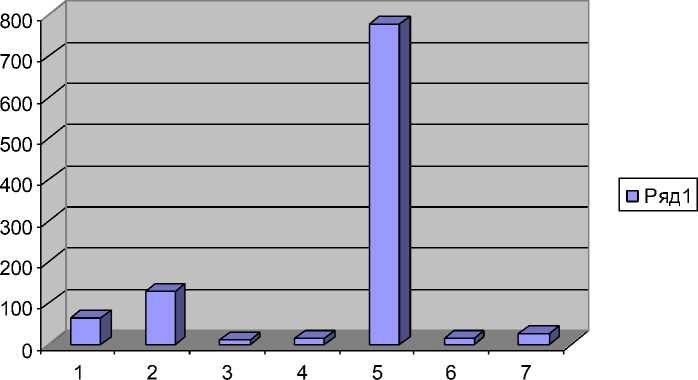

Среди петрофитных групп видов большой видовой процент (3,1 %) составляют эндемики: южносибирские ( Arctogeron gramintum DC. и др.) (0,2 %), минусинско-хакасские ( Hedysarum minussiense B. Fedtsch. и др.) (0,3 %), приенисейских степей ( Astragalus palibinii Polozh. , Potentilla elegantissima Polozh. и др.) (0,9 %), алтае-тувинские ( Oxytropys stenophylla Bung. и др.) (0,2 %) и алтае-саянские ( Coluria geoides (Pall.) Ledeb. , Cerastrum lithospermifolium Fisch. , Mesostema martjanovii (Kryl.) Ikonn. и др.) (1,3 %). Среди псаммофитов встречаются тувино-минусинско-хакасские эндемики ( Oxytropis ammophila Turcz. и др.) (0,2 %). Они находятся в засушливых местообитаниях в степном и лесном поясах, на скалистых и каменистых склонах горных возвышенностей гор Туран, Унюк, Алха, Маяк (рис. 2).

Эти виды способствуют определению этапов геологического прошлого территории исследования, преобразования флоры в результате автохтонного развития совместно с другими флорами Южной Сибири [12, 13, 4]. Петрофиты первыми заселяют и осваивают местообитания с каменистым и песчаным субстратом, проникая с предгорий Восточного Саяна и смешиваясь с семиаридным типом растительности Сыдинской предгорной степи в горах Унюк и Алха, Прибайтакской луговой степи в горах Туран, Маяк, Большой Сайбар, в равнинных степях и лугостепях.

Рис. 2. Соотношение эндемиков и реликтов во флоре Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степей: 1 – флора в целом; 2 – эндемики; 3 – реликты

Облигатные (1,6 %) и факультативные (2,6 %) галофиты распространены в основном на приречных участках, заливах и деградирующих лугах, связанных с засолением почв. В Сыдинской предгорной степи они встречаются на остепненных лугах (2 %), в Прибайтакской луговой степи (3,3 %) произрастают в лугостепях (2 %) и в сосновых борах (0,8 %). Облигатные галофиты встречаются в Сыдинской предгорной степи по берегам рек Биря и Сыда (0,7 %), факультативные – по берегам заливов с участками весеннего и осеннего затопления и на деградированных лугах (1,4 %). В Прибайтакской луговой степи облигатные галофиты про- израстают на приречных участках рек Идра, Сыда, на заливных лугах рек Туба, Сыда и на плакорах (1,2 %), факультативные в лугостепях встречаются на деградированных лугах и заболоченных участках (2,2 %), в сосновых борах они произрастают по берегам озер Лебяжье и Старый Кардон, рек Салба и Кизир (1,2 %).

Заключение . В Сыдинской предгорной и Прибайтакской луговой степях по структуре, свойствам и засоленности субстрата выделены 3 группы растений – петрофиты, псаммофиты и галофиты. Среди петрофи-тов присутствуют психрофиты (0,5 %) и психропетрофиты (0,5 % от всей флоры). Для изучаемой территории доля этих групп очень мала, что естественно, так как исследуемая флора степная, лугостепная и лесостепная с незначительной долей участия высокогорных видов, таких, как Iris bloudowii Ledeb. , Coluria geoides (Pall.) Ledeb. , Astragalus palibinii Polozh. , Caragana pygmaea (L.) DC. и других, которые относятся к реликтовым. Многие из них являются эндемиками и реликтами, что говорит о древности территории исследования.

Группа псаммофитов малочисленна (2,2 %), но имеет четкое ограничение, благодаря особенностям свойств субстрата, температурному и водному режимам, сыпучести, хорошей проветриваемости, разреженной растительности и т.д. ( Leymus jenisseensis (Turcz.) Tzvel. , Astragalus uliginosus L. , Xanthium strumarium L. , Corispermum sibiricum Ilji. , Hippophaë rhamnoides L. и др.).

Встречаемость галофитов говорит о засолении почв, особенно это выражено в Прибайтакской луговой степи. Здесь залегание грунтовых вод связано с древним геологическим строением и линзовидным прерывистым распределением и переслаиванием пород. Большинство пород являются третичными глинами, которые большей частью засолены [7, 8].