«Экологические» юбиляры 2025 года

Автор: Розенберг А.Г., Розенберг Г.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: История науки

Статья в выпуске: 1 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены юбилейные (кратные 25) даты рождения выдающихся экологов (воспринимаемых в самом широком смысле), которые следует отметить в 2025 г.

История экологии, ботаника, гидробиология, экология, почвоведение

Короткий адрес: https://sciup.org/148331279

IDR: 148331279 | УДК: 51-76:57.087.1 | DOI: 10.24412/2073-1035-2025-34-1-81-100

Текст научной статьи «Экологические» юбиляры 2025 года

Юбилей - не повод считать года.

Юбилей - повод считать друзей.

Автор неизвестен

Традиционно, вот уже более 20 лет, Новый год мы отмечаем и начинаем публикацией статьи (или брошюры) об экологических юбилеях и круглых датах1, которые ожидают нас в течение года (Розенберг и др., 2003, 2013а, б, 2015; Розенберг, 2004, 2008, 2014, 2017, 2019а, б, в, г, 2021, 2022, 2023, 2024а; Розенберг, Краснощё-

225 лет.

22 сентября 1800 г. родился британский ботаник, автор (совместно с Дж. Гукером [Joseph Dalton Hooker; 1817-1911]) обзора всех родов цветковых растений “Genera plantarum ad exemp-laria imprimis in herbariis Kewensibus servata definita” (3 т., 1862-1883), чл.-корр. Парижской и Берлинской АН (1855), член Лондонского королевского общества (1862), иностранный чл.-корр. ИСПбАН (1872) Джордж БЕНТАМ [George Bentham; 1800 – 10.09.1884].1

ков, 2007; Краснощёков, Розенберг, 2008; Экологический календарь .., 2017; Зинченко, Розенберг, 2022; Г. Розенберг, А. Розенберг, 2024а, б); так пишется своеобразная «экологическая история» или «историческая экология»… Не исключение и 2025 год.

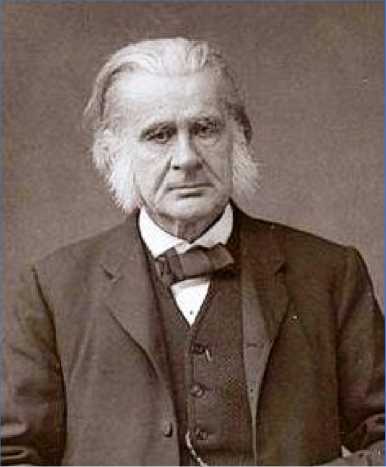

Портрет Дж. Бентама (1878); британский художник Э. Меррик [Emily Mary Merrick; 1843-1921]. Масло на холсте, 67,3×54,6 см; хранится в Гербарии Королевских ботанических садов, Кью.

Родился он в Стоке [Stoke] (внутренний пригород Плимута [Plymouth]), графство Девон, юго-запад Англии, в семье сэра Сэмюэля Бентама [Samuel Bentham], корабельного архитектора и инженера, и его жены Мэри Софии (ботаник и писательница), дочери Джорджа Фордайса [George Fordyce]; шотландского врача и химика, члена Королевского общества. Джордж не имел формального образования, но обладал замечательными лингвистическими способностями. К семи годам он мог говорить по-французски, по-немецки и по-русски, а во время недолгого проживания в Швеции, будучи еще ребёнком, выучил шведский язык. Семья совершила длительное путешествие по Франции, остановившись на два года в Монтобане [Montauban], где Джордж изучал иврит и математику в протестантской теологической школе. В конце концов, они поселились недалеко от Монпелье [Montpellier], где сэр Сэмюэл купил большое поместье (Bentham, 1997).

Во время обучения юриспруденции в Ангулеме [Angoulême], Бентам наткнулся на монографию О. Декандоля [Augustín Pyrámus de Candólle] ”Flore française” (в 5 томах; 1805-1815), заинтересовался аналитическими таблицами для определения растений и немедленно проверил их на первом же растении, которое увидел; результат оказался успешным, и он стал применять его к каждому растению, которое встречал. Интерес к ботанике пересилил возможность адвокатской деятельности, и в 1829 г. он вступил в Лондонское (Королевское) садоводческое об- щество [Horticultural Society of London], а через год был избран его секретарём (до 1840 г. (Elliott, 2004)).В 1832 г. Бентам унаследовал имущество своего дяди и поместье отца; теперь он был достаточно обеспечен, чтобы заниматься всем, чем хотел, и в первую очередь – ботаникой. В 1833 г. Джордж женился на Саре Джонс (1798-1881), дочери британского дипломата и писателя сэра Харфорда Джонса Бриджеса; детей у них не было.

В дальнейшем он становится одним из величайших систематиков столетия (предложил оригинальную систему родов цветковых растений – система Бентама – Гукера ), публикует «Мемуары о родах и естественных порядках индийских растений» (1832-1836), «Справочник по британской флоре» (1858); совершает множество экспедиций (объездил почти всю Европу. Ему принадлежит описание флор Бразилии (1859-1862), Австралии (1863-1878), Индии, окрестностей Гонконга), работает в Королевских ботанических садах Кью [Royal Botanic Gardens, Kew] с 1855 г.

Бентам был отмечен многими наградами. Кроме перечисленных выше (почетных членств в иностранных академиях), он стал неофициальным послом по особым поручениям на научных конгрессах в Европе в 1830-х годах, был почётным членом Лондонского (Королевского) садоводческого общества, президентом Линнеевского общества (1861), награждён Королевской медалью Лондонского королевского общества [Royal Medal; 1859], Наиболее выдающимся орденом

Thelymitra benthamiana Rchb. f. – леопардовая солнечная орхидея, семейство Orchidaceae (Орхидные), эндемик Австралии.

Andropogon benthamianus Steud. – вид семейства Poaceae; встречается только в Эквадоре, внесен в Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения (МСОП, 2006).

Benthamiella patagonica Speg. - Семейство Solanaceae (Пасленовые).

Некоторые виды растений, названные в честь Дж. Бентама. Some plant species named after J. Bentham.

Святого Михаила и Святого Георгия2 (1878), медалью Кларка3 (1879).Скончался Дж. Бентам в Лондоне 10 сентября 1884 г. (D.O., 1884).

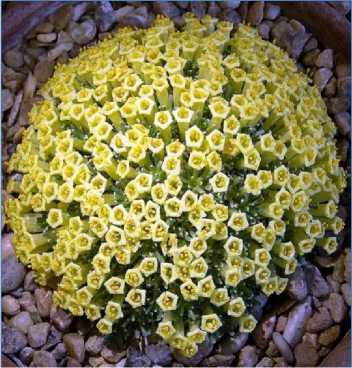

И ещё один любопытный документ был обнаружен на «просторах Интернета» – вот так вы- глядит свидетельство, подтверждающее избрание Дж. Бентама в состав Лондонского королевского общества 3 февраля 1862 г.; с ошибками, и не пафосно…

Документ подписали (первые две подписи) со стороны «общих наук»:

– Cэр Эндрю Скотт Во [Andrew Scott Waugh; 1810-1878] – географ,

– Джон Ли [John Lee; 1783-1866] – астроном;

со стороны «профильных наук»:

– Сэр Уильям Джексон Хукер [William Jackson Hooker; 1785-1865] – ботаник,

– Джон Линдли [John Lindley; 1799-1865] – ботаник.

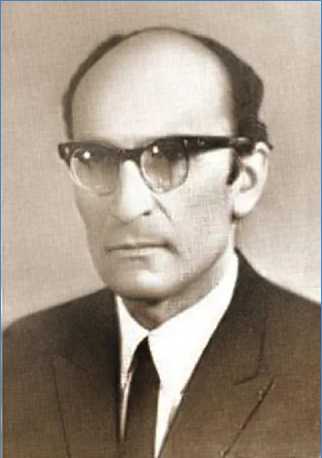

Портрет Карла Августа Мёбиуса (1895); немецкий художник Э. Хильдебранд [Ernst Hildebrand; 1833-1924]; местонахождение неизвестно.

Немецкий зоолог, ботаник и гидробиолог, один из родоначальников экологии, первый директор Музея естествознания в Берлине Карл Август МЁБИУС [Karl A. Möbius; 1825 – 26.04.1908] родился 7 февраля в Айленбурге [Eilenburg]; Северная Саксония. В четыре года он поступил в начальную школу Айленбурга (Бергшуле-ам-Шлоссберг), а в возрасте 12 лет отец отправил его учиться в педагогический техникум. В 1844 г. Карл с отличием сдал все экзамены и поступил на работу учителем в Зезене [Seesen]; Нижняя Саксония, на северо-западной границе гор Гарц4. В это время он занимался театром, музыкой и литературой, а также изучал древние языки. В 1849 г. Карл начал изучать естествознание и философию в Берлинском уни-верситете5. Вдохновленный книгами А. фон Гумбольдта, Мёбиус проявил большой интерес к изучению флоры и фауны тропиков. Окончив университет, он начинает преподавать зоологию, ботанику, минералогию, географию, физику и химию в высшей школе Джоанна (Йоханнеса) в Гамбурге [Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg; с 1853 г.].

В Гамбурге же, в 1863 г. он открыл первый в Германии аквариум с морской водой. Совместно с немецким предпринимателем, политиком и океанографом Г. Мейером [Heinrich Adolph Meyer; 1822-1889] издает двухтомную монографию «Фауна Кильского залива» с раскрашенными вручную литографиями (Meyer, Möbius, 1865, 1872). В 1868 г., вскоре после защиты докторской диссертации в Университете Галле6, он был назначен профессором зоологии в Кильском университете7 (1869) и директором Зоологического музея. Морские животные были среди его основных исследовательских интересов.

Участвовал в изучении морской фауны Северного и Балтийского морей (1871-1872) и Индийского океана (1874-1875)8. Обследовал устричные банки побережья Северного моря; изучая условия существования устриц и их биологические связи с другими организмами, открыл явление симбиоза у морских животных и предложил (Möbius, 1877) термин «биоценоз» ( др.-греч . βίος – жизнь и греч . ϰοινός – общий) – сообщество организмов, исторически сложившаяся совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство (определённый участок суши или акватории), связанных между собой, а также окружающей их средой. Это послужило основанием считать его одним из «пионеров» современной экологии.

В 1879 г. Мёбиус был назначен ректором Кильского университета; на этом посту он приложил много усилий для перевода биологии на современные методы преподавания. Он приобрел большую известность, что и поспособствовало в 1887 г. предложению ему взять на себя управление зоологической коллекцией и стать директором нового Музея естественной истории в Берлине (проработал до 1905 г.); в эти же годы (1877-1905) он был профессором систематической и географической зоологии в Университете кайзера Вильгельма [Kaiser-Wilhelm-Universität] в Берлине.

В возрасте 80 лет К. Мёбиус завершил свою научную карьеру, а в 1908 г., в возрасте 83 лет он скончался и был похоронен в Берлине-Шпандау [Berlin-Spandau].

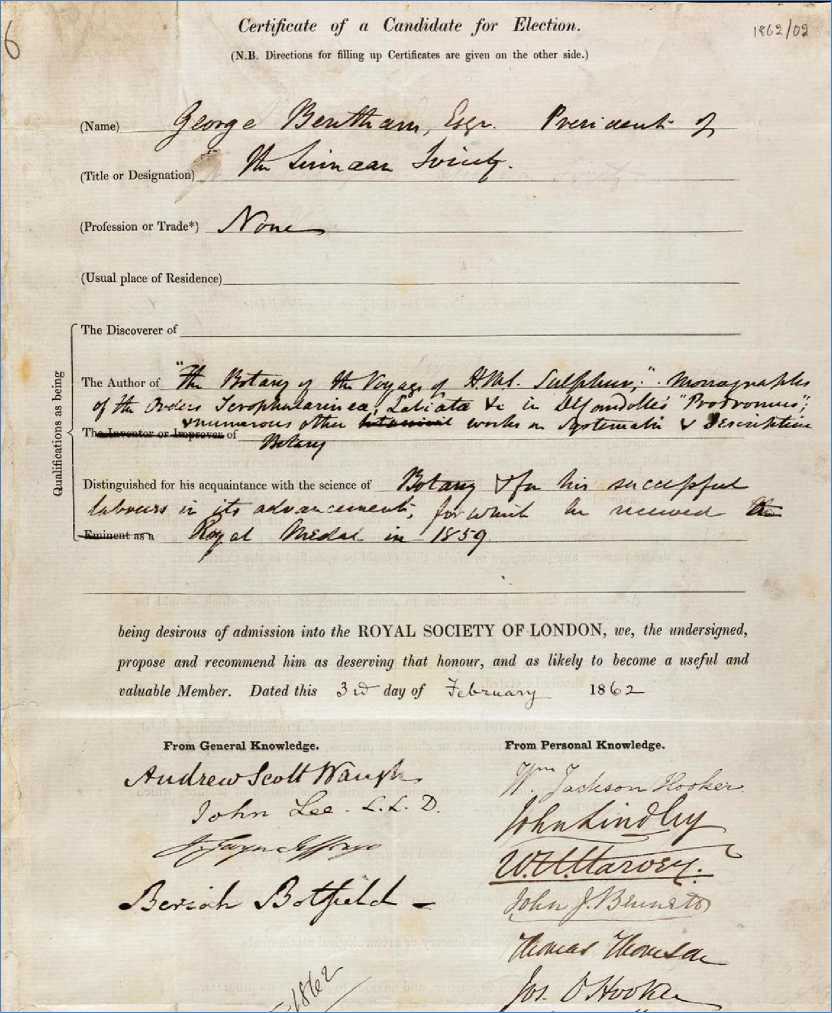

Фотопортрет Т. Гексли (1891). Фотограф, вероятно, Джон Эдвардс [John Edwards].

Британский биолог-дарвинист9 (его даже прозвали «Бульдогом Дарвина») Томас ГЕКСЛИ (Thomas Henry Huxley; 1825 – 29.06.1895) родился 4 мая в г. Илинг (Ealing, графство Мидлсекс [Middlesex], Англия), в семье школьного учителя математики Джорджа и Рейчел Гексли (урожденной Уизерс [Rachel Withers]). Он был седьмым из восьми детей, в бедной семье (особенно после закрытия школы), его отец не мог позволить себе отправить его в школу; поэтому он начал заниматься самообразованием. Биографических свидетельств жизни Гексли очень много (Ирвин, 1973; Lyons, 1999 и др.); поэтому далее приведу лишь краткую их хронологию.

1838 : Гексли отдается в ученики к разным врачам (в Ковентри, Ротерхите), получая азы биологии и медицины.

1841 : Становится учеником в колледже Сиден-хэма около больницы Университетского колледжа. Здесь он получил основательную подготовку по анатомии.

1842 : Выигрывает серебряную медаль на конкурсе аптекарей и принимается на учёбу в госпиталь Чаринг-Кросс.

1845 : Публикует свои первые научные работы, в которых доказывается существование ещё одного слоя во внутренней оболочке волос, который теперь известен как слой Хаксли .

1845 : Сдаёт свои первые экзамены по медицине в Лондонском университете и получает Золотую медаль по анатомии и физиологии.

1846 : Гексли поступает на службу в Королевский флот и назначается помощником хирурга на HMS Rattlesnake (28-пушечный фрегат), с которым отправился в экспедицию в Новую Гвинею и Австралию; здесь он ведёт исследование морских беспозвоночных.

1849 : Публикует в «Философских трудах Королевского общества» статью «Об анатомии и сходстве семейства медуз», в которой обосновывает выделение нового таксономического класса – Hydroza: «The point is of consequence, because it is anything but desirable that true polypes with medusiform generative organs should be con-founded with the Polypiform larvce of true Medusae. – Это важно ( выделение класса. – Г.Р. ), потому что совсем не желательно, чтобы настоящие полипы с медузовидными генеративными органами смешивались с полиповидной личинкой настоящих медуз» (Huxley, 1849, р. 430).1850: Избирается членом Королевского общества (в 25 лет и за 25-страничную работу о гидроидных).

-

1851 : Избран в Совет Королевского общества.

-

1852 : Получает медаль Королевского общества.

-

1854 : Уходит в отставку из Военно-морского флота и становится профессором естественной истории в Королевской горной школе; назначен натуралистом Геологической службы и профессором в Королевском институте (до 1858 г.).

-

1855 : Женится на Г. Энн Хитхорн (Henrietta Anne Heathorn; 1825-1915). У них было пять дочерей и три сына.

1859 : Гексли знакомится с «Происхождением видов» Ч. Дарвина (Charles Robert Darwin; 1809-1882); с этого момента он посвящает себя защите «дарвинизма».

1860: 30 июня участвует в знаменитых дебатах по теории Дарвина в музее Оксфордского университета, в которой защищает её, в том числе, и от епископа Оксфордского С. Уилберфорса (Samuel Wilberforce; 1805-1873). Дискуссия запомнилась знаменитой шуткой Уилберфорса в адрес Гексли о том, через свою бабушку или дедушку Гексли считал себя потомком обезьяны. Гексли ответил, что ему не было бы стыдно иметь своим предком обезьяну, но ему было бы стыдно быть связанным с человеком, который использовал свои великие дары, чтобы скрыть правду. Отчёты того времени свидетельствуют о том, что все получили огромное удо- вольствие, и после этого «все весело отправились вместе ужинать» (Ruse, 2000, р. 5).

1863 : Профессор Хантерианской школы в Королевском колледже хирургов (проработал до 1869 г.).1865-1867: Профессор Фуллерова колледжа в Королевском институте.

1868 : Назначается президентом Геологического общества.

1869-1870 : Занимает пост президента Британской ассоциации содействия развитию науки.

1870 : Становится президентом Британской ассоциации в Ливерпуле и избирается членом недавно созданного Лондонского школьного совета.

1871 : Знаменитая карикатура на Гексли, напечатанная в журнале «Vanity Fair» (цветная литография «Обезьяна» К. Пеллегрини).

Цветная литография «Обезьяна» К. Пеллегрини [Carlo Pellegrini; 1839-1889], 1871.

1871 : Становится секретарём Королевского общества.

1873 : Гексли, а также ботаник Гукер (Joseph Dalton Hooker; 1817-1911) и физик Тиндаль (John Tyndall; 1820-1893) – участники дебатов в Оксфорде – удостоены от короля Швеции звания рыцарей ордена Полярной звезды10.

1876 : Геологическое общество награждает его медалью Волластона11.1883-1885: Становится президентом Лондонского королевского общества.

1884 : У Гексли начинается депрессивная болезнь, развивается глухота.

1885 : Уходит с кафедры естественной истории в Королевской горной школе (проработал 31 год). Он также оставляет пост президента Королевского общества и др., и берёт шестимесячный отпуск.

1888 : Награжден медалью Копли12.

1890 : Переезжает из Лондона (чтобы избежать влияния лондонского смога) в Истборн (Eastbourne, графство Восточный Суссекс (East Sussex), Англия), где редактирует девять томов своих «Собраний эссе». Награждён медалью Линнея13 (третьим в списке награждённых; учреждена в 1888 г.).

1892 : Назначен тайным советником и получает пенсию от государства (чего Дарвину так и не удалось добиться…).

1894 : Награжден медалью Дарвина14.

1895 , 29 июня: Скончался Томас Генри Гексли от сердечного приступа после заражения гриппом.

Гексли на протяжении многих лет был самым эффективным защитником теории эволюции, а для некоторых он был «главным защитником науки в XIX веке <для> всего англоязычного мира» (Lyons, 1999, p. 11).

175 лет.

Анри-Луи ЛЕ ШАТЕЛЬЕ [Henri-Louis Le Chatelier; 1850 – 17.9.1936], французский фи-зико-химик, большинство работ которого было посвящено прикладным проблемам. Родился 8 октября в Париже, в семье горного инженера. Образование получил в колледже Роллан в Париже, Политехнической школе и Высшей горной школе; работал горным инженером в Алжире и Безансоне [Besançon, город на востоке Франции, в 70 км от швейцарской границы], был профессором Парижской Высшей горной школы (1877-1919), где преподавал общую и техническую химию; он также был профессором кафедры общей химии в Коллеж де Франс (1898-1907), профессором Парижского университета (1907 1925).

Член Парижской АН (1907), ин. член Лондонского королевского общества (1913), ин. чл.-корр. ИСПбАН (1913) и иностранный почётный член АН СССР (1926); Ле Шателье был удостоен многих наград, в т. ч. он стал кавалером ордена Почётного легиона (1886), получил медаль Дэви15 (Davy Medal) Лондонского королевского общества (1916).

Для экологии важен сформулированный им в 1884 г. закон смещения химического равновесия под воздействием внешних факторов (если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-либо из условий равновесия, то в системе усиливаются процессы, направленные в сторону противодействия изменениям); был обобщён К. Брау-ном16 и известен как принцип Ле Шателье – Брауна ).

В частности, опираясь на этот принцип, были предложены новые определения «биоты» и «биосферы» (Горшков, 1995, с. 19): «под биотой следует понимать такие естественные сообщества живых организмов, которые способны подчиняться принципу Ле Шателье и компенсировать все возникающие возмущения окружающей среды. <…> Под биосферой следует понимать такое состояние биоты, окружающей её взаимодействующей с ней внешней среды, в которой антропогенное возмущение находится ниже порога нарушения принципа Ле Шателье». А так как за каждым определением сложной системы может стоять несколько моделей ( принцип множественности моделей в системологии (Розенберг, 2013)), то и определений может быть множество и каждое из них будет отражать тот или иной аспект описываемой сложной системы (в нашем случае – экосистемы).

150 лет.

Немецкий гуманист и мыслитель, врач, музыковед, органист Альберт ШВЕЙЦЕР [Albert Schweitzer; 1875 – 4.09.1965] прожил свою долгую жизнь в полном соответствии с им же и предложенным этическим принципом – «Благоговение перед жизнью. – Ehrfurcht vor dem Leben [ нем .]»17.151617

Швейцер родился 14 января в Кайзерсберге [Kaysersberg; Верхний Эльзас, в те годы – Германия, ныне – территория Франции], в семье бедного лютеранского пастора Луи Швейцера [Louis

Théophile Schweitzer] и его жены, также дочери пастора Адели [урождённой Adèle Schillinger]. Учился в реальном училище в Мюнстере (18841885), в гимназии в Мюльхаузене (1885-1893; в это же время брал уроки игры на орг а не), в Страсбургском университете (1893–1898). В 1894-1895 гг. – солдат в германской армии (при этом продолжает посещать лекции по философии). Затем учёба в Париже (Сорбонне), Берлине; защита диссертации о философии религии И. Канта (1899), а в 1913 г. в Страсбургском университете диссертации по медицине «Психиатрическая оценка личности Иисуса: изложение и критика» (защищал психическое здоровье Иисуса). Один из основателей (1904) Парижского Баховского общества, в 1905-1913 гг. регулярно играл на органе в организованных этим обществом концертах.

Все эти биографические подробности можно найти как в работах самого А. Швейцера, так и в многочисленных исследованиях его жизни и творчества (см., например, (Носик, 2003; Гусейнов, 2017) и др.). Несколько слов о главном деле его жизни – служению людям.

26 марта 1913 г. Швейцер вместе с женой (Елена Бреслау [Helene Bresslau Schweitzer; 18791957]), окончившей курсы медицинских сестёр, отправился в Африку. В небольшом селении Ламбарене [Lambaréné; позднее – Республика Габон] на собственные скромные средства он основал больницу18; на Нобелевскую премию мира (1952) построил там же лепрозорий.

Швейцер был выдающимся гуманистом, философом и врачом. Он активно выступал за экологическое сознание и пропагандировал необходимость бережного отношения к природе. В его больнице в Ламбарене были созданы условия для изучения и охраны местной флоры и фауны, что, несомненно, способствовало сохранению природных ресурсов. Его справедливо считают одним из основоположников экологической этики и всего движения энвайронментализма.

5 сентября 1965 г. Альберт Швейцер умер и был похоронен под окнами своего рабочего кабинета в Ламбарене рядом с могилой жены. «Для нас, габонцев, эта мировая знаменитость, этот выдающийся философ и тонкий художник, этот лауреат Нобелевской премии мира был также – и это главное – нашим другом и братом, посвятившим себя врачеванию наших язв, человеком, который принес всего себя в дар той самой земле Габона, в которой он пустил корни и которую полюбил всеми фибрами своей глубокой самозабвенной души. И наша габонская земля примет бренную оболочку этого человека. Великого Доктора, как мы его здесь зовем, как драгоценный дар, как неиссякаемый источник добра и духовного богатства. И его высокая душа нас не покинет» – такие слова произнес на похоронах Швейцера тогда министр обороны Габона А. Бонго [Albert-Bernard Bongo; 1935-2009; впоследствии – президент страны].

Африка объявляет его своим приёмным сыном (Хомяков, 2017).

150 лет.

Почвовед, агроном Николай Максимович ТУЛАЙКОВ (1875 – 20.01.1938) родился 7 августа (26 июля по ст. с.) в селе Акшуат (ныне Ульяновская область) в бедной крестьянской семье, второй из семи детей. В 1901 г. заканчивает Московский сельскохозяйственный институт (диплом с отличием) и оставлен на кафедре почвоведения сверхштатным аспирантом. Проводит почвенное и геоботаническое обследование в Тверской губернии, на Кавказе, в северном Казахстане.

В 1908-1910 гг. – командировки в США, Канаду, Германию, Италию, Голландию, Велико-британию.18

В 1910-1915 гг. – директор Безенчукской опытной станции (ныне Самарский НИИ сель-

ского хозяйства имени Н.М. Тулайкова – филиал Самарского ФИЦ РАН). С его приходом на станцию начинается планомерная работа опытных полей по выявлению условий накопления, сбережения и рационального использования почвенной влаги. Большое внимание уделяется изучению севооборотов, приемов использования навоза и минеральных удобрений, разработке технических приёмов возделывания основных полевых культур. Изучались вопросы введения в культуру многолетних трав с целью создания хорошего пласта под посев твёрдой пшеницы (Корчагин, Корчагина, 2015).

В 1916-1920 гг. член (с 1917 – председатель) Учёного комитета Департамента земледелия Министерства сельского хозяйства России19.

В 1920-1932 гг. Тулайков – профессор, зав. кафедрой частного земледелия Саратовского СХИ и зав. отделом полеводства Саратовской опытной станции; с 1925 г. – директор Саратовской областной станции, в 1929 г. преобразованной во Всесоюзный НИИ зернового хозяйства. С 1928 г. участвовал в организации Зернотреста и научных исследований на его опытных станциях в Поволжье, на Северном Кавказе, в Казахстане и Западной Сибири, в разработке проектов орошения Заволжья, в выявлении пахотнопригодных земель в Сибири, Казахстане, на Урале и др. Автор свыше 400 печатных научных трудов по земледелию, «сухому» земледелию (разрабатывал приёмы борьбы с засухой), физиологии растений, агрохимии, почвоведению и растениеводству.

Он был одним из организаторов и в 19291935 гг. вице-президентом ВАСХНИЛ. В 1930 г. вступил в ВКП(б), являлся членом Саратовского областного исполкома. Член ВЦИК20 9 (1921) и 14 созывов (1929), кандидат в члены ВЦИК 13 созыва (1927), кандидат в члены ЦИК СССР 5 созыва (1929).

Заслуженный деятель науки и техники (1929), Лауреат премии им. В.И. Ленина (1930) «за выдающиеся работы по агротехнике», академик АН СССР (1932) и ВАСХНИЛ (1935), чл.-корр. Пражской земледельческой академии (1932).

В августе 1937 г. арестован, умер в Соловецких лагерях (по другим данным, расстрелян в Саратовской тюрьме).

В письме К.Н. Кржышковскому21, написанному еще в 1923 г., Н.И. Вавилов (1980, с. 100) так характеризовал Тулайкова: «Н.М. Тулайков является лучшим знатоком по истории и организации опытного дела в России, Западной Европе и Америке. Его блестящие очерки по организации хозяйства и опытного дела в Америке, напечатанные в 1908 году, до сих пор не потеряли своего интереса. Огромное множество статей и очерков в различных сельскохозяйственных журналах показывают необычную эрудицию профессора Тулайкова в вопросах сельского хозяйства, земледелия и опытного дела. Имя Н.М. Тулайкова хорошо известно за границей. Он состоит, между прочим, редактором одного из лучших журналов по почвоведению – "Soil Science" и <является> автором ряда статей по вопросам почвоведения и земледелия в английских и американских журналах. Трудно указать в России более достойного кандидата на кафедру опытного дела в высшей сельскохозяйственной школе».

Ботаник, географ Евгений Михайлович ЛАВРЕНКО (1900 – 18.07.1987) родился 23 февраля в г. Чугуеве (Харьковская губерния). Его отец – ветеринарный врач, хорошо знавший местную флору и фауну – много рассказывал мальчику о своих экскурсиях в природу, а позже брал его в поездки, по дороге показывая растения и называя их по-русски и по латыни. «В автобиографических записках Е.М. говорит о своем отце как первом наставнике, научившем его "любить природу со всеми живыми ее обитателями" и чувствовать господствующую в ней красоту и гармонию. До старости Е.М. хранил воспоминания о глубоком впечатлении, которое произвели на него поляны с ковром цветущих пролесок, – родители специально возили его, маленького мальчика, в дубовый лес, чтобы посмотреть на цветение весенних эфемероидов» (Карамышева, 2000, с. 49). Так что интерес и любовь к природе степей возникли у Евгения еще в детские годы.

И в харьковской гимназии, и в Харьковском университете он целенаправленно занимался ботаникой. Для него очень важным стало знакомство с тогда еще молодым доцентом Харьковского университета, ботаником В.И. Талиевым22, который увидел в нем глубоко увлечённого и талантливого человека.

В «украинский период» своей научной деятельности Лавренко публикует статьи по описанию не только целинных степей, но и многих других ландшафтов Украины – болот, лиманов, плавней, озёр, песчаных массивов, засолённых местообитаний, лесов; в 1930 г. публикует схему геоботанического районирования Украины, послужившую позднее основой для анализа географии видов; участвует в составлении «Флоры Украины» (обработал 12 семейств, редактор второго тома). К середине 30-х годов он становится одним из авторитетнейших учёных-ботаников Украины, блестящим знатоком ее флоры и растительности.

В 1934 г. Лавренко переезжает в Ленинград, в Ботанический институт АН СССР и уже в 1938 г. он возглавляет Отдел геоботаники института, который быстро становится одним из центров развития геоботаники в нашей стране. Под руководством и при личном участии Евгения Михайловича составляются многочисленные карты растительности всей территории СССР, европейской его части, крупных природных регионов и отдельных республик. Отдел выпускает серийное издание «Труды Ботанического института АН СССР, сер. III. Геоботаника», редактором многих выпусков которого был Лавренко; публикует коллективные монографии «Растительность СССР», «Геоботаническое районирование СССР». Особо следует отметить выход в свет не имеющего аналогов в мировой литературе многотомного справочно-методического пособия «Полевая геоботаника» (1959-1976), инициатором создания которого также был Е.М. Лавренко (Карамышева, 2000, с. 50). С его именем связано главное достижение советской картографической геоботаники – издание в 1956 г. карты растительности СССР в масштабе 1:4 000 000. В 1968 г. его избирают действительным членом (академиком) АН СССР.

Он внёс вклад и в теоретическую экологию, предложив (в дополнение к понятию «биосфера») понятия «фитогеосфера» (Лавренко, 1949) и «биострома» (Лавренко, 1964). В первом случае – это слой биосферы, ограниченный растительным покровом с прилегающим к нему слоем атмосферы и подпочвы; во втором – совокупность живого вещества биосферы (в какой-то степени, синоним «плёнки жизни» В.И. Вернадского и «геомериды» В.Н. Беклемишева23).

Е.М. Лавренко был президентом (1963-1973) и почётным президентом (с 1973 г.) Всесоюзного ботанического общества при АН СССР. Был награжден двумя орденами Ленина (1953, 1970), орденом Октябрьской Революции (1975), орденом Отечественной войны II степени (1945)

и медалями; отмечен Премией им. В.Л. Комарова АН СССР (1963).

Замечу (а я ( Г.Р. ) встречался с Лавренко – он был на докладе по моей докторской диссертации в БИНе, в 1984 г.), это был широко образованный человек и интеллигент «высшей пробы». Б.М. Миркин24 (1999, с. 22), вспоминая его, пишет: «он постоянно приглашал в подмосковный пансионат для академиков "Узкое", где жил каждую зиму. Несколько раз я бывал у него на даче. Мы много говорили о науке и еще больше – о музыке. Лавренко любил Равеля и Шостаковича. Я передарил ему некоторые записи Равеля, которых у Лавренко не было (в том числе "Дафнис и Хлоя", "Рассветом" из которой восхищался академик)».

Более полувека он коллекционировал графические работы русских художников, собрав коллекцию, высоко оценённую специалистами-искусствоведами Русского музея (С.-Петербург). Это богатейшее собрание, а также бесценную коллекцию военного плаката периода Великой Отечественной войны и большую библиотеку книг по искусству он безвозмездно передал Ом- скому музею изобразительного искусства им. М.А. Врубеля.

Нас больше всего поразили две статьи, написанные им в годы войны (Лавренко, 1943, 1944) – «Ландшафты СССР в пейзажах П.Н. Староносо-ва» и «Ландшафт в пейзажном искусстве старейших московских художников». Что касается П.Н. Староносова25, его творчеству уделено, как мне кажется, незаслуженно мало внимания (приведу лишь одну его картину). Во второй статье Лавренко дал краткий обзор «ботанических» работ художественной выставки «Героический фронт и тыл», развёрнутой в залах Государственной Третьяковской галереи (в 1943 г.). «Художественный пейзаж до сих пор почти не привлекал внимания наших географов, хотя в известной мере он является иконографией ландшафтов.

Географы должны повысить интерес к этому роду искусства, имея в виду значение пейзажей как чрезвычайно ярких документов, фиксирующих те или иные ландшафты и их фенологические и погодные изменения» (Лавренко, 1944, с. 192).

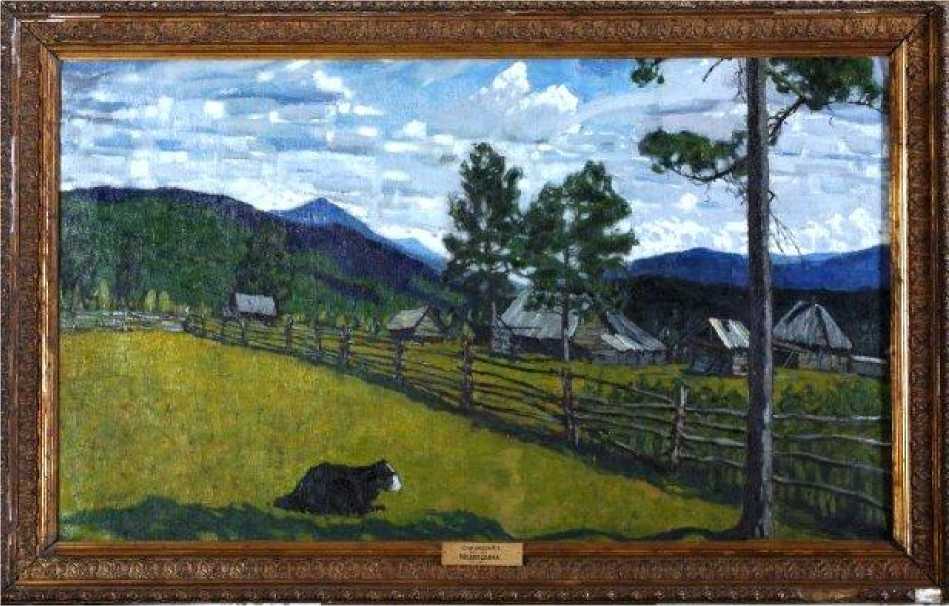

Староносов П.Н. Деревня Медведевка. 1917 г. Холст, масло. Пермская государственная художественная галерея.

Staronosov P.N. Medvedevka village. 1917. Canvas, oil. Perm State Art Gallery.

Чарльза ЭЛТОНА [Charles Sutherland Elton; 1900 – 1.05.1991] часто считают отцом науки о популяционной экологии животных. Британский зоолог, эколог, создатель (1932) и главный редактор "Journal of Animal Ecology", он сформулировал основные принципы современной экологии животных и предложил понятие «трофическая экологическая ниша»; его фундаментальные исследования привели к более глубокому пониманию экологической конкуренции, организации и возможных нарушений сообществ животных. «Ecology is a new name for a very old subject. – Экология – это новое название очень старого предмета» – так афористично он определял отношение к делу всей своей жизни (Elton, 1927, p. 1).

Ч. Элтон родился 29 марта в Манчестере [Manchester], Великобритания. Его отец – профессор литературы О. Элтон [Oliver Elton], мать – детская писательница Л. Элтон [Letitia Maynard Elton; урождённая MacColl]26. Получил образование в Ливерпульском колледже и в Новом колледже (университете) Оксфорда [Oxford], который он окончил с отличием в области зоологии в 1922 г. В 1937 г. Ч. Элтон женился на британской поэтессе Э. Сковелл [Edith Joy Scovell; 1907-1999] (первый брак (1928-1933) с Роуз Монтегю [Rose Montague] закончился мирным разводом); у них было двое детей (дочь К. Буф-фонж [Catherine Ingrid Buffonge; 1940] и сын Р. Элтон [Robert Elton; 1943]).

Участвовал в 4-х арктических экспедициях (1921 [ещё будучи студентом], 1923, 1924

и 1930 гг. Его арктический опыт привел к тому, что в 1926–1931 гг. он стал консультантом компании Hudson's Bay Company, изучавшей колебания численности популяций животных, представляющих интерес для пушной торговли (Chitty, Elton, 1937). Позднее он провёл аналогичные исследования популяций животных из отряда грызунов (Rodentia; (Elton, 1942)). Будучи научным консультантом Компании Гудзонова залива, он первым обработал данные по колебанию численности зайцев и рысей, сделав их доступным для всех классическим примером современной экологии (Elton, 1927, p. 136; Потапов, 1992).

В ставшей классической монографии «Экология животных» (переведена на рус. яз. в 1934 г.), Элтон предложил графическую модель отображения трофических структур экосистемы в виде экологической пирамиды (Elton, 1927, p. 68-70), рассмотрел вопросы распределения сообществ животных (здесь появляется определение «экологической ниши» с учётом трофических отношений животных (положения вида в цепях питания) против чисто пространственного её понимания Дж. Гринеллом27 (p. 63-68; Soberon, 2007)), описал сукцессионную изменчивость (р. 18-32), ряд методов экологических исследований (р. 162-178) и др. «Книге, автором которой был английский зоолог Чарльз Элтон (Elton, 1927), суждено было сыграть выдающуюся роль в развитии современной экологии, главным образом биоценологии. Это было совершенно оригинальное пособие для учащейся молодежи. Однако её реальное значение далеко вышло за узкие учебно-педагогические рамки и оказало глубокое воздействие на образ мыслей и теоретические представления едва ли не большинства экологов не только конца 20-х годов, но и последующих лет, тем более, что вплоть до 1956 г. книга Элтона выдержала семь изданий и стала классическим произведением в области теории экологии» (Новиков, 1980, с. 113).

У нас в стране была переведена ещё одна монография Ч. Элтона (1960), которая стала настольной книгой для всех, кто занимается экологическими инвазиями.

Ч. Элтон был избран членом Лондонского королевского общества (1953), награждён высшей наградой Экологического общества Америки (1961), медалями Линнея (1967) и Дарвина (1970), премией Тайлера28 за достижения в области охраны окружающей среды (1976).

Скончался Чарльз Элтон 1 мая 1991 г. в Оксфорде.

Закончу эссе таким определением: «Экология является отчасти приложением научного метода в естественной истории, отчасти же представляет нечто большее» (Элтон, 1934, с. 9).

125 лет.

О Николае Владимировиче ТИМОФЕЕВЕ-РЕСОВСКОМ (20.09.1900 – 28.03.1981), генетике, одном из основоположников радиационной генетики, написано очень много (Гранин, 1988; Николай Владимирович .., 1993; Тюрюканов,

Федоров, 1996; Бабков, Саканян, 2002; Гельтман, 2018; Медведев, 2019 и др.). «Зубром» его называли коллеги, а потом, с лёгкой руки писателя Даниила Гранина (1988), и все остальные. Как я уже делал, обозначу лишь основную хронологию его жизни.28

-

• Николай родился 20 сентября 1900 г. в Москве (возможно, на станции Дабужа Калужской губернии (Эндебера, 2010)) в семье инженера-железнодорожника. Род по одной линии восходит к петровским дворянам, по другой – происходит из духовенства.

-

• Обучался в Киевской I-ой Императорской Александровской гимназии (1911-1913), Московской Флёровской гимназии (1914-1917), Московском свободном университете

им. А.Л. Шанявского (1916-1917), Первом Московском государственном университете

(1917-1922; диплома об окончании университета не получил).

-

• В годы Гражданской войны Тимофеев-Ресовский воевал в составе Красной армии, болел тифом.

-

• Преподаватель биологии на Пречистенском рабочем факультете в Москве (1920-1925); исследователь в институте экспериментальной биологии под руководством Н.К. Кольцо-ва29; преподаватель зоологии на биотехническом факультете Практического института в Москве (1922-1925); ассистент на кафедре зоологии в Московском медико-педагогическом институте (1924-1925); научный сотрудник Института экспериментальной биологии в составе Государственного научного института при Наркомземе (1921-1925).

-

• С начала 1920-х годов Тимофеев-Ресовский участвовал в работе неформального семинара «Дрозсоор» (или «СОвместное ОРание по поводу ДРОЗофилы»), организованного С.С. Че-твериковым30 в институте Н.К. Кольцова, из которого вышли многие советские генетики.

-

• Рекомендован Н.К. Кольцовым и Н.А. Се-машко31 (1925) для работы в лаборатории исследования мозга при Нейробиологическом институте в Берлине.

-

• В 1934 г. он впервые высказал идею, что ионизирующее излучение не только порождает лучевую болезнь, но и вызывает невидимые изменения наследственного аппарата, которые могут проявиться у отдалённого потомства. Это был фундаментальный вклад в создание радиобиологии и радиоэкологи.

-

• Весной 1937 г. отказался возвращаться в Россию.

-

• Во время Второй мировой войны его сын Дмитрий стал членом подпольной антинаци-

- стской организации, был арестован гестапо и погиб в концлагере.

-

• Весной 1945 г. Тимофеев-Ресовский отказался от предложения перевести свой отдел на запад Германии и сохранил весь коллектив и оборудование до прихода советских войск. В апреле 1945 г. советская военная администрация назначила его директором Института исследований мозга в Бухе. 13 сентября 1945 г. он был задержан в Берлине, этапирован в Москву и помещён во внутреннюю тюрьму НКГБ. 4 июля 1946 г. Военная коллегия Верховного суда РСФСР приговорила его к 10 годам лишения свободы по обвинению в измене Родине.

-

• В 1947 г. в связи с работами по созданию советской атомной бомбы, как специалиста по радиационной генетике Тимофеева-Ресовского перевели из лагеря на «Объект 0211» (Челябинская область) для работы по проблемам радиационной безопасности; с 1947 г. заведовал биофизическим отделом «Объекта 0211», в 1951 г. был освобождён из заключения, а в 1955 г. с него была снята судимость.

-

• 1950 г. Выдвинут на Нобелевскую премию

за исследования мутаций, но советские власти не ответили на запрос Швеции о том, жив ли он.

-

• Зав. отделом биофизики в Институте биологии УФ АН СССР (Свердловск; 1955-1964), читает лекции по влиянию радиации на организмы и по радиобиологии на физическом факультете Уральского университета, работает на биостанции, основанной им в 1955 г.

100 лет.

С рыжими вари (Varecia rubra É. Geoffroy, 1812).

Джеральд Малколм ДАРРЕЛЛ [Gerald Malcolm Durrell; 07.01.1925 – 30.01.1995] – британский зоолог, путешественник, писатель (37 книг – «Под пологом пьяного леса», «Земля шорохов», «Зоопарк в моем багаже», «Путь кен- на озере Большое Миассово в Ильменском заповеднике.

-

• В декабре 1957 г. первый раз защищает докторскую диссертацию в Ботаническом институте АН СССР (Ленинград), однако она не была утверждена ВАК; в 1963 г. второй раз защищает докторскую диссертацию по совокупности работ в Свердловске.

-

• Зав. отделом радиобиологии и экспериментальной генетики в Институте медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске (Калужская область; 1964-1969). Консультант в Институте медико-биологических проблем в Москве (с 1969 г.). В последние годы одной из главных областей его научных интересов стали биогеоценология и учение о биосфере (он называл это направление «вернадскология с сукачёвским уклоном»).

-

• Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский скончался 28 марта 1981 г., похоронен

на Кончаловском кладбище Обнинска.

«О Зубре ходили легенды, множество легенд одна невероятнее другой. Их передавали на ухо. Не верили. Ахали. Было бы странно, если бы подобные россказни подтвердились. Они походили на мифы, которыми пытались объяснить какие-то факты его жизни. О нём существовали анекдоты, ему приписывались изречения, выходки и поступки совершенно невозможные. Были просто сказочные истории, интересно, что не всегда для него лестные, некоторые так прямо зловещие. Но большей частью героические или же плутовские, никак не связанные с наукой» (Гранин, 1988, с. 11).

гурёнка», «Моя семья и звери» и др.), основатель Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, который носит его имя (Durrell Wildlife Conservation Trust).

Родился Джеральд в индийском городе Джамшедпуре [Татанагар; Jamshedpur] 7 января 1925 г. Через 3 года умирает его отец (британский инженер-мостостроитель) и семья переезжает в Англию (Лондон, Борнмут), ещё через семь лет – на о. Крит (Греция). Учёба, работа в зоопарках.

Потом были экспедиции (более 15 за 19471990 гг.) по сбору редких животных для их охраны и разведения в зоопарках и главное деяние жизни – создание в 1959 г. частного зоопарка на о. Джерси (остров в проливе Ла-Манш в составе Нормандских островов, недалеко от побережья Франции), специализирующегося на содержании и разведении редких и исчезающих видов жи- вотных с целью создания искусственных популяций этих видов. Он вернул миру розового голубя (Nesoenas mayeri Prévost, 1843), бразильскую обезьянку львиный тамарин (Leontopithecus rosalia L., 1766), хохлатого павиана (Macaca nigra Desmarest, 1822) и др.

В 1984 г. Даррелл посещает СССР, где проводит съемки документального телевизионного сериала «Даррелл в России» (13 серий); его внимание привлекают редкие виды – лошадь Пржевальского, сайгаки, журавли, выхухоль и др. В СССР его книги переводились и неоднократно

100 лет.

11 апреля 1925 г. в Тарту родился Виктор [Викторович] МАЗИНГ [Viktor Masing; 1925 – 18.03.2001], советский и эстонский геоботаник, эколог, болотовед. Он с детства интересовался биологией, собирал коллекции бабочек. В 19461951 гг. обучался в Тартуском университете, изучал орнитологию и этологию. Изучая птиц болот, заинтересовался болотоведением и исследованием болотных экосистем. После окончания учёбы некоторое время работал лаборантом в Эстонской сельскохозяйственной академии. С 1956 г. Мазинг – сотрудник кафедры систематики растений и геоботаники в Тартуском университете; кандидат наук (1958), доктор наук (1969), профессор (1971), академик АНЭ (1993).

В.В. Мазинг опубликовал более 600 работ на русском, эстонском, немецком и английском языках (Библиография печатных .., 1985). Помимо экологии растений и болотоведения, он также занимался изучением истории науки, геоэкологии, синэкологии, охраной природы. Наибольшую значимость для теории геоботаники представляют труды Виктора Викторовича по разра- издавались крупными тиражами. Правда, книга «Даррелл в России», написанная в соавторстве с женой Ли (Durrell G., Durrell L., 1986), по непонятной причине, на русский язык официально не была переведена.

Кроме животных, он любил хорошую выпивку, вкусную еду и красивых женщин; был дважды женат, детей не было. Джеральд Даррелл «заработал» цирроз печени и умер 30 января 1995 г. от заражения крови, спустя девять месяцев после пересадки печени… ботке концепции консорций (сформулировал представления о внутренней структуре консорции (Мазинг, 1966)), по смене парадигм в фитоценологии (Мазинг, 1981). В соавторстве с М.С. Боч32 опубликовал сводку «Экосистемы болот СССР» – важнейшую работу по болотоведению (Боч, Мазинг, 1979).

С 1969 по 1980 гг. Мазинг был редактором Эстонской энциклопедии, также был главным редактором Эстонской детской энциклопедии. Он написал 6 книг для детей, среди которых «На ты с дубом» (1985) была отмечена Литературной премией Эстонской ССР им. Юхана Смуула33 (1985) в номинации «детская и юношеская литература». В.В. Мазинг был отмечен и другими наградами СССР и Эстонии: Государственная премия СССР (1977, 1982), Великая премия за охрану природы (1975), Премия Э. Кумари34 (1992), Орден Государственного герба III степени (1995); он Почётный гражданин города Тарту (1999).

Одному из авторов ( Г.Р. ) довелось неоднократно общаться с этим удивительно интеллигентным, очень спокойным, остроумным человеком с энциклопедическим складом ума. В частности, я благодарен ему за поддержку, которую он оказал мне, будучи секретарём докторского диссертационного совета в Тартуском университете, где я защищал диссертацию (некоторые подробности этой защиты см. (Розенберг, 2024б)). Были встречи и на конференциях в Тарту, Уфе.

Скончался В.В. Мазинг в Тарту 18 марта 2001 г. (Онипченко, 2002).

100 лет.

Георгий Александрович ВИКТОРОВ (1925 – 29.08.1974), энтомолог, эколог, один из создателей синтетической (интегрированной) теории динамики численности насекомых, специалист по биологическим методам борьбы с насекомыми-вредителями, чл.-корр. АН СССР (1972) родился 6 августа в семье учителей в г. Егорьевске (Московская губерния), но вся его недолгая и нелёгкая жизнь прошла, в основном, в столице. Здесь оп учился в средней школе, а с наступлением Великой Отечественной войны в 16 лет добровольно пошел на строительство оборонных сооружений. Окончил школу экстерном (1942) и в том же году поступил на заочное отделение биологического факультета МГУ, но университетский диплом получил много позже (1951). В 1943-1946 гг. он служил связистом в Советской Армии, сначала на Центральном, затем на 2-м Дальневосточном фронтах (Расницын, 2015).

После окончания университета работал в Зоологическом музее МГУ (до 1956 г.; зам. директора музея по науке в 1954-1955). В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль паразитических насекомых в массовом размножении бобовой огнёвки ( Etiella zinckenella Tr.)».

Заканчивая наш «путеводитель» по экологическим юбилейным датам 2025 г., закольцуем статью цитатами и вспомним слова двух «львов»: великого Льва Н. Толстого (1936, с. 104), сказанные более полутора веков тому назад: «Не то дорого знать, что Земля круглая, а дорого знать, как дошли до этого»; не столь

В 1956 г. его пригласили в лабораторию морфологии беспозвоночных Института морфологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР (в дальнейшем – Институт эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР), с 1966 по 1974 гг. он заведует этой лабораторией и в 1966 г. защищает докторскую диссертацию на тему «Общие вопросы динамики численности насекомых на примере вредной черепашки» (он оформляет ее в виде монографии (Викторов, 1967), на долгие годы ставшей настольной книгой энтомологов и экологов).

Георгий Александрович многократно выезжал за границу, где достойно представлял советскую науку и страну. С 1960 г. он участвовал в четырёх международных энтомологических конгрессах (в Вене, Лондоне, Москве, Канберре); по специальным приглашениям читал доклады в Англии и ГДР. С 1966 г. – профессор МГУ, где читал лекции по курсам «Экология насекомых» и «Энтомофаги». В 1972 г. его избрали чл.-корр. АН СССР. Он представлял СССР в ряде международных организаций и комиссий, был соавтором интернациональной сводки «Теория и практика биологической борьбы» (Theory and practice .., 1976). Он был заместителем председателя Секции биологических методов Отделения защиты растений ВАСХНИЛ, активно сотрудничал в редакции «Зоологического журнала», став незадолго перед кончиной его главным редактором, был членом редакционной коллегии «Энтомологического обозрения», членом методического совета Всесоюзного общества «Знание».

Ряд работ Викторова посвящен различным аспектам экологии паразитов вредных насекомых: их пищевой специализации, взаимоотношению с хозяевами. Интересен его оригинальной взгляд на происхождение и эволюцию паразитизма у перепончатокрылых. Эти материалы были обобщены им в монографии, которая вышла уже после его смерти (Викторов, 1976).

Умер Г.А. Викторов 29 августа 1974 г.

важны сами юбилеи, как люди, о которых мы говорим в эти дни. А завершим наши эссе историческим анекдотом. «Сын мой, не будем ставить пределов милосердию Божию!» – так ответил 90-летний Римский папа Лев XIII на пожелание ста лет жизни!..