Экологические методы селекции на адаптивность капусты белокочанной

Автор: Пивоваров В.Ф., Добруцкая Е.Г.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Теория и практика селекции и семеноводства овощных растений

Статья в выпуске: 3 (20), 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлена информация о возможности использования эколого-географического фактора для ведения селекции на стабильную урожайность капусты белокочанной.

Капуста белокочанная, адаптивность, среда (фон для отбора), исходный материал, изменчивость признаков, ускорение селекции

Короткий адрес: https://sciup.org/14025021

IDR: 14025021 | УДК: 635.342:631.524.85

Текст научной статьи Экологические методы селекции на адаптивность капусты белокочанной

О сновная цель экологической селекции – обеспечить возможность использования эколого-географических факторов на всех этапах селекции разных направлений. Но наибольшее значение экологические методы приобретают при создании высокоадаптивных сортов и гибридов.

Селекция на адаптивность по разным признакам имеет специфику. Важнейшей задачей её является оптимальное сочетание продуктивности признака и его экологической устойчивости. Причем, имеется ввиду ориентация на реальную, а не на максимальную продуктивность.

Для работы в этом направлении необходимо владеть особыми методами оценки и отбора, использовать специальные статистические параметры, позволяющие оценить реакцию генотипа на средовые переменные. Для выражения гомеостатических реакций используют также коэффициенты вариации, причем очень важно учитывать их пороговые значения (Жученко, 1973).

Основой для определения адаптивных характеристик генотипов является использование экологической изменчивости, которая индуцируется испытанием генотипов в меняющихся условиях среды.

Результаты экологического испытания используются также при оценке пригодности природной среды для работы на разных этапах селекции на адаптивность. При этом выявляются общие закономерности и специфика изменчивости и наследования признаков, определяющих адаптивную способность. Это способствует повышению информативности процесса селекции (Фомина и др., 2013).

Большая продолжительность вегетационного периода капусты белокочанной в условиях умеренного климата позволяет оценить экологическую изменчивость признаков этой культуры только путем использования сезонной (по схеме «генотип-год») или эколого-географической (по схеме «генотип-пункт-год») изменчивости.

По капусте белокочанной изучена экологическая изменчивость (Sgi) при длительном испытании в одном пункте (ВНИИССОК). Изменчивость ряда признаков является общей для сортов разных сроков созревания. Наибольшая амплитуда изменчивости (Sgi<10 и >20%) присуща признаку «длина черешка».

Экологическая изменчивость признаков «высота розетки листьев» и «высота кочана» не превышает уровень Sgi 20%.

Наиболее стабильны признаки «ширина пластинки листа», «диаметр розетки». Следует учитывать, что пороги изменчивости признаков у сортов разных сроков созревания меняются.

Изучение сезонной и эколого-географической изменчивости позволяет вести отбор стабильных форм (До-бруцкая, Старцев, Бондарева, Антошкина, 2012).

В целом эколого-географическая изменчивость коли- чественных признаков сортов раннего созревания у капусты белокочанной, выраженная параметром относительной стабильности (Sgi) выше, чем сезонная изменчивость.

При испытании по схеме «генотип-год» наиболее изменчив признак «длина наружной кочерыги», а по схеме «генотип-пункт-год» – «число листьев». Индивидуальная фенотипическая изменчивость выше, чем у других признаков, у признаков «число листьев» и «плотность кочана».

При отборе необходимо учитывать адаптивное значение количественных признаков. Признаки, нейтральные в экологическом плане и не связанные с продуктивностью, можно изменять путем отбора в любом направлении. не влияя на адаптивность селекционного материала по сравнению с исходным. Адаптивное значение признаков следует учитывать, чтобы избежать создания экологически неустойчивых сортов.

У капусты белокочанной адаптивно значимы признаки «длина наружной кочерыги», «длина пластинки листа» и «высота розетки листьев».

Для дифференцированного определения изменчивости в зависимости от особенностей генотипа и внешних факторов используют соответствующие статистические методы и генетические параметры. Применив в качестве меры изменчивости дисперсию (генотипическую и паратипическую) при обработке данных ГСИ по испытанию 15 сортов капусты на 144 пунктах в южнотаежной, лесостепной, степной, сухостепной, пустынной и субтропической зонах бывшего СССР, во ВНИИССОК установили, что успех селекции обусловлен не только наследуемостью признаков, определяющих урожайность растений, но и факторами среды, где ведется селекция. Более значимый и более быстрый успех в селекционной работе с капустой следует ожидать в сухостепной, лесостепной, субтропической, южнотаежной и степной зонах, меньший – в зонах пустынь (Кравчук, Добруцкая, 1995).

Одна из центральных проблем при селекции на адаптивность – определение фона для отбора и оценки исходного и селекционного материала (Добруцкая и др., 1999). Только при использовании особых природных фонов возможна репрезентативная оценка селекционной ценности генотипов для создания сортов с общей и специфической адаптивностью (Сирота и др., 2009). Для этой цели возможно испытание на госсортоучастках после оценки их информативности по селектируемому признаку (адаптивность).

При селекции на адаптивность подбор фонов для работы должен быть ориентирован на задачи конкретного этапа селекции. В РФ высокая пригодность среды для оценки и отбора, для сортоиспытания капусты белокочанной выявлена в Марий-Эл, Пермской, Нижегород-

ской, Ивановской, Новгородской, Тюменской областях и Удмуртии.

В целом в РФ более высокая информативность среды выявлена в лесостепной и южнотаежной зонах, более низкая – в степной и сухостепной зонах.

Высокоинформативные среды лесостепной зоны сформированы в Чувашии, Башкортостане, Мордовии, Татарстане, в Курганской, Пензенской, Свердловской, Тамбовской областях и в Алтайском крае. В них рекомендуется вести селекцию на адаптивность капусты белокочанной, включать их в сеть экологического испытания (Кравчук, Добруцкая, 1995).

Анализ результатов ГСИ показывает возможность специализации ГСУ при использовании для селекции капусты белокочанной на адаптивность урожайности. Дифференциация генотипов по стабильности урожайности может быть эффективно проведена на Тюменском, Барнаульском, Зональном, Омском, Свердловском, Новосибирском, Биробиджанском, Ивановском ГСУ.

Для проведения ГСИ и ЭСИ достаточно информативны Барнаульский, Зональный, Комсомольский, Тюменский, Омский, Удмурдский, Биробиджанский ГСУ.

Выявление высокопродуктивных форм более эффективно на госсортучастках: Биробиджанский, Хабаровский, Тюменский, Новосибирский; и размножение константных форм – на Барнаульском (Сирота и др, 2009).

Для успешной работы по созданию сортов со стабильной урожайностью селекционер должен располагать, в первую очередь, информацией о характеристике среды пункта селекции по параметрам адаптивности.

Анализ параметров среды ВНИИССОК (Одинцовский р-н, Московская область) по урожайности показал, что природная среда этого пункта высокопригодна для селекции капусты белокочанной на адаптивность на этапе дифференциации исходного материала по экологической устойчивости. Из шести лет пять являются анализирующим фоном (2003-2008 годы).

Выявлена средняя пригодность среды пункта ВНИИССОК для размножения и испытания константных поколений.

Отбор на потенциал продуктивности в пункте ВНИИССОК затруднителен из-за преобладания низкопродуктивной среды. При необходимости отбора высокопродуктивных форм необходимо или очень длительное (больше шести лет) испытание, или создание специальных фонов, а также поиск их в других зонах (Пивоваров, Бондарева, Добруцкая, 2013).

В целом в Российской Федерации наиболее дефицитно стабилизирующее действие среды на сортопопуля-ции капусты белокочанной (Пивоваров, Добруцкая, Ко-ноныхина, 2000).

На заключительных этапах селекции для воспроизводства константных поколений необходимо вести ра- боту именно на таких фонах со стабилизирующим эффектом генотип-средовых отношений.

Оценка территории РФ по показателям дифференцирующей способности позволяет дать рекомендации для размещения участков размножения перспективного селекционного материала.

Высокая пригодность среды для воспроизводства популяций выявлена в Кировской, Ленинградской, Московской, Одесской, Павлоградской, Рязанской, Белгородской, Липецкой, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областях и в Дагестане. В степной зоне таких сред не обнаружено (Добруцкая, Кравчук, 1998; Пивоваров и др., 1999).

Проведя испытания на высокоинформативных фонах, селекционер может получить информацию для выделения перспективного исходного материала для селекции на адаптивность.

Исходный материал для селекции на адаптивность

Наибольшей ценностью для селекции на адаптивность обладают сорта капусты белокочанной: Дымер-ская 7, Скороспелая, Вьюга, Журавушка, Иволга, Зорян-ка, Самохваловка. Эти генотипы отличаются наиболее благоприятным сочетанием потенциальной продуктивности и экологической устойчивости, обеспечивающим стабильно высокую урожайность.

Наивысшей потенциальной продуктивностью характеризуется сорт Золотой гектар, несколько меньшей – сорта Дымерская 7, Номер первый полярный, Вьюга, Надежда, Самохваловка, Иволга.

Источником экологической устойчивости могут служить сорта: Скороспелая, Зоринка, Точка (Гном).

При селекции технологически эффективных сортов (сортов интенсивного типа), можно использовать образцы, отзывчивые на улучшение условий выращивания: Мини коле F1, Золотой гектар, Самохваловка, Надежда, Харьковская зимняя, Номер первый полярный, Финал (Чумыш), Волжанка, Серпейка.

Как источники экологической устойчивости могут быть использованы сорта Зоринка, Точка. Они нуждаются в повышении продуктивности.

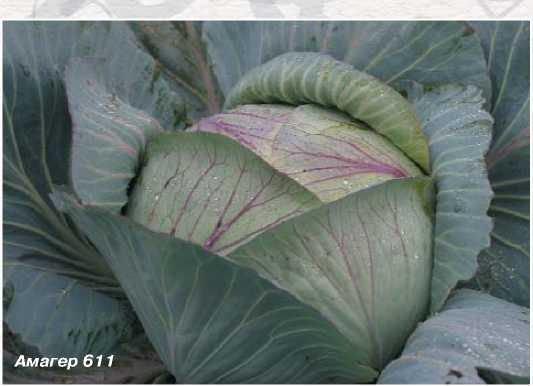

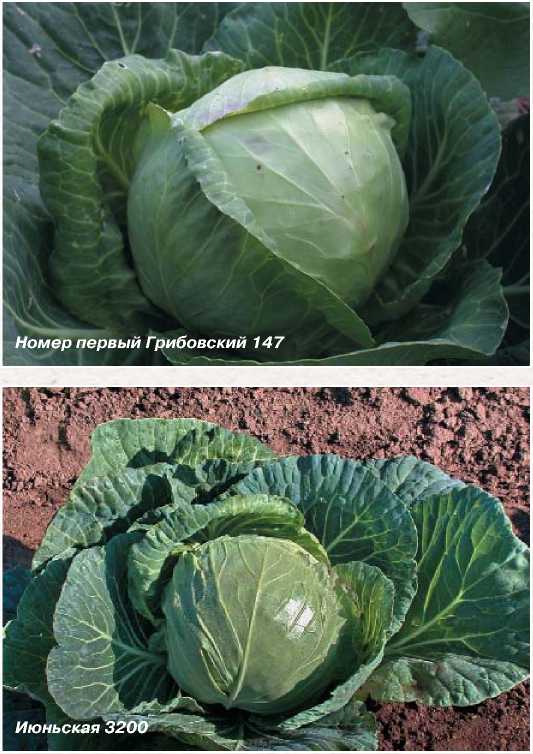

Среди сортов раннего срока созревания наибольшей ценностью для селекции на адаптивность характеризуются Дымерская 7, Июньская, Номер первый грибовский 147 и Скороспелая.

Отзывчивы на улучшение условий выращивания, т.е. могут быть использованы для селекции сортов интенсивного типа: Золотой гектар, Мини коле F1, Номер первый полярный, Харьковская зимняя, Надежда, Самохва-ловка, Финал, Волжанка, Серпейка.

Экологически устойчивы: Зоринка, Точка (нуждаются в повышении продуктивности) (Добруцкая и др., 2000).

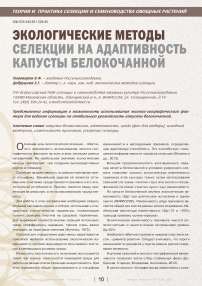

Богатым источником высокоадаптивных форм по урожайности и продуктивности является генофонд ВНИИССОК. Комплексная оценка по параметрам адаптивности показала, что он в основном (около 70%) представлен высокоадаптивными генотипами. Наибольшей ценностью для селекции на стабильную урожайность обладают сорта и гибриды F1 Аврора, Подарок 2500, Парус, Снежинка F1. К сортам и гибридам интенсивного типа относятся Соло F1, Белорусская 455, сорта Июньская 3200, Номер первый грибовский 147, Амагер 611 могут быть причислены к сортам универсального типа. Они высокоадаптивны и отзывчивы на улучшение условий выращивания.

Источником высокого потенциала продуктивности являются Подарок 2500, Амагер 611, а экологической устойчивости – Слава 1305, Подарок 2500, Парус, Снежинка F1, Зимовка 1474, Амагер 611 (Пивоваров, Бондарева и др., 2012).

В качестве исходного материала по адаптивности признака «масса кочана» можно использовать высокоадаптивные биотипы, входящие в состав сортопопуля-ции Амагер 611. Это формы с многолистной розеткой (А-10), с выходом цветоноса в осенний период (А-15) и формы, у которых листья розетки имеют длинный черешок (А-16).

Кроме того, источником высокой потенциальной продуктивности являются биотипы популяции с плоской формой кочана (А-8), а экологической устойчивости с очень сильным восковым налетом (А-17) (Шевцова, 2007).

Для селекции капусты белокочанной на стабильное качество продукции также выделены источники хозяйственно ценных признаков.

По результатам испытания в МоВИР (Корчемная и др., 2002) выделены образцы, которые могут быть использованы в качестве исходного материала при селекции на стабильно высокое качество продукции:

-

• гибрид Toxoky F 1 , Кандама, Morgan F 1 , Nowa Glowa F1 по высокому содержанию биологически активных веществ;

-

• Olimpiade F 1 - по повышенному содержанию сахаров, устойчивости к избыточному накоплению нитратов, отзывчивости на улучшение условий выращивания, стабильно высокой урожайности;

Bently F1 – по высокому содержанию микро- и макроэлементов;

Nowa Glowa F1, Ting fong №1, Bejo 1265 F1 – по стабильности биохимического состава, адаптивности;

Cabaret, Morgan F1 – по отзывчивости на улучшение условий выращивания;

Колобок F1, Крюмон F1, Амагер 611 – по высокой адаптивности, селекционной ценности генотипа (Корчемная и др., 2002; Пивоваров и др., 2003).

Методы экологической селекции можно применить для ускорения селекционного процесса капусты. Зоны субтропиков Узбекистана и Азербайджана могут служить своеобразными естественными фитотронами, в которых продлевается период выращивания селекционного материала из высокоширотных зон, где этот период ограничен пятью-шестью месяцами. В субтропиках он может быть увеличен на четыре месяца. При оценке и отборе селекционного материала образцов раннего и среднего срока созревания на юге в период январь-май, результаты испытания можно использовать в тот же год в зоне селекции.

На этапе размножения возможно выращивание семян безвысадочным способом в одногодичном цикле при подзимнем посеве. Коэффициент размножения капусты при этом составляет 1:500. Возможно использование в тот же год полученных семян для выращивания маточников (штеклингов).

Рекомендуется получение семян гетерозисных гибридов при свободном переопылении (при наличии самоне-совместимых линий, обладающих высокой комбинационной способностью). В сухих субтропиках Узбекистана этот прием используют при высадке привозных маточников в открытый грунт в конце октября (Методические указания по селекции капусты, 1989).

Методы экологической селекции позволяют повысить эффективность создания исходного материала при выведении сортов раннего созревания капусты белокочанной.

Несовпадение сроков цветения, низкая завязывае-мость и семенная продуктивность из-за неблагоприятных погодных условий в зоне умеренного климата – проблемы, которые могут быть решены за счет перенесения в южные районы (сухие субтропики) такого этапа селекции, как гибридизация. В нашем географическом эксперименте при проведении диаллельных скрещиваний (девять образцов раннеспелой капусты) в зоне сухих субтропиков дружность вступления растений в фазу цветения позволила завершить скрещивание за семь суток (11-17 мая), а в условиях умеренного климата Московской области из-за неравномерного цветения этот процесс длился 15 суток (с 25 июня по 10 июля).

Следует учитывать сортовую специфику реакции на южные условия, но у большинства образцов завязывае-мость семян выше на юге.

Среда сухих субтропиков более благоприятна также для образования семян при опылении своей пыльцой (Добруцкая и др., 1998).

Методы селекции на адаптивность капусты белокочанной нуждаются в развитии. Представляют интерес оценка генофонда по параметрам адаптивности, экс-пресс-методы отбора, разработка генетических основ создания гомеостатичных сортов и другие вопросы.

Список литературы Экологические методы селекции на адаптивность капусты белокочанной

- Жученко А.А. Генетика томатов/1973. -659 с.

- Фомина А.А., Разин О.А., Бухаров А.Ф., Фефелов Ф.О. Статистические параметры информативности экологического испытания капусты белокочанной//Селекция на адаптивность и создание нового генофонда в современном овощеводстве (VI Квасниковские чтения). Международная научно-практическая конференция (8 августа 2013 г). Материалы докладов, сообщений (ВНИИО. М.: Изд. ООО «Полиграф-Бизнес», 2013. С. 324-328.

- Добруцкая Е.Г., Старцев В.И., Бондарева Л.Л., Антошкина М.С. Фенотипическая изменчивость количественных признаков капусты белокочанной.//Овощи России, 2012. -№ 1. С. 48-49.

- Кравчук В.Я., Добруцкая Е.Г. Изменчивость и наследуемость продуктивности капусты в различных природных средах//Научные труды по селекции и семеноводству/ВНИИССОК. М., 1995. Т.1. С. 232-235.

- Добруцкая Е.Г., Орлова В.И. Среда степной зоны Северного Кавказа как фон для отбора раннеспелой капусты белокочанной на адаптивность.//Научные труды к 25-летию со дня основания Северо-Кавказской ОС./ВНИИССОК, СКОС.М., 1999. С. 77-81.

- Сирота С.М., Добруцкая Е.Г., Бакулина В.А. Информативность среды государственных сортоиспытательных участков как фона для оценки адаптивности капусты белокочанной. Сборник научных трудов по овощеводству и бахчеводству/Всерос. науч.-исслед. ин-т овощеводства, 2009. С. 412-415.

- Кравчук В.Я., Добруцкая Е.Г. Пригодность среды для селекции на стабильную урожайность и сортоиспытание капусты белокочанной в республиках, краях и областях Российской Федерации.//Генетические основы селекции сельскохозяйственных растений./РАСХН, ВНИИССОК.М., 1995. -С. 185-190.

- Пивоваров В.Ф., Бондарева Л.Л., Добруцкая Е.Г. Комплексная оценка среды на пригодность для отбора при селекции капусты белокочанной на адаптивность//Селекция на адаптивность и создание нового генофонда в современном овощеводстве (VI Квасниковские чтения). Международная научно-практическая конференция (8 августа 2013 г). Материалы докладов, сообщений (ВНИИО. М.: Изд. ООО «Полиграф-Бизнес», 2013. С. 249-253.

- Пивоваров В.Ф., Добруцкая Е.Г., Кононыхина В.М. Возможности использования стабилизирующего фона при производстве семян овощных культур.//Экономика, управле ние, рынок: тезисы докладов VIII Международной научнопрактической конференции./МАИ, АООП, РАСХН, ВНИИССОК.М., 2000. С. 129-132.

- Добруцкая Е.Г., Кравчук В.Я. Пригодность среды для сортоподдержания капусты в областях и краях Российской Федерации.//Семеноводство овощных культур: сборник научных трудов./ВНИИССОК. М., 1998. Вып. 36. С. 25-29.

- Пивоваров В.Ф. и др. Экологическое обоснование рационального размещения семеноводства капусты.//Экономика, управление, рынок: тезисы докладов VII Международной научно-практической конференции. М., 1999. С. 273275.

- Добруцкая Е.Г., Орлова В.И., Кравчук В.Я., Литовкин А.А., Хасанов А.Р. Адаптивность и стабильность сортов и гибридов капусты белокочанной.//Селекция и семеноводство овощных и бахчевых культур: научные труды./РАСХН, ВНИИССОК.М., 2000. С. 80-83.

- Пивоваров В.Ф., Бондарева Л.Л., Добруцкая Е.Г. Адаптивность и гомеостатичность сортов и гибридов капусты белокочанной генофонда ВНИИССОК//Вестник РАСХН, 2012. №5. С. 27-29.

- Шевцова Е.В. Полиморфизм сортопопуляции Амагер 611 капусты белокочанной (Brassica oleracia L. var. capitata L. forma alba). Автореф. канд.дисс.М. 2007. 24 с.

- Корчемная Н.А., Пивоваров В.Ф. Добруцкая Е.Г.Источники хозяйственно ценных признаков при селекции капусты белокочанной на стабильное качество продукции.//Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в 21 веке (иммунитет, селекция, интродукция): научные труды./РАСХН. М., 2002. С. 398-416.

- Пивоваров В.Ф., Корчемная Н.А., Добруцкая Е.Г. Стабильность урожайности и биохимического состава товарной продукции позднеспелых сортов и гибридов капусты белокочанной.//Селекция, семеноводство и биотехнология овощных и бахчевых культур: доклады III Международной конференции, посвящённой памяти Б. В. Квасникова./ВНИИО.М., 2003. С. 380-384.

- Методические указания по селекции капусты./Коллектив авторов: И.Е. Китаева, Н.Н. Кордичева и др./ВАСХНИЛ, ВИР, ВНИИССОК. М., 1989. 77 с.

- Добруцкая Е.Г., Орлова В. И., Хасанов А.Р. Повышение эффективности создания исходного материала при выведении сортов ранней белокочанной капусты методами экологической селекции.//Селекция овощных культур: сборник научных трудов./ВНИИССОК.М., 1998. Вып. 35. С.68-80.