Экологические особенности таксономического состава бактериобентоса озера Асликуль (Башкортостан)

Автор: Шерышева Наталья Григорьевна, Ракитина Татьяна Анатольевна, Поветкина Лариса Петровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведены первые исследования бактериобентосных сообществ оз. Асликуль с помощью метода масс-спектрометрии микробных маркеров. Представлены результаты о видовой структуре сообществ, обитающих в литоральном и пелагическом илах озера. Показано влияние условий среды на количественное развитие отдельных эколого-трофических групп бактерий и характер доминирования в сообществах.

Донные отложения, бактериальное сообщество, видовая структура, доминирование, условия обитания, метод масс-спектрометрии микробных маркеров, оз. асликуль

Короткий адрес: https://sciup.org/148203300

IDR: 148203300 | УДК: 579.68:574.5

Текст научной статьи Экологические особенности таксономического состава бактериобентоса озера Асликуль (Башкортостан)

Асликуль – крупнейшее озеро республики Башкортостан, представляющее собой уникальную водную экосистему. В 1993 г. на базе озера был создан Национальный парк «Аслы-Куль» [7]. Расположено в бассейне р. Дема, в северовосточной части Белебеевской возвышенности. Происхождение: суффозионно-карстовое. Площадь водного зеркала – 23,5 км², длина – 7,1 км, средняя ширина – 3,3 км, средняя глубина – 5,1 м (максимальная – 8,1 м), объем – 119,0 млн/м³. Вода солоноватая, сульфатно-гидрокарбонатная кальций-магниевая с суммарной минерализацией 1,74 г/л [7].

Для раскрытия экосистемных закономерностей актуально изучение различных аспектов ее функционирования, одним из которых в водных объектах является видовая структура микробных донных сообществ. Донные отложения водных экосистем служат средой обитания микробного населения, которое выполняет важную функцию деструкции органического вещества. Химические компоненты, аккумулируемые грунтами, трансформируются благодаря жизнедеятельности микроорганизмов. Микробное сообщество донных отложений объединяет множество видов бактерий. Его видовая структура формируется в зависимости от локальных условий и определяется факторами среды, ведущими из которых являются окислительно-восстановительный потенциал, обеспеченность органическим веществом и его качественный состав, активная реакция среды, биогенные элементы.

Цель данной работы - изучение таксономической структуры бактериобентоса литорального и пелагического биотопов оз. Асликуль. В качестве важного аспекта функционирования сообществ рассматривается формирование структуры доминирования в различных условиях среды обитания.

В исследованиях применен метод жирнокислотных микробных маркеров, с помощью которого стало возможным более углубленное изучение таксономического и количественного состава природного сообщества микроорганизмов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования на водоеме проводились в июне 2010 г. на двух станциях: в прибрежном участке с глубиной 2,7 м в 10 м от зарослей высшей водной растительности и в пелагической зоне (глубина 6,0 м) центральной части озера. Пробы донных отложений отбирались с поверхностных горизонтов (0-5 см) лотом (объем захвата 100 см3).

Во время отбора проб в грунте измеряли значения температуры, активной реакции среды (рН) и окислительно-восстановительного потенциала (Eh). Для оценки окислительно-восстановительных условий в илах с учетом рН применяли расчетный показатель, выраженный в rH 2 (Eh/29 + 2рН) [8]: анаэробным условиям соответствует интервал 0 < rH 2 > 12-13, микроаэробным - 12-13 < rH 2 > 18-20, аэробным - rH 2 > 20. В лабораторных условиях определяли влажность грунта (W, %) [1], гранулометрический состав [3], содержание карбонатов (С к = СО 2 + НСО 3 - + СО 3 2-) [9], сероводорода (H 2 S) [9], двухвалентного железа (Fe2+) [12].

Для установления таксономической принадлежности бактерий применяли высокочувствительный метод масс-спектрометрии микробных маркеров (МСММ) с использованием базы данных [10, 11]. Метод позволяет определить родо-вую/видовую принадлежность бактерий численностью более 104 кл/г ила. Анализ проведен автором метода Г.А. Осиповым на хромато-масс- спектрометре АТ 5973 фирмы Agilent Technologies в лаборатории Академической группы Академика РАМН Ю.Ф. Исакова.

Численность эколого-трофических групп микроорганизмов: бродильщиков, железоредукторов, сульфатредукторов, железоокисляющих и целлюлозоразлагающих бактерий определяли на селективных питательных средах традиционными микробиологическими методами [4 - 6, 12].

Шкалу доминирования [2] по численности устанавливали с учетом особенностей структуры сообществ: менее 1% - малозначимые, редкие виды; 1-5% - второстепенные виды; 5-10% - субдоминанты; более 10% - доминанты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Донные отложения. Для оз. Асликуль характерны карбонатные донные отложения с микро-аэробными условиями среды (rH 2 = 14-15). В литоральной мелководной зоне грунты представлены темно-серым алевритовым илом, обладающим слабым запахом сероводорода и содержащим гальку и друзы дрейсен. В пелагической глубоководной части озера залегают тонкодисперсные мягкие илы кремового цвета. В таблице представлены отдельные физико-химические показатели, являющиеся одними из важных экологических факторов для жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в донных отложениях водных экосистем (таблица).

Таблица. Физико-химические показатели донных отложений оз. Асликуль в июне 2010 г.

|

Биотоп |

Т,°С |

рН |

rH2 |

W, % |

<0,1мм, %* |

с к , мг/г |

H 2 S, мг/г |

Fe2+ мг/г |

|

Литораль |

20,5 |

7,9 |

14 |

59,2 |

64,54 |

20,52 |

0,82 |

3,39 |

|

Пелагиаль |

18,9 |

8,5 |

15 |

65,5 |

95,79 |

13,44 |

0,44 |

2,09 |

* - размер частиц механического состава грунта менее 0,1 мм

Пелагические илы, по сравнению с литоральными, более влажные. Основу их механической структуры составляет гомогенная тонкодисперсная фракция. В прибрежье на формирование грунта значительное влияние оказывает высшая водная растительность, создающая благоприятные условия для развития разнообразных гидробионтов. В механическом составе ила прибрежного биотопа преобладает гетерогенный алеврит. Литоральные грунты аккумулируют карбонаты, сульфиды и двухвалентное железо в большей степени, чем пелагические донные осадки. Илы в водоеме характеризуются щелочными условиями среды. Следует отметить в качестве специфической особенности пелагического биотопа повышенную щелочную реакцию в грунте (таблица).

Бактериальное сообщество. В составе донного микробного сообщества оз. Асликуль методом МСММ выявлено 38 таксонов родового/видового ранга из домена Bacteria.

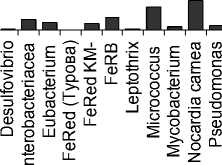

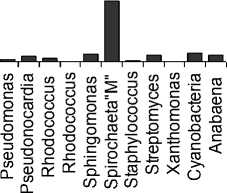

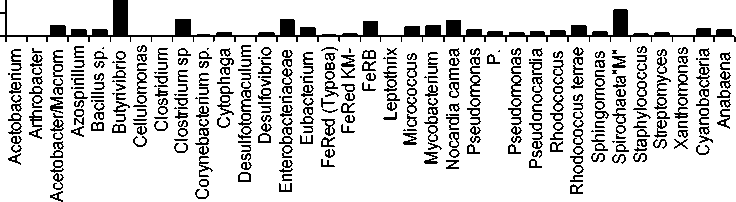

Обнаружено большое сходство таксономического состава бактериобентосных сообществ прибрежного и глубоководного участков озера за исключением некоторых организмов (рис. 1). Так, в литоральном биотопе отсутствуют виды р. Bacillus, Rhodococcus terrae и диссимиляционный же-лезоредуктор FeRed [11] . В пелагическом же биотопе не были обнаружены представители рр. Cellulomonas, Acetobacterium, Leptothrix и Arthrobacter globiformis .

Численность отдельных видов/родов микроорганизмов в донных отложениях экосистемы озера изменяется от 0,038 × 106 кл/г до 27,8 × 106 кл/г сухого грунта. Суммарная численность бактерий литорального сообщества составляет 8,9 × 107

кл/г. С переходом от прибрежного участка к глубоководному отмеченный показатель снижается до 5,2 × 107 кл/г. Количественное превосходство литорального бактериобентоса обеспечивается в основном за счет видов р. Clostridium ( 27,8 × 106 кл/г) и р . Spirochaetа (13,5 × 106 кл/г) . В пелагическом биотопе наибольшего развития достигают представители рр. Butyrivibrio , Spirochaeta , сем. Enterobacteriaceae, Clostridium sp . , Nocardia carnea , диссимиляционные железоредукторы FeRed (Турова) и бактерии р. Heliobacterium . Численность отмеченных организмов находится в пределах 3,14 - 7,5 × 106 кл/г.

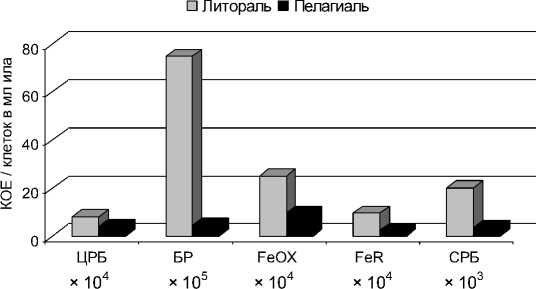

Традиционными микробиологическими методами нами была определена численность отдельных эколого-трофических групп бактерий, выполняющих важную функцию на этапах разложения органического вещества в трофической цепи: аэробные – целлюлозоразлагающие и железоокисляющие бактерии и анаэробные – бродильные, железоредуцирующие, сульфатредуцирую-щие бактерии.

На литоральном биотопе исследованные эколого-трофические группы бактерий достигают большей численности по сравнению с пелагическим (рис. 2). Следует отметить, что на мелководном участке абсолютно доминируют бро-дильщики, активными представителями которых являются виды р. Clostridium, что подтверждается данными, полученными методом МСММ (см. рис. 1).

Кроме показателей качественного состава и численности бактерий важным параметром видовой структуры бактериоценоза является количественное соотношение видов. В данной работе мы исследовали структуру доминирования по численности, распределив виды в четыре класса: малозначимые, редкие (минорные), второстепен- ные, субдоминантные, доминантные. Представители всех четырех классов обнаружены только на мелководном биотопе.

Литораль

30 × 106 кл/г

× 106 кл/г

Пелагиаль

Рис. 1. Родовой/видовой состав и численность бактериобентосного сообщества на литоральном и пелагическом биотопах оз. Асликуль в июне 2010 г.

Рис. 2. Численность эколого-трофических групп бактерий в донных отложениях литорального и пелагического биотопов оз. Асликуль в июне 2010 г. Аэробные бактерии : ЦРБ – целлюлозоразлагающие, FeОХ – железоокисляющие; анаэробные бактерии : БР – бродильщики, FeR - железоредукторы, СБР – сульфатре-дуцирующие

В литоральном сообществе доминируют виды двух родов - Clostridium и Spirochaetа. Их вклад в общую численность бактериального комплекса составляет 46%, причем р. Clostridium является абсолютным лидером – 31% (рис. 3). Напротив, в глубоководном биотопе доминанты отсутствуют и основу бактериального сообщества составляют субдоминатные и второстепенные виды. Их доля в численности составляет соответственно 51% и 46%.

46%

5%

19%

0% 3%

51%

□1

□2

в3

□4

Рис. 3. Соотношение видов по классам доминирования в бактериобентосных сообществах литорального ( 1 ) и пелагических ( 2 ) биотопов оз. Асликуль в июне 2010 г: 1 - малозначимые виды, 2 - второстепенные виды, 3 - субдоминанты, 4 - доминанты

На мелководье второстепенные виды незначительно преобладают над субдоминантами. В обоих микробиоценозах вклад малозначимых видов не превышает 5%. В пелагиали 58% видового богатства обеспечивается за счет второстепенных видов. В литорали 84% всего разнообразия видов составляют второстепенные и минорные виды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования с помощью метода масс-спектрометрии микробных маркеров и традиционных микробиологических методов получены представления о специфике видовой структуры бактериальных комплексов, обитающих в донных отложениях литорального и пелагического биотопов оз. Асликуль.

Численность бактериобентоса и отдельных его эколого-трофических групп прибрежного участка озера выше по сравнению с глубоководным. Анализ экологических факторов показал, что количественному превосходству целлюлозолитиков, железобактерий, железоредукторов и сульфатредук-торов в прибрежье способствуют: наличие в грунтах обильных остатков водной растительности, повышенное содержание сульфидов и железа, благоприятный температурный режим, мелковод-ность.

Для развития бродильщиков определяющим условием является наличие органического вещества, а именно его углеводной компоненты [5]. Резкое преобладание этой группы свидетельствует об интенсивно протекающем маслянокислом брожении в прибрежных донных осадках. В целом, численность и таксономический состав литорального бактериоценоза показывает, что дест-рукционные процессы в прибрежных грунтах протекают более активно по сравнению с пелагическими илами. Остается не выясненным вопрос влияния карбонатов на структуру донного микробного сообщества.

Видовой состав изучаемых микробиоценозов характеризуется высоким сходством. При этом, однако, выявлены существенные различия в соотношении численности отдельных таксонов, характере доминирования и топическом распределении отдельных видов. Так, численное преобла- дание бактерий р. Heliobacterium в пелагическом биотопе, возможно, связано с повышенной щелочностью в илах, создающей специфический эффект. Железоокисляющая бактерия р. Leptothrix обнаружена только в мелководье, где более мобильно происходит смена окислительновосстановительных условий.

Развитие доминантных видов определяется условиями среды обитания. В структуре доминирования отличительной особенностью литорального микробного сообщества является значительное преобладание доминантного комплекса, представленного двумя родами Clostridium и Spirochaetа. По классам доминирования для пелагического бактериоценоза характерна более выровненная структура, обусловленная развитием субдоминантных и второстепенных видов.

Список литературы Экологические особенности таксономического состава бактериобентоса озера Асликуль (Башкортостан)

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Москва: Изд-во Московского университета, 1970. 487 с.

- Баканов А.И. Количественная оценка доминирования в экологических сообществах//Экологический мониторинг. Методы биологического и физико-химического мониторинга. Часть VI./Под ред. проф. Д.Б. Гелашвили. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. С. 61-116.

- Буторин Н.В., Зиминова Н.А., Курдин В.П. Донные отложения верхневолжских водохранилищ. Л.: изд-во «Наука», 1975. 159 с.

- Дзержинская И.С. Питательные среды для выделения и культивирования микроорганизмов: учеб. пособие. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2008. 348 с.

- Дзюбан А.Н. Численность некоторых видов маслянокислых бактерий в грунтах волжских водохранилищ и озер разного уровня трофии в зависимости от содержания органических веществ//Тр. ИБВВ РАН, 1993. Вып. 66. С. 47-64.

- Захарова Ю.Р., Парфенова В.В. Метод культивирования микроорганизмов, окисляющих железо и марганец в донных отложениях озера Байкал//Известия РАН. Серия биологическая, 2007. № 3. С. 290-295.

- Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. Уфа: Гилем, 2010. 414 с.

- Романенко В.И. Микробиологические процессы продукции и деструкции органического вещества во внутренних водоемах. Л.: Наука, 1985. 295 с.

- Романенко В.И., Рыбакова И.В., Соколова Е.А., Лайош Вереш. Вариант диффузионного метода определения свободной углекислоты, карбонатов, сульфидов в воде и донных отложениях в закрытом сосуде/Гидробиол. журн., 1990. Т. 26. № 5. С. 64-69.

- Осипов Г.А. Способ определения родового (видового) состава ассоциации микроорганизмов//Патент РФ № 2086642. С12N 1/00, 1/20, C12Q 1/4. Приоритет от 24 дек. 1993. Опубл. 10.08.1997.

- Турова Е.С., Осипов Г.А. Изучение структуры микробного сообщества, активного в биотрансформации минералов железа в каолине//Микробиология, 1996. Т. 65. № 5. С. 682-689.

- Daniel R., Warnecke F., Potekhina J.S., Gottschalk G. Identification of the syntrophic partners in a coculture coupling anaerobic methanol oxidation to Fe(III) reduction//FEMS Microbiol. Lett., 1999. V. 180. P. 197-203.