Экологические особенности восстановления нарушенных земель Приполярья при использовании растительных сообществ в Тюменской области

Автор: Губанов А.Г., Губанов В.Г., Губанов М.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 12, 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной статье были предоставлены исследования по восстановлению нарушенных земель приполярья при использовании растительных сообществ в Тюменской области. Развитие и освоение приполярных и заполярных зон Тюменской области проводятся на протяжении 60 лет. Ведется строительство и построены десятки городов и сотни поселков, множество промышленных объектов, протянуты тысячи километров трубопроводов. В результате этих строительств была уничтожена на огромных территориях растительность тундры и лесотундры, вскрыто дно древнего океана. Работы по восстановлению почвенно-растительного покрова земель Крайнего Севера, проведение биологической рекультивации - дело новое и довольно сложное. Цель исследований - разработка технологии биологической рекультивации земель с использованием для данных условий многолетних трав, торфа и удобрений. Работы по восстановлению нарушенных земель проводились в зоне вечной мерзлоты приполярной и заполярной зон Тюменской области. Природно-климатические условия территории отличаются долгой восьмимесячной малоснежной зимой и коротким летом с холодными ветрами, преимущественно северного направления. Экспериментальные опыты по биологической рекультивации земель были заложены вблизи г. Новый Уренгой, приполярная зона - в карьере, прилегающем к газоперерабатывающему комплексу № 6. По данным наблюдений за три года исследований при норме внесения торфа 1,0 тыс. м3/га, урожайность в контрольном варианте составила 17,1 ц/га. При минимальной дозе муки 2 т/га сбор сухого вещества достиг 22,9 ц/га. При увеличении дозы доломитовой муки до 4-8 т/га урожайность сухой массы многолетних трав составила 23,4-23,7 ц/га. Данные опыты необходимо продолжить.

Биологическая рекультивация, многолетние травы, торф, доломитовая мука, плотность травостоя

Короткий адрес: https://sciup.org/140304279

IDR: 140304279 | УДК: 574:581.52:631.517 | DOI: 10.36718/1819-4036-2023-12-34-41

Текст научной статьи Экологические особенности восстановления нарушенных земель Приполярья при использовании растительных сообществ в Тюменской области

Введение. В приполярных и заполярных зонах Тюменской области на протяжении 60 лет проводятся широкомасштабные работы по добыче нефти и газа. Ведется строительство и построены десятки городов и сотни поселков, множество промышленных объектов, протянуты тысячи километров трубопроводов. При проведении работ по возведению домов, промышленных объектов, дорог использовался местный песок. В результате этих строительств была уничтожена на огромных территориях растительность тундры и лесотундры, вскрыто дно древнего океана [1].

Одним из факторов нарушения экологического равновесия являются сыпучие пески, они грозят засыпать не только многие поселки, но и крупные города, такие как Надым и Новый Уренгой. При нарушении экологии приполярных и заполярных зон наблюдаются аномальные явления в погодных условиях. Происходит снижение, причем резкое, содержания кислорода в атмосфере [2, 3].

Работы по восстановлению почвеннорастительного покрова земель Крайнего Севера, биологической рекультивации проводить довольно сложно. Совместная работа промышленных, строительных предприятий и ученых по рекультивации Северных земель, которая наблюдается на данном этапе, показывает высокую эффективность работ по восстановлению нарушенных земель Крайнего Севера [4–7].

Важных фактором восстановления техноген-но нарушенных земель является создание на песчаных карьерах плодородного слоя из торфа с использованием минеральных удобрений. Создание такого слоя приводит к мощному развитию не только многолетних трав, но и всех растительных сообществ и созданию прочной дернины. В результате создаются новые растительные сообщества, которые превосходно переносят северную стужу, а также успешно борются с загрязнением почвенного покрова [8].

Цель исследований – разработать технологию биологической рекультивации нарушенных земель приполярных и заполярных зон Тюменской области с использованием многолетних трав, торфа и удобрений, которая может позволить в течение одного-двух лет восстановить растительный покров.

Задачи: изучить плотность травостоя многолетних трав в зависимости от норм внесения доломитовой муки и торфа; установить урожайность многолетних трав в зависимости от нормы торфа и нормы доломитовой муки.

Материал и методика. В 2005 г. было заложен полевой опыт, в котором изучались оптимальные нормы внесения доломитовой муки и торфа.

Почва участка песчаная, подзолисто-глеевая. Обменная кислотность кислая – от 4,15 единиц. Содержание органического вещества в слое 0– 20 см – 0,22 %. Содержание подвижного фосфора в почве среднее и составляет 102,9 мг/кг, а подвижного калия низкая – 32,5 мг/кг.

При рекультивации карьера применялся торф переходного типа, рН составил 4–5. Площадь делянок в вариантах с торфом – 50,0 м2, с доломитовой мукой – 12 м2.

Все варианты с нормами минеральных удобрений и нормами торфа размещались рендоми-зированно. Площадь делянок с вариантами высева семян трав составила 50 м2 и минеральных удобрений – 12 м2. Повторность двухфакторного опыта – трехкратная.

В эксперименте были высеяны: овсяница красная – 30 % ( Festuca rubra L.), овсяница луговая – 20 % ( Festuca pratensis Huds.), кострец безостый – 20 % ( Bromus inermis Lindm.), полевица белая – 10 % ( Agrostis stonifera L.), пырей бескорневищный – 10 % ( Agropyrum tenerum Vasey.), райграс пастбищный – 10 ( Lolium peren-ne L.). Подбор семян многолетних трав проводился не один год, в результате чего были выявлены наиболее перспективные формы, которые хорошо зарекомендовали себя при рекультивации песчаных карьеров, газодобывающих кустов, создании растительного покрова на шлейфах, а также при восстановлении и укреплении обочин дорог при помощи подобранных смесей из многолетних трав [9, 10].

В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения, определялась температура почвы в слое 0–20 см и влажность почвы по горизонтам 0–20 см. Определение величины зеленой массы многолетних трав проводилось во всех вариантах опытов на учетных площадках размером 5 м2 в трехкратной повторности.

Математическая обработка всех опытов проведена дисперсионным методом по Б.А. Доспе-хову [11].

Результаты и их обсуждение. Работы по восстановлению нарушенных земель проводились в зоне вечной мерзлоты в приполярной зоне Тюменской области. Природно-климатические условия территории отличаются долгой

Вестник КрасГАУ. 2023. № 12 восьмимесячной малоснежной зимой и коротким летом с холодными ветрами, преимущественно северного направления.

Вегетационный период, при благоприятных условиях погоды, не превышает 100 дней. Число дней с температурой выше 0 °С составляет 132 дня, выше 5 °С – 100 и выше 10 °С – 60 дней. При рассмотрении температурного фактора летних месяцев абсолютный минимум составил: для июня – 5,6 °С; июля – 0,7; августа – 1,2 и сентября – 9,6 °С. Средний минимум температур летних месяцев показал: для июня – 3,8 °С; июля – 9,6; августа – 7,7 и сентября 2,4 °С. Среднее количество атмосферных осадков составляет 267 мм, максимальное количество – 461 мм, минимальное – 146 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы, в июле и августе, зимних осадков очень мало.

В зимний период тундра покрыта очень тонким слоем снега, а если учесть факт присутствия сильных ветров, то большая территория вообще будет оголенная. Особенностью является тот факт, что выпадение осадков проходит не ливнями и затяжными дождями, а небольшими порциями. Число дней с осадками до 5 мм – почти 93 дня и выше 5 мм – 14. Всего дней с осадками – 107, из которых 2 дня с осадками в 20–30 мм. Но при таком малом количестве осадков относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 82 %, средний минимум – 73, максимум – 87 %.

Немаловажным фактором развития растительных сообществ является солнечный свет. Общее количество дней без солнечной активности составляет 145, это часть ноября, декабрь, январь и часть февраля. На эти месяцы приходится (полярная ночь) 220 дней – это дни с солнечной активностью.

В формировании поверхности почвы, создании ее физических свойств немаловажную роль играет вечная мерзлота. Тепловой, водный и воздушный режим при незначительном залегании вечной мерзлоты в летний период – фактор, играющий главную роль в процессе почвообразования. Накопление талых вод, их сохранение в летний период вегетации растительных сообществ является положительным фактором вечной мерзлоты.

Учитывая положительные стороны вечной мерзлоты, необходимо не забывать и про отрицательные факторы, связанные с избыточным накоплением талых вод. В пониженных элементах рельефа накопление воды приводит к разрастанию болотной растительности, таких как мхи, в таких случаях глубина оттаивания грунта в летний период вегетации растений становится минимальной. При такой насыщенности водой грунта идет формирование своеобразной поверхности рельефа: кочек и пятен.

С биологической точки зрения вечная мерзлота является отрицательным звеном в связи с тем, что она очень близко находится от поверхности почвы, сильно замедляет рост растений, в связи с чем создаются неблагоприятные условия для роста и развития надземных и подземных частей растительных сообществ [9, 12].

Исследования проводились на территории Медвежинского месторождения, наиболее перспективного на севере Тюменской области. Территория входит в состав Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Район, где проводились исследования, находится в составе Гипоарктического ботанико-географического пояса.

Экспериментальные опыты по биологической рекультивации земель были заложены вблизи г. Новый Уренгой, в приполярной зоне, в карьере, прилегающем к газоперерабатывающему комплексу № 6.

Схема опыта включала варианты с нормами торфа 0,5 тыс. м3/га; 1,0 тыс. м3/га; 1,5 тыс. м3/га. Нормы доломитовой муки состояли из пяти вариантов: без доломитовой муки (контроль); 2 т/га; 4; 6; 8 т/га [12].

В год закладки опытов (2005), в начале исследовательского периода 2006 г. отмечалось крайне медленное развитие многолетних трав, на Н. Уренгойском месторождении. При проведении исследований было установлено, что одним из основных факторов, влияющих на продуктивность растений, в приполярной зоне является температура окружающей среды, особенно в начале вегетационного периода.

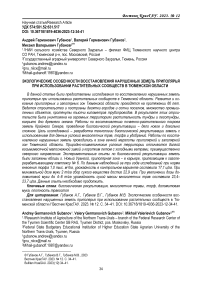

Температура почвы по годам исследований в слое почвы 0–20 см в июне месяце колебалась от 6,9 до 7,3 °С (рис.).

температура 2006 г. температура 2007 г. ^м температура2008 г.

влажность 2006 г. влажность 2007 г. —^ влажность 2008 г.

Динамика влажности почвы, %, и температуры, °С, в слое почвы 0–20 см (2006–2008 гг.)

Под влиянием общего повышения температуры воздуха в июне почва прогревалась до 9,0–9,5 °С в 2006 и 2007 гг. Максимальное повышение температуры почвы наблюдалось в 2008 г. до 14,0 °С.

Многолетние травы для своего развития нуждаются не только в оптимальной температуре окружающей среды, но и в хорошем обеспечении водой. Проводя наблюдения и анализируя такой важный показатель, как влажность почвы, следует отметить довольно высокое содержание ее лишь в начальный период развития многолетних трав.

Так, в конце июня влажность почвы от полной влагоемкости составила 14,3–17,7 % по годам исследований. В июле показатель влажности снизился до 5,6–8,5 %. В августе влажность почвы составила лишь 5,7–10,1 %.

Осадки в летний период времени были редкими, не превышали 5–7 мм. Общая сумма осадков за период вегетации многолетних трав в 2008 г. составила 141,0 мм, что на 55,0 мм меньше средней суммы за 2006 и 2007 гг. В 2008 г. обеспеченность многолетних трав продуктивной влагой оказалась ниже среднестатистического уровня. Данная неблагоприятная ситуация не привела к вымиранию растительных сообществ не только на опытах, но и в приполярной тундре. Положительным фактором для растительных сообществ на данном этапе вегетации явилась вечная мерзлота, которая в трудные, засушливые дни стала неким спасательным кругом, предотвратившим вымирание растений.

В 2006 г., при внесении 0,5 тыс. м3/га торфа, наибольшее количество продуктивных стеблей образовалось при внесении 8 т/га доломитовой муки – 96 шт/м2. Максимальное количество продуктивных побегов образовалось при внесении 1,5 тыс. м3/га торфа и 8 т/га доломитовой муки – 468 шт/м2. В 2007 г. количество продуктивных побегов по вариантам опыта колебалась от 559 до 840 шт/м2. В 2008 г. в варианте опыта с толщиной торфяного слоя не более 5 см наибольшее количество продуктивных побегов образовалось при внесении 4 т/га доломитовой муки (табл. 1).

Таблица 1

|

Вариант опыта |

Количество продуктивных побегов, шт/м2 |

|||||

|

Норма торфа, тыс. м3/га |

Норма дол. муки, т/га |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

Среднее |

± к контролю |

|

0,5 |

контроль |

32 |

615 |

392 |

346,3 |

– |

|

2 |

56 |

568 |

476 |

366,7 |

20,4 |

|

|

4 |

76 |

574 |

502 |

384,0 |

37,7 |

|

|

6 |

68 |

582 |

448 |

366,0 |

19,7 |

|

|

8 |

96 |

559 |

375 |

343,3 |

3,0 |

|

|

1,0 |

контроль |

116 |

672 |

406 |

398,0 |

– |

|

2 |

212 |

712 |

559 |

494,3 |

96,0 |

|

|

4 |

244 |

750 |

608 |

534,0 |

136,0 |

|

|

6 |

308 |

718 |

477 |

501,0 |

103,0 |

|

|

8 |

339 |

735 |

612 |

562,0 |

164 |

|

|

1,5 |

контроль |

260 |

688 |

543 |

497,0 |

– |

|

2 |

368 |

780 |

634 |

594,0 |

97,0 |

|

|

4 |

492 |

836 |

681 |

522,0 |

25,0 |

|

|

6 |

437 |

892 |

625 |

651,3 |

154,3 |

|

|

8 |

468 |

840 |

702 |

670,0 |

173,0 |

|

|

НСР 0,5 : фактор А – внесение торфа фактор Б – внесение доломитовой муки |

Fф

Fф |

62 60 |

44 40 |

– |

– |

|

Плотность травостоя многолетних трав в зависимости от норм внесения доломитовой муки и торфа, шт/м2

При увеличении толщины торфяного слоя увеличивалась и плотность травостоя, если в варианте 0,5 тыс. м3/га численность продуктивных стеблей составляла 375–502 шт/м2, то при внесении торфа 1,5 тыс. м3 число растений увеличилось до 543–702 шт/м2.

На густоту стояния растений и дальнейшее формирование дернины большое влияние оказало дополнительное внесение доломитовой муки в различных дозах. Наибольшее количество продуктивных побегов многолетних трав за годы исследований наблюдалось в опыте при внесении доломитовой муки в дозе 8 т/га, по варианту с торфом 1,5 тыс. м3/га. Высота рас- Внесение на песчаной почве торфа с нормой тений в этих вариантах опыта достигала 60–70 0,5 тыс. м3/га позволило получить в контроль-против 30–40 см на контроле. ном варианте 13,6 ц/га сухой массы (табл. 2).

Таблица 2

Влияние торфа и доломитовой муки на урожайность сухой массы многолетних трав

|

Ва |

риант опыта |

Урожайность, ц/га |

Прибавка урожайности ц/га |

|||

|

Норма торфа, тыс. м3/га |

Норма доломит. муки, т/га |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

Среднее |

|

|

0,5 |

Контроль |

15,2 |

16,4 |

9,4 |

13,6 |

– |

|

2 |

17,3 |

20,4 |

15,5 |

17,7 |

4,1 |

|

|

4 |

18,5 |

20,1 |

15,8 |

18,1 |

4,5 |

|

|

6 |

19,9 |

21,2 |

15,5 |

18,8 |

5,2 |

|

|

8 |

20,9 |

20,2 |

16,4 |

19,1 |

5,5 |

|

|

1,0 |

Контроль |

24,6 |

15,6 |

11,2 |

17,1 |

– |

|

2 |

24,9 |

25,6 |

18,3 |

22,9 |

5,8 |

|

|

4 |

26,3 |

26,1 |

18,2 |

23,4 |

6,3 |

|

|

6 |

27,3 |

24,6 |

19,4 |

23,7 |

6,6 |

|

|

8 |

26,9 |

25,4 |

18,7 |

23,6 |

10,0 |

|

|

1,5 |

Контроль |

25,2 |

17,0 |

12,3 |

18,1 |

– |

|

2 |

31,0 |

25,0 |

18,0 |

24,6 |

6,5 |

|

|

4 |

29,5 |

26,2 |

18,4 |

24,7 |

6,6 |

|

|

6 |

31,1 |

24,2 |

17,5 |

24,2 |

6,1 |

|

|

8 |

29,3 |

24,4 |

18,0 |

23,9 |

5,8 |

|

|

НСР 0,5 : фактор А – внесение торфа фактор Б – внесение доломитовой муки |

2,4 3,1 |

1,6 2,1 |

0,6 0,7 |

1,5 2,0 |

||

При дальнейшем наращивании слоя торфа до 10 см, при норме внесения торфа 1,0 тыс. м3/га, урожайность в контрольном варианте составила 17,1 ц/га. При минимальной дозе муки 2 т/га сбор сухого вещества достиг 22,9 ц/га. Увеличение дозы доломитовой муки позволило собрать 23,4– 23,7 ц/га сухого вещества.

Урожайность многолетних трав на опытах с нормой внесения торфа 1,5 тыс. м3/га оставалась примерно на том же уровне. Применение в минимальных дозах доломитовой муки обеспечило дополнительный сбор сухого вещества многолетних трав на торфяной почве до 6,5 ц/га.

В среднем за три года исследований наибольшая урожайность сухой массы получена при применении доломитовой муки в варианте опыта с нормой торфа 1,0 тыс. м3/га.

Таким образом, для создания прочной дернины на выработанных песчаных карьерах наиболее эффективно вносить торф при норме 0,5– 1,0 тыс. м3/га, при этом оптимальная доза доломитовой муки должна составлять не менее 2 т/га.

Все отклонения по урожайности между контролем и вариантами удобрений, их различными дозами математически достоверны на уровне НСР 0,5 .

Заключение. За годы проводимых исследований (2006–2008 гг.), в результате использования многолетних трав, торфа и удобрений, было установлено:

-

1. Внесение торфа с нормой 0,5–1,0 тыс. м3 позволило получить от 13,6 до 23,6 ц/га сухой массы многолетних трав.

-

2. Наиболее пригодными для биологической рекультивации данной территории являются овсяница красная, овсяница луговая, кострец безостый, полевица белая, пырей бескорневищ-ный, райграс пастбищный.

-

3. Применение доломитовой муки оказало положительное влияние во всех вариантах опыта и на урожайность многолетних трав, которая заметно возросла на торфяных почвах по сравнению с контрольным вариантом на 4,1–10,0 ц/га.

-

4. Необходимо продолжить работы по выведению новых сортов трав для рекультивации Севера.

Список литературы Экологические особенности восстановления нарушенных земель Приполярья при использовании растительных сообществ в Тюменской области

- Биологическая рекультивация песчаных карьеров Крайнего Севера / А.Н. Тихановский [и др.]. М.: Перо, 2022. 248 с. EDN TTQDEV.

- Денисов А.А., Тихановский А.Н. Агромелиоративные приемы биологической рекультивации песчаных карьеров в условиях Крайнего Севера // Мелиорация и водное хозяйство. 2020. № 5. С. 36–39. EDN FGFKJI.

- Способ создания биохимических барьеров путем рекультивации земель, загрязненных продуктами нефтепереработки / Г.К. Лобачева [и др.] // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 10 «Инновационная деятельность». 2012. № 6. С. 119–133. EDN PEUESD.

- Чижов Б.Е., Кулясова О.А. Рекультивация и ремедиация в лесах Западной Сибири. Пушкино: ВНИИЛМ, 2018. 221 с.

- Восстановление нарушенных земель и их использование в различных почвенно-климатических зонах Тюменской области / А.Ф. Абрамова [и др.]; РАСХН, ГНУ НИИСХ Северного Зауралья СО Россельхозакаде-мии; ТСХА. Тюмень, 2010. 148 с.

- Капелькина Л.П. Технологические аспекты рекультивации нарушенных земель на Севере России // Проблемы региональной экологии. 2021. № 5. С. 96–99. DOI: 10.24412/ 1728-323X-2021-5-96-99. EDN HZIEBJ.

- Миронова С.И. Проблемы биологической рекультивации нарушенных горнодобывающими предприятиями земель в Якутии: современное состояние и перспективы // Успехи современного естествознания. 2012. № 11. С. 11–14. EDN PKSVEL.

- Сурин Н.А., Зеленский В.М. Биологическая рекультивация нарушенных земель на Енисейском Севере // Вестник КрасГАУ. 2008. № 3. С. 83–88.

- Иваненко А.С., Кулясова О.А. Агроклиматические условия Тюменской области. Тюмень: Изд-во ТГСХА, 2008. 206 с.

- Пуртов Г.М. Сельскохозяйственное освоение Обского Севера / РАСХН, Сиб. отд-ние,

- НИИСХ Сев. Зауралья. Новосибирск, 1994. 320 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1979. 416 с.

- Тихановский А.Н. Использование торфа при рекультивации земель на Крайнем Севере // Сб. мат-лов междунар. симпоз. Тюмень: ТГСХА, 2006. 324 с.