Экологические последствия загрязнения воздуха при пожарах в жилых зданиях г. Иркутска

Автор: Гармышев В.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (42), 2013 года.

Бесплатный доступ

Обсуждается проблема загрязнения атмосферы при пожарах. Излагается методология и представлены расчеты загрязнения воздушного бассейна при пожарах в жилых зданиях городской застройки.

Пожары в жилых зданиях, токсичные продукты горения, пожарная нагрузка, загрязнение атмосферы при пожарах

Короткий адрес: https://sciup.org/142142688

IDR: 142142688 | УДК: 614.841.3:614.833

Текст научной статьи Экологические последствия загрязнения воздуха при пожарах в жилых зданиях г. Иркутска

Развитие общества на современном этапе все в большей мере сталкивается с проблемами обеспечения безопасности, защиты человека и окружающей среды.

В последнее время в России наблюдается устойчивая тенденция роста числа чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. По оценкам специалистов, ежедневно в России возникает более 500 пожаров с материальным ущербом около 30 млн. руб. В огне пожаров ежедневно гибнет 42, а травмируется 35 человек [2, 10].

Статистические данные показывают, что на долю последствий пожаров в жилом секторе Российской Федерации ежегодно приходится 75% от их количества, 62% ущерба и 85% гибели и травмирования людей [2, 6]. При этом в жилом секторе сгорает и повреждается более 5 млн. м2 поэтажной застройки. Это такие города, как Муром, Загорск, Арзамас и др. [4, 11].

При пожарах в жилых зданиях гибнет от дыма, токсичных веществ ежегодно более 8 тыс. человек. Жилой сектор фактически является определяющим в динамике пожаров, при этом пожары превратились в значимые факторы экологического риска [11].

Пожары загрязняют окружающую среду продуктами горения и пиролиза, несгоревшими горючими веществами. Необходимо отметить, что последствия загрязнения воздуха в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в городах, до последнего времени не изучались, при этом опасность загрязнения окружающей среды от пожаров в жилых зданиях оценивалась как незначительное событие [6]. Следовательно, прежде чем причислять пожары в зданиях к слабым источникам загрязнения, важно оценить масштабы выбросов вредных и токсичных веществ.

Используемые в настоящее время методики оценки загрязнения воздуха разработаны только для стационарных источников выбросов, где имеется возможность рассчитать валовые выбросы токсикантов, когда известны составы выбрасываемых веществ и удельные выбросы от того или иного технологического процесса или операции. По утверждению авторов [1, 4-6], пожар является внезапным чрезвычайным событием, и оценить количество экотоксикантов, выделяющихся в атмосферу, можно исходя из количественных и качественных показателей пожарной нагрузки, условиий горения и коэффициента недожога.

Экологическая нагрузка от пожаров, являющихся источниками загрязнений атмосферы залповыми выбросами, не просчитывалась, хотя сегодня пожары в жилых зданиях являются одними из наиболее часто реализуемых чрезвычайных ситуаций в городской застройке.

Целью работы является оценка загрязнения атмосферу при пожарах в жилых зданиях г. Иркутска.

Иркутск административный центр Иркутской области. Город расположен на трех реках Ангара, Иркут, Ушаковка. Площадь города 277,35 км2, население 587,2 тыс. человек. В городе расположены 4 административных округа: Правобережный, Октябрьский, Свердловский, Ленинский. Иркутск занимает выгодное географическое положение, имея развитую сеть железнодорожного, воздушного, автомобильного и речного транспорта. На территории города расположено 64679 объектов, из которых 59275 жилые здания, 3658 производственные, 1104 общественные и 642 прочие объекты. Для оперативного обеспечения вопросов пожарной безопасности в округах расположены структурные единицы пожарных подразделений ГУ МЧС России по Иркутской области [10].

Плотность городской застройки, сложность технических систем жизнеобеспечения, влекущие за собой более высокую вероятность их отказа, и многие другие причины делают эти агломерации особенно уязвимыми, в первую очередь с точки зрения пожароопасности.

Исследования последствий пожаров за 1995-2011 гг. позволили установить, что на административный центр ежегодно в среднем приходится до 26,5% всех пожаров, происходящих в Иркутской области, около 30% материального ущерба и 21,5% гибели и травмирования людей при пожарах. Основная доля пожаров приходится на жилой сектор и ежегодно составляет около 72% всех пожаров [9, 10]. Их влияние на окружающую среду не исследовано совсем.

Анализ пожаров показал, что они преимущественно возникают в квартирах, домах площадью до 40 м2, при этом 68% пожаров приходится на здания I-III степени огнестойкости и 32% на жилые объекты IV-V степени огнестойкости, которые практически полностью уничтожаются по причине позднего сообщения о пожаре [6, 10, 11].

В группу объектов жилого сектора включены муниципальные, частные жилые здания, дома, общежития, садово-дачные кооперативы, мобильные жилые объекты (вагончики), надворные постройки I-V степени огнестойкости. Расчет экологической нагрузки атмосферы проводился в 2 этапа:

-

1. Определение вида и величины пожарной нагрузки.

-

2. Качественная и количественная оценка токсичных продуктов горения, вызванных горением того или иного материала.

Для решения поставленных задач необходимым инструментом являлась статистика пожаров в сочетании с физико-химическими процессами горения на внутренних пожарах.

При определении количественных и качественных показателей сгоревших материалов на объектах пожаров было проведено изучение следующих документов [9, 10]: технологического паспорта объекта, на котором произошел пожар, акта о пожаре с план схемой объекта, описания пожара, протокола осмотра места пожара, заключения о причине пожара, акта служебного расследования происшедшего пожара, справки с объектов о материальном ущербе, справки от страховых компаний о материальном ущербе, объяснительной владельца объекта, объяснительных очевидцев пожара.

На первый взгляд, выполняемая работа представляет определенную процессуальную сложность, но это уже апробировано и дало практические результаты. Так, оценка загрязнения атмосферы от пожаров внедрена в практику работы ГУ МЧС России по Иркутской, Амурской областям, Приморскому и Хабаровскому краям для принятия оперативноуправленческих решений, направленных на снижение экологического риска [10].

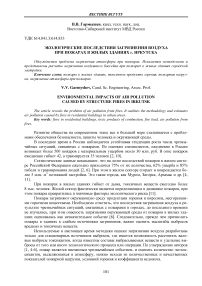

Таблица 1

|

Вид сгоревшей пожарной нагрузки |

Количество сгоревшей пожарной нагрузки, т • г.-1 |

|

Древесина (конструкционные и отделочные материалы) |

2753,5 |

|

Древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, древесные пластики, фанера |

1252,3 |

|

Поливинилхлорид (конструкционные и отделочные материалы) |

203,7 |

|

Целлюлоза (бумага, обои, картон) |

148,8 |

|

Синтетические материалы (ткани, изделия) |

115,3 |

|

Хлопок (ткани, изделия) |

86,8 |

|

Шерсть (ткани, изделия) |

44,6 |

|

Лесные горючие материалы (дрова) |

36,2 |

|

Полистирол, пенополистирол (конструкционные и отделочные материалы) |

6,2 |

|

Пенополиуретан (теплоизоляция) |

5,4 |

|

Изделия из кожи (одежда, обувь, мебель) |

1,1 |

|

Резиновые изделия (обувь, автомобильные шины) |

0,9 |

|

Нефтепродукты (керосин, бензин, дизельное топливо, мазут) |

0,8 |

|

Лакокрасочные материалы |

0,6 |

Усредненные количественные и качественные показатели основных материалов, сгоревших при пожарах в жилых зданиях г. Иркутска за 2000-2011 гг.

Работы [1, 4, 6, 9, 11], а также исследования пожаров в жилых зданиях I-V степени огнестойкости г. Иркутска позволили получить типовые (характерные) усредненные показатели материалов, сгоревших на пожарах (табл. 1) за 2000-2011 гг.

Таблица 2

Усредненные количественные и качественные показатели токсикантов, попавших в атмосферу при пожарах в жилых зданиях г. Иркутска за 2000-2011 гг.

|

Вид токсиканта |

Величина выброса, т • г.-1 |

Вид токсиканта |

Величина выброса, т • г.-1 |

|

Оксид углерода |

20,95 |

Сероводород |

9,6 .10-1 |

|

Диоксид углерода |

12,27 |

Нафталин |

5,3.10-1 |

|

Сажа |

4,84 |

Диоксид серы |

4,2.10-1 |

|

Хлористый водород |

3,28 |

Толуилендиизоцианат |

3,8.10-1 |

|

Бензол |

3,18 |

Аммиак |

3,2.10-1 |

|

Ацетилен |

3,08 |

Формальдегид |

2,7.10-1 |

|

Фенол |

2,95 |

Уксусная кислота |

2,1.10-1 |

|

Оксид азота |

2,87 |

Винилхлорид |

1,5.10-1 |

|

Диоксид азота |

2,48 |

Стирол |

4,4.10-2 |

|

Ацетальдегид |

2,26 |

Пиридин |

9,6.10-3 |

|

Ацетон |

1,87 |

Толуол |

2,9.10-3 |

|

Цианистый водород |

1,34 |

Ванадия пятиокись |

3,5.10-8 |

|

Акролеин |

1,25 |

Бенз(а)пирен |

2,1.10-8 |

Работы [3-8, 10] позволили определить вид и количество выделившихся токсичных продуктов сгорания при пожарах, исходя из массового значения сгоревшего каждого вида пожарной нагрузки в жилых зданиях г. Иркутска (табл. 2).

В работе приведена оценка вклада выбросов при пожарах в жилом секторе по 26 токсичным компонентам. Результаты состава газовоздушной смеси, которые приведены в таблице 2, показывают, что автором проведен частичный анализ продуктов горения. Вне всяко- го сомнения, состав продуктов горения значительно шире того, что был использован в расчетах. Это объясняется тем, что для большинства материалов нет на этот счет строгих количественных данных [3, 5, 6].

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, что в г. Иркутске ежегодно в среднем от пожаров в жилых зданиях выбрасывается в атмосферу до 65 т загрязняющих веществ.

Исследования пожаров, произошедших в жилых зданиях г. Иркутска, позволили сделать вывод об источниках (зонах) выделения в атмосферу токсичных продуктов сгорания:

-

1. Зона пожара, расположенная на уровне межэтажных перекрытий внутри зданий, при этом на долю данного источника загрязнения приходится 72 % всех пожаров в зданиях. Наиболее экологически опасными являются пожары в подвальных и цокольных этажах зданий. Особенностью данных пожаров является механический и химический недожог (неполнота горения). Именно для этого источника характерно интенсивное выделение токсичных продуктов горения, которые распространяются в смежные помещения, верхние этажи зданий, а также рассеиваются в атмосфере.

-

2. Зона пожара высотный факел, т.е. выброс загрязняющих веществ за счет конвективной составляющей на высоту, определяемую теплофизическими свойствами потока, а также наличием инверсионных слоев и их характеристиками. Доля данных источников загрязнения атмосферы составляет около 25 %. Данный вид загрязнения атмосферы продуктами сгорания формируется при пожарах отдельно стоящих 1 2-этажных жилых зданий IV– V степени огнестойкости. Установлено, что за счет конвенции и сильного ветра может происходить загрязнение городской застройки до 1,5 км.

-

3. Зона пожара, расположенная на уровне чердачного (последнего) этажа зданий. На долю этого источника загрязнения приходится около 3 % возникающих пожаров в зданиях. Исследования пожаров показали, что для данной зоны характерно интенсивное горение. Пылающие факелы над очагом пожара достигают высоты несколько метров. За счет конвекции и движения ветра может происходить загрязнение городской застройки от 300 до 500 м.

Число жертв несмертельного отравления продуктами горения определяется размером зоны загрязнения воздуха на каждом пожаре. Границы загрязненных территорий определялись расстоянием от очага пожара, на котором качество атмосферы соответствует ПДК среднесуточным. В результате проведенных исследований установлено [9, 10], что усредненная зона загрязнения находится в границах от объекта пожара:

при квартальной застройке 120 150 м;

при срочной застройке 60 80 м;

при смешанном типе застройки 80 100 м.

Кроме того, границы загрязненных территорий не являются постоянной величиной и зависят от следующих факторов: рельефа местности; планировочных решений застройки территории (строчная, квартальная и смешанная); продолжительности пожара; направления и скорости ветра в зоне застройки объекта пожара; метеоусловий на момент пожара (снег, дождь); планировочных решений объекта пожара (секционная, коридорная, комбинированная); количества и вида сгоревшей пожарной нагрузки.

Это позволяет сделать вывод, что ежегодно в городе десятки тысяч людей испытывают на себе воздействие токсичных продуктов горения. Отсутствие исчерпывающих данных о составе продуктов горения является одной из причин, которая делает прогноз экологических последствий пожаров приближенным, особенно с учетом того, что в реальных условиях полный анализ газовоздушной среды при пожарах вообще не производится, насколько об этом можно судить по доступным изучению источникам литературы [4, 6]. Вместе с тем даже ориентировочная оценка экологических последствий пожаров заслуживает внимания, поскольку осознание опасности позволяет предпринимать меры по ее уменьшению.

Таким образом, ежегодно в среднем в г. Иркутске пожары привносят в атмосферу города дополнительно до 65 т загрязняющих веществ, которые ранее не учитывались при оценке загрязнения и не были учтены в стратегии экономического оздоровления окружающего мира и защиты от необоснованного риска здоровья и жизни людей.

По сравнению с выбросами от других антропогенных источников нельзя считать пожары в городе глобальным источником загрязнения окружающей среды, но на локальном уровне их опасность очевидна.

Экологический риск, возникающий в результате пожаров, отражается на здоровье и материальных интересах отдельных людей и населения микрорайонов. В связи с этим необходимо вырабатывать механизм оценки последствий пожаров, чтобы избежать ухудшения качества окружающей среды и оценить скрытый в этом характер опасности пожаров для человека.