Экологические практики обращения с твердыми коммунальными отходами в малых городах Европейской части Арктической зоны Российской Федерации

Автор: Козловский Владимир Вячеславович, Недосека Елена Владимировна, Тишков Сергей Вячеславович

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономическая социология и демография

Статья в выпуске: 1 (118) т.30, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность исследования определяется негативным воздействием постоянного увеличения количества твердых коммунальных отходов на состояние окружающей среды. Самыми уязвимыми оказываются малые города Арктической зоны Российской Федерации. Цель статьи - по материалам проведенного исследования выявить ценностные основания, преобладающие в экологическом сознании и доминирующие типы экологического поведения населения малых городов европейской части Арктической зоны Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Материалы и методы. Материалами послужили результаты эмпирического исследования, проведенного методом анкетного опроса в августе - ноябре 2020 г. на арктических территориях Республики Карелия и Мурманской области (n = 1 303). Методом анкетирования был осуществлен массовый репрезентативный опрос жителей арктических территорий по проблеме твердых коммунальных отходов. Статистические методы обработки количественных данных позволили выявить основные корреляционные зависимости между переменными в отношении низовых практик обращения с твердыми коммунальными отходами по полу, возрасту и месту проживания респондентов. Результаты исследования. Определено, что факторы формирования практик экологически ориентированного обращения с твердыми коммунальными отходами становятся ключевыми детерминантами современной экологической культуры населения. Овладение населением малых городов Арктической зоны Российской Федерации эффективными (проэкологическими) способами обращения с твердыми коммунальными отходами происходит медленно и двойственно. Преодоление амбивалентности экологической культуры в практиках обращения с твердыми коммунальными отходами состоит в трансформации традиционно слабого экологически ориентированного поведения в модели экологически сознательных действий. Обсуждение и заключение. Решающей проблемой для населения удаленных территорий Арктической зоны Российской Федерации является слабая организация процесса обращения с отходами: отсутствие инвестиционной привлекательности для бизнеса, низкий уровень развития инфраструктуры, незначительное финансирование. Этими обстоятельствами преимущественно определяется невысокая мотивация и мобилизация населения на освоение различных экологических практик. Материалы статьи будут полезны представителям региональной и муниципальной власти, специалистам экологических некоммерческих организаций.

Малые города, арктическая зона российской федерации, экологические практики, обращение с твердыми коммунальными отходами, раздельный сбор отходов

Короткий адрес: https://sciup.org/147237281

IDR: 147237281 | УДК: 316.422:338.46(985)

Текст научной статьи Экологические практики обращения с твердыми коммунальными отходами в малых городах Европейской части Арктической зоны Российской Федерации

Финансирование. Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 20-010-00245 «Современное состояние и прогнозирование эколого-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации».

Original article

Environmental Practices of Waste Management in the Small Towns of the European Part in the Arctic Zone of the Russian Federation

-

V. V. Kozlovskiya,b*, E. V. Nedosekaa, S. V. Tishkovc

-

a Sociological Institute of the RAS – Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences

(St. Petersburg, Russian Federation), b Saint-Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation),

Introduction. The relevance of the study is determined by the negative consequences for the environment from the constant increase in the amount of municipal solid waste. The most vulnerable in this situation are small towns in the Arctic zone of the Russian Federation. The remoteness, inaccessibility, as well as the difficult socio-economic situation of these settlements are serious obstacles to achieving both the effectiveness of the implementation of the reform of production and consumption waste management, and the goals of sustainable development of the region. The purpose of the article is to identify the value foundations prevailing in environmental consciousness and the prevailing types of environmental behavior of the population of small towns in the European part of the Russian Arctic in the field of solid waste management.

Materials and Methods. The article presents the results of an empirical study conducted by a questionnaire survey in August-November 2020 in the Arctic territories of the Republic of Karelia and the Murmansk region. The number of respondents is 1303. The questionnaire method is used to carry out a mass representative survey of residents of the Arctic territories on the problem of municipal solid waste. Statistical methods for processing quantitative data makes it possible to identify the main correlations between variables in relation to grassroots practices in the management of municipal solid waste by gender, age and place of residence of the respondents.

Results. The paper shows the findings of a sociological study, during which the peculiarities of the perception of the population of small towns in the Republic of Karelia and the Murmansk region of environmental problems were identified and an assessment of the degree of threat to the environment from illegal dumps and household waste was given. The authors studied the direct practices of handling household waste and the willingness of respondents to change the traditional poorly environmentally oriented behavior to environmentally conscious actions.

Discussion and Conclusion. The study showed that the problem of the increasing amount of MSW is relevant and causes a high degree of concern among the population. At the same time, the majority of respondents implement behavioral practices that indirectly affect the environment. The decisive problem for the population of remote areas of the Russian Arctic is the poor organization of the waste management process: lack of investment attractiveness for business, low level of infrastructure development, little funding, which determines low motivation and mobilization of the population to master various environmental practices. The results obtained can be used by regional and municipal authorities, regional operators and specialists of environmental nongovernment organizations.

The authors declare that there is no conflict of interest.

Funding. The article was prepared with financial support from the Russian Foundation for Basic Research as part of the scientific project No. 20-010-00245 “Current state and forecasting of ecological and economic development of the Arctic zone of the Russian Federation”.

Введение. Арктическая зона Российской Федерации (далее – АЗРФ) представляет собой регион приполярных и заполярных территорий и акваторий, которые определены в государственной политике как область стратегического значения и повышенного управленческого внимания. В настоящее время в состав АЗРФ полностью или частично входят следующие административно-территориальные субъекты: Мурманская область, Ненецкий, Чукотский

РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 30, № 1, 2022 У^У -и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также некоторые муниципальные образования Архангельской области, Республик Коми, Карелия, Саха (Якутия), Красноярского края1. Учитывая протяженность границ АЗРФ, географически регион представлен двумя частями: европейской и азиатской. Это территории с природно-климатической спецификой, сопряженной с высокой уязвимостью геосистем и низкой способностью к восстановлению ландшафтов, наиболее чувствительные к загрязнению с повышенной антропогенной нагрузкой в ходе многолетней производственной эксплуатации и интенсивности, ведущей к деградации арктических земель.

Специфика территории европейской части АЗРФ заключается в инфраструктурной развитости и относительной близости к транспортным артериям центральной части Российской Федерации. Входящие в европейскую часть АЗРФ регионы имеют развитый промышленный потенциал, включают предприятия горнодобывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной промышленности, отличающиеся применением экологически агрессивных технологий, промышленный потенциал которых сосредоточен в малых городах. Данный тип поселений в АЗРФ имеет свои исторические и социально-экономические особенности. Большинство арктических малых городов возникло в результате политики советской индустриализации, основанной на плановой экономике, в рамках которой были реализованы принудительное расселение и добровольная трудовая мобилизация. Последствиями этого стали слабая укорененность и высокая миграционная подвижность населения (особенно это отличает Мурманскую область).

В настоящее время значительная часть малых городов Севера находится в статусе моногородов с действующими промышленными предприятиями, продолжающими активную производственную деятельность. Согласно имеющимся документам о состоянии их окружающей среды, отходы горнодобывающей и обрабатывающей промышленности неуклонно растут и составляют основную долю от совокупного количества образования всех видов отходов производства и потребления (99,7 % в Мурманской области, 96,5 % в Республике Карелия)2. Население зависит от фактических условий занятости на производстве, которое наносит вред окружающей среде, здоровью жителей и, таким образом, оставляет экологический след [1; 2]. Экологический урон, наносимый промышленными предприятиями, является общим фоном экологической ситуации в изучаемых малых городах. Общий неблагоприятный экологический контекст малых промышленных городов влияет на уровень личного участия в практиках преобразования окружающей среды, одним из показателей которого являются практики обращения населения с отходами потребления.

Цель статьи – по результатам проведенного исследования определить преобладающие в экологическом сознании ценностные ориентации и типы экологического поведения населения малых городов европейской части Арктической зоны Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Актуальность исследования продиктована как ухудшением экологической ситуации из-за возрастания объемов твердых коммунальных отходов (ТКО), так и реализацией масштабной реформы обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации. Препятствия в ходе реализации реформы были особенно ощутимы на территориях субъектов Арктической зоны. Одним из них является шаблонное исполнение задач реформы вне учета природно-климатических особенностей (низкие среднегодовые температуры, присутствие в большинстве районов многолетних мерзлых грунтов), а также географического положения (удаленность и труднодоступность территорий). Это негативно сказалось на инвестиционной привлекательности для предпринимательского сообщества проектов по обработке и утилизации ТКО [3; 4]. Слабый интерес со стороны предпринимательского сообщества и проблемы с работой региональных операторов фактически привели к тому, что ответственность за обращение с ТКО в исследуемых субъектах ложится на население, которому предлагается по собственной инициативе самостоятельно разделять, сжигать и компостировать отходы. Анализ территориальной схемы обращения с отходами в Республике Карелия и Мурманской области показал, что, несмотря на признание необходимости внедрения практик раздельного сбора отходов, а также сбора вторичных и переработки отходов, на сегодняшний день основная ставка сделана на захоронение: более 70 % образовавшихся ТКО размещаются на полигонах3 (показатель переработки не превышает 10 % в изучаемых субъектах). Утилизация в незначительных количествах производится в Мурманской области (9 %), в Республике Карелия она полностью отсутствует.

Планируемые в территориальных схемах обращения с отходами масштабы снижения образования ТКО до 2025 г. оказываются декларативными в условиях растущих объемов ТКО и сокращения численности населения малых городов в изучаемых субъектах4.

Обзор литературы. В малых городах Арктической зоны условия окружающей среды определены исторической, социально-культурной спецификой и особым экологическим статусом территорий, приобретенным в результате агрессивной деятельности градообразующих предприятий. Средовые факторы обусловливают необходимость адаптации и приспособления к вызовам окружающей среды, которые осуществляются в разнообразных социальных практиках, теоретически представлены в работах П. Бурдье и Э. Гидденса. Социальные практики определяются П. Бурдье как поведенческие акты социальных субъектов, происходящие в соответствии с их представлениями об окружающей действительности. Социальными практиками П. Бурдье считал как целесообразные действия индивидов по преобразованию социального мира, так и каждодневные, рутинные, не требующие объяснения5. Согласно Э. Гидденсу, социальные практики совершаются привычным образом в ходе повседневной социальной деятельности как рутинные действия, в которых «рутина обеспечивает целостность личности социального деятеля в процессе его (ее) повседневной деятельности, а также является важной составляющей институтов общества, которые являются таковыми лишь при условии своего непрерывного воспроизводства»6. Ключевым компонентом социальных практик в указанных теориях являются социальные действия, основной функцией которых выступает «раскрытие» способов деятельности, познания, общения индивидов, проявляющихся в конкретной культуре и при определенном уровне развития общества.

Экологическое действие как разновидность социального определяется типом рациональности, смысловыми структурами человеческого поведения и характером социальных взаимодействий. Оно сопряжено с экологическим сознанием, под которым мы понимаем совокупность научных и обыденных представлений населения об экологических проблемах своего региона, восприятие степени экологической опасности, обеспокоенности состоянием окружающей среды и осознания личной ответственности и вклада в антропогенную нагрузку на окружающую среду. Экологическое сознание как ядро экологической культуры отражает отношение к природной среде, к своему жизненному пространству, трансформируется в экологических поведенческих практиках.

Взаимосвязь между сознанием (действующих в нем установок) и поведением является предметом множества теорий. В частности, теория обоснованного действия (Theory of Reasoned Action) утверждает, что установки и субъективные нормы предсказывают поведенческие намерения, которые, в свою очередь, предсказывают поведение7. В зарубежных исследованиях данная теория получила широкое применение. В дальнейшем в ее рамках особое внимание уделялось изучению факторов, оказывающих влияние на экологическое поведение. Было обнаружено, что важными факторами являются социально-демографические переменные, такие как пол8 [5], возраст [5; 6], образование [7; 8], социальный класс и доход [9; 10].

В настоящее время наиболее популярной теоретической моделью, объясняющей экологическое поведение в его взаимосвязи с сознанием, является теория экологического активизма, основанная на анализе взаимосвязи ценностей, убеждений, норм [11]. В рамках данной теории исследования сосредоточились на ценностях и моральных нормах при анализе отношения людей к окружающей среде [12-14]. Кроме того, было подчеркнуто, что знание и осведомленность об экологических проблемах оказывают важное влияние на проэкологическое поведение [15; 16].

Особое методологическое значение для настоящего исследования имеют работы П. Стерна [11; 17–20]. В рамках ценностной теории ученый выделил три типа экологических ценностей:

– эгоистические: «основаны на убеждении о вреде экологических рисков для здоровья субъектов природопользования. В соответствии с данной логикой субъекты совершают экологически-ориентированные действия для удовлетворения индивидуальных потребностей»;

– альтруистические: «ценности, согласно которым субъект включается в экологически-ориентированные действия с целью обеспечения здоровой окружающей среды для других субъектов и будущих поколений»;

– биосферическиe: «отражают веру индивида в абсолютную ценность природы. Природа признается изначально самоценной, имеющей право на существование вне необходимости удовлетворения потребностей субъектов» [21, с. 331].

Набор ценностей формирует экологические установки индивидов, которые определяют тип экологического поведения. П. Стерн предлагает выделять экологический активизм (активное участие в экологических организациях и демонстрациях) и неактивное поведение в общественной сфере, связанное с поддержкой неактивистов [20]. Поведенческие практики неактивистов предполагают пассивные формы участия, связанные с влиянием на окружающую среду через государственную политику (создание экологических петиций, присоединение к экологическим организациям, готовность платить экологические налоги). В отличие от экологических активистов поведение неактивистов больше связано с косвенным влиянием на окружающую среду.

Экологические практики понимаются нами как совокупность устойчивых, рутинизированных экологических действий, обусловленных сложившимися

РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 30, № 1, 2022 У^У -экологическими ценностями, нормами, образцами и представлениями. В них проявляется феномен человека как «биологического и социального существа, эволюционирует структура связей человека и общества с окружающей средой, вырабатываются экологические отношения и потребности, формируется экологическое сознание человека» [22, с. 275]. Экологические практики населения в области сокращения отходов потребления продолжительное время являются предметом социологического изучения9.

Исследованиями экологического сознания и поведения как неотъемлемых структурных компонентов понятия экологических практик занимаются М. В. Рыбакова [22], П. О. Ермолаева [23], Ю. В. Ермолаева [24-27], О. А. Ба-шева10, О. Д. Цепилова, В. Б. Гольбрайх [28; 29], М. А. Шабанова [30; 31] и др. В частности, в работах ученых представлен анализ цифрового участия населения как вида экологических практик: исследователями обозначены конкретные цифровые площадки и выявлены основные типы участия населения в них [22-27], определена роль цифрового участия в «мусорных» протестах [28; 29], проведен анализ уровня реального и потенциального включения населения в раздельный сбор бытовых отходов и в разнообразные социально-экономические практики, снижающие (прямо или косвенно) образование мусора [30; 31]. Особого внимания заслуживают работы, посвященные состоянию практик обращения с отходами в крупных российских мегаполисах, в частности в Москве и Казани [26], Москве и Санкт-Петербурге [32], Нижнем Новгороде11.

Чаще всего исследовательское внимание преимущественно сосредоточено на экспертизе нормативно-правовых актов и возможностей территорий к реализации «мусорной» реформы. Эмпирические материалы в большей степени посвящены изучению мнения и реальных практик обращения с отходами жителей больших городов и мегаполисов. Новизна данного исследования заключается в изучении экологических практик обращения населения с ТКО в малых городах. Принципиальными отличиями малых городов выступают несоизмеримые возможности данных поселений по наличию и доступности инфраструктуры (например, по переработке и раздельному сбору отходов). Значимую роль играют и экологические организации, офисы которых находятся в крупных городах субъектов АЗРФ, а удаленность и труднодоступность поселений изучаемого типа затрудняют работу экологических активистов.

Материалы и методы. Объектом исследования выступает население малых промышленных городов АЗРФ, а именно Республика Карелия (ее арктические территории: Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский муниципальные районы и Костомукшский городской округ) и Мурманская область, предметом – исследование экологических практик населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

В ходе исследования решались следующие задачи: 1) выявление факторов формирования экологически ориентированного обращения с твердыми коммунальными отходами как базового элемента современной экологической культуры населения; 2) объяснение ситуации медленного противоречивого овладения населением малых городов европейской части АЗРФ оптимальными способами обращения с твердыми коммунальными отходами; 3) оценка путей преодоления амбивалентности экологической культуры в практиках обращения с твердыми коммунальными отходами.

Эмпирическое исследование проводилось методом анкетного опроса в августе – ноябре 2020 г. в малых городах Республики Карелия (а именно в Кеми, Лоухах, Беломорске, Костомукше, Сегеже, Калевале) и в Мурманской области – Апатитах и Ковдоре. Выборка репрезентативная, квотная, насчитывала 1 303 чел., из них 1 102 чел. – жители Республики Карелия, 201 чел. – Мурманской области. Выборка структурирована по полу и возрасту: доля женщин составила 54,5 %, мужчин – 45,5 %. Выборка представлена 4 возрастными группами: от 16 до 20 (2,3 %), от 21 до 35 (36,7), от 36 до 55 (42,7) и от 56 до 75 лет (18,3 %).

В исследовании были использованы количественные, статистические методы: анализ линейных распределений, корреляционный анализ; качественные методы: систематизация, обобщение мнений (оценок). Данные методы позволили выявить массовые представления жителей арктических территорий о проблеме ТКО, а также определить основные низовые практики обращения с твердыми коммунальными отходами.

Концептуально исследование сосредоточено на обнаружении противоречий, состоящих в столкновении уровня осознанности экологических проблем, озабоченности населения состоянием окружающей среды с устоявшимися образцами поведения в обращении с ТКО. В реальных практиках обращения с ними отражается конфликт ценностей, установок и поведения в сфере экологической политики. Практики неэффективного управления процессами обращения с отходами порождают беспокойство, тревогу, уход от активного поведения.

Результаты исследования. В соответствии с задачами эмпирического исследования выявлены типы ценностей в экологическом сознании населения арктических регионов. Для определения преобладающих типов ценностей нами были обозначены следующие индикаторы:

-

– восприятие населением экологических проблем и их оценка в месте непосредственного проживания и в регионе проживания;

-

– оценка респондентами степени угрозы окружающей среде от незаконных свалок и бытового мусора.

Поведенческий компонент экологических практик изучался через индикаторы, позволившие определить тип преобладающего экологического поведения у населения малых городов АЗРФ:

-

– непосредственные практики обращения с бытовыми отходами в условиях домохозяйств и общественных территорий;

-

– субъективная оценка готовности респондентов к экологически ориентированному поведению в отношении практик обращения с отходами.

Одной из задач эмпирического исследования стало изучение восприятия экологических проблем и их оценка населением в месте непосредственного проживания и в регионе проживания. Переменные, которые касались удовлетворенности респондентов состоянием окружающей среды на различных территориях, для удобства восприятия были проанализированы по средним значениям с применением T-критерия Стьюдента с поправкой Бонфферони12 (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Сравнение средних (T-критерий Стьюдента с поправкой Бонфферони) по степени удовлетворенности населением состоянием окружающей среды по различным территориям, в разрезе по субъектам

T a b l e 1. Comparison of the medians (T-criterion with Bonferroni correction) by the degree of the population satisfaction with the environmental condition in various territories with breakdown by federal subjects

|

Насколько Вас удовлетворяет состояние окружающей среды / How are you satisfied with the condition of the environment: |

Республика Карелия / The Republic of Karelia |

Мурманская область / The Murmansk region |

|

В месте Вашего непосредственного проживания (город, район) / In the place of your own residence (city, district) |

3,4 |

2,8 |

|

В регионе проживания (в области, республике) / In the region of residence |

3,4 |

2,8 |

(in the region, republic)

Примечание / Note . Среднее значение; 1 – полностью не удовлетворяет, 5 – полностью удовлетворяет / Average value; 1 – completely does not satisfy, 5 – completely satisfy.

Жители Мурманской области продемонстрировали одинаковый уровень удовлетворенности окружающей средой по территориям (среднее значение 2,8), что соответствует варианту «скорее неудовлетворительное». Напротив, жители Республики Карелия более оптимистичны в оценках качества окружающей среды в местах непосредственного проживания (среднее значение 3,4) и характеризуют ситуацию как «удовлетворительную». Большинство респондентов обоих регионов, особенно в группах до 20 и 56–75 лет, отметили ухудшение экологической ситуации как в городе, так и в регионе непосредственного проживания (табл. 2). Женщины (65,4 %) оказывались более критичны в оценках, чем мужчины (56,6 %), и чаще отмечали альтернативу «ситуация ухудшилась» по всем типам территорий.

Т а б л и ц а 2. Распределение ответов на вопрос «Как изменилась экологическая ситуация за последние 10 лет?» в территориальном разрезе (закрытый вопрос, один ответ, валидный процент от всех опрошенных)

T a b l e 2. Distribution of respondentsʼ answers to the question “How has the environmental situation changed over the past 10 years?” in the territorial context (closed question, one answer, valid % of all respondents)

|

Вариант ответа / Variant of answer |

В городе проживания / In the place of one’s own residence |

В регионе проживания / In the region of residence |

||

|

Республика Карелия / The Republic of Karelia |

Мурманская область / The Murmansk region |

Республика Карелия / The Republic of Karelia |

Мурманская область / The Murmansk region |

|

|

Улучшилась / Get better |

6,4 |

10,2 |

5,4 |

8,7 |

|

Не изменилась / Without changes |

32,5 |

29,9 |

34,3 |

32,8 |

|

Ухудшилась / Get worse |

61,1 |

59,9 |

60,3 |

58,5 |

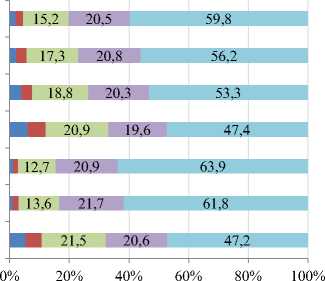

К наиболее значимым экологическим проблемам респонденты отнесли: загрязнение воздуха (64 %) и воды (62), образование промышленных (60) и бытовых отходов (56 %) (рис. 1). В практиках обращения населения с отходами в регионе обнаружено, что возможности территории во многом зависят от эффективности управленческих решений.

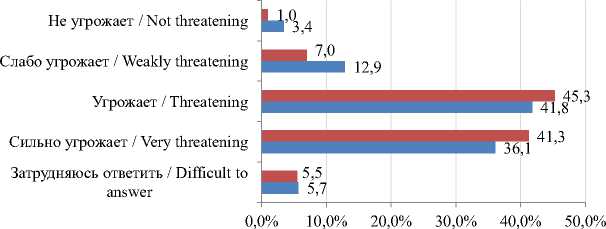

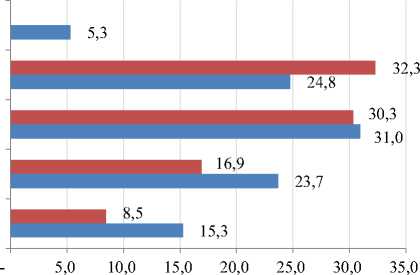

На фоне высокой обеспокоенности по поводу образования незаконных свалок и бытового мусора (рис. 2) выявлены факторы их появления, состоящие в удаленности поселений, недостаточности объектов инфраструктуры по сбору отходов. Опрошенные в Мурманской области чаще выделяли альтернативу «угрожает» (45,3 % в Мурманской области и 41,8 % в Республике Карелия) и «сильно угрожает», чем в Республике Карелия (41,3 против 36,1 %).

Образование промышленных отходов / Industrial waste generation

Образование бытовых отходов / Formation of household waste

Истощение природных ресурсов / Depletion of natural resources

Изменение климата / Climate change (global warming)

Загрязнение воздуха / Air pollution

Загрязнение воды / Water pollution

Вымирание видов животных и растений / Extinction of animal and plant species

-

■ Абсолютно не значимо / Absolutely not significant

-

■ Скорее не значимо / Rather not significant

-

■ Сложно оценить / Difficult to assess

-

■ Скорее значимо / Rather significant

-

■ Абсолютно значимо / Absolutely significant

Р и с. 1. Распределение оценок респондентов на вопрос о значимости экологических проблем (закрытый вопрос, один ответ, валидный процент от всех опрошенных)

F i g. 1. Distribution of respondentsʼ ratings on the importance of environmental problems (closed question, one answer, valid percent of all respondents)

-

■ Мурманская область / The Murmansk region

-

■ Республика Карелия / The Republic of Karelia

Р и с. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о степени угрозы окружающей среде от незаконных свалок и бытового мусора (закрытый вопрос, один ответ, валидный процент от всех опрошенных)

F i g. 2. Distribution of respondents’ answers to the question about the degree of threat to the environment from illegal dumps and household garbage (closed question, one answer, valid percent of all respondents)

Согласно данным, примерно треть респондентов не имеют представления о возможностях территорий по сбору отходов вторичного сырья (табл. 3). Наиболее доступными являются услуги по сбору металла (34,8 %), менее доступными – по сбору бумаги/картона (25,7), стекла и пищевых отходов (7,0 %), несмотря на то, что территориальные схемы обращения с отходами анализируемых территорий предусматривают раздельный сбор. В реальности контейнеры для сбора пластика и стекла также остаются инициативой волонтерского движения и экоактивистов. Степень осведомленности об услугах по сбору вторичного сырья в субъектах проявляется по-разному. Респонденты Мурманской области чаще отмечали альтернативу «не знаю» (каждый третий), чем в Республике Карелия, где жители более уверены в наличии или отсутствии конкретных услуг.

Т аб л и ц а 3. Сведения о доступности для населения услуг по сбору вторичного сырья для переработки (закрытый вопрос, валидный процент от числа ответивших) T a b l e 3. Information about the availability of waste collection services for recycling for the population (closed question, valid percent of the number of respondents)

|

Вариант ответа / Variant of answer |

Есть / There is a place |

Нет / There is no a place |

Не знаю / Don’t know |

|

Металл / Metal |

34,8 |

39,4 |

25,8 |

|

Бумага/картон / Paper / cardboard |

25,7 |

45,5 |

28,8 |

|

Пластик / Plastic |

22,2 |

49,5 |

28,3 |

|

Стекло / Glass |

6,5 |

61,9 |

31,6 |

|

Пищевые отходы для компоста / Food waste for compost |

6,8 |

58,2 |

35,1 |

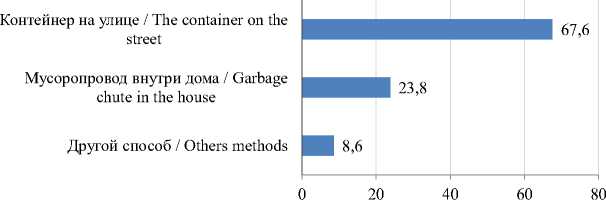

Исследование показало, что большинство опрошенных выбрасывает накопленные бытовые отходы (мусор) в общий контейнер, расположенный на улице (67,6 %), а некоторые респонденты – в мусоропровод в многоквартирном доме (14,1 %). К последнему способу жители Мурманской области прибегают чаще, чем жители Республики Карелия (26,4 против 11,0 %). Другие варианты сбора мусора населением изучаемых субъектов практически не используются (рис. 3). Доля респондентов, выбравших остальные варианты ответа, крайне мала (меньше 1 %). Так, «Другое» и «Выброс мусора в случайном месте» выбрали 0 % респондентов, «Сжигание, закапывание или другой вид уничтожения мусора» – 0,3, «Выброс мусора на свалку между домами» – 0,5 %.

Анализируя ответы респондентов на вопрос анкеты «В среднем сколько литров мусора создает Ваша семья за неделю?» и сопоставляя их по средним значениям, были получены следующие результаты. По всем территориям объем мусора составляет 34 литра в неделю на домохозяйство, но, рассматривая результаты в разрезе территорий, жители малых городов Мурманской области производят бытовых отходов больше, чем жители Республики Карелия (41 и 33 литра соответственно), при этом для 32,3 % респондентов создаваемые их семьями объемы бытового мусора превышают средние значения.

Р и с. 3. Варианты сбора бытового мусора (закрытый опрос, валидный процент от числа ответивших)

F i g. 3. Options for collecting household garbage (closed question, valid percent of the number of respondents)

Интересно отметить, что в сравнении по объемам производимого мусора жители Республики Карелия лидируют по количеству малых объемов – до 20 литров, в Мурманской области доля тех, кто создает в неделю более 50 литров, больше, чем в Республике Карелия (рис. 4).

Более 50 лет / More than 50 years

50 лет / 50 years

30 лет / 30 years

20 лет / 20 years

10 лет / 10 years

-

■ Мурманская область / The Murmansk region

-

■ Республика Карелия / The Republic of Karelia

Р и с. 4. Объемы образования бытового мусора за неделю в домохозяйствах в разрезе территорий (валидный процент от числа ответивших)

F i g. 4. The volume of household garbage generation per week in households by territories, (valid percent of the number of respondents)

Более половины респондентов выбрасывают опасные отходы вместе с обычными (64,2 % в Мурманской области и 88,7 % в Республике Карелия). Чуть более четверти респондентов Мурманской области используют для этих целей специальные контейнеры (28,4 %). В отношении раздельного сбора отходов распределение ответов продемонстрировало, что 21,3 % опрошенных прибегают к данной практике. Причем в Республике Карелия процент раздельного сбора выше (23,8 %), нежели в Мурманской области (13,6 %).

В осуществлении раздельного сбора отходов в структуре по возрастным группам выявлена статистическая взаимосвязь между переменными по хи-квадрату Пирсона (табл. 4). Наиболее вовлеченной оказалась группа от 56 до 75 лет, на которую пришлось 36,6 % тех, кто по экологическим соображениям занимается сортировкой отходов. На втором месте две группы: до 20 лет (24,1 %) и от 36 до 55 лет (22,2 %). Самые невовлеченные респонденты в возрасте от 21 до 35 лет (14,7 %). По полу респондентов никаких различий обнаружено не было, они в равной мере участвуют в сортировке отходов в своих домохозяйствах.

Т а б л и ц а 4. Распределение ответов на вопрос «За последний месяц отбирали ли вы домашние отходы для переработки по экологическим причинам?» в структуре по возрастным группам (закрытый вопрос, валидный процент от числа ответивших)

T a b l e 4. Distribution of responses to the question “In the last month have you selected household waste to recycle for environmental reasons?” in structure by age groups (closed question, valid percent of the number of respondents)

|

Вариант ответа / Variant of answer |

До 20 лет / Before 20 years |

21–35 лет / 21–35 years |

36–55 лет / 36–55 years |

56–75 лет / 56–75 years |

|

Да / Yes |

24,1 |

14,7 |

22,2 |

36,6 |

|

Нет / No |

75,9 |

85,3 |

77,8 |

63,4 |

С учетом климатических особенностей изучаемых придомовых и городских территорий бытовой мусор часто является фактором загрязнения. Продолжительные снежные и ветреные зимы способствуют тому, что во время весенних паводков улицы и дворы требуют дополнительных личных усилий опрошенных по уборке.

Полученные данные свидетельствуют о значительных расхождениях в действиях горожан по поводу личного участия в субботниках (табл. 5). 52,5 % жителей малых городов Республики Карелия подтвердили свое участие в мероприятиях данного вида. В Мурманской области доля активистов оказалась гораздо меньше – 29,4 %. По возрасту респондентов выделяются те, кто принимает участие в субботниках – их на 10 % больше в группах до 20 лет (58,6 %) и от 56 до 75 лет (57,6 %).

Характерно, что экологически активные горожане Республики Карелия (14,2 %) чаще инициируют субботники, чем горожане из Мурманской области (6,0 %). Среди инициаторов доля женщин превышает долю мужчин (15,7 и 9,5 % соответственно).

Т а б л и ц а 5. Распределение ответов на вопрос об участии респондентов в уборке общественных территорий и выступлении с экологическими инициативами (закрытый вопрос, валидный процент от числа ответивших)

T a b l e 5. Distribution of responses to the question about their participation in cleaning public areas and presenting the environmental initiatives (closed question, valid percent of the number of respondents)

Утверждение / Statement

Выхожу на субботники, уборку мусора на общей территории, в лесу и других местах / I go out to collect garbage in the public places, in the forest and other places

Инициирую субботники, уборку мусора на общей территории и в лесу / I initiate garbage collection in the public places and in the forest

Выступал(а)/выступаю с экологическими инициативами и обращениями в органы власти / I came / come up with environmental initiatives and appeals to the authorities

Состою в природоохранных организациях / I am a member of environmental protection organizations

|

Вариант ответа / Variant of answer |

Республика Карелия / The Republic of Karelia |

Мурманская область / The Murmansk region |

|

Нет / No |

47,5 |

70,6 |

|

Да / Yes |

52,5 |

29,4 |

|

Нет / No |

85,8 |

94,0 |

|

Да / Yes |

14,2 |

6,0 |

|

Нет / No |

96,6 |

97,5 |

|

Да / Yes |

3,4 |

2,5 |

|

Нет / No |

98,9 |

95,0 |

|

Да / Yes |

1,2 |

5,0 |

Менее 5 % жителей в изучаемых субъектах выступают с экологическими инициативами и обращаются в органы власти, но и по этому утверждению процент в Республике Карелия оказался чуть выше, чем в Мурманской области (3,4 против 2,5 %). Доля респондентов из Мурманской области в отношении членства в природоохранных организациях (5,0 %) больше, чем в Республике Карелия.

Респонденты в изучаемых субъектах АЗРФ признают себя лично ответственными за решение экологических проблем (72,7 %) в настоящем (табл. 6). Была обнаружена статистически значимая взаимосвязь по полу респондентов: женщины (56,1 %) чаще отмечали альтернативу «совершенно не согласен(а)», чем мужчины (32,8 %).

70,6 % опрошенных отвергают суждение об ответственности будущих поколений за решение экологических проблем. Была обнаружена статистическая связь между переменными по полу респондентов, из которых женщины больше не согласны (46,8 %), чем мужчины (36,5 %) в вопросе личной заботы об окружающей среде.

Т а б л и ц а 6. Распределение ответов респондентов о степени согласия с утверждениями (закрытый вопрос, один ответ, валидный процент от всех опрошенных)

T a b l e 6. Distribution of respondents’ answers about the degree of agreement with the statements (closed question, one answer, valid percent of all respondents)

|

Утверждение / Statement |

Совершенно согласен / Completely agree |

Скорее согласен, чем не согласен / Rather agree than disagree |

Скорее не согласен, чем согласен / Rather disagree than agree |

Совершенно не согласен / Completely disagree |

Затрудняюсь ответить / I find it difficult to answer |

|

Я не буду заботиться об окружающей среде, если другие не будут заботиться / |

6,8 |

13,3 |

26,3 |

46,4 |

7,2 |

|

I won’t care about the environment if others don’t care Экологические проблемы должны решать будущие поколения / Future |

8,1 |

11,9 |

28,1 |

42,5 |

9,4 |

|

generations should solve environmental problems Я готов(а) поменять мой нынешний образ жизни на благо окружающей среды / I am ready |

18,0 |

33,8 |

18,9 |

13,2 |

16,2 |

|

to change my current lifestyle for the benefit of the environment Экологическая политика не должна стоить мне денег / Environmental policy |

41,8 |

27,8 |

13,6 |

6,2 |

10,5 |

|

should not cost me extra money |

Готовность изменить свой образ жизни на благо окружающей среды высказали 18,0 % опрошенных, а 33,8 % ‒ отметили альтернативу «скорее согласен, чем не согласен». Треть респондентов в возрасте до 20 лет (34,5 %) чаще других возрастных подгрупп выражали абсолютное согласие. В остальных подгруппах доля не превышала 20,0 %. В подгруппе от 56 до 75 лет четверть опрошенных затруднились с ответом. Женщины (23,4 %) чаще мужчин (11,1 %) отмечали альтернативу «совершенно согласен(а)» изменить свой образ жизни.

Большинство респондентов (69,6 %) считает, что экологически ориентированные инициативы не должны «стоить денег». Была обнаружена статистическая взаимосвязь по изучаемым субъектам АЗРФ и по возрасту опрошенных. Жители Республики Карелия (45,4 против 25,9 % в Мурманской области) придерживаются утверждения о том, что экологическая политика не должна быть затратной. Большую категоричность проявляли старшие возрастные группы, особенно в возрасте более 56 лет, в отрицании суждения о том, что экологическая политика – это бремя налогоплательщиков.

Обсуждение и заключение. По результатам исследования были выявлены особенности экологических практик населения малых городов европейской части АЗРФ. Установлено, что респонденты серьезно обеспокоены сложившейся неблагоприятной обстановкой как в месте непосредственного проживания, так и в регионе проживания. Неблагоприятная экологическая среда промышленных городов осознается населением, тревожность вызывает целый ряд проблем, связанных как с качеством воздуха и водных ресурсов, так и с увеличением загрязнения от ТКО, в частности образование незаконных свалок. В оценке возможных путей предотвращения неблагоприятных последствий респонденты продемонстрировали наличие собственной ответственности, и около половины опрошенных готовы к изменению образа жизни в сторону экологически сознательного. Среди предложенных нами альтернатив превалировала доля респондентов со сформировавшимися мнениями и позициями, а процент затруднившихся ответить редко превышал 15 %, что свидетельствует о значительной части населения малых городов, включенной в экологическую повестку.

Несмотря на осознанность и беспокойство в отношении экологических проблем, у населения присутствует амбивалентность, проявляющаяся в преобладании экологически неактивного типа поведения, ориентированного на намерение, а не на результативное действие. Данный тип экологического поведения характеризуется доминированием эгоистических ценностей, отражающих убежденность граждан в наличии экологических рисков от проблем образования ТКО, но сохраняющих образцы экологически безответственного личного поведения. Большая часть опрошенных не занимается раздельным сбором отходов и слабо вовлечена в другие практики, связанные с инициативой (исключение составляют жители малых городов Республики Карелия, где практически каждый второй участвует в субботниках). Практики обращения с твердыми коммунальными отходами имеют особенности в зависимости от возрастных групп. Так, экономически активные респонденты в изучаемых субъектах оказались самой невовлеченной группой: признавая всю остроту проблемы обращения с ТКО, опрашиваемые проявляли скепсис в отношении личной ответственности в ее решении. Возможным объяснением данного факта выступает сложное социально-экономическое положение территорий, порождающее высокие миграционные настроения населения (что подтверждается статистическими данными, в изучаемых объектах миграционная убыль выпадает именно на группы экономически активного возраста). Что вызывает равнодушие и нежелание проявлять экологическую заботу о месте проживания.

В возрастных группах респондентов до 20 лет13 и более 56 лет зафиксировано преобладание альтруистических ценностей в экологическом сознании, опрошенные активно включены с преобладанием женской части населения в эколого-ориентированные действия с целью обеспечения здоровой окружающей среды для себя и других.

На исследуемых территориях были выявлены различия в моделях экологических практик в зависимости от субъекта. Жители малых городов Мурманской области менее удовлетворены экологической ситуацией в регионе, менее осведомлены об услугах по переработке мусора, больше производят бытовых отходов, меньше сортируют их, но чаще ориентированы на выброс опасных отходов в специальные контейнеры, чем жители Республики Карелия.

Таким образом, несмотря на активную реализацию реформы, качественного изменения в практиках обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях малых промышленных городов не произошло. Несмотря на вовлеченность населения в неблагоприятный экологический контекст, связанный с серьезным экологическим следом от промышленных предприятий, на уровне личной экологической активности наблюдается тотальная не-активность. В практиках обращения с твердыми коммунальными отходами по-прежнему преобладают традиционные неэкологичные способы.

Больший оптимизм вызывает включенность граждан в экологическую повестку и высокая обеспокоенность, что является потенциалом для формирования у населения новых моделей эколого-ориентированного поведения, соответствующих целям устойчивого развития.

Ключевой проблемой в области обращения с отходами остается рассогласованность управленческих целей и действий в достижении эффективности реализации «мусорной» реформы. В частности, во всех регионах АЗРФ основная ставка в области хранения, утилизации и обработки ТКО сделана на мусоросортировочные комплексы и дальнейшее захоронение отходов, что отрицательно сказывается на мотивации населения, например, к раздельному сбору отходов. Примечательно, что территориальные схемы всех регионов

-

АЗРФ предполагают раздельный сбор отходов в перспективе, однако в настоящее время эта задача фактически не реализуется. Сбор и переработка отходов остаются уделом волонтерских инициатив. Наиболее значимыми проблемами в условиях реализации реформы являются: недостаточность ресурсов, неразвитость инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами в малых городах, слабая мобилизация экономически активного населения.

Результаты могут послужить основой для дальнейших сравнительных исследований практик обращения с ТКО в других регионах АЗРФ и России. Материалы статьи могут быть использованы представителями муниципальных и региональных властей, региональными операторами в достижении эффективных задач реформы в работе с населением. Специалистам экологических НКО полученные результаты могут послужить для выстраивания работы с населением, исходя из потребностей и мотивации разных возрастных групп.

Список литературы Экологические практики обращения с твердыми коммунальными отходами в малых городах Европейской части Арктической зоны Российской Федерации

- Клюкина Э. С. Экологические угрозы здоровью населения промышленных территорий Арктического региона // Труды Кольского научного центра РАН. 2018. Т. 9, № 2-13. С. 91-103. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34957478 (дата обращения: 03.08.2021).

- Заболеваемость взрослого населения европейской Арктики Российской Федерации с развитой горно-металлургической промышленностью / А. Н. Никанов [и др.] // Российская Арктика. 2019. № 6. С. 20-27. doi: https://doi.org/10.24411/2658-4255-2019-10063

- Территориальные схемы обращения с отходами в Российской Арктике: повод для дискуссии / П. Ф. Агаханянц [и др.] // Российская Арктика. 2019. № 6. С. 48-55. doi: https://doi.org/10.24411/2658-4255-2019-10067

- Недосека Е. В., Козловский В. В. Региональная специфика обращения с ТКО в Арктической зоне РФ // Арктика и Север. 2021. № 42. С. 223-241. doi: https://doi. org/10.37482/issn2221-2698.2021.42.223

- Nawrotzki R. J. The Politics of Environmental Concern: A Cross-National Analysis // Organization & Environment. 2012. Vol. 25, issue 3. Pp. 286-307. doi: https://doi. org/10.1177/1086026612456535

- Nawrotzki R. J., Pampel F. C. Cohort Change and the Diffusion of Environmental Concern: A Cross-National Analysis // Population and Environment. 2013. Vol. 35. Pp. 1-25. doi: https://doi.org/10.1007/S11111-012-0182-4

- Franzen A., Meyer R. Environmental Attitudes in Cross-National Perspective: A Multilevel Analysis of the ISSP 1993 and 2000 // European Sociological Review. 2010. Vol. 26, issue 2. Pp. 219-234. doi: https://doi.org/10.1093/esr/jcp018

- Gifford R., Nilsson A. Personal and Social Factors that Influence Pro-Environmental Concern and Behaviour: A Review // International Journal of Psychology. 2014. Vol. 49, issue 3. Pp. 141-157. doi: https://doi.org/10.1002/ijop.12034

- Fairbrother M. Rich People, Poor People, and Environmental Concern: Evidence across Nations and Time // European Sociological Review. 2014. Vol. 29, issue 5. Pp. 910-922. doi: https://doi.org/10.1093/esr/jcs068

- Sulemana I., James H. S., Valdivia C. B. Perceived Socioeconomic Status as a Predictor of Environmental Concern in African and Developed Countries // Journal of Environmental Psychology. 2016. Vol. 46. Pp. 83-95. doi: https://doi.org/10.1016/jjen-vp.2016.04.002

- A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism / P. C. Stern [et al.] // Human Ecology Review. 1999. Vol. 6, issue 2. Pp. 81-98. URL: https://www.humanecologyreview.org/pastissues/her62/62sternetal.pdf (дата обращения: 03.08.2021).

- Kollmuss A., Agyeman J. Mind the Gap: Why do People Act Environmentally and what are the Barriers to Pro-Environmental Behavior? // Environmental Education Research. 2002. Vol. 8, issue 3. Pp. 239-260. doi: https://doi.org/10.1080/13504620220145401

- Nordlund A. M., Garvill J. Value Structures Behind Proenvironmental Behavior // Environmental Behavior. 2002. Vol. 34, issue 6. Pp. 740-756. doi: https://doi. org/10.1177/001391602237244

- Oreg S., Katz-Gerro T. Predicting Proenvironmental Behavior Cross-Nationally: Values, the Theory of Planned Behavior, and Value-Belief-Norm Theory // Environmental Behavior. 2006. Vol. 38, issue 4. Pp. 462-483. doi: https://doi.org/10.1177/0013916505286012

- Cultural Variability in the Link Between Environmental Concern and Support for Environmental Action / K. Eom [et al.] // Psychological Science. 2016. Vol. 27, issue 10. Pp. 1331-1339. doi: https://doi.org/10.1177/0956797616660078

- Tam K. P., Chan H. W. Generalized Trust Narrows the Gap Between Environmental Concern and Pro-Environmental Behavior: Multilevel Evidence // Global Environmental Change. 2018. Vol. 48. Pp. 182-194. doi: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.12.001

- Stern P. C. New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior // Journal of Social Issues. 2000. Vol. 56, issue 3. Pp. 407-424. doi: https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175

- Stern P. C. Information, Incentives and Pro-Environmental Consumer Behavior // Journal of Consumer Policy. 1999. Vol. 22. Pp. 461-468. doi: https://doi. org/10.1023/A:1006211709570

- Stern P. C. Understanding Individuals' Environmentally Significant Behavior // Environmental Law Reporter: News and Analysis. 2005. No. 35. Pp. 10785-10790. URL: https://www.researchgate.net/publication/237713852_Understanding_Individuals'_ Environmentally_Significant_Behavior (дата обращения: 03.08.2021).

- Stern P. Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior // Journal of Social Issues. 2000. Vol. 56, no. 3. Pp. 407-424. doi: https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175

- Ермолаева П. О., Ермолаева Ю. В. Критический анализ зарубежных теорий экологического поведения // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 4. С. 323-346. doi: https://doi.org/10.14515/ monitoring.2019.4.16

- Рыбакова М. В. Социальные экологические практики как условие модернизации России // Социально-гуманитарные знания. 2012. № 2. С. 273-280. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-ekologicheskie-praktiki-kak-uslovie-modernizatsii-rossii (дата обращения: 03.08.2021).

- Ермолаева П. О., Ермолаева Ю. В., Башева О. А. Цифровой экологический активизм как новая форма экологического участия населения // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19, № 3. С. 376-408. doi: https://doi.org/10.17323/1728-192x-2020-3-376-408

- Ермолаева Ю. В. Трансформация социально-экологических практик обращения с отходами в менталитете граждан России // Научный результат. Социология и управление. 2021. Т. 7, № 1. С. 104-116. doi: https://doi.org/10.18413/2408-9338-2021-7-1-0-8

- Ермолаева Ю. В. Управление отходами в условиях критической ситуации распространения COVID-19 // Primo Aspectu. 2020. № 2 (42). С. 27-39. doi: https://doi. org/10.35211/2500-2635-2020-2-42-27-39

- Ermolaeva Yu. V., Rybakova M. V. Civil Social Practices of Waste Recycling in Russia (Moscow and Kazan) // IIOAB Journal. 2019. Vol. 10, no. S 1. Pp. 153-156. URL: https://www.iioab.org/II0ABJ_10.S1_153-156.pdf (дата обращения: 03.08.2021).

- Ермолаева Ю. В. Модернизация сектора обращения с отходами в России: предложения экспертов и населения // Финансовые рынки и банки. 2021. № 6. С. 38-45. doi: https://doi.org/10.24158/spp.2020.8.4

- Цепилова О. Д., Гольбрайх В. Б. Экологический активизм: мобилизация ресурсов «мусорных» протестов в России в 2018-2020 гг. // Журнал социологии и социальной антропологии. 2020. Т. 23, № 4. С. 136-162. doi: https://doi.org/10.31119/ jssa.2020.23.4.5

- Гольбрайх В. Б Экологические конфликты в России и цифровое сетевое участие // Социологические исследования. 2019. № 6. С. 74-85. doi: https://doi. org/10.31857/S013216250005483-4

- Шабанова М. А. Раздельный сбор бытовых отходов в России: уровень, факторы и потенциал включения населения // Мир России. 2019. Т. 28, № 3. С. 88-112. doi: https://doi.org/10.17323/1811-038X-2019-28-3-88-112

- Шабанова М. А. Социально-экономические практики населения как ресурс ослабления мусорной проблемы в России // Социологические исследования. 2019. № 6. С. 50-63. doi: https://doi.org/10.31857/S013216250005481-2

- Актуальные вопросы политики обращения с отходами в России / М. С. Байно-ва [и др.] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2021. Т. 21, вып. 3. С. 274-282. doi: https://doi.org/10.18500/1818-9601-2021-21-3-274-282