Экологические предпосылки формирования вредной энтомофауны соевого агроценоза в Орловской области

Автор: Лысенко Н.Н., Лысенко С.Н., Наумкин В.П.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития растениеводства

Статья в выпуске: 2 (35), 2012 года.

Бесплатный доступ

Увеличение площадей, занятых под сою в Центральной России и, в частности, в Орловской области ведет к заселению культуры вредными насекомыми. К факторам, влияющим на формирование энтомофауны относятся территориальные, пищевые, биотические и антропогенные. Особенности биологии и экологии видов насекомых опосредуются комплексом средообразующих факторов и адаптационными реакциями вида. Исследования, проведенные в 2010-2011 гг на производственных посевах сои в различных районах Орловской области, позволили установить, что соя повреждается во всех фазах развития и при хранении зерна. Сою повреждают многоядные вредители: луговой мотылек, подгрызающие и листогрызущие совки, щелкуны, прямокрылые, паутинный клещ, акациевая (бобовая) огневка; олигофаги: клубеньковые долгоносики, ростковая муха, полужесткокрылые, тли. Обычными видами для сои на данный период следует считать клубеньковых долгоносиков с заметным индексом доминирования, а также сосущие виды полужесткокрылых и тлевых. Однако наибольшим потенциалом размножения и, следовательно, хозяйственным значением, обладают многоядные вредители - луговой мотылек, стадные саранчевые, акациевая огневка. Если численность первых видов может достигать очень высоких величин, но локально и в отдельные годы, то вредитель семян имеет тенденцию к увеличению численности ежегодно и на всей площади. Среди энтомофагов доминируют кокцинеллиды, сирфиды, хризопы, тахины, виды наездников и паразитов яиц. Меры защиты сои от комплекса вредных насекомых включают профилактические агротехнические мероприятия (соблюдение севооборота, предшественник, обработка почвы), а также протравливание семян инсектицидом на основе тиометоксама. Мониторинг численности вредных насекомых сои необходимо вести весь период вегетации, при достижении ЭПВ применять инсектициды.

Соя, увеличение площадей, вредная энтомофауна, индекс встречаемости, индекс общности видового состава, индекс доминирования, коэффициент размножения, преферентность видов, хозяйственное значение вида, меры защиты

Короткий адрес: https://sciup.org/147123867

IDR: 147123867 | УДК: 633.853.52:632.7:574(470.319)

Текст научной статьи Экологические предпосылки формирования вредной энтомофауны соевого агроценоза в Орловской области

( до 785 тыс . га ) и Дальневосточном федеральном округе ( до 500 тыс . га ), но и в европейской части страны . В Центральном федеральном округе посевы сои занимают в структуре посевных площадей около 65 тыс . га и ежегодно происходит их расширение . Проведенные научные исследования и широкая производственная проверка подтверждают , что в европейской части России сою можно выращивать на площади не менее 5 млн . га , получая около 10 млн . тонн зерна [1,2].

Расширение посевов сои происходит в Орловской области . Если в 10 лет назад сою только начинали высевать , то в 2011 году площади достигли 12 тыс . га ( при плане более 15 тыс . га ). Учеными Всероссийского НИИ зернобобовых культур ,

Орел ГАУ разработана технология возделывания , выведены сорта , имеющие спрос далеко за пределами области , используются сорта других регионов и зарубежные ( всего в « Государственном реестре …» на 2011 год для пятого региона разрешено использовать 23 сорта сои )[3-5].

Увеличение посевов сои в Орловской области оправдано и необходимо , поскольку поможет решить проблему не только кормов в животноводстве , но и белка для пищевой , медицинской и других отраслей народного хозяйства . Одним из препятствий в получении высоких урожаев этой культуры может стать вредная энтомофауна , которая остается недостаточно изученной для нашего региона . Вне поля зрения остаются вопросы формирования энтомоценоза сои при расширяющихся площадях ее посевов , в условиях изменяющегося климата . Известно , что вредные членистоногие , повреждающие сою могут снизить урожайность на 30-50%, влиять на качество семенного материала , вредить зерну при хранении , поэтому изучение особенностей формирования вредной энтомофауны соевого агроценоза актуально и позволит целенаправленно обеспечить фитосанитарную устойчивость технологии ее возделывания .

Единой теории , объясняющей формирование энтомоценоза в агроэкосистемах вводимых культур нет . Известно , что каждому виду в условиях его обитания присуща определённая оптимальная наследственно обусловленная плотность популяций , отклонения от которой в обе стороны отрицательно сказываются на темпах воспроизводства и жизнедеятельности особей . Колебания численности вокруг оптимального уровня могут быть плавными циклическими и резкими , нерегулярными , получившими название « волн жизни » или вспышек массового размножения . Последние достигают иногда грандиозных размеров , захватывая огромные территории [6-8].

Формирование энтомофауны агроценоза вводимой культуры определяется ее средообразующими свойствами . Средообразование – процесс , представляющий условия для существования популяций , складывается из совокупности факторов . Наличие пищи , соответствующей по качеству потребностям вида по биохимическому составу , влажности , вкусовым и другим показателям , а также возможность получать пищу в необходимых стадиях и местах развития , следует считать , по нашему мнению , основополагающим для освоения территории . Следовательно , при формировании вредного энтомоценоза посевов сои иметь значение будут высеваемые сорта ( состав и свойства пищи ) и сортовые технологии ее возделывания ( доступность пищи ).

Возможность осуществления жизненного цикла насекомыми определяется также качеством осваиваемой территории – совокупностью пространственных условий, обеспечивающих полноту жизни каждой из стадий развития – откладку и развитие яиц, развитие личиночной стадии, куколки и имаго, встречаемость полов, способность к размножению в соответствующих количествах генераций. Преимущество здесь будут иметь виды специализирующиеся на питании культурой, а также олиго- и монофаги, отличающиеся быстротой развития, планофильностью и склонностью к миграциям.

Важный фактор – потенциал размножения , поскольку им определяется численность , а значит , вредоносность и экономическое значение вида . Генетический потенциал размножения популяции , в конкретном периоде многолетнего цикла , модифицируется абиотическими ( климат , погода , микроклимат культуры ), пищевыми ( сорт ), факторами и регулируется биотическими ( энтомофаги , патогены ) и агротехническими ( особенности технологии ) факторами . Модифицирующие факторы определяют подъёмы и спады численности , обусловленные случайными по отношению к популяции изменениями факторов , функционально не связанными с её плотностью . Регулирующие факторы сглаживают возникающие колебания численности в результате действия механизмов , зависящих от плотности популяции и действующих по принципу обратной связи . В целом динамика популяций вредных насекомых определяется адаптационными реакциями вида на всю совокупность факторов , причем , для каждого вида значимость отдельных факторов будет различна , что важно для установления их приоритета .

Учет многообразия факторов в конкретном регионе , их обобщение , познание закономерностей колебаний численности насекомых и особенностей регулирующих их механизмов служит теоретической основой для борьбы с вредителями . Правильная оценка причин изменения численности популяции , своевременное определение начала нарастания численности даёт возможность делать прогнозы и принимать меры к локализации вспышек массового размножения . Эта трудная задача решается путём проведения комплекса мероприятий , обеспечива ющих наблюдение за появлением , развитием и распространением вредителей в целях правильной организации , чёткого планирования и эффективного проведения мер защиты от них .

Исследования , проводимые в Орел ГАУ по изучению проблемы заселения посевов сои вредными насекомыми , разработка мер контроля за состоянием популяций вредных организмов сои , а также разработка мер предупреждения , ослабления и ликвидации действия вредных биологических факторов на соевый агроценоз позволят предвидеть и избежать значительных потерь урожайности и качества зерна этой ценной культуры .

Место, условия и методика проведения исследований

Изучение вредной энтомофауны соевого агроценоза проводили в 2010-2011 гг на производственных посевах сои на основе маршрутных исследований в ФГУП Стрелецкое РАСХН и НПОЦ « Интеграция » ( Орловский район ), ЗАО « Агрогард » ( Покровский район ), ЗАО « Эксима »

( Троснянский район ), а также на посевах СХОС « Ш атиловская » Новодеревеньковского района и ООО « Дубовицкое » Малоархангельского района Орловской области .

В ФГУП Стрелецкое РАСХН площадь поля – в 2010 г составляла - 96 га . Предшественник – ячмень . В 2011 г площадь посевов сои составляла 49 га . Предшественник – озимая пшеница . Сорт сои Ланцетная .

Мероприятия подготовки почвы к посеву ( после уборки предшественника ): вспашка , боронование , две культивации . Весной перед севом под вторую ( предпосевную культивацию ) внесение минеральных удобрений : N 13 P 19 K 19 1,5 ц / га . Протравливание семян для посева на площади 5 га провели 15.05.2010 г и 16.05.2011 г протравливателем ПС -10 ( Максим 2 л / т и Круйзер 1 л / т ). На хозяйственном варианте семена протравлены ризоторфином . Сев проведен 18.05.2010 г . и 19.05. 2011 г . с нормой высева семян 80 кг / га .

В ЗАО « Агрогард » Покровского района площадь поля в 2010 г - 160 га , в 2011 г - 25 га . Предшественник – озимая пшеница . Мероприятия по подготовке почвы к посеву ( после уборки предшественника ): дискование агрегатом « Катрос », весной культивация и боронование . Весной под культивацию внесена аммиачная селитра 2,5 ц / га . В 2010 г . сорт сои – Мерлин , в 2011 г . – Свапа . Сев проведен 06.05.2010 г . и 15.05.2011 г . сеялкой « Циррус » с нормой высева семян соответственно по годам – 100 и 90 кг / га . Протравливание проведено 05.05. 2010 г . и 12.05.2011 г . вручную путем нанесения Максима 2 л / т и Круйзера 1 л / т ранцевым опрыскивателем на семена .

Вредителей , обитающих в почве , учитывали методом раскопки пробных площадок . Вредителей , передвигающихся по поверхности почвы , учитывали на пробных площадках , ограничивая рамкой в 50 см или 1 м . Учет насекомых на растениях проводили на типичных растениях для данного биотопа и междурядья . Подсчитывали всех замеченных особей данного вида на растениях , а также упавших на поверхность почвы . Учет мелких форм или яйцекладок на растениях при рядовом посеве проводили на отрезках рядка длиной от 25 до 100 см . Пересчет данных на 1 м 2 производили с учетом ширины междурядья . Учет вредителей с помощь сачка осуществляли путем « прокоса » территории в 510 проб : одна проба составляла от 10 до 20 взмахов сачком [9]. Индексы встречаемости , общности видового состава , доминирования , преферентности видов и коэффициент размножения определяли по К . К . Фасулати [10].

Результаты исследований и их обсуждение

В течение вегетационного периода 2010 г. температура воздуха превышала в среднем многолетние значения на 1,4-11,9 0С при значительном дефиците влаги (за лето в среднем выпало на 12,5 мм меньше по сравнению со среднемноголетними показателями). Такие погодные условия стали неблагоприятными для большинства вредных насекомых и их появление на посевах в большей мере было связано с особенностями положения полей в рельефе местности и самого рельефа полей, создававшимися микроклиматическими условиями в их частях, а также развитостью растений сои, наличием сорных растений в пределах соевого агроценоза, проводимых агротехнических мероприятий.

В 2011 г погодные условия были более благоприятными для развития растений и энтомофауны и характеризовались повышенным температурным режимом в апреле - августе на 0,7-4,1 о С . В то же время в апреле - июне отмечался недобор осадков на 8,523,8 мм . Особенно засушливым был период со второй декады мая по вторую декаду июня , когда выпадало всего по 2,3-9,9 мм осадков в декаду . В июле - августе осадков выпало вдвое больше среднемноголетней нормы – до 126,8 мм . Метеорологические данные вегетационного периода 2010 и 2011 гг представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Метеорологические условия вегетационных сезонов 2010 и 2011 гг .

|

Месяц , декада |

Среднесуточная температура воздуха , 0 С |

Осадки , мм |

||||

|

Средне много летнее значение |

2010 |

2011 |

Средне много летнее значение |

2010 |

2011 |

|

|

Апрель 1 |

3,1 |

3,0 |

2,9 |

15 |

9,4 |

19,9 |

|

2 |

6,2 |

9,9 |

5,1 |

14 |

5,3 |

1,8 |

|

3 |

9,4 |

8,4 |

12,8 |

13 |

16,2 |

3,7 |

|

Май 1 |

12,2 |

18,3 |

14,8 |

16 |

2,8 |

15,0 |

|

2 |

14,0 |

17,9 |

13,6 |

14 |

31,7 |

9,9 |

|

3 |

15,1 |

15,4 |

18,3 |

21 |

9,3 |

2,3 |

|

Июнь 1 |

16,1 |

19,4 |

19,2 |

20 |

13,5 |

5,1 |

|

2 |

16,8 |

19,1 |

19,8 |

28 |

6,9 |

4,6 |

|

3 |

17,4 |

24,5 |

19,1 |

25 |

11,5 |

54,8 |

|

Июль 1 |

17,8 |

22,6 |

20,1 |

34 |

13,1 |

93,2 |

|

2 |

18,1 |

26,4 |

23,5 |

27 |

3,5 |

20,6 |

|

3 |

18,1 |

27,2 |

22,8 |

20 |

3,2 |

29,9 |

|

Август 1 |

17,9 |

29,8 |

17,2 |

20 |

2,2 |

70,0 |

|

2 |

17,3 |

24,8 |

20,8 |

21 |

3,2 |

43,9 |

|

3 |

15,9 |

17,3 |

16,8 |

22 |

19,9 |

12,9 |

По нашим наблюдениям , соя в Орловской области повреждается вредными насекомыми на всех стадиях развития . Семена в почве повреждали личинки жуков щелкунов . Соя не является предпочитаемой для них культурой , а засушливые условия 2010-2011 гг неблагоприятно сказывались на их численности . Нами отмечена единичная численность щелкуна широкого ( Selatosomus latus F.), который лучше , чем другие виды , переносит засуху . При использовании семян протравленных инсектицидом Круйзер повреждений проволочниками нами не отмечено .

Семядоли и простые листья сои повреждают гусеницы подгрызающих совок и лугового мотылька. Крупные гусеницы совок (озимая Agrotis segetum Schiff., восклицательная Agrotis exclamation L.) грубо объедают поверхность семядолей, часто повреждая и уничтожая точку роста и тронувшиеся в рост листья. Численность подгрызающих совок на сое в Орловской области в исследуемые годы была очень низкой. Учитывая увеличение посевов, их численность может возрасти.

Луговой мотылек ( Pyrausta (Loxostege) sticticalis L.) отмечен нами в высокой численности на посевах сои в августе 2011 года в Орловском районе с численностью гусениц локально до 100 экз / м 2. Относится к отряду чешуекрылые , семейству огневки .

Повреждает растения , относящиеся к 35 семействам . Размах крыльев бабочки 18-26 мм , передние крылья серовато - коричневые с двумя желтоватыми пятнами и узкой желтой полоской вдоль внешнего края , задние – желтовато - серые с двумя параллельными полосками по наружному краю ( рис . 1). Яйцо 0,8-1 мм длиной , удлиненно - овальное , снизу плоское , молочно - белое с перламутровым блеском . Гусеницы только что вышедшие из яиц , водянисто - зеленые с темной головой , старших возрастов – длиной до 35 мм , серо - зеленые с продольной темной полоской на спине и несколькими боковыми полосами . Гусеницы повреждают листья , выгрызая отверстия , скелетируют их или съедают листовую пластинку полностью , оставляя одни черешки , иногда они объедают стебли ( например , всходов ) и генеративную часть растений .

Рисунок 1 – Бабочка лугового мотылька на сое ( ориг .)

Зимуют в вертикальном коконе у поверхности почвы . На полях , где численность гусениц была высокой отмечено до 20 экз ./ м 2 коконов , ушедших на перезимовку . Гусеницы выдерживают морозы до -30 оС . Лёт бабочек начинается в мае при среднесуточной температуре не ниже 17 оС и происходит в вечерние и утренние часы .

После дополнительного питания и спаривания бабочки откладывают яйца по 2-20 шт. (до 600 яиц на самку) на прикорневые листья всходов и растительные остатки, а через 5-7 дней – на культуры. Всего гусеница проходит пять возрастов. В течение сезона развивается 1-3 генерации. Потенциал вредоносности этого вредителя очень высок, следует опасаться «вспышек» увеличения его численности в следующем году. Для защиты посевов проводят зяблевую вспашку, уничтожение сорняков на полях и скашивание их на краевых участках, посев пропашных проводят в оптимально ранние сроки и их культивация в периоды откладки яиц, отрождения гусениц первого возраста и окукливания гусениц первого поколения. Инсектициды применяют против гусениц младших возрастов.

Совка - гамма ( Autographa gamma L .) отмечена на посевах сои в Покровском , Орловском , Троснянском районах с единичной численностью . Вредитель относится к отряду чешуекрылые , семейству совки . Повреждает 95 видов растений . Размах крыльев бабочки 40-48 мм , передние крылья землисто - серые , бурые или зеленовато - коричневые в середине с серебристо - белым пятном в виде греческой буквы гамма , задние – серовато - желтые с буроватым задним краем . Яйцо водянисто - белое с зеленовато - желтым оттенком , в диаметре 0,5-0,6 мм , ребристое радиально . Гусеница длиной до 40 мм , зеленая или зеленовато - желтая , имеет только 3 пары брюшных ложноножек . Куколка длиной 17-20 мм , темно коричневая . На сое гусеницы повреждают листья , выедая в них отверстия или обгрызая с краев , иногда съедают их целиком , оставляя лишь крупные жилки . Зимуют гусеницы разных возрастов и куколки в верхнем слое почвы и под растительными остатками . Бабочка питается нектаром и , в этот период , у нее доразвиваются яичники . Яйца откладывают по одному ( всего до 1500 яиц на самку ) или группами до 6 штук на нижнюю сторону листьев преимущественно сорных растений , а также некоторых культурных . На растениях гусеницы питаются открыто 16-25 дней . Летом они окукливаются на растениях в паутинном коконе , а зимующие – в почве . Куколка развивается 7-13 дней и переносит температуру до -18 оС . За год развивается 12 поколения . Проводят междурядные обработки пропашных в период массового окукливания личинок , зяблевая вспашка , уничтожение сорняков на полях и скашивание их на краевых участках .

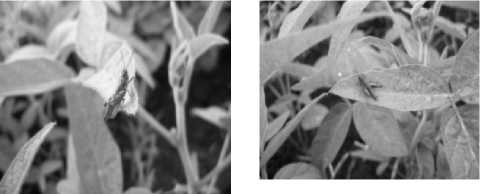

В 2011 году в Орловской области на посевах сои , а также на других культурах нами отмечено появление хлопковой совки ( Helicoverpa armiger a (Hbn.). Вредитель многоядный – способен питаться и вредить более чем 120 культурам . В нашей зоне предпочитаемым кормовым растениям является кукуруза , особенно сахарная . Гусеницы могут быть разного цвета – от бледно зеленого до серо - зеленого и даже красно - бурого с тремя продольными полосами на спине ( рис . 2).

Рисунок 2 – Различные цветовые морфотипы гусениц хлопковой совки из Орловской области ( ориг .)

В своем развитии проходят 6 возрастов. Гусеницы шестого возраста достигают 40 мм. После окончания питания гусеницы на посевах сои окукливаются в почве на глубине 5-10 см. При удачной перезимовке весной вылетят новые бабочки. Защитными мероприятиями от этого вредителя является возделывание устойчивых сортов, уничтожение сорных растений, глубокая зяблевая вспашка, междурядные обработки. Инсектициды применяют в период массового отрождения гусениц. Необходим контроль за развитием вредителя, в том числе, с помощью феромонных ловушек.

Из других многоядных вредителей на сое нами отмечены саранчовые и кузнечиковые ( рис . 3). Из стадных саранчовых в южных районах области отмечена Locusta migratoria rossica Uv.et Zol., которая вместе с итальянской саранчой Calliptamus italicus italicus L . способна в сильной степени уничтожать посевы . Их численность относительно невысока и локальна , но потенциал вредоносности по численности , скорости распространения , внезапности появления на посевах высок . Из нестадных саранчовых на посевах сои отмечены кобылки : темнокрылая Stauroderus scalaris, чернополосая Oedaleus decorus Germ ., стройная или , белополосая Chorthippus albomarginatus D.G., сибирская Gomphocerus sibiricus sibiricus L. Нестадные саранчовые , как правило , в пределах поля распространены в краевых полосах , потенциал их вредоносности заметно ниже , чем у стадных .

Рисунок 3 – Нестадные саранчевые и кузнечик на сое ( ориг .)

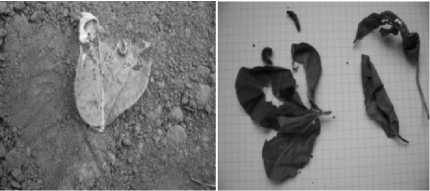

Вредителями всходов сои в Орловской области также являются клубеньковые долгоносики Sitona lineatus L. и S. с rinitus Hbst. На сое обычны на всходах , особенно , если поле расположено вблизи прошлогодних зернобобовых или многолетних бобовых культур . Растения повреждают имаго и личинки . Жуки делают погрызы по краям листьев ( рис . 4), особенно молодых , а личинки питаются бактериальной тканью клубеньков на корнях . Численность на сое в 2010-2011 гг была относительно не высокая , но постоянная .

Рисунок 4 – Повреждения всходов сои клубеньковым долгоносиком ( ориг .)

Также на всходах нами отмечена вредоносность ростковой мухи , повреждающей семя и стебель Ростковая муха ( Delia platura Mg.), насекомое семейства настоящих мух . Отмечена в Орловском и Покровском районах . Тело длиной 3—5 мм ; серое . Крылья прозрачные . Личинка длиной до 7 мм ; безногая , беловатая . Распространена повсеместно . Вредят главным образом личинки , повреждая набухшие семена и всходы огурца , гороха , бобов , фасоли , сои , шпината , арбуза , тыквы , свёклы , кукурузы , подсолнечника , хлопчатника и др . ( рис . 5). Ростковая муха даёт за сезон в средней полосе 2—3 поколения . Зимуют куколки главным образом в ложнококонах в почве и на посевах . Мухи вылетают весной во время цветения берёзы . Меры борьбы : зяблевая вспашка и тщательная заделка органических удобрений ; предпосевная обработка семян инсектицидами ; посев в оптимальные сроки ; полив почвы инсектицидами в период отрождения личинок ; уничтожение послеуборочных остатков .

Рисунок 5 – Ростковая муха , повреждения , вызванные личинками ( ориг .)

При ранней и теплой весне на поздних всходах могут появиться тли - расселительницы нескольких видов . Гороховая тля Acyrthosiphon pisum Harris – зимует на двулетних и многолетних бобовых культурах . Весной после отрождения из яиц личинки несколько раз линяют и через две недели превращаются в самок основательниц . С третьего поколения часть личинок превращается в крылатых самок - расселительниц , которые распространятся на однолетние бобовые .

Люцерновая тля Aphis cracciuvora Koch. - Тело бескрылой девственницы темно-бурого цвета, яйцевидное, блестящее, длиной 1,4-2,1 мм. Усики достигают 2/3 длины тела, шпиц шестого членика длиннее основания в 2-2,5 раза. На переднегруди, I и VII сегментах брюшка имеются маргинальные сосочковидные бугорки. На теле видны короткие светлые игольчатые волоски. Хвостик черный, пальцевидный. Крылатая девственница имеет черные поперечные склеротизированные полоски на брюшке. У бескрылой самки тело более широкое, с более длинными усиками, но более короткими трубочками. Трубочки длиннее хвостика в 1,3-1,8 раза. Яйца овальные, черные. Вид двудомен. Зимует в стадии яйца, обычно на побегах люцерны (в прикорневой зоне), может зимовать на акации, верблюжьей колючке, многолетних сорняках. Самки-основательницы отрождаются в апреле. Первоначально питаются на люцерне, с середины апреля происходит миграция на другие культуры . Круг хозяев вида во многом зависит от зоны обитания. Тли живут открыто, образуя большие колонии. Одна самка рождает 25-115 личинок. Личиночный период длится 8-12 дней, включает 4 линьки. Самки живут 9-25 суток.

Большая картофельная тля Macrosiphum euphorbiae Thom . встречается повсеместно на посевах сои в Орловской области . Зимуют бескрылые партеногенетические самки на сорняках . Отрождение личинок самок - основательниц отмечается в середине апреля . Первоначально тли питаются на многолетних сорняках , предпочитая растения из семейства маревых . В мае - начале июня насекомые мигрируют на картофель , сою , томат , капусту и другие культурные растения , где питаются на молодых побегах , на нижней стороне листьев , бутонах , цветках . При этом предпочитаются листья нижнего яруса . Одна самка отрождает , в среднем , 34-50 личинок , при оптимальных условиях до 70. Ж ивет 2238 дней . Продолжительность личиночного периода 610 дней . Тли живут открыто , больших колоний не образуют . В конце октября - ноябре ремигрируют на сорные растения для перезимовки .

При формировании листового аппарата вредители всходов продолжают питаться на сое , но вред от них заметно ослабевает , так как у растений формируются сложные листья и легко компенсируют повреждения . Кроме многоядных вредителей в этот период начинают вредить виды клопов , тлей и клещи .

Люцерновый клоп Adelphocoris lineolatus Goeze. отмечен повсеместно в Орловской области на посевах сои с численностью до 5 экз ./ м 2. Взрослый клоп серовато - зеленый или серовато - желтый ( длина тела 7,6-9,5 мм ). Голова поперечная , усики едва короче тела . Переднеспинка одноцветная или с 2-4 темными пятнами ; щиток вдоль середины с двумя сближенными коричневыми штрихами ( рис . 6).

Яйцо удлиненное , слегка изогнутое , с прямо срезанным передним и округлым задним концами , белое , позже желтоватое , без сетчатого рисунка на хорионе . Личинка желтовато - зеленая , с рыжеватой или красноватой вершиной брюшка ( младшие возрасты ) или сплошь травянисто - зеленая . Усики серовато - бурые с карминово - красным четвертым члеником ( младшие возрасты ) или желтовато - зеленые с затемненными вершинными члениками . Зимует в стадии яйца . Клопы помещают яйца в молодые стебли и ветви . Продолжительность личиночной стадии 1 поколения 20-30 дней . Личинки младших возрастов держатся в нижнем и среднем ярусах растений на листьях , ветвях и даже на земле . Развитие личинок 2 поколения длится 20-25 дней .

Может развиваться на многих культурных и дикорастущих бобовых , а также и на некоторых сложноцветных , капустных и маревых . Личинки и имаго уничтожают всходы или повреждают их точки роста , угнетают прирост молодых побегов и цветоносов , уничтожают листовые и цветочные почки , повреждают молодые , еще не затвердевшие бобы и семена . Отдельные листья сморщиваются Могут являться переносчиками вирусов . Защитные мероприятия представлены агротехническими : пространственная изоляция посевов многолетних бобовых трав различных лет пользования в пределах севооборота не менее 0,5-1 км , оптимально - 1-1,5 км . Инсектициды специально против клопов не применяют , а обычно совмещают , при необходимости , против комплекса вредных насекомых и клещей , лучше - в начале бутонизации .

Свекловичный клоп ( Polymerus (Poeciloscytus) cognatus Fieb.) черный или черно - бурый , местами светло - зеленоватый , покрытый серебристо - белыми , легко опадающими чешуйками ( длина тела 3,5-4,6 мм ). Задний край переднеспинки светлый , передние углы ее снизу с голым бархатисто - черным пятном ( рис . 7).

Рисунок 6 – Люцерновый клоп , питающийся на молодых листьях сои , на правом рисунке сморщенный лист после питания клопами ( ориг .)

Личинки желтовато - зеленые , старших возрастов - часто темно - зеленые , покрыты редкими черными волосками . Голова и грудь сверху без отчетливых темных пятен , бедра и голени ног одноцветные , без темных перевязей . Зимуют яйца . Самки откладывают зимующие яйца преимущественно на многолетние бобовые травы ( люцерна , эспарцет , клевер ). Они помещают яйца в тонкие незагрубевшие веточки , стебельки , черешки листьев бобовых трав и различных сорных растений . Развитие зародышей начинается еще осенью , но после похолодания прерывается . Развитие личинок 1 поколения в среднем длится около месяца . Большую часть

Рисунок 7 – Свекловичный клоп на растении сои ( ориг .)

времени они проводят в нижнем и среднем ярусах растений . Продолжительность развития личинок 2 поколения не превышает 20-30 дней [8].

Повреждения сои дневной бабочкой семейства нимфалид репейницей , или чертополоховкой , или нимфой чертополоха Vanessa (Cynthia) cardui L . отмечены в Орловском и Новодеревеньковском районах Крылья в размахе до 6 см . Окраска черно бурая с розово - красными и белыми пятнами ; оборотная сторона задних крыльев с мраморным рисунком и глазчатыми пятнами вдоль внешнего края .

Гусеница тёмно - серая с жёлтыми полосками , покрыта шипами ; живёт обычно в стянутых шелковинными нитями листьях растений семейства сложноцветных , в частности чертополоха ( отсюда второе название ) ( рис . 8). Образуется трехгранная коробочка , где гусеница и выедает отверстия между жилками листа . В течение своей жизни гусеница делает около 7-9 таких коробочек . Окукливается там же . Куколка свободная и прикреплена головой вниз . Стадия куколки длится 2-3 недели . В годы массовых появлений гусеницы вредят сое , подсолнечнику , конопле , хлопчатнику и др . культурам . Меры борьбы : прополка в период яйцекладки ; опрыскивание растений инсектицидами .

Рисунок 8 – Гусеница репейницы и ее повреждения листьев сои ( ориг .)

Бобовая ( акациевая ) огневка ( Etiella zinckenella ). Многоядный вредитель . Повреждает более 70 видов растений , включая горох , сою , бобы и люпин . Относится к отряду чешуекрылые , семейству огневки . Бабочка в размахе крыльев 22-30 мм , передние крылья серые с белой полосой по переднему краю , у основания крыла косая оранжевая перевязь , бахрома крыла темная , задние крылья светло - серые , затемненные по краям , с длинной светлой бахромой . Яйцо 0,7 мм , продолговато - овальное , с сетчатым рисунком , часто – с красными пигментными пятнами . Гусеница длиной до 22 мм , зеленовато - коричневая или розоватая , голова темно - бурая с неправильной формы черным пятном на верхней стороне головной капсулы .

Гусеницы питаются внутри боба , грубо объедая семена . Первое поколение повреждает в основном плоды желтой акации , гороха , вики и чины , а второго – белой акации , ранних и среднеспелых сортов сои , третье – поздних сортов сои и люпина . Повреждение плодов продолжается до фазы восковой спелости зерна .

Зимуют гусеницы в шелковистых коконах в почве на глубине 3-7 см . Окукливаются весной . Массовый лёт и спаривание имаго происходят в конце мая - июне . Самки откладывают яйца ( до 300 яиц на самку )

по одному или несколько на створки бобов . Через 1012 дней выходят гусеницы и питаются 20-24 дня , повреждая за этот период несколько бобов . Окукливаются в почве . Через 12-17 дней вылетают бабочки нового поколения . Меры борьбы заключаются в соблюдении севооборота , вспашке , пространственной изоляции посевов зернобобовых от насаждений белой и желтой акации . Используют инсектициды .

Потери урожая за счет повреждения генеративных органов наблюдаются в результате питания сосущих вредителей на цветках и формирующихся бобах , а гусеницы совок почти полностью съедают семя , вследствие чего снижаются качества семян , их всхожесть и устойчивость к болезням .

Кроме насекомых на сое вредит обыкновенный паутинный клещ ( Tetranychus telarius, или Т . urticae ), относится к семейству Tetranychidae , отряда Acariformes класса паукообразных . Паразит многих видов травянистых и древесных растений , поражает листья и стебли , оплетая их паутиной . На сое отмечен в Покровском районе . Размеры до 0,5 мм , окраска зелено - жёлтая , зимующие самки красные . Покровы мягкие , просвечивающие , несут тонкие щетинки . Ротовые органы сосущего типа ; при помощи пары стилетов прокалывают поверхность листа и высасывают содержимое клеток ; слюнные железы выделяют экскрет , разрушающий хлоропласты , что при массовом размножении клещей приводит к гибели растений . С началом листопада самки уходят на зимовку . Самка откладывает в сутки до 10 оранжевых слегка уплощённых яиц со стебельком , приклеенным к паутине . Клещи вызывают образование на листьях красных пятен , которые сливаются , затем листья буреют , засыхают и преждевременно опадают . Интенсивно заселяет посевы сои в июне - июле .

Кроме многоядных и олигофагов , на сое обнаруживались не свойственные культуре вредные насекомые , например тополевый листоед , цикадки , значение которых пока не установлено и их можно считать случайными видами . Также отмечено присутствие насекомых - энтомофагов из семейства кокцинеллид , сирфиды , хризопы , тахины , некоторые виды наездников и паразитов яиц . Их точные трофические связи и преференции в агроценозе сои центральной лесостепи пока остаются не выясненными . Некоторые экологические особенности вредных насекомых биоценоза сои представлены в таблице 2.

Многие вредные насекомые проникают на соевые поля из окружающих их биотопов . Так , луговой мотылек , многоядные клопы , мигрируют на сою с пустырей , залежей , целинных участков , лугов и растительности , произрастающей по опушкам лесов и полезащитных лесополос .

Большинство вредителей встречается преимущественно по краям полей , только подвижные совки и клопы могут заселять большие площади сои уже на 1- й год ее возделывания . Систематическая борьба с сорняками как на посевах , так и на границах полей снижает численность вредных насекомых .

Таблица 2 – Экологические особенности вредных насекомых биоценоза сои в Орловской области

|

Вид насекомого |

У g о к К |

S ^ о 05 и н о to 8 о £ и о 3 о я ч К s и |

S |

^ а |

н о 8 § Рн S ^ Он С |

щ § н S )S ® W У со сз X |

|

Selatosomus latus F. |

*< 1; < 1 |

*0,1;1 |

*1;0,1 |

0,5 |

- |

+ |

|

Agrotis segetum Schiff. |

*< 1; < 1 |

1;1 |

0,1;0,1 |

1,0 |

- |

+ |

|

Agrotis exclamation L . |

*< 1; < 1 |

1;1 |

0,1;0,1 |

1,0 |

- |

+ |

|

Pyrausta (Loxostege) sticticalis L. |

0;10 |

3;25 |

3;5 |

10,0 |

- |

+++ |

|

Autographa gamma L . |

3;5 |

50;65 |

3;3 |

1,0 |

- |

+ |

|

Helicoverpa armiger a Hbn. |

0;1 |

0;20 |

0;3 |

2,0 |

- |

+ |

|

Locusta migratoria rossica Uv.et Zol. |

0;1 |

0;5 |

0;3 |

2,0 |

- |

++ |

|

Calliptamus italicus italicus L . |

3;3 |

0;5 |

0;2 |

2,0 |

- |

++ |

|

Stauroderus scalaris F. |

3;3 |

30;50 |

5;5 |

1,0 |

- |

+ |

|

Oedaleus decorus Germ . |

3;3 |

30;50 |

5;5 |

1,0 |

- |

+ |

|

Chorthippus albomarginatus D.G. |

3;3 |

30;50 |

5;5 |

1,0 |

- |

+ |

|

Gomphocerus sibiricus sibiricus L. |

0;1 |

30;30 |

0;2 |

1,0 |

- |

+ |

|

Sitona lineatus L. и / или S. с rinitus Hbst. |

25;30 |

100;100 |

20;20 |

1,0 |

+++ |

++ |

|

Delia platura Meig. |

5;3 |

20;10 |

5;5 |

0,5 |

++ |

++ |

|

Acyrthosiphon pisum Harris |

35;20 |

60;40 |

5;5 |

0,5 |

- |

++ |

|

Aphis cracciuvora Koch. |

15;10 |

40;30 |

5;5 |

1,0 |

- |

+ |

|

Macrosiphum euphorbiae Thom . |

10;5 |

20;35 |

3;3 |

1,0 |

- |

+ |

|

Adelphocoris lineolatus Goeze . |

35;30 |

100;100 |

10;10 |

1,5 |

+++ |

++ |

|

Polymerus (Poeciloscytus) cognatus Fieb. |

15;10 |

100;100 |

5;5 |

1,5 |

++ |

++ |

|

Dolycoris baccarum L. |

3;1 |

10;10 |

1;1 |

1,0 |

+ |

+ |

|

Vanessa (Cynthia) cardui L. |

5;3 |

30;20 |

3;3 |

0,8 |

++ |

+ |

|

Etiella zinckenella Tr. |

5;10 |

15;20 |

5;5 |

2,0 |

+++ |

+++ |

|

Tetranychus telarius L. |

3;5 |

20;10 |

10;5 |

2,0 |

+++ |

++ |

|

В othynoderes punctiventris Germ. |

< 1; < 1 |

0,1;0,1 |

0,1;0,1 |

1,0 |

- |

+ |

* Примечание : первая цифра – по данным 2010 г , вторая – по данным 2011 г

Исходя из видового состава энтомоценоза сои к профилактическим мероприятиям, предупреждающим быстрое распространение и увеличение численности вредных насекомых на сое, следует отнести соблюдение севооборота и размещение по лучшим предшественникам. На прежнее поле соя может возвращаться не ранее, чем через 2-3 года. При разработке схем полевых севооборотов необходимо учитывать распространение вредителей по конкретным природно-климатическим зонам, присутствие многоядных и специализированных насекомых. Следует иметь в виду, что злаковая растительность - неблагоприятный корм для большинства вредителей сои, поэтому зерновые культуры (пшеница, ячмень, овес) считаются наиболее эффективными предшественниками сои. Однако сою можно размещать и по паровым предшественникам, в частности по занятому сидеральному пару, где запашке могут подвергаться рапс, овес, гречиха, соя или другая культура. Посев сои по многолетним травам допускается после тщательной обработки пласта. При чередовании сои с зерновыми культурами повреждаемость бобов, например, плодожоркой и совками будет заметно снижаться по сравнению с бессменным посевом. Размещение сои после бобовых трав будет, напротив, способствовать распространению насекомых, трофически связанных с бобовыми растениями. Выращивание сои в севообороте создает надежную пространственную изоляцию защищаемой культуры от вредных организмов, в первую очередь от слабоподвижных подгрызающих совок, плодожорок и др . Заселение посевов этими вредителями происходит прежде всего при контактировании полей сои с прошлогодними соевищами. На таких участках повреждаемость бобов во много раз выше, чем на изолированных посевах.

Эффективность защитных мероприятий против вредителей во многом зависит от характера и сроков основной обработки почвы . В результате осенней вспашки насекомые, уходящие на зимовку в верхние слои почвы (луговой мотылек, совки и др.) перемещаются на глубину до 20 см, откуда они уже не способны подняться на поверхность , и, наоборот, вредители, зимующие в нижних слоях пахотного горизонта, попадая на поверхность, погибают от низких зимних температур, высыхают от недостатка влаги или становятся добычей хищных насекомых и насекомоядных птиц. Особенно тщательно следует обрабатывать почву из-под многолетних трав. Вспашку нужно провести в августе, когда еще многие вредители не достигли зимующих фаз. До наступления заморозков дерновину дискуют, культивируют, уничтожают сорняки, на которых проходит осеннее питание вредных насекомых. После рано убираемых предшественников применяется полупаровая обработка почвы, которая включает лущение стерни сразу после уборки озимых, вспашку через 8-12 дней на глубину 22-25 см, 2-3 культивации на 6-8 см, что обеспечивает полную заделку пораженной болезнями стерни, уничтожает сорные растения и создает неблагоприятные условия для перезимовки вредителей. После поздно убираемых культур применяется улучшенная зябь, состоящая из дискования на глубину 8-10 см сразу после уборки культуры и вспашки с выравниванием почвы .

Важно соблюдать оптимальные сроки сева и норму высева семян . Ослабленные , редкие всходы будут сильнее повреждаться подгрызающими совками , ростковой мухой , клубеньковыми долгоносиками .

В целом же , основу системы защиты сои от вредителей в период увеличения ее площадей составят агротехнические приемы , направленные на создание неблагоприятных условий для размножения и распространения вредных насекомых и способствующие хорошему развитию растений . Рекомендуемый комплекс организационно хозяйственных мероприятий не оказывает отрицательного действия на полезных насекомых , обитающих в соевом агроценозе .

Проведению химической защиты посевов всегда предшествуют маршрутные обследования и детальные учеты численности вредителей , анализ популяционного состояния ( возраст личинок , гусениц , наличие хищных насекомых , зараженность паразитами и энтомопатогенами ), использование показателей ЭПВ . По нашим данным эффективным профилактическим химическим мероприятием по защите сои от вредителей и болезней является протравливание семян инсектицидом протравителем Круйзер в норме расхода 1,0 л / т .

Выводы

В условиях увеличения площадей посевов сои формирование вредной энтомофауны идет , в первую очередь за счет видов многоядных вредителей ( подгрызающие и листогрызущие совки , щелкуны , луговой мотылек , прямокрылые ), олигофагов ( клубеньковые долгоносики , клопы , виды тлей ), а также видов , вредоносность которых проявляется в большей мере на сое ( репейница , акациевая огневка ).

Вредные членистоногие соевого агроценоза определяются на всех фазах развития культуры и при хранении зерна : в конце апреля - мае прорастающие семена сои и всходы повреждают личинки щелкунов , подгрызающие совки , ростковая муха . В конце мая - июне растениям сои наносят вред , луговой мотылек , репейница , виды клопов , а также появляются тли , паутинный клещ . В конце июня – начале июля начинает вредить второе поколение совок , разные виды клопов , прямокрылые . В конце июля – начале августа на посевах появляются бобовые огневки . В этот период при сухой жаркой погоде может представлять серьезную угрозу паутинный клещ . В период вегетации возможно « внезапное » появление на посевах лугового мотылька , стадных видов саранчовых , мигрирующих из территорий массового размножения .

Обычными видами для сои на данный период следует считать клубеньковых долгоносиков с заметным индексом доминирования, а также сосущие виды полужесткокрылых и тлевых. Однако наибольшим потенциалом размножения и, следовательно, хозяйственным значением, обладают многоядные вредители – луговой мотылек, стадные саранчевые, акациевая огневка. Если численность первых видов может достигать очень высоких величин, но локально и в отдельные годы , то вредитель семян имеет тенденцию к увеличению численности ежегодно и на всей площади. Среди энтомофагов доминируют кокцинеллиды , сирфиды, хризопы, тахины, виды наездников и паразитов яиц.

Меры защиты сои от комплекса вредных насекомых включают профилактические агротехнические мероприятия ( соблюдение севооборота , предшественник , обработка почвы ), а также протравливание семян инсектицидом на основе тиометоксама . Мониторинг численности вредных насекомых сои необходимо вести весь период вегетации , при достижении ЭПВ применять инсектициды .

Вестник

№ 2(35)

Орел ГАУ

апрель

Теоретический и научно - практический журнал . Основан в 2005 году

Учредитель и издатель : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования « Орловский государственный аграрный Университет »

Адрес редакции : 302019, г . Орёл , ул . Генерала Родина , 69. Тел .: +7 (4862) 45-40-37 Факс : +7 (4862) 45-40-64

Свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77–21514 от 11.07.2005 г .

Сдано в набор 27.03.2012 г . Подписано в печать 26.04.2012 г . Формат 60 х 84/8. Бумага офсетная .

Гарнитура Таймс .

Объём 19,3 усл . печ . л .

Тираж 300 экз . Издательство Орел ГАУ , 302028, г . Орёл , бульвар Победы , 19. Лицензия ЛР № 021325 от 23.02.1999 г .

Ж урнал рекомендован ВАК Минобрнауки России для публикаций научных работ , отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Содержание номера

Список литературы Экологические предпосылки формирования вредной энтомофауны соевого агроценоза в Орловской области

- Зотиков, В.И. Зернобобовые культуры -источник растительного белка [Текст]/В.И. Зотиков. -Орел:ГНУ ВНИИЗБК, 2010. -265 с

- Зотиков, В.И. Материалы координационного совещания [Текст]/В.И. Зотиков. -Орел: ВНИИЗБК, 2011

- Зайцев, В.Н. Перспективы селекции сои на севере Центрально-Черноземного региона [Текст]/В.Н. Зайцев, А.И. Зайцева//Вестник РАСХН., 2006. -№ 2. -С. 51

- Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. -Т. 1. -Сорта растений [Текст] -М.:МСХ РФ, ФГУ «Госкомиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений, 2011

- Злобин, А.С. Технология возделывания сои в Орловской области [Текст]/А.С. Злобин, Б.А. Вороничев, В.В. Кружков [и др]. -Орел, 2006. -12 с

- Викторов, Г.А. Проблемы динамики численности насекомых на примере вредной черепашки [Текст]/Г.А. Викторов.-М.:Издательство «Наука»,1967.-271 с

- Викторов, Г.А. Управление численностью насекомых [Текст]//Г.А Викторов. -«Природа», 1973, № 11

- Фролов, А.Н. Развитие идей Г.А. Викторова в решении проблемы динамики численности насекомых [Текст] // А.Н. Фролов. // Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13 съезда РЭО. Краснодар, 9-15 сентября 2007 г. - Краснодар: КГАУ, 2007. - С. 379-380

- Лысенко, Н.Н. Методы учета вредных организмов растений и статистическая обработка полученных результатов [Текст]/Н.Н. Лысенко, А.Ф. Рогулев -Орел: издательство Орел ГАУ, 2006. -С. 64

- Фасулати, К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных [Текст]/К.К. Фасулати. -М.: Издательство «Высшая школа», 1971. -424 с

- http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests>