Экологические решения с учетом геодинамических проблем в районах закрытия шахт России

Автор: Каплунов Валентин Юрьевич, Батугин Андриан Сергеевич

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 7, 2010 года.

Бесплатный доступ

Функционирование и ликвидация горных предприятий порождает крупные экологические проблемы без решения которых не мыслимо обеспечение устойчивого развития углепромышленных территорий. Основой для разработки инженерных мероприятий по экологической безопасности должна быть достоверная информация о состоянии окружающей среды с обязательным учетом геодинамических условий. Геодинамическая опасность в настоящее время является межотраслевой и межтерриториальной проблемой. Обобщение имеющегося опыта и уровня научных разработок (в области геодинамического районирования, свидетельствуют о том, что имеется определенная база знаний для решения актуальных экологических проблем. Однако они требуют дальнейшего совершенствования применительно к практике ликвидации экологических последствий применительно к практике закрытия угольных предприятий.

Экологическая безопасность, горные предприятия, состояние окружающей среды, геодинамические условия, районирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140215183

IDR: 140215183

Текст научной статьи Экологические решения с учетом геодинамических проблем в районах закрытия шахт России

В России реализуется программа закрытия нерентабельных шахт и разрезов как объективное условие для снижении финансово-экономических нагрузок на государственный бюджет и прекращения непроизводительных затрат. В ходе ликвидации шахт наиболее проблемными являются социальные и экологические задачи, требующие эффективных решений. Для решения данной проблемы реализуется программа реструктуризации с масштабной ликвидацией объектов угольного хозяйства, завершается 3-й, завершающий этап реструктуризации. На этом этапе приоритетными рассматриваются задачи окончания технических, экологических и социальных программ, реализация которых поддерживается государством.

Все работы по ликвидации угольных шахт и разрезов, а также экологических последствий исполняются в соответствии с проектами ликвидации. Проекты выполняются проектными институтами, имеющими государственные лицензии (с привлечением при необходимости научно-исследовательских институтов) по горному профилю и принимаются к утверждению Минэнерго России после согласования в Ростехнадзоре России и Минприроды России.

На основе утвержденных проектов ликвидации разрабатываются рабочие проекты.

По состоянию на 1 января 2009 г. утверждены 1323 рабочих проекта, в том числе в 2008 г. 78 рабочих проектов. В стадии разработки и корректировки находится 104 рабочих проекта. Кроме того, подготовлено 31 задание на разработку и корректировку рабочих проектов.

В Углепромышленных странах России, к настоящему времени наиболее проблемной является задача обеспечения экологических требований и социальноэкологической безопасности селитебных районов вблизи шахт и разрезов. Такая проблема, в свою очередь, обусловлена геодинамическими опасностями что отрицательно сказывается на окружающей среде.

-

1.1. Проблемы обеспечения геодинамической безопасности

Проблемы геодинамической опасности имеют территориальные особенности, поэтому на примере России они ниже изложены в контексте условий ликвидации угольных предприятий по углепромышленным бассейнам и территориям. Тематические вопросы в разделе изложены по состоянию на начало 2009 г.

Кузнецкий бассейн

В один район объединяются шахты со сходными или близкими физико географическими, горно-геологическими и гидрогеологическими условиями. При исследовании данных условий были выделены пять районов на территории Кузнецкого угольного бассейна:

-

1. Анжерский угледобывающий район.

-

2. Кемеровский угледобывающий район.

-

3. Центральный угледобывающий район.

-

4. Прокопьевско-Киселёвский угледобывающий район.

-

5. Южный угледобывающий район.

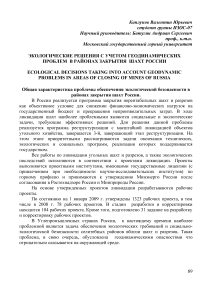

Анжерский угледобывающий район (рис. 1.) административно расположен в Яйском районе Кемеровской области. В Анжерском угледобывющем районе были закрыты три угольные шахты: шахта «Анжерская» в 1995 г., шахта «Сибирская» в 1996 г. и шахта «Судженская» в 1997 г. Из действующих угледобывающих предприятий, в данном районе осталось только ш/у «Физкультурник».

Анжерский угленосный район является самым компактным из выделенных шести районов. Все угледобывающие предприятия в Анжерском районе расположены вблизи г. Анжеро-Судженска или непосредственно в его черте. В настоящее время в районе ликвидированы три шахты, ещё три шахты и один разрез продолжают добычу угля. Географически Анжерский угленосный район расположен на севере Кемеровской области. В геоморфологическом отношении район приурочен к южной части Притомской северной возвышенной равнины, преобладающие уклоны местности составляют около 120. Анжерский угленосный район находится в природно-ландшафтной зоне равнинная тайга.

Климат района, как и всего Кузнецкого бассейна, характеризуется резкой континентальностью, большой изменчивостью погоды, суровой зимой с устойчивыми низкими отрицательными температурами воздуха, частыми ветрами значительных скоростей, активной ветрометелевой деятельностью, снегозаносами, интенсивной солнечной радиацией в оба сезона года и сравнительно жарким летом. Средняя многолетняя температура воздуха января в г. Анжеро-Судженске составляет –19,50С, июля - +17,50С; среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 520 мм.

Угледобывающие предприятия Анжерского района сбрасывают воды в бассейн реки Яя в её основные притоки – р. Челы, р. Барзас и р. Алчедат. Водоотлив с закрытых шахт ведётся, в частности, в реки Мишиха и Шурап.

Подземные воды района относятся к Чулымо-Енисейскому бассейну, предполагаемый дебит прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 0,5-2 м3/сек. Естественная глубина залегания грунтовых вод составляет более 10 м.

Рис. 1. Анжерский угледобывающий район.

Шахты Анжерского района, в основном, характеризуются умеренной водообильностью – от 4500 до 8500 м3/сутки. Шахтные воды в данном районе характеризуются повышенной жёсткостью (до 10 мг-экв/л), а также высокими концентрациями фенола (до 840 ПДК), взвешенных веществ (до 20 ПДК), аммиака, железа и нитритов (до 2,5 ПДК).

Химический состав естественных природных подземных вод, не нарушенных угледобычей, также характеризуется повышенным содержанием железа (до 4,5 ПДК) и марганца (2,1 ПДК).

В продуктивном комплексе района четко обособляются три синклинали: Анжерская, Андреевская и Козлинская. Угольные пласты Анжерской синклинали до 1995 года отрабатывали шахты «Судженская» и «Анжерская». Шахты «Физкультурник», «Восход», «Сибирская» отрабатывают угольные пласты Андреевской синклинали, а шахта «Таёжная» - Козлинской синклинали. Марочный состав угля – К, ОС, Т.

Особенность Анжерской синклинали связана со сложностью тектоники шахтных полей, обусловленной влиянием Томского надвига, срезающей данную синклиналь с запада, а также наличием дополнительной складчатости и мелкоамплитудной нарушенности, которая проявляется в виде взбросов и сбросо-надвигов с амплитудой смещения от 0,4 до 10 метров. Углы падения угольных пластов изменяются от 00 до 700.

Андреевская брахисинклиналь характеризуется весьма изменчивым простиранием и осложнена дополнительными складками и флексурообразными изгибами угольных пластов, угол падения которых также варьируется в пределах 00-700.

Анжерская синклиналь характеризуется повышенной сейсмоактивностью, что проявилось в виде техногенного землетрясения 25 октября 1997 года на поле шахты «Анжерская» после начала её затопления.

Основные технические характеристики закрытых шахт Анжерского района представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

|

Шахта |

Годы работы |

Глубина разработки, м |

Балансовые запасы, млн. т. |

Производственная мощность, тыс. т. |

|

«Анжеская» |

1907-1995 |

520 |

1 |

300 |

|

«Суджеская» |

1897-1996 |

570 |

103 |

900 |

|

«Сибирское» |

1957-1996 |

800 |

23 |

850 |

Поля закрытых шахт Анжерского района характеризуются интенсивной застройкой на их территории, ввиду того, что все шахты находятся в черте города Анжеро-Судженска, а горный отвод шахты «Судженская» расположен непосредственно в его центре (табл. 1.2.).

Количество жилых домов, расположенных в опасных зонах на полях закрытых шахт Анжерского района.

Таблица 1.2.

|

Шахта |

Количество жилых домов, находящихся в опасных зонах по вредным газам |

Количество жилых домов, находящихся в зонах подтопления |

Количество жилых домов, находящихся в провалоопасных зонах |

|

«Анжерская» |

41 |

0 |

58 |

|

«Суджеская» |

118 |

21 |

105 |

|

«Сибирское» |

46 |

17* |

15 |

* - после полного затопления шахты.

В настоящее время в Анжерском угледобывающем районе продолжают вести добычу угля шахты «Таёжная» (2-й район ш/у «Сибирское»), «Анжерская-Южная» и ш/у «Физкультурник», а также разрез «Алчедатский». В перспективе в данном районе не планируется интенсивное развитие угледобычи ввиду сложных горно-геологических условий и истощения запасов угля из-за их длительного освоения.

Закрываемые шахты характеризуются:

-

- Шахта «Сибирская» расположена в 6 км южнее г. Анжеро-Судженск. Шахта была открыта в 1957 году, закрыта в 1996 году способом частичного затопления. Идёт переток на очистные сооружения ШУ «Физкультурник» с отметки +87м, откуда вода сбрасывается в р. Челы.

Шахта «Анжерская» расположена в черте г. Анжеро-Судженск, одна из глубочайших шахт Кузбасса (до 800м). Была образована в 1907 году, закрыта в 1995 году способом полного затопления. Вода самоизливается в р. Мишиха с отметки +184м.

-

- Шахта «Судженская» расположена в черте г. Анжеро-Судженск, наиболее старая из закрытых шахт Кузбасса. Была открыта в 1897 году и закрыта в 1997 году способом полного затопления с самоизливом в пруд р. Мишиха с отметки +182м.

Кизеловский бассейн

В районе и на территории шахт Кизеловского угольного бассейна проявилось значительное количество геодинамических нарушений: определено 201,17 га условно-опасных и 791,70 га опасных зон.

Маркшейдерско-геодезической группой Кизеловского подразделения Центра мониторинга было обследовано 224,4 га опасных и условно опасных зон на шахтных полях Луньевских копей, шахт «Северная», им. Володарского, им. Урицкого, им. Куйбышева, им. Калинина, им. Чкалова, им.40-летия Октября, им. 40-летия ВЛКСМ, им. 1 Мая и Басковских копей. В течение 2008 года обследованы все шахтные поля Кизеловского угольного бассейна, включая участки теоретически неопасные по провалообразованию (всего 1196 га).

Обследования в конце 2008 года выявили 5 новых и вновь активизировавшихся старых провалов земной поверхности общей площадью - 474,9 м ² и объемом 1685,0 м ³, в том числе: по г. Губахе – 4 провала (1019 м ³) и по г. Гремячинску – 1 провал (666 м ³).

Провал в городе Гремячинске представлял реальную угрозу транспортному сообщению с городом. Первые признаки данного провала были обнаружены 02.06.08 года при обследовании зоны выходов угольных пластов под наносы на поле шахты «Гремячинская». Тогда было отмечено проседание земной поверхности диаметром 9-10 метров, заполненное водой. В связи с затяжной сырой осенью, данный провал резко увеличил свои параметры, при этом приблизился к автодороге в город Гремячинск на расстояние 6 метров. Было принято решение по его срочной засыпке.

Рис. 2. Проседание полотна автодороги в г. Гремячинск

Происходит увеличение параметров ранее образовавшегося действующего провала № 435 (на общую площадь 9,6 м2 и объемом 83 м3, а так же 26 случаев рецидивов ранее ликвидированных провалов общей площадью 479,2 м 2 и объемом 8335 м3. Всего в течение года параметры изменялись на 19 провалах, при этом площадь провалов увеличилась на 454,1 м 2, а объем на 7051 м3. Отмечено 48 случаев повторно образовавшихся провалов площадью 1800,4 м2 с объемом 15799 м 3. С начала 1990-х годов возрасла сейсмическая активность в регионе.

Приморский край и Сахалинская область

За период ведения ликвидационных работ полностью потушено и переведено в негорящие 4 горящих отвала, еще на одном отвале работы по охлаждению и изоляции завершены, ведется наблюдение за остыванием массива. Имеет развитие рецидив пожара на отвале ш. «Глубокая». 16.09.2008 в г. Партизанске за 3 часа (!) выпало 116 мм осадков, при месячной норме для Партизанска 139 мм. В результате таких интенсивных осадков на потушенном отвале шахты «Глубокая» на значительной площади уничтожен (смыт) ранее нанесенный изолирующий слой глины мощностью 0,9 м, образовались промоины в отвале глубиной до 2,5 м. В III квартале произведена ликвидация промоин, но в результате произошедшего, на отвале образовались очаги с недопустимо высокой температурой. В IV квартале выполнена температурная съемка. Общая площадь с температурами свыше 80ºС составила свыше 8,0 тыс. м2, в том числе с t≥200ºC более 1,2 тыс. м2. Утверждено техническое задание на разработку дополнения к рабочему проекту тушения для ликвидации рецидива.

На контроле находится 3 непотушенных пожара (2 - разрез «Реттиховский» и 1 - шахта «Мгачи») и 3 очага самонагревания, активность которых в основной массе снижается. Увеличивается только площадь рецидива, к концу квартала она увеличилась почти до 1000 м2. Общая площадь составляет 48 тыс. м2. Наиболее активными и увеличивающимися остаются пожары на разрезе «Реттиховский». В результате деятельности предприятия по добыче угля «Мгачиуголь» утрачена возможность контроля за динамикой пожара на бывшей промплощадке шахты – на ней организован отвал пород действующего разреза. Очаги пожаров на старых отвалах ш. «Мгачи» практически утратили активность и в настоящий момент находятся в стадии затухания.

Инструментальные наблюдения на станциях, заложенных над вертикальными стволами шахты Капитальная, разломами на горном отводе ш. им. Артема и Северном стволе ш. Озерная полностью прекращены с октября 2006 г. из-за отсутствия сдвижений. Наблюдательная станция над Клетьевым и Скиповым стволом ш. Озерная уничтожена в результате обрушения закладочной породы в стволе. Cо II квартала 2007 г. планируется восстановить станцию, однако новые не прекращающиеся просадки породы не позволяют этого выполнить.

В центре г. Артема, на горном отводе ш. «Приморская» возникло (на выходе пласта I под наносы) и ликвидировано возгорание.

Восточный Донбасс.

В результате того, что на большинстве (87%) шахт Восточного Донбасса выработанное техногенное пространство затоплено или происходит затопление его верхних горизонтов, наблюдается интенсивный процесс образования провалов земной поверхности у вскрывающих горных выработок.

При обводнении выработанного пространства шахт, в том числе и закрытых до начала реструктуризации угольной отрасли, происходит нарушение структуры горных пород, разрушение крепежного материала выработок и, как следствие, образование провалов или формирование мульд оседания. Как правило, зафиксированные на выходах пластов провалы земной поверхности приурочены к подготовительным выработкам и краевым частям целиков угля, ориентированным по падению пласта, по границе выработанного пространства.

В ходе маршрутных обследований территорий промышленных площадок специалистами Центра своевременно выявлены опасные для жизни населения объекты: стволы, полки перекрытий, которые разрушены; усадку засыпного материала; выделения из горных выработок «мертвого воздуха»; провалы над наклонными выработками. Организованная Центром мониторинга система контроля позволяет оперативно принимать меры по приведению таких объектов в безопасное состояние. Кроме того, маршрутные обследования позволяют выявлять несанкционированные технические работы или строительство в пределах провалоопасных зон.

На территориях Шахтинского, Новошахтинского и Шолоховского угольных районов в III квартале текущего года Центром мониторинга ликвидированы: девять провалов и два дефекта изоляции вскрывающих выработок, четыре вентиляционных канала на сопряжении с горными выработками, общим объемом 3803 м3.

Сведения о выполненной Центром мониторинга работе по приведению территорий в безопасное состояние в III квартале 2009 года даны в табл. 1.3.

Таблица 1.3.

Объемы работ по ликвидации провалов в III квартале 2009 года

|

Шахта |

Объекты |

Объем, м3 |

|

Шахтинский угольный район |

||

|

ш. им. Красина |

Провал вентиляционной скважины |

58 |

|

ш. им. Чиха |

Провал вентиляционной скважины №2 |

45 |

|

Провал вентиляционной скважины №1 |

76 |

|

|

ш. «Южная» |

Дефект изоляции вентиляционного канала шурфа №5 |

91 |

|

ш. «Юбилейная» |

Провал вспомогательного ствола №2 |

313 |

|

Дефект изоляции технического канала на центральной промплощадке |

75 |

|

|

Итого |

658 |

|

|

Новошахтинский угольный район |

||

|

ш. «Степановская» |

Провал шурфа №4 |

171 |

|

ш. им. газ. «Комсомольская правда» |

Провалы вентиляционного канала восточного вентиляционного ствола |

21 |

|

Провал восточного вентиляционного ствола |

156 |

|

|

ш. «Соколовская» |

Провал вентиляционного канала западного шурфа №3 |

23 |

|

Итого |

371 |

|

|

Шолоховский угольный район |

||

|

ш. «Калитва» |

Провал восточного наклонного ствола шахты №4 |

342 |

|

ШУ «Краснодонецкое» |

Дефект изоляции ствола №7 |

883 |

|

Дефект изоляции вентиляционной сбойки №1 |

786 |

|

|

ш. «Синегорская» |

Провал вспомогательного ствола шахты №17 |

303 |

|

ШУ «Горняцкое» |

Провал вспомогательного ствола ш. №2бис |

460 |

|

Итого |

2774 |

|

|

Всего за III квартал 2009 г. |

3803 |

|

Рис. 1.3. Провал вспомогательного ствола шахты 2бис ШУ «Горняцкое»

Рис. 1.4. Ликвидация провала вспомогательного ствола шахты 2бис ШУ «Горняцкое»

В III квартале текущего года проведена тепловая съёмка, экспресс анализ газа и радиационный контроль на 15-ти породных отвалах 7-ми шахт Шахтинского, Новошахтинского, Гуковского, Донецкого и Шолоховского угольных районов. По результатам 1040 замеров выявлено пять горящих отвалов с общей площадью очагов горения – 9,82 га.

Горящие породные отвалы шахты «Аютинская», ШУ «Белокалитвинское» и шахты «Комиссаровская» расположены в жилом секторе города Шахты, поселка Коксовый и хутора Тацин соответственно.

Печорский центр мониторинга

Для выявления опасных участков выполнятся геодинамические наблюдения: визуальные (земной поверхности), – около 50 кв. км; визуальные наблюдения просадок устьев ликвидированных выработок – 1400; мониторинг активизации опасных геомеханических процессов – 23,3 кв. км; визуальные наблюдения за состоянием объектов – 20 кв. км; мониторинг за рекультивированными землями и породными отвалами – 4 кв. км.

Визуально отслеживалось состояние земной поверхности, зданий и сооружений, наблюдений просадок устьев ликвидированных выработок на территории горных отводов одиннадцати ликвидированных шахт. Масштабы необходимых работ для контроля за геодинамической безопасностью характеризуют следующие объемы:

Интинский район:

-

- производство визуальных наблюдений земной поверхности – 20,9км2;

-

- производство визуальных наблюдений просадки устьев ликвидированных выработок – 1044 наблюдений;

-

- мониторинг активизации опасных геомеханических процессов – 6,1км2;

-

- производство визуальных наблюдений за состоянием объектов – 8,3км2;

-

- производство маркшейдерских наблюдений трассы сбросного коллектора шахты «Глубокая» – 2800м.

-

- производство маркшейдерских наблюдений трассы сбросного коллектора шахты «Западная-бис» – 920м.

-

- выполнение инструментальных (маркшейдерских) наблюдений за состоянием объектов на территории горных отводов ликвидируемых шахт – 12,0 км.

Воркутинский район:

-

- производство визуальных наблюдений земной поверхности – 27,6 км2;

-

- производство визуальных наблюдений просадки устьев ликвидированных выработок – 674 наблюдений;

-

- мониторинг активизации опасных геомеханических процессов – 12,4км2;

-

- производство визуальных наблюдений за состоянием объектов – 6,1 км2.

Выполняемыми мониторинговыми работами осуществляется оперативный контроль за возникающими опасными ситуациями с рекомендациями по их устранению.

Подмосковный бассейн

Геомеханический мониторинг проводился на всех шахтах согласно объемам работ предусмотренных рабочим проектом и проектами ликвидации шахт и разрезов. Производятся контрольные инструментальные наблюдения по реперам на 5 наблюдательных станциях за сдвижением земной поверхности, в т.ч. на шахте “Припуская” – над непогашенными горными выработками, пройденными под авто- и железной дорогами; шахте “Владимировская” – на наблюдательной станции за дачным участком г.Киреевск; шахте “Майская”- за автодорогой: шахта–пос.Майский; шахте “Западная” – на наблюдательной станции за автодорогой г. Щекино – пос. Селиваново; шахте “Прогресс” – на наблюдательной станции за авто и железной дорогой “г. Венев – ш. Бельцевская”.

Геохимические процессы, происходящие в толще земной коры в пределах горного отвода ликвидированных шахт в условиях затопления выработок приводят к сдвижению пород. Прогнозировать эти сдвижения весьма сложно ввиду отсутствия достоверных данных о состоянии горных выработок и отдельных полостей, поэтому необходимо продолжать наблюдения по наблюдательным станциям за сдвижением земной поверхности над непогашенными горными выработками.

Выполнены запланированные объемы работ, предусмотренные проектом ведения мониторинга по инженерно-экологическому обследованию территорий горных отводов шахт «Бельковская», «Майская», «Россошинская» и «Владимировская».

Выполняются текущие работы во исполнение предписаний государственной инспекции межрегионального отдела по надзору за охраной недр и геолого-маркшейдерскому контролю (ликвидация провалов земной поверхности на шахтах, засыпка объектов, представляющих опасность для людей и животных, живущих в непосредственной близости от них. Общий объем засыпки составляет в среднем около 1000 м3 грунта).

Имеющиеся экологически безопасные объекты и ситуации:

-

- шахты «Бельковская», «Майская», «Россошинская»- для ограничения стока загрязненной воды и пульпы на пахотные земли и в реки необходимы навалы по периметру породных отвалов и нагорных канав;

-

- шахта «Майская» -засыпать провал на шахтном поле, образовавшийся от обрушения сопряжения № 17 зап. гл.вент. штр. с № 62

сбойкой. Провести работы по засыпке образовавшихся опасных канав и ям на промплощадке ликивидированных шурфов;

-

- шахта «Росошинская»-засыпать семь провалов на склонах и в долине ручья «Россошка» по трассе северных штреков главных направлений и у деревни Б.Россошка;

-

- шахта «Владимировская»- выполнить комплекс закладочных работ в главном наклонном стволе шахты. Устье вспомогательного ствола засыпать породой.

-

- ликвидировать выявленные комиссией ЗАО «Центрэкомониторинг» и работниками МО Киреевский район 15 провалов земной поверхности на горном отводе шахт от ведения горных работ.