Экологический характер энергии ультразвуковых волн технологических процессов

Автор: Федюшко Юрий Михайлович, Федюшко Марина Петровна

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Механизация и электрификация животноводства, растениеводства

Статья в выпуске: 4 (24), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен вопрос влияния энергии ультразвуковых волн, которая вырабатывается в технологических процессах. Проанализирована целесообразность использования и дальнейшей разработки безопасных ультразвуковых технологий и обоснованы факторы, которые определяют экологическую безопасность современных технологических процессов.

Ультразвуковые волны, экологическая безопасность, энергия ультразвука, энергосбережение

Короткий адрес: https://sciup.org/140204254

IDR: 140204254 | УДК: 504.05

Текст научной статьи Экологический характер энергии ультразвуковых волн технологических процессов

Проблема сохранения природы незаметно для всех нас переросла в проблему выживания. Площадь экологически неблагоприятных районов составляет около 2 миллионов квадратных километров. В таких районах оказываются четко выраженные признаки деградации среды, продолжается стойкий процесс загрязнения окружающей среды и снижения производительности природных ресурсов, растет заболеваемость людей, увеличивается смертность. И это касается загрязнений не только химических, радиоактивных и отходами производства, но и на первый взгляд незначительных загрязнений шумового характера. Источниками таких загрязнений являются все виды транспорта, телевизоры, громкоговорители, технологические линии и объекты, на которых в разных целях используется ультразвук. Проблема настолько актуальна и широка в своей комплексности, что трудно определить ее научные пределы и те средства, которые были бы общественно оправданными для ее решения.

Одним из перспективных физических методов влияния на вещества и для интенсификации технологических процессов есть метод, основанный на использовании механических колебаний ультразвукового диапазона, - так называемых ультразвуковых колебаний. Высокая эффективность УЗ-влияний на разные технологические процессы подтверждена многочисленными исследованиями и опытом более чем тридцатилетнего приложения на ряде предприятий разных отраслей промышленности. Больше всего успешно УЗ-колебания используются в процессах, связанных с жидкими состояниями реагентов, поскольку только в них возникает специфический процесс - УЗ-кавитация, которая обеспечивает максимальные энергетические влияния на разные вещества. Влияние УЗ-колебаний на разные технологические процессы в жидких средах позволяет: не менее чем в 10-1000 раз ускорить процессы, которые протекают между двумя или несколькими неоднородными средами (растворение, обезжиривание, обезгажива-ние, измельчение, эмульгирование, гомогенизацию, электрохимические реакции и др.); увеличить выход полезных продуктов

(например, экстрактов) и прибавить им дополнительные свойства (например, биологическую активность и стерильность); получить новые вещества (например, эмульсии и суспензии), а также реализовать технологические процессы, не реализованные традиционными методами.

Технологический процесс и его влияние на окружающую среду в результате деятельности беспрестанно изменяются. Функционирование реальных технологических процессов всегда связано с множеством случайных факторов, часть которых приводит к непредвиденным (в том числе и критическим) ситуациям.

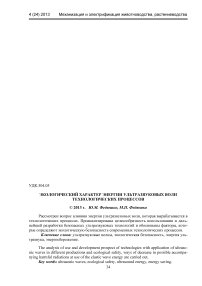

Обмен с внешней средой исходным сырьем и готовой продукцией при подобном процессе сопровождается энергетическими выбросами в виде полей, излучений, колебаний [3]. Этот процесс экологический, если не является источником повышенного уровня энергетических выбросов, а исходное сырье и энергия максимально превратятся в готовую продукцию, которая не вызывает антропоаномалий в природе (рисунок 1).

Уравнение массобмена для замкнутого процесса имеет вид:

Mc = Мк.ин. + Mе.от, где Mc - суммарная масса сырья и энергии, используемого на всех стадиях технологического процесса;

М к.ин. — суммарная масса готового конечного продукта;

М е.от — суммарная масса энергетических отходов.

В связи с целевым назначением ультразвуковых технологий переработки сельскохозяйственного сырья, масштабным применением ультразвуковых приборов в технологических линиях и использованием их на малых предприятиях появляется необходимость исследования проблемы экологической безопасности и факторов, которые обеспечивали бы рациональное использование сырья и качество конечных продуктов с наименьшим влиянием ультразвуковых технологий на окружающую среду.

Рисунок 1 – Структура закрытого технологического процесса

Снижение возможных сопутствующих вредных излучений приборов может быть достигнуто, во-первых, снижением единичной мощности ультразвуковых приборов и выбором для конкретных технологий ультразвуковых параметров, достаточных для реализации процесса. Во-вторых, при использовании современной элементной базы и соответствующих изменений схемных решений ультразвуковых генераторов, а также конструкций волноводов, при применении современных схем автоматической стабилизации режимов и аварийной защиты. Экспериментально доказано, что приборы разработанного многофункционального ряда не являются источниками вредных энергетических полей и излучений.

Исследование ультразвуковых технологий из описанных выше позиций дает основание допустить, что негативные последствия от использования ультразвуковых аппаратов могут быть обнаружены по факторам материальных и энергетических выбросов.

Экологические параметры создаваемой техники и технологии должны оцениваться концепцией «сравнительной оценки технических параметров», в том числе по экологическим параметрам: на этапе проектирования - сравнение с лучшим мировым образцом; при промышленном производстве - с инновационным объектом.

Когда мы говорим, что слышим звук, это значит, что где-то состоялось колебание воздуха, которое достигло нашего слуха. Таким образом, звук является колебательным движением частиц упругой среды, которая распространяет волны в газах, жидкостях и твердых телах. Органы слуха человека воспринимают только те колебания, частоты которых лежат в интервале приблизительно от 20 до 20000 колебаний в 1 секунду. Колебания этого диапазона выделяются в особенную группу звуковых, или акустических, колебаний, названных также сокращенно звуком. В акустике все колебания подразделяют на четыре категории: дозвуковые колебания с частотами менее 20 Гц, или инфразвуки; звуковые колебания - собственно звуки; сверхзвуковые колебания с частотами выше 20 кГц, или ультразвуки; гиперзвуковые колебания с частотами выше 109 Гц (1000 мГц), или гиперзвуки.

При распространении волн колеблющиеся частицы не перемещаются в направлении их распространения, а колеблются около своих положений равновесия.

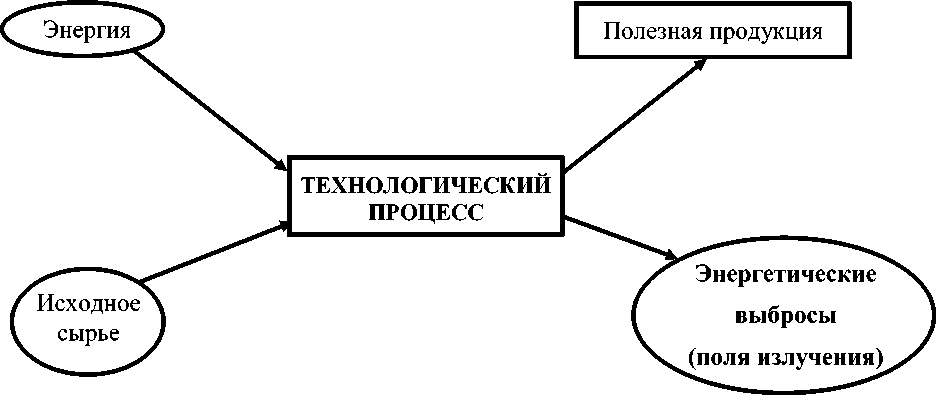

Звук - такая же форма волнового движения, как и волны на воде, которые разбегаются от падающего камня. Когда звук распространяется в среде, например в воздухе, давление в любом месте данной среды ритмично изменяется, то нарастая, то убывая. Если бы можно было сфотографировать распределение молекул воздуха вблизи источника звука, то оказалось бы, что в некоторых местах молекулы группируются тесно, а в других - свободно. В местах уплотнения давление повышено, в местах разряжения - снижено. Графическое изображение изменения давления являет собой синусоиду (рисунок 2).

Любые звуковые волны характеризуются скоростью распространения, длиной, частотой и интенсивностью (X - длина волны).

Так как скорость звука является постоянной величиной для определенной среды, то длина волны изменяется обратно пропорционально частоте. Следовательно, чем выше частота звука, тем меньше длина звуковой волны. Например, при распространении в воздухе длина волны звука с частотой 34 Гц - X = 10 м, а частоте 50 Гц отвечает длина волны 6,8 мм. Другие соотношения частоты и длины волны выходят при распространении звука, например, в морской воде, в связи с тем, что скорость звука в воде в 4,5 раза больше, чем в воздухе, и составляет 1550 м/сек. Поэтому частоте 50 кГц в морской воде будет отвечать длина волны 3,1 см.

Рисунок 2 - Изменение давления воздуха вблизи источника излучателя

Основное направление развития ультразвуковых (УЗ) технологий можно условно разделить на пассивные и активные.

Пассивные технологии основаны на регистрации УЗ-колебаний, которые возникают в разных технологических процессах. Эти технологии используются для контроля за состоянием веществ и материалов, для получения информации о протекании технологического процесса и тому подобное. Пассивные технологии связаны с необходимостью регистрации низкочастотных колебаний малой интенсивности, потому что высокочастотные колебания характеризуются высоким угасанием и, как правило, не выходят за пределы анализируемых веществ и объектов.

По способу регистрации низкочастотных УЗ-колебаний малой интенсивности, которые несут информацию о контролируемом объекте, могут быть контактные и бесконтактные способы регистрации, то есть распространение УЗ-колебаний от контролируемого объекта к приемнику осуществляется воздушным путем. Воздушный путь распространения низкочастотных УЗ-колебаний малой интенсивно- сти имеет большие преимущества (например, при контроле агрессивных или распеченных тел), но более сложный в практической реализации. Это обусловлено огромными потерями энергии УЗ-колебаний при переходе из твердого или жидкого состояния в воздух.

Активные технологии связаны с излучением и исследованием материалов и веществ (УЗ-колебания малой интенсивности и приема их после прохождения через среды или после отображения от пределов раздела или внутренних дефектов и т.п.). Типичными примерами подобных технологий является контроль качества, при котором не разрушаются материал и изделия, есть медицинская эхотомоскопия (исследование внутренних органов человека).

Активные технологии также связаны с применением низкочастотных и высокочастотных колебаний. Причем в этих технологиях наибольшее распространение получили технологии, связанные с использованием высокочастотных колебаний для неразрушающего контроля и исследований структуры металлов. В этом случае используются только контактные способы регистрации.

Низкочастотные УЗ-колебания применяются для контроля полимерных материалов и многослойных изделий. Передача в исследуемое тело и регистрация УЗ-колебаний в этом случае может осуществляться бесконтактным путем.

При использовании контактного способа регистрации УЗ-колебания не попадают в окружающую среду и могут влиять на человека только через корпус излучателя или приемника, который находится в руке человека. Интенсивности УЗ-колебаний, которые достигают организма человека, не превышают 0,1 Вт/см2. Ультразвуковые колебания такой интенсивности носят ярко выраженный позитивный терапевтический эффект (используются в медицине для проведения массажа).

При использовании бесконтактных способов регистрации интенсивности УЗ-колебаний в 100...100000 раз меньше, чем при использовании контактных способов. Их влияние на окружающую среду и чело- века настолько мало, что на практике даже не рассматривается.

Направление, связанное с применением УЗ-колебаний высокой интенсивности, также делится на низкочастотные и высокочастотные технологии.

Низкочастотные технологии связаны с использованием высокоинтенсивных низкочастотных колебаний из разрешенного диапазона (18, 22, 44, 66 кГц) и предназначены для направленного изменения свойств жидких и твердых веществ, механической обработки разных материалов и т.п.

В случае реализации подобных технологий вредное влияние на окружающую среду и человека может заключаться в следующем:

-

- недопустимость изменения свойств обрабатываемых и получаемых материалов. Эта проблема решается в каждом частном случае для проверки полученных материалов;

-

- излучение высокого уровня шума от технологических ультразвуковых установок.

Уровень шума на рабочих местах на частоте 22 кГц не должен превышать 100 дБ, в соответствии с ГОСТ 12.1.001 -83 и СНиП 2283 - 80, допустимый уровень ультразвука в зоне контакта рук и других частей тела не должен превышать 110 дБ. Эта проблема легко решается применением акустических экранов, корпусов с оптимальным креплением и размещением излучателей.

Высокочастотные технологии связаны с использованием высокочастотных колебаний высокой интенсивности (разрешены частоты для этого случая 880, 1760, 2600 кГц) и предназначены для прикладной медицины. Основные области применения связаны с терапевтическим влиянием и высокоэффективной мелкодисперсной распыленностью лекарственных препаратов в ультразвуковых ингаляторах.

Таким образом, в результате анализа литературных источников и опыта использования ультразвука в предполагаемых областях контакта с живым организмом можно утверждать, что при обоснованном выборе диапазона технологических парамет- ров, соотнесенных с объектом, который подлежит облучению, его вредное влияние отсутствует или является минимальным. Поэтому есть все основания утверждать, что ультразвук, как достижение научнотехнического прогресса, может быть экологически безопасным, если при проектировании его практических приложений выполняются необходимые ограничения по мощности, интенсивности и защите.

Ультразвук и ультразвуковые технологии с точки зрения охраны окружающей среды и рационального природопользования, в соответствии с вышеупомянутыми теоретическими и эмпирическими законами, правилами, требованиями, а также с нормативными актами при определенных обстоятельствах и в разных сферах использования могут рассматриваться как составляющие потоков информации в естественных системах; как потенциальная опасность, связанная с возможностью влияний, которые разрушают и влияют на живые организмы; сам ультразвук может быть нейтральным к естественным составным экосистемам.

Вывод

Таким образом, при исследовании влияния ультразвука при использовании в новейших технологиях первоочередной задачей является изучение процессов взаимодействия человека и природы в производственных процессах, а также непосредственного влияния сопутствующих факторов на окружающую среду.

Обоснование и правильное использование энергии ультразвука даст возможность более полного решения задачи рационального использования природных ресурсов, энергосбережения и сохранения естественной среды.

Список литературы Экологический характер энергии ультразвуковых волн технологических процессов

- Джигирев, В.С. Екологiя та охорона навколишнього середовища: навч. посiб./В.С. Джигирев. -Кieв: Знання, 2000. -203 с.

- Желiбо Е.П. Безпека життєдiяльностi: навч. посiб./Е.П. Желiбо. -Львiв: Новий свiт, 2000, 2001. -320 с.

- Хмелёв, В.Н. Многофункциональные ультразвуковые аппараты и их применение в условиях малых производств, сельском и домашнем хозяйстве: научная монография/В.Н. Хмелёв, О.В. Попова. -Барнаул: АлтГТУ, 1997. -160 с.

- Айрапетьянц, Э.Ш. Эхолокация в природе/Э.Ш. Айрапетьянц, А.И. Константинов. -Ленинград: Наука, 1974. -512 с.