Экологический мониторинг распространенности Bunyavirus hantavirus в зависимости от видового состава переносчиков инфекции

Автор: Греф Екатерина Яковлевна, Коровушкин Алексей Александрович, Нефедова Светлана Александровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (115), 2011 года.

Бесплатный доступ

Ландшафтно-географические зоны, экологические токсиканты, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, видовой состав переносчиков глпс

Короткий адрес: https://sciup.org/14749870

IDR: 14749870

Текст статьи Экологический мониторинг распространенности Bunyavirus hantavirus в зависимости от видового состава переносчиков инфекции

В ряде регионов России техногенное воздействие на территории различных ландшафтногеографических зон достигло таких масштабов, что его следует воспринимать как проблему глобального экологического кризиса. Рязанская область является интересной для экологического мониторинга территорией, так как интересующие нас зоны – подтаежную и лесостепную – можно разбить на два типа – экологически чистую часть и загрязненную экотоксикантами в результате антропогенного влияния (химическая промышленность, подземное хранение газа, сельскохозяйственное производство и т. д.). Важным при экологическом мониторинге является и то, что над частью районов области в 1986 году выпали радиоактивные осадки после аварии на Чернобыльской АЭС.

При экологическом мониторинге территорий, загрязненных радионуклидами и тяжелыми металлами, в качестве реакционных систем – индикаторов, по нашему мнению, можно использовать биологические объекты – переносчики инфекционных заболеваний, реакция которых на изменения среды отражается как на их собственном иммунитете, так и на здоровье населения

в ареале их обитания. Таким образом, актуальным является экологический мониторинг инфи-цированности геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в зависимости от видового состава переносчиков инфекции внутри одной ландшафтно-географической зоны с районами различной экотоксикации [ 1], [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На антиген хантавируса исследованы 2752 особи мелких млекопитающих 10 видов (кутора (Neomys fodiens), бурозубка обыкновенная (So-rex araneus), мышь домовая (Mus musculus), мышь лесная (Apodemus uralensis), мышь полевая (Apodemus agrarium), мышь-малютка (Mi-cromys minutes), серая крыса пасюк (Rattus nor-vegicus), полевка водяная (Arvicola terrestris), полевка обыкновенная (Microtus arvalis), полевка рыжая (Clethorionomys glareolus)), отловленных в 20 районах Рязанской области (Ермишинский, Захаровский, Кадомский, Кораблинский, Милославский, Михайловский, Ново-Деревенский, Пронский, Пителинский, Путятинский, Рыбнов-ский, Сапожковский, Сараевский, Скопинский,

Старожиловский, Ухоловский, Чучковский, Шацкий, Шиловский, г. Рязань).

Для обнаружения антигена хантавируса у мелких млекопитающих использован прямой вариант иммуноферментного анализа в модификации с тест-системой производства Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова РАМН (иммуноферментная тест-система «Хантагност» для выявления хан-тавирусного антигена). Постановку реакции осуществляли в соответствии с прилагаемыми к тест-системам инструкциями, учет результатов производили с помощью мультискана MS-300 производства Финляндии с учетом оптической плотности при длине волны 492 нм и визуально.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

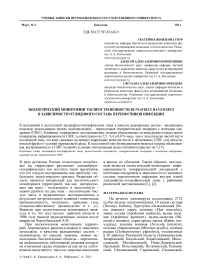

Мы составили карту Рязанской области с учетом экотоксикации территории промышленными предприятиями (рис. 1).

В табл. 1 приведена экотоксикация от промышленных предприятий в лесостепной и подтаежной зонах Рязанской области.

Подтаежная зона

I – Чистая часть

II – Загрязненная часть

Лесостепная зона

III – Чистая часть

IV – Загрязненная часть

Рис. 1. Чистые и загрязненные экотоксикантами промышленных производств районы Рязанской области

|

Основные эко |

токсиканты лесостепной и подтаежной территорий |

Таблица 1 области |

||||||||

|

при промышленном производс |

тве |

|||||||||

|

Экотоксикант |

ПДК |

ед. изм. |

Ландшафтно-географические зоны |

|||||||

|

подтаежная |

лесостепная |

|||||||||

|

неблагополучная |

благополучная |

неблагополучная |

благополучная |

|||||||

|

концентрация элемента |

||||||||||

|

мин. |

макс. |

мин. |

макс. |

мин. |

макс. |

мин. |

макс. |

|||

|

Атмосфера |

||||||||||

|

Свинец |

0,007 |

мг/м3 |

3,200 |

5,600 |

0,003 |

0,005 |

2,700 |

4,800 |

0,005 |

0,006 |

|

Мышьяк |

0,500 |

мг/м3 |

0,500 |

1,700 |

0,100 |

0,500 |

0,700 |

2,100 |

0,200 |

0,400 |

|

Аммиак |

0,200 |

мг/м3 |

3,100 |

5,000 |

0,090 |

0,100 |

2,400 |

4,800 |

0,100 |

0,300 |

|

Ацетон |

0,350 |

мг/м3 |

1,700 |

3,900 |

0,030 |

0,080 |

0,900 |

2,800 |

0,040 |

0,100 |

|

Сероуглерод |

0,005 |

мг/м3 |

1,200 |

3,700 |

0,001 |

0,003 |

0,900 |

3,900 |

0,002 |

0,003 |

|

Формальдегид |

0,035 |

мг/м3 |

0,400 |

1,200 |

0,015 |

0,020 |

0,700 |

1,400 |

0,010 |

0,015 |

|

Гидросфера |

||||||||||

|

Цинк |

1,000 |

мг/л |

11,100 |

19,400 |

0,700 |

0,900 |

3,400 |

5,000 |

0,600 |

0,800 |

|

Свинец |

0,100 |

мг/л |

0,900 |

1,500 |

0,050 |

0,090 |

0,080 |

0,130 |

0,040 |

0,100 |

|

Мышьяк |

0,050 |

мг/л |

0,040 |

0,100 |

0,020 |

0,030 |

0,080 |

0,380 |

0,010 |

0,060 |

|

Медь |

1,000 |

мг/л |

2,000 |

6,000 |

0,090 |

0,600 |

0,050 |

2,000 |

0,070 |

0,500 |

|

Литосфера |

||||||||||

|

Свинец |

32,000 |

мг/кг |

31,700 |

34,500 |

29,200 |

31,800 |

30,200 |

35,200 |

28,900 |

33,400 |

|

Кадмий |

1,000 |

мг/кг |

34,500 |

34,500 |

0,090 |

0,500 |

0,200 |

1,600 |

0,100 |

0,700 |

|

Цинк |

23,000 |

мг/кг |

21,100 |

25,300 |

20,100 |

22,600 |

21,000 |

24,800 |

19,800 |

22,300 |

|

Никель |

85,000 |

мг/кг |

84,900 |

87,400 |

81,600 |

83,100 |

82,10 |

86,200 |

79,600 |

82,400 |

|

Хром |

0,050 |

мг/кг |

0,320 |

0,780 |

0,010 |

0,020 |

0,240 |

0,650 |

0,020 |

0,040 |

Экологический мониторинг распространенности Bunyavirus Hantavirus в зависимости от видового состава...

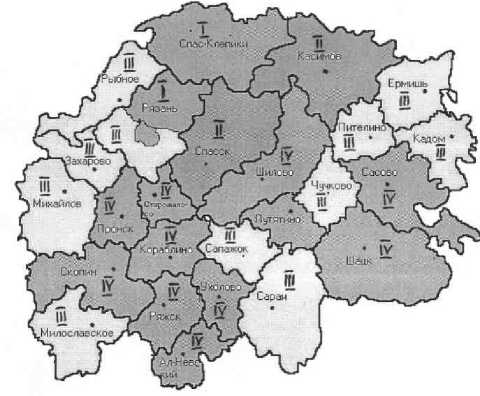

Зоны радиоактивного заражения в результате аварии на Чернобыльской АЭС

Зоны загрязнения тяжелыми металлами

Рис. 2. Территории Рязанской области, одновременно загрязненные и радионуклидами, и экотоксикантами промышленных производств

Таблица 2

З агрязнение Cs137 ландшафтно-географических зон Рязанской области

|

Ландшафтно-географическая зона |

Характеристика ландшафтно-географических зон по загрязнению Cs137, Бк/кг |

|||

|

неблагополучная часть (грязная) |

благополучная часть (чистая) |

|||

|

до 20,00 см |

20,00…40,00 см |

до 20,00 см |

20,00…40,00 см |

|

|

Лесостепная |

40,20 |

17,40 |

24,40…26,00 |

15,00…17,10 |

|

94,90…162,80 |

29,60…71,40 |

43,80 |

32,00 |

|

|

70,50 |

20,90 |

57,70 |

31,90 |

|

|

Подтаежная |

25,00…29,30 |

15,20…18,00 |

24,00…24,70 |

12,00…17,00 |

|

57,30…67,20 |

20,40…32,30 |

27,30…45,00 |

16,50…16,70 |

|

При анализе содержания экотоксикантов промышленного производства в воздухе было отмечено, что в подтаежной зоне содержание свинца, мышьяка, аммиака, ацетона, сероуглерода и формальдегида в загрязненной части подтаежной зоны превышает ПДК. Так, по нашим исследованиям, в подтаежной зоне превышение свинца составило 0,8 мг/м3, аммиака – 0,2 мг/м3, ацетона – 1,1 мг/м3, что больше, чем в загрязненной части лесостепной зоны. Мышьяка, сероуглерода, формальдегида соответственно на 0,4 мг/м3, 0,2 мг/м3, 1,1 мг/м3 больше в лесостепной, чем в подтаежной зоне.

На карте мы отразили территории Рязанской области, одновременно загрязненные радионуклидами и экотоксикантами промышленных производств (рис. 2).

Анализ данных о загрязнении территории ландшафтно-географических зон Рязанской области Cs137 показывает, что в лесостепной зоне (Путятинский, Чучковский, Кадомский, Шилов-ский районы) зараженность ниже, чем в подтаежной (Рязанский, Клепиковский, Спасский, Са-совский районы) на 10,90…101,60 Бк/кг в исследуемых почвах на глубине до 20,00 см и на 5,10…14,70 Бк/кг на глубине 20,00…40,00 см (табл. 2).

Показатели внутри подтаежной зоны демонстрируют, что зараженность в загрязненной зоне в 1,20…3,70 раза выше, чем в чистой, а внутри лесостепной зоны – в 1,17…1,49 раза выше, чем в чистой, при исследовании глубины заражения до 20,00 см.

Зараженность почвы снижается на глубинах 20,00…40,00 см, в загрязненной части подтаежной зоны – до 71,40…17,40 Бк/кг, в загрязненной части лесостепной зоны – до 32,30…15,20 Бк/кг, что меньше в 2,31…2,28 раза в подтаежной и в 2,15…1,64 раза в лесостепной зоне, чем в поверхностном слое до 20,00 м.

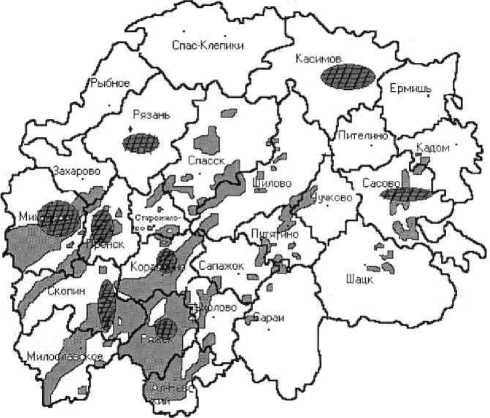

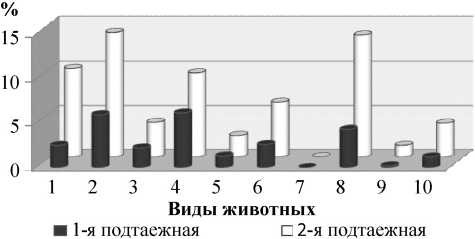

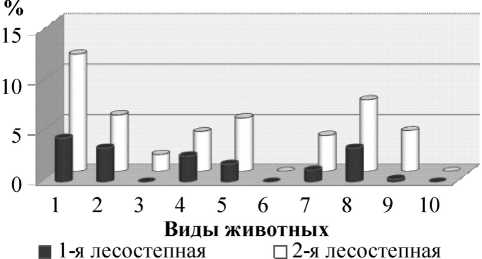

Характеристика видового состава переносчиков ГЛПС в зависимости от ареала в ландшафтно-географических зонах Рязанской области представлена на рис. 3 и 4.

Так, численность инфицированных хантавирусами мелких млекопитающих в экологически чистых районах подтаежной зоны с 2003 по 2007 год гораздо ниже, чем на территории, где в результате промышленной деятельности произошло загрязнение экотоксикантами.

Согласно нашим исследованиям видового состава переносчиков ГЛПС, на территории экологически чистой подтаежной зоны высокорезистентными к вирусу являются мыши полевые, бурозуб- ки обыкновенные и мыши домовые независимо от экологических условий в зоне их ареала.

Следует отметить, что полевка рыжая и крыса пасюк находятся в группе риска по инфици-рованности ГЛПС, явно имеют низкий иммунитет к вирусу, причем независимо от экологических условий обитания в подтаежной зоне. В районах, загрязненных экотоксикантами, полевка обыкновенная и крыса пасюк подвержены инфицированности хантавирусами соответственно на 7,5 и 8,0 % чаще, чем в экологически чистой части подтаежной зоны, что явно указывает на прямую корреляцию резистентности к заболеванию ГЛПС этих представителей фауны от экологических условий окружающей среды.

В лесостепной ландшафтно-географической зоне области также прослеживается тенденция к снижению резистентности к ГЛПС у животных в той части зоны, где расположены промышленные предприятия, оказывающие негативное влияние на среду обитания.

В этой зоне в качестве биоиндикаторов в первую очередь следует указать полевку обыкновенную и крысу пасюк, инфицированность хантавирусами которых в условиях экотоксика-ции среды обитания возрастает на 7,3 и 3,8 %. Рыжая полевка в лесостепной зоне не является маркерным биоиндикатором. Независимо от состояния окружающей среды эти млекопитающие имеют высокую резистентность к ГЛПС в лесостепной зоне. В отношении остальных представителей переносчиков хантавирусов следует отметить, что загрязненность территории экотоксикантами снижает резистентность животных в среднем на 2,0…4,0 %.

Таким образом, при проведении профилактических работ по борьбе с ГЛПС следует обращать внимание не на весь видовой состав переносчиков заболевания, а лишь на тех, кто является биоиндикатором состояния окружающей среды.

Рис. 3. Зараженность хантавирусами мелких млекопитающих в подтаежной зоне: 1-я подтаежная – экологически чистая; 2-я подтаежная – загрязненная экотоксикантами; 1 – полевка обыкновенная; 2 – полевка рыжая; 3 – полевка водяная; 4 – мышь лесная; 5 – мышь домовая; 6 – мышь-малютка; 7 – мышь полевая; 8 – крыса пасюк; 9 – бурозубка обыкновенная; 10 – кутора обыкновенная

Рис. 4. Зараженность хантавирусами мелких млекопитающих в лесостепной зоне: 1-я лесостепная – экологически чистая; 2-я лесостепная – загрязненная экотоксикантами: 1 – полевка обыкновенная; 2 – полевка рыжая; 3 – полевка водяная; 4 – мышь лесная; 5 – мышь домовая; 6 – мышь-малютка; 7 – мышь полевая; 8 – крыса пасюк; 9 – бурозубка обыкновенная; 10 – кутора обыкновенная

Список литературы Экологический мониторинг распространенности Bunyavirus hantavirus в зависимости от видового состава переносчиков инфекции

- Верещака Т. В., Куликова Г. Г., Гущева Е. Г., Казакова М. B. Кадастр особо охраняемых объектов Рязанской области. М.: ГУГК СССР, 1990. 60 с.

- Коротков В. Б. Эпидемиологический надзор за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области: Автореф. дисс. … канд. мед. наук. Саратов, 1994. 24 с