Экологическое состояние парково-рекреационных урбаноземов города Владимира

Автор: Забелина Ольга Николаевна, Трифонова Татьяна Анатольевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Особо охраняемые природные территории

Статья в выпуске: 1-8 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучено экологическое состояние почв парковых зон г. Владимира. Обнаружены микроэлементы, точечное содержание которых в поверхностном слое почвы выше ПДК: в 1,7 раза больше по Pb, в 1,8 раза – по Zn. Исследована биологическая активность почвы, выявлено увеличение ферментативной активности загрязненных почв.

Короткий адрес: https://sciup.org/148201019

IDR: 148201019 | УДК: 57.033

Текст научной статьи Экологическое состояние парково-рекреационных урбаноземов города Владимира

Урбанизированные территории, как уникальный тип природно-технических геосистем, концентрируют максимальное разнообразие видов воздействия человека на почву. В настоящее время важнейшим фактором, определяющим функциональные изменения городского почвенного покрова, служит химическое загрязнение окружающей среды, вызванное техногенными выбросами. Специфика его воздействия заключается в нарушении биогеохимических циклов многих элементов в компонентах биогеоценозов за счет нерегулируемого привноса вещества с выбросами. В настоящее время большая часть исследований состояния городского почвенного покрова посвящена оценке уровня загрязнения урбаноземов в мегаполисах и в городах регионов с высокой концентрацией промышленных, химических, энергетических и других производств. В тоже время исследований по оценке экологического состояния урболандшафтов относительно небольших городов (например, г. Владимира) проведено недостаточно.

Среди городских почв интересное и важное место занимают парково-рекреационные урболандшафты. В отличие от лесопарковых массивов, меньшие по площади городские парки, окруженные потенциальными источниками загрязнения, испытывают более значительный техногенный прессинг и, следовательно, в условиях быстро меняющейся городской геохимической обстановки более чувствительны к происходящим негативным изменениям [7]. Часто внешние признаки деградации почвы заметить сложно, поэтому

изменения этой составляющей биосферы не вызывают особого беспокойства ни у населения, ни, отчасти, у специалистов, и именно живая компонента почвы может сказать многое об изменениях экологической ситуации на территории в целом.

Материалы и методы. Исследования проводились в 2011-2012 гг. в г. Владимире на площади свыше 25 га (парк Добросельский, Центральный парк, парк Дружба). Отбор образцов почвы был осуществлен по стандартной методике «конверта», пробы отбирали с глубины 0-10 см, 10-20 см и 20-40 см. Исходные почвы, на которых были сформированы парково-рекреационные зоны, серые лесные легко- и среднесуглинистые почвы, их профиль частично нарушен в результате антропогенного воздействия, а свойства изменены. В образцах почвы определяли: содержание тяжелых металлов при помощи рентгеноспектрального анализа на спектрометре «Спектроскан Макс G», общий уровень загрязнения почв тяжелыми металлами оценивали на основании расчета суммарного показателя загрязнения (Zc), предложенного Ю. Саетом: Zc = ΣКс – (n-1), где Кс – коэффициент концентрации химического элемента, n – число учитываемых элементов [6]. Реакцию среды почв определяли потенциометрическим методом. Каталазную активность определяли перманганатометрическим методом Джонсона и Темпле [8], интенсивность нитрификации рассчитывали по концентрации нитрат-ионов в почве после 30-дневной экспозиции, концентрацию нитратов определяли потенциометрически по ГОСТ 26951-86. Также определяли биологическую активность почв (БАП) как биодиагностический критерий в оценке экологического состояния почв. Измерение уреазной активности почвы было осуществлено экспресс-методом по Т.В. Ари-стовской и М.В. Чугуновой (по скорости разложения модельного вещества карбамида (мочевины) в часах), который считается доступным и высокоинформативным и, кроме того, достаточно апробированным на урбанизированных территориях [2]. Статистическая обработка экспериментальных данных проведена с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel и Statistica 8.0.

Результаты и обсуждение. Исследования химических свойств почв парковорекреационных зон показали, что для них обнаруживается выраженное снижение кислотности до значений 6,2-7,8 при кислотности 6,26,3 в контрольных почвах. Смещение реакции городских почв обусловлено воздействием на почвенный покров техногенных выбросов промышленных предприятий и выхлопных газов автотранспорта, содержащих в своем составе большое количество щелочных компонентов.

Результаты определения микроэлементов, относящихся к I-III классам опасности (табл. 1), показали, что почвы исследованных парков характеризуются допустимым уровнем загрязнения (Zc<16). По степени накопления тяжелых металлов почвы центральной части парков, расположенные вдали от автомобильных дорог и потенциальных источников загрязнения (несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов), в основном соответствуют характеристикам фонового содержания ТМ в почвах области. По показателям наблюдается превышение ПДК, так например, обнаружено почти повсеместное превышение по содержанию Zn, точечное превышение по содержанию Pb и Mn. В тоже время в зонах парка, подвергающихся влиянию автомобильных дорог и локальных источников загрязнения, выявлено превышение фонового содержания большинства определяемых ТМ в 1,5-4 раза.

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в почвах парково-рекреационных зон на территории г. Владимира

|

Эле мен т |

Пределы колебаний |

Среднее содержание (фон), мг/кг |

ПДК, мг/кг |

|

Pb |

4,5-79,6 |

14,9 |

46,9 |

|

Zn |

24,9-130 |

47,3 |

71,9 |

|

Ni |

5,8-47,4 |

35,7 |

113,5 |

|

Co |

0,99-20,2 |

4,6 |

16,7 |

|

Mn |

286,6-1361,7 |

609 |

1147 |

|

Cr |

50,9-97,7 |

84,8 |

101,8 |

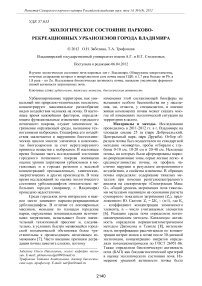

В пределах почвенного профиля на парковых территориях выявляется ряд корреляций между распределением по профилю Pb, As, St и Cu, а также Ni и Cr (рис. 1). При выяснении специфики миграционной способности тяжелых металлов в почвенном профиле было обнаружено уменьшение содержания Pb, Zn по профилю, а также увеличение содержания Co, Mn

у = –0,0001x2 + 0,1795x + 3,1881; R= 0,96

Рис. 1. Корреляция между содержанием ТМ в парково-рекреационных зонах г. Владимира

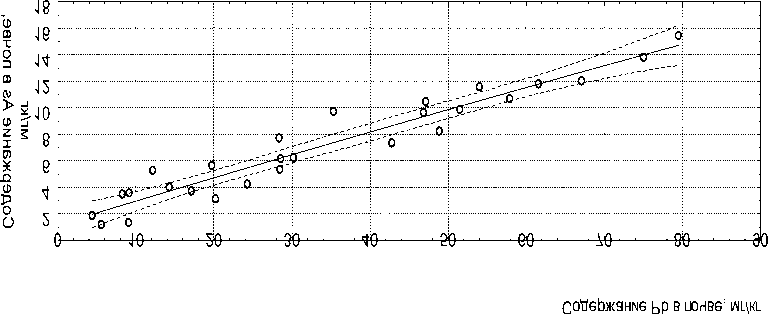

По Cr наблюдалось уменьшение содержания по профилю в почвах парков Центральный и Дружба, в то время как в почве парка Добросельский отмечено увеличение его концентрации по профилю. Результаты определения уреазной и каталазной активности почвы представлены на рис. 2. Уреазная активность в зонах парка, подвергающихся влиянию автомобильных дорог, изменяется в диапазоне 1,5-4,5 и может считаться высокой, в центральной же части парков скорость разложения мочевины снижается. Вероятно, такой эффект наблюдался из-за загрязнения почв окраинных зон парков нефтепродуктами (как следствие влияния автотранспорта), что стимулирует уреазную активность, так как известно, что активность уреазы прямо пропорционально зависит от содержания органического углерода в почве [3]. Каталазная активность также снижалась в центральной части парков, но выражен этот эффект был меньше, чем для уреазной активности.

Примечание: 1-10 – Центральный парк, 11-19 – парк Добросельский, 20-27 – парк Дружба, 28-30 – кон троль

Рис. 2. Ферментативная активность почв парковых зон г. Владимира

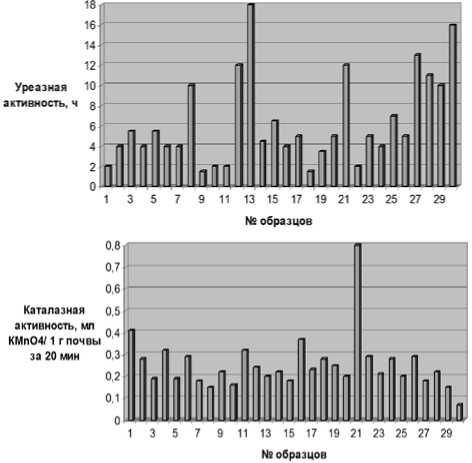

При выяснении специфики ферментативной активности в почвенном профиле было обнаружено ее снижение с глубиной во всех почвенных образцах. В пробах почвы с глубины 20-40 см скорость разложения мочевины была чрезвычайно низкой. В целом микробиологические исследования показали большую вариабельность. Уреазная активность наиболее высока в парках Добросельский и Центральный, которые расположены в зоне влияния крупных автомагистралей, в то время как парк Дружба находится вблизи менее загруженных автодорог. Высокая скорость разложения мочевины в исследованных почвах характеризует потенциальную самоочищающую способность почвенного покрова парково-рекреационных зон. Это одна из важных экологических функций почвы, которая способна обеспечивать защиту самой почвы и сопредельных сред, как от химического, так и от бактериального загрязнения [9]. Между показателями уреазной активности почвы и рН среды выявлена достаточно тесная взаимосвязь: коэффициент корреляции – 0,7 (рис. 3). Можно считать высокой зависимость активности почв от их кислотнощелочных условий, которые под действием урбанизации изменяются в щелочную сторону.

2 + 58,0195; R= –0,7

рН

Рис. 3. Зависимость уреазной активности парковых почв от реакции среды

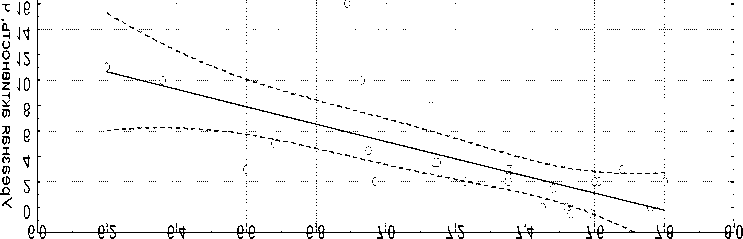

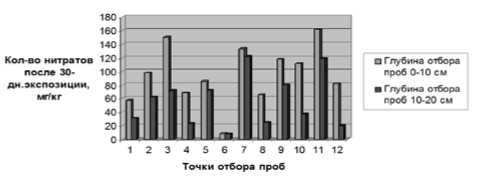

Результаты определения нитрифицирующей активности парковых почв представлены на рис. 4. Процесс нитрификации в загрязненных почвах является показателем их санитарного состояния и степени самоочищения. В загрязненных почвах скорость образования нитратов может служить важным показателем биологической активности: если нитрификация подавлена, то идет активное развитие сапрофитных микробов, осуществляющих распад гнилостных продуктов [4].

Нитрифицирующая активность ингибируется нефтепродуктами, содержащимися в почве, поэтому по данному показателю получены результаты обратные уреазной активности. Нитрификация шла более интенсивно в центральных, защищенных от автодорог, зонах парков. Бурно выраженные процессы нитрификации свидетельствуют о завершении переработки продуктов распада органических соединений и активно идущем процессе самоочищения [1]. Отмечено снижение нитрификации по профилю во всех исследованных образцах. Интенсивность процесса нитрификации свидетельствует о доступности органики для растений и является мерилом токсичности почвы для растений [5].

Рис. 4. Интенсивность нитрификации в почвах парковых зон г. Владимира

Выводы: результаты исследования экологического состояния почв парковорекреационных зон показывают, что в условиях города идет явная трансформация почв в метаболическом аспекте (по прогрессивному типу для ряда показателей – урезная, каталазная активность). В экологическом плане эти результаты можно считать признаком ответной приспособительной реакции почвенного покрова на внешние нагрузки антропогенного характера. Кроме того, результаты свидетельствуют о высокой средозащитной способности зеленых насаждений города, поскольку поток поллютантов перехватывается приграничными (буферными) почворастительными полосами, которые препятствуют проникновению загрязнителей вглубь озелененного пространства.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки (ГК № 02.740.11.0734 от 05.04.2010).

Список литературы Экологическое состояние парково-рекреационных урбаноземов города Владимира

- Алехин, В.Г. Биологическая активность и микробиологическая рекультивация почв, загрязненных нефтепродуктами//Биологические ресурсы и природопользование: Сборник науч. трудов. -Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 1998. С. 95-101.

- Аристовская, Т.В. Экспресс-метод определения биологической активности почв/Т.В. Аристовская, М.В. Чугунова//Почвоведение. 1989. № 1. С. 142-147.

- Емцев, В.Т. Микробиология. -М.: Дрофа, 2005. 445 с.

- Илюшкина, Л.Н. Биологическая активность почв урболандшафтов г. Ростова-на-Дону и г. Азова: автореф. дисс. …канд. биолог. наук. -Ростов-на-Дону: КМЦ «Копицентр», 2004. 24 с.

- Рубенчик, Л.И. Микроорганизмы -биологические индикаторы. -Киев.: Изд -во “Наукова Думка ”, 1972. 165 с.

- Сает, Е.Ю. Геохимия окружающей среды. -М.: Наука, 1990. 268 с.

- Тишкина, Э.В. Оценка современного уровня загрязнения почв природного парка Воробьевы горы приоритетными экотоксикантами/Э.В. Тишкина, Т.А. Парамонова, С.Ф. Краснов, Д.О. Толстихин//Вестн. Моск. ун-та. Сер.17. Почвоведение. 2010. № 1. С. 43-50.

- Хазиев, Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. Монография. -М.: Наука, 1990. 465 с.

- Щемелинина, Т.Н. Биологическая активность нефтезагрязненных почв крайнего севера на разных стадиях их восстановления и при рекультивации: автореф. дисс. …канд. биолог. наук. -Воронеж: Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, 2008. 22 с.