Экологическое воздействие буровых шламов и подходы к их переработке

Автор: Васильев Андрей Витальевич, Тупицына Ольга Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Показано, что буровые шламы оказывают комплексное негативное воздействие на окружающую среду и человека. Предложен метод переработки буровых шламов с использованием фильтрующих оболочек.

Буровые шламы, негативное воздействие, снижение

Короткий адрес: https://sciup.org/148203316

IDR: 148203316 | УДК: 504.064.4;

Текст научной статьи Экологическое воздействие буровых шламов и подходы к их переработке

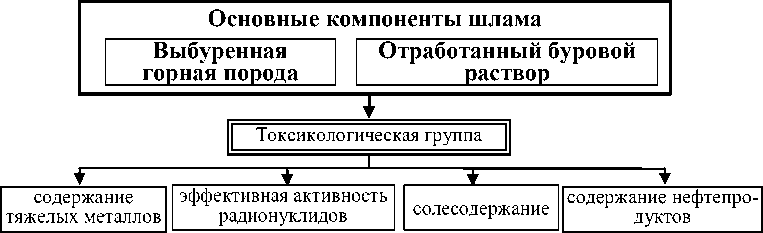

Одна из наиболее актуальных проблем при обеспечении экологической безопасности – это снижения уровня опасности при обращении с отходами [1-8]. Одним из видов отходов являются буровые шламы (БШ), представляющие собой частицы горной породы, взвешенные в буровом растворе.

Буровые шламы могут оказывать значительное негативное воздействие как на окружающую среду, так и на здоровье человека, связанное прежде всего с их токсичностью. При оценке токсичности шламов решающую роль играет присутствие в нем нефтяных углеводородов, токсичных компонентов буровых растворов и тяжелых металлов.

В настоящей статье обсуждаются особенности экологического воздействия буровых шламов и подходы к их переработке.

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ БУРОВЫХ ШЛАМОВ

Буровые шламы оказывают комплексное негативное воздействие на человека и окружающую среду, в основном связанное с их токсичностью [5-7].

Воздействие буровых шламов может привести к целому ряду негативных последствий:

-

- токсикологическому воздействию на человека и компоненты биосферы;

-

- нарушению продукционно-деструкционных процессов в экосистемах;

-

- уменьшению продолжительности жизни и гибели особей;

-

- полному исчезновению некоторых видов;

-

- появлению патологических признаков и гистологических нарушений в организме рыб и беспозвоночных (ICES, 1994);

-

- накопление нефтяных углеводородов в органах и тканях растений и животных;

-

- ухудшению состояния и выживаемости рыб, аномально высокое распространение уродств на

эмбриональных и личиночных стадиях развития ряда массовых видов (MacGarvin,1995);

-

- снижению репродуктивного потенциала;

-

- изменению физико-химических параметров воды – pН, солености, электропроводности; окис-ляемости (Wolfoon, Flaricom, 1979);

-

- хроническому загрязнению водоемов тяжелыми металлами (ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, цинк и др ), содержащимися в буровых растворах и шламах;

-

- поступлению в воду нефти и ее фракций, низкомолекулярных углеводородов, высокотоксичных, мутагенных и канцерогенных полиаро-матических углеводородов и органических кислот;

-

- повышению мутности воды, что нарушает жизнедеятельность молоди рыб, планктонных и бентоносных организмов-фильтраторов;

-

- физическим воздействиям на донные организмы;

-

– нарушению экологического равновесия в почвенном биоценозе;

-

– нарушению температурного режима вод;

-

– угнетению или деградации растительного покрова;

-

– изменению структуры почвы;

-

– снижению продуктивности сельскохозяйственных земель и др.

Главным токсическим агентом в составе буровых шламов считается нефть и ее фракции, которые накапливаются в процессе бурения при их контакте с сырой нефтью. Согласно международным стандартам допустимое содержание нефти в сбрасываемых буровых шламах после их очистки не должно превышать 100 г/кг.

Буровой шлам вместе с выбуренной породой и нефтью включает в себя все химические соединения, используемые для приготовления буровых растворов. Количество глины в шламе составляет от 30 до 90%, утяжелителя -10-30%.

При попадании выбуренного шлама в водоемы повышается мутность воды, что ухудшает водную среду обитания. Токсичные вещества, адсорбированные на частицах бурового шлама, обмываются в водной среде, накапливаясь и растворяясь в ней.

Буровой шлам содержит подвижные формы тяжелых металлов, которые при длительном воздействии на него морской воды могут вымывать

Рис. 1. Последовательная система обработки буровых шламов

ся, создавая значительные концентрации токсикантов.

Отдельную проблему представляет негативное воздействие буровых шламов на шельфы, например, на шельфе Северо-Восточного Сахалина.

ПОДХОДЫ К ПЕРЕРАБОТКЕ БУРОВЫХ ШЛАМОВ

Анализ научно-технической и патентной литературы по проблеме переработки буровых шламов показывает, что существует множество способов утилизации отходов бурения, однако в настоящее время большинство из них сводится к захоронению либо размещению буровых отходов на территории буровой или в специально отведенных местах (шламохранилище, земляные амбары и т.д.).

Перспективным подходом является использование буровых шламов в качестве исходного сырья для получения строительных материалов, грунтовых смесей, материалов для отсыпки внут-рипромысловых дорог и буровых площадок. Однако при практической реализации данных подходов возникает ряд трудностей.

Таким образом, нефтедобывающим предприятиям для улучшения экологической ситуации и для снижения экологического ущерба следует осуществлять переработку буровых шламов комплексными методами, основанными на вовлечение их в производственные циклы для получения строительных и иных материалов.

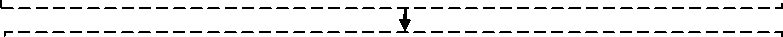

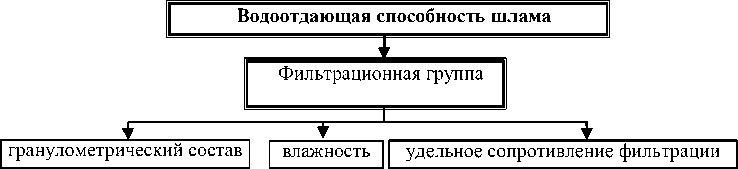

Система исследования и обработки шламов включает следующие основные этапы (рис. 1):

-

- этап 1: Прогноз целесообразности обработки и утилизации шлама по составу базовых компонентов с использованием токсикологической группы показателей;

-

- этап 2: Выбор технологической схемы обезвоживания в зависимости от фильтрационных свойств шлама;

-

- этап 3: Контроль обезвоживания в контейнере по показателям фильтрационной группы;

-

- этап 4: Контроль упрочнения шлама в контейнере по показателям геомеханической группы;

-

- этап 5: Выбор направления использования шлама как рекультивационного материала.

ПЕРЕРАБОТКА БУРОВЫХ ШЛАМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЛЬТРУЮЩИХ ОБОЛОЧЕК

Оценка БШ на основе групповой дифференциации параметров состояния основных компонентов позволяет обосновать целесообразность применения фильтрующих оболочек и контролировать обработку на всех технологических этапах, вплоть до окончательной готовности к использованию [6, 7].

Упрочнение материала достигается агломерацией частиц и появления структурно-пластификационных связей в твердой фазе шлама.

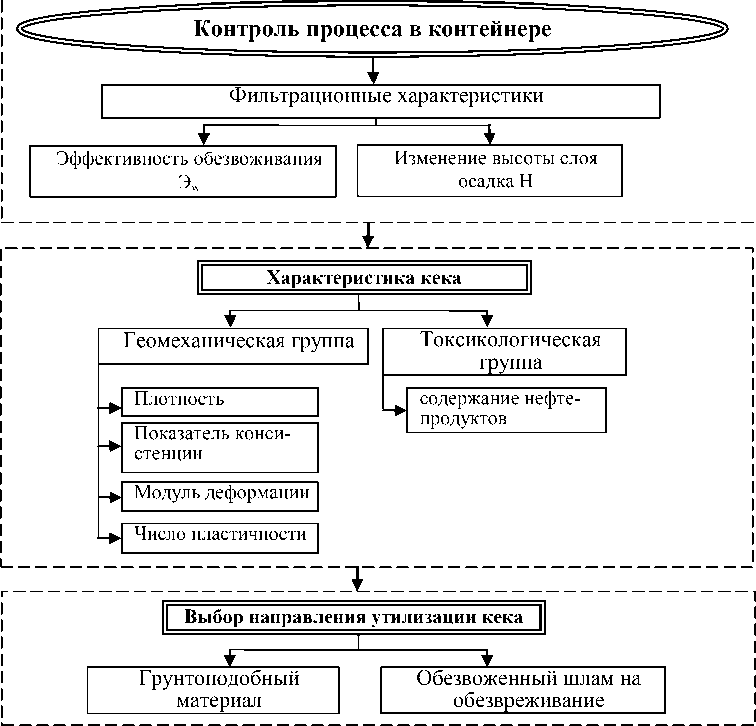

Обезвоживание, в основном, происходит в двух режимах: интенсивного и медленного фильтратовыделения. Режим медленного фильт-ратовыделения обусловлен образованием на внутренней поверхности оболочки уплотненного слоя твердой фазы.

Рис. 2. Схема обработки шлама в фильтрующей оболочке

Взаимосвязь между объемами шлама в конечный момент его обработки в контейнере (Vк) и начальный момент (Vн) в зависимости от значений его начальной (Wн) и конечной (Wк) влажно- сти устанавливается соотношением

V к

V

н

100 W

н

100 Wк

[м3].

Процесс обработки в контейнере характеризу- ется величиной эффекта относительного сниже- ния влажности - эффекта обезвоживания - Эw

Э w

W н W к

W н

100 , [%].

Величина влажности шлама, обработанного в фильтрующей оболочке, является функцией начальной влажности шлама W н , начальной высоты слоя Н н и величины уменьшения высоты слоя в процессе обработки ΔН : W к = f(W н ; Н н ; ΔН) .

Кинетику процесса обезвоживания было пред- ложено характеризовать скоростью изменения эффекта обезвоживания или скоростью обезво- живания

w

аэ

w , [%/ч],

dt

где dЭ w – изменение эффекта обезвоживания осадка за время dt.

Величина уменьшения высоты слоя осадка в процессе его обработки ΔН является функцией длительности процесса обработки Т (ч), величины начальной высоты слоя осадка Нн (м), опреде- ляющего величину гидростатического давления, являющегося движущей силой процесса обезвоживания, и удельного сопротивления шлама r (м/кг): ΔН = f(Т; Нн; r).

По результатам экспериментов величина r изменялась от 10-7 м/кг для стадии I до 10-1 м/кг для начала стадии III.

Кинетика обезвоживании шламов может быть корректно описана эмпирической математической моделью, в которой количественные оценки взаимосвязей между основными этапами процесса производится путем аппроксимирования полученных экспериментальных данных.

В качестве функции υ w = f(t) , описывающей процесс изменения влажности шлама для каждой стадии, использовалась степенная зависимость:

υ w = АtN , [%/ч], (4)

где А и N – эмпирические коэффициенты.

Влажность шлама, обработанного в фильтрующей оболочке в течении определенного периода процесса обезвоживания Т , определялась по формуле:

и TW

W W wсTWн , (5)

к н 100

где υ w · с - среднее значение скорости относительного снижения влажности за период времени Т .

В некотором промежутке изменения времени от 0 до Т величина среднего значения скорости обезвоживания находилась из соотношения:

Uw e = -J / ( t ) dt . (6)

Т 0

Используя уравнения (5) и (6), вычислялись значения влажности в произвольный момент времени Т .

Объектами исследований являлись буровые шламы трех нефтяных месторождений, отличающихся широким диапазоном численных значений критериев, представленных в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика исследуемых образцов буровых шламов

|

№ п/п |

Показатель |

Ед. изм |

Значение показателя для ОБСВ |

||

|

Семеновское месторождение |

Самотлорское месторождение |

Булатовское месторождение |

|||

|

1 |

Гранулометрический состав, содержание частиц размером: |

% по весу |

Песчано-гравийные породы |

Пылеватые супеси |

Глинистые породы |

|

< 0,05 мм |

2,5 |

11,9 |

58,7 |

||

|

0,05-0,1 мм |

4,6 |

32,7 |

23,7 |

||

|

0,1-0,50 мм |

7,2 |

44,5 |

9,6 |

||

|

0,50-1,0 мм |

26,7 |

9,3 |

4,1 |

||

|

1,0-5,0 мм |

37,2 |

0,0 |

1,9 |

||

|

> 5,0 мм |

21,8 |

1,6 |

2,0 |

||

|

2 |

Влажность |

% масс. |

88,50-91,50 |

86,00-89,00 |

89,00-92,00 |

|

3 |

Нефтепродукты |

мг/дм3 |

1,0 |

0,0 |

0,45 |

|

7 |

Са2+ |

мг/дм3 |

2,3 |

5,7 |

0 |

|

9 |

Fе2+, Fе3+ |

мг/дм3 |

0,2 |

2,3 |

1,6 |

|

10 |

SO4- |

мг/дм3 |

1,4 |

8,3 |

4,3 |

|

11 |

НСO 3 - |

мг/дм3 |

0,8 |

1,3 |

1,9 |

|

12 |

Cl- |

мг/дм3 |

0,0 |

11,0 |

9,5 |

|

13 |

рН |

-- |

8,1 |

6,5 |

7,2 |

|

14 |

Плотность |

г/см3 |

1,09 |

1,11 |

1,07 |

|

15 |

УСФ |

∙10-10 см/г |

50-150 |

300-500 |

700-1000 |

|

16 |

МЭД радионуклидов |

Бк/кг |

0,0 |

97,0 |

28,3 |

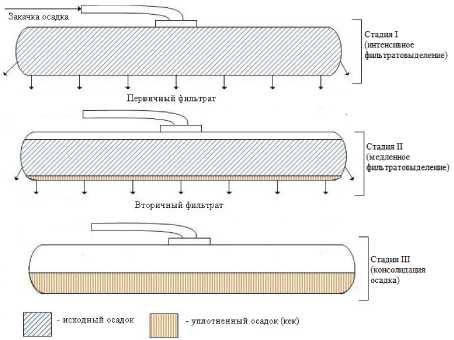

Исходная влажность ( W н ) образцов лежала в диапазоне значений 91-94%, 87-90%, 83-86%, 7982% (ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02). Высота контейнера после наполнения шламом составляла 0,15 м.

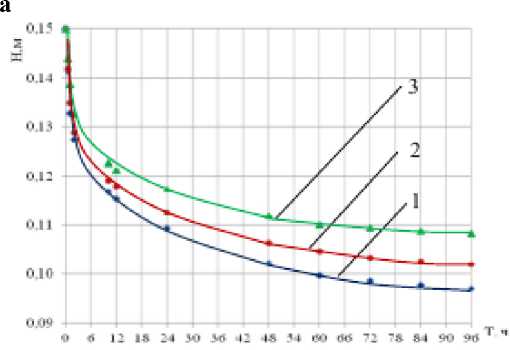

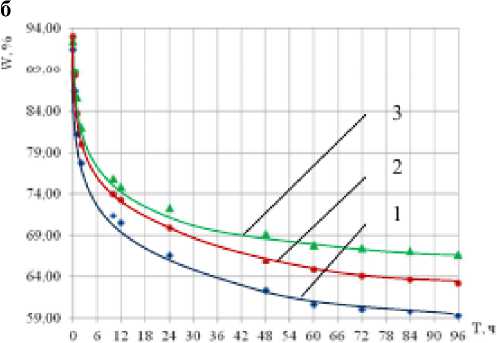

Продолжительность обработки ( Т ) в лабораторных контейнерах составила 96 ± 2 ч. Процесс обезвоживания контролировался по величине эффекта относительного снижения влажности ( Э w ,%) и изменению высоты слоя шлама ( Н ).

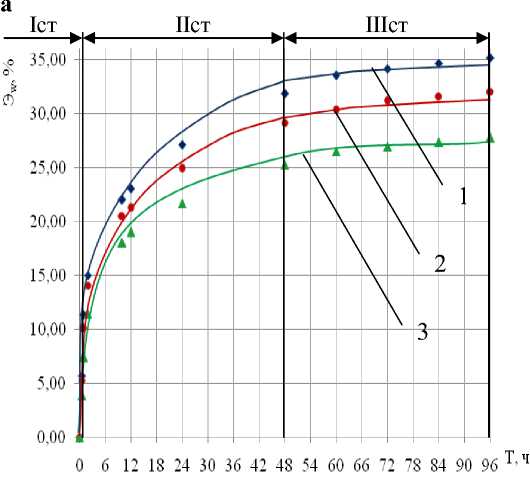

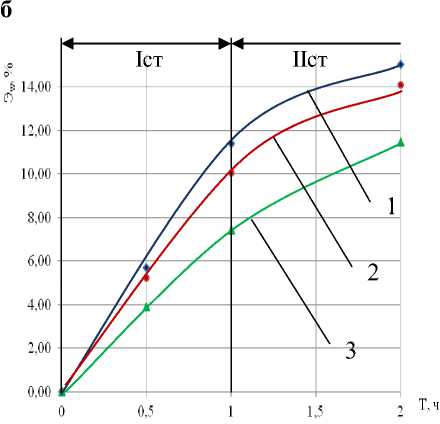

На рис. 2, 3 в виде графических зависимостей W=f(T), Э w =f(Т), Н=f(T) представлены результаты контейнерной обработки 3-х типов шламов с исходной влажностью образцов 91-94%.

При обработке полученных результатов было выделено три последовательно сменяемых технологических стадии процесса обработки в фильтрующих оболочках (см. рис. 2).

Стадия I (фильтрационная) – интенсивное фильтратовыделение. Характеризуется удалением гравитационной воды. При этом уменьшается объем шлама и снижается его текучесть. Влажность на границе перехода стадии свободной фильтрации в стадию стесненной фильтрации составляет 81-85%.

На стадии II (фильтрационно-пластификационной) связанная капиллярнопоровая вода удаляется как через мембрану, так и через наращиваемый слой. Повышается начальное сцепление коагуляционных связей и шлам начинает приобретать пластические свойства грунтовых материалов. Влажность шлама на границе перехода в пластификацинно-консалидационную стадию составляет 62-69%.

На стадии III ( пластификационно-консолидационной ) отделение фильтрата практически прекращается. Появляется сцепление кристаллизационных связей с приобретением шламами прочностных свойств грунта.

При равных продолжительностях обработки конечная влажность шлама в контейнере зависит от исходных параметров образцов. Наиболее благоприятным для контейнерной обработки призна- ны шламы с исходной влажностью 80-95±2%. В

течение 96 часов обработки, влажность снизилась до 59-63±2%. При этом, максимальные значения Э w составили для песчано-гравийных и глинистых пород, соответственно, 35±2% и 26±2%.

1 – песчано-гравийные породы, dч = 0,5-5,0 мм; 2 – пылеватые супеси, dч = 0,05-0,5 мм; 3 – глинистые породы, dч < 0,05 мм I ст. – фильтрационная стадия (интенсивного фильтратовыделения); II ст. – фильтрационно-пластификационная стадия (медленного фильтратовыделения); III ст. – пластификационно-консолидационная стадия (консолидации)

Рис. 2. Эффективность обезвоживания БШ с Wн = 91-94% при проведении лабораторных исследований: а – графическая интерпретация полного времени проведения эксперимента, б – укрупненное представление I стадии обезвоживания

1 – песчано-гравийные породы, dч = 0,5-5,0 мм; 2 – пылеватые супеси,dч = 0,05-0,5 мм; 3 – глинистые породы, dч< 0,05 мм Рис. 3. Изменение высоты слоя (а) и влажности БШ (б) с Wн = 91-94% при проведении лабораторных исследований

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ показывает, что буровые шламы оказывают комплексное негативное воздействие на окружающую среду и человека. Анализ существующих подходов к переработке буровых шламов показывает, что они недостаточно эффективны. Предложен метод переработки буровых шламов с использованием фильтрующих оболочек. Выделено три последовательно сменяемых технологических стадии процесса обработки в фильтрующих оболочках. При равных продолжительностях обработки конечная влажность шлама в контейнере зависит от исходных параметров образцов. Наиболее благоприятным для контейнерной обработки признаны шламы с исходной влажностью 80-95±2%.

Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки РФ на выполнение НИР «Разработка ресурсосберегающих технологий утилизации отходов производства и потребления». Код проекта 2006.

Список литературы Экологическое воздействие буровых шламов и подходы к их переработке

- Васильев А.В. Обеспечение экологической безопасности в условиях городского округа Тольятти: учебное пособие. Самара: Изд-во Самарского научного центра РАН, 2012. 201 с., ил.

- Васильев А. «Зеленая политика»: проблемы и структура. Pro et Contra. 2002. Т. 7. № 1. С. 84-93.

- Васильев А.В., Васильева Л.А. К вопросу о системном обеспечении экологической безопасности в условиях современного города//Изв. Самар. НЦ РАН. 2003. Т. 5. № 2. С. 363-368.

- Васильев А.В., Перешивайлов Л.А. Глобальный экологический кризис и стратегии его предотвращения. Региональные аспекты защиты окружающей среды. Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экологическим специальностям. Федеральное агентство по образованию, Тольяттинский гос. ун-т. Тольятти, 2006.

- Васильев А.В., Заболотских В.В., Тупицына О.В., Штеренберг А.М. Экологический мониторинг токсического загрязнения почвы нефтепродуктами с использованием методов биотестирования//Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2012. № 4. С. 242-249.

- Косаревич И.В., Шеметов В.Ю., Гончаренко А.П. Экология бурения/Под ред. Рябченко В.И. Мн.: Наука и техника, 1994. 119 с.

- Пичугин Е.А. Оценка воздействия бурового шлама на окружающую природную среду//Молодой ученый. 2013. № 9. С. 122-123.

- Розенберг Г.С., Кудинова Г.Э., Васильев А.В., Хамидуллова Л.Р., Сажнёв В.А., Шиманчик И.П. Социальная ответственность в интересах устойчивого развития//Экология и промышленность России. 2012. № 6. С. 32-37.