Экология массовых видов млекопитающих урановорудного месторождения эльконского горста в Южной Якутии

Автор: Колодезников Василий Егорович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Впервые произведены эколого-фаунистические исследования млекопитающих в местах промышленного освоения урановых месторождений в Южной Якутии. Выяснено, что в настоящее время популяции массовых видов млекопитающих относительно стабильны, изменений в популяционных характеристиках не обнаружено.

Учеты численности, популяции, трансформация местообитаний, окружающая среда, популяционные характеристики, антропогенное воздействие

Короткий адрес: https://sciup.org/148202694

IDR: 148202694 | УДК: 502.53:591.5,

Текст научной статьи Экология массовых видов млекопитающих урановорудного месторождения эльконского горста в Южной Якутии

Согласно федеральной программы развития минерально-сырьевой базы «Уран-России» Элькон-ский горст в Южной Якутии входит в нее в качестве одного из основных районов добычи урана. Геологоразведочные работы на Эльконе, начатые в 1960-х гг., были прекращены в 1986г. и месторождения были законсервированы и отнесены к разряду резервных. В настоящее время принято решение Правительства РФ о необходимости промышленного освоения месторождений этого крупнейшего в России ураново-рудного района. Проект предполагает создание горно-металлургического комбината, последовательное извлечение из руд золота и урана с использованием гидрометаллургических способов обогащения.

В связи с этим, в настоящее время возникла необходимость изучения современного состояния природной среды до начала интенсивного промышленного освоения территории для создания основы мониторинговых исследований в местах техногенного воздействия.

Эколого-фаунистические исследования на Эль-конском горсте производились в июне-июле 20072009 гг. на территориях, прилежащих к отвалам шахт, нежилым поселкам Дружный (2007 г.) и Заречный (2008-2009 гг.) и в фоновых природных биотопах. Маршрутные учеты относительной численности млекопитающих и изучение их экологии произведены по стандартным методикам [1, 2]. Отработано 1660 давилко-суток и 262 конусо-суток. Отловлено 176 особей из отрядов Insectivora, Rodentia и Lagomorpha.

По нашим и литературным сведениям [3, 4, 5, 7, 8, 9, 11] фауна млекопитающих Южной Якутии состоит из 50 видов, относящихся к 6 отрядам.

-

1. Insectivora: бурая бурозубка, крупнозубая бурозубка, средняя бурозубка, тундряная бурозубка, равнозубая бурозубка, крошечная бурозубка, малая бурозубка, кутора.

-

2. Chiroptera: северный кожанок, водяная ночница, ночница Нететтера, ушан.

-

3. Lagomorpha: северная пищуха, заяц-беляк.

-

4. Rodentia: летяга, обыкновенная белка, сибирский бурундук, черношапочный сурок, серая крыса, домовая мышь, мышь-малютка, восточноазиатская мышь, ондатра, красная полевка, красносерая полевка, лесной лемминг, амурский лемминг, водяная полевка, узкочерепная полевка, темная полевка, полевка Максимовича, полевка-экономка, высокогорная полевка.

-

5. Carnivora: волк, обыкновенная лисица, бурый медведь, горностай, ласка, колонок, американская норка, соболь, росомаха, речная выдра, рысь.

-

6. Artiodactyla – кабарга, сибирская косуля, лось, благородный олень, северный олень, снежный баран.

Как и в других регионах Якутии в районе исследований к массовым видам млекопитающих относятся доминирующие виды из отрядов Insectivora и Rodentia [4, 6, 7, 8, 9, 10]. Многие представители отряда Insectivora относятся к широко распространенным и многочисленным видам млекопитающих. В наших сборах прежде всего равнозубая, бурая и средняя бурозубки. Эти виды обитали, с высокой плотностью населения, во всех типах исследованных биотопов. Обычными видами для района исследований являются крупнозубая и тундряная бурозубки. Они предпочитали местообитания с произрастанием берез, где хорошо развита подстилка из опавших листьев. Крошечная бурозубка вид редкий, была добыта в единственном экземпляре в березоволиственничном ивняке с моховым покровом. Именно в среднеувлажненных стациях с участием берез и ивовых деревьев и развитым лишайниково-моховым покровом видовое разнообразие землероек выше, чем в других исследованных биотопах (табл. 1). Здесь обитали все зарегистрированные нами в районе исследования виды. Среди всех наиболее многочисленной была равнозубая бурозубка, населяющая эти местообитания с высокой плотностью – 11,1 экз. на 100 к/с. Еще более предпочитаемыми биотопами зверька были сомкнутые лесные местообитания, где произрастает кедровый стланик, в которых эта бурозубка достигает наибольшей численности – 21,4 экз. на 100 к/с. Здесь также была многочисленной бурая бурозубка – 7,1 экз. на 100 к/с. Сред- няя бурозубка тяготеет к пойменным местообитани- ям с произрастанием ивняков (табл. 1).

Таблица 1. Стациальное распределение бурозубок в июле 2008 г. (в экз. на 100 к/с)

|

Биотоп |

Кол-во к/с |

to ю 8 8 5 сь £^ |

оз я '° о W Й ю |

® to ^to |

2 ч s' Н *о |

||

|

Березово-лиственничный ивняк |

36 |

11,1 |

2,8 |

2,8 |

2,8 |

2,8 |

2,8 |

|

Елово-березово-лиственничный лес со стланиково-разнотравным покровом на склоне под отвалами шахты №2 |

14 |

21,4 |

7,1 |

- |

- |

- |

- |

|

Березовый ивняк |

72 |

4,2 |

- |

4,2 |

- |

4,2 |

- |

|

Разнотравно-кустарниковый ивняк |

36 |

- |

- |

- |

- |

5,6 |

- |

Таблица 2. Стациальное распределение сибирского бурундука

|

Биотоп |

Кол-во д/с |

n |

Экз. на 100 д/с |

|

Разнотравно-шиповниковый ольховник в п. Дружный |

190 |

10 |

5,3 |

|

Участки в п. Заречный с бузинно-березово-разнотравным покровом |

300 |

20 |

6,7 |

|

Елово-березово-лиственничный лес со стланиково-разнотравным покровом на склоне под отвалами шахте №2 |

225 |

6 |

2,7 |

|

Елово-ивово—березово-лиственничный лес под отвалами шахты №3 |

225 |

9 |

4.0 |

|

Бруснично-моховой листяг на склоне |

75 |

3 |

4,0 |

|

Смешанный лес с разнотравным покровом |

225 |

9 |

3,1 |

|

Разнотравно-моховой ивняк |

75 |

1 |

1,3 |

|

Заросли кедрового стланика |

120 |

3 |

2,5 |

|

Прибрежный ивово-березовый лес с шиповником |

150 |

3 |

2,0 |

|

Ивовые заросли разнотравно-мертвопокровные над р. Русская |

75 |

2 |

2,7 |

Из грызунов в Южной Якутии доминирующими видами являются сибирский бурундук и красная полевка [4, 7, 9, 11]. Места произрастания сплошного лесного насаждения с высокой плотностью населяет красно-серая полевка. Широко распространенная в околоводных биотопах Якутии полевка-экономка в районе исследования встречается не часто, по-видимому, из-за небольшой емкости пригодных местообитаний.

Бурундук охотно заселяет нежилые поселки Дружный и Заречный, где разрушенные дома и участки с рудеральной травянистой растительностью создали благоприятные гнездозащитные условия и обильную кормовую базу. Эти местообитания зверек осваивает с наибольшей плотностью населения – от 5,3 до 6,7 экз. на 100 д/с (табл. 2).

На прилежащих к трансформированным горнодобывающей промышленностью участках численность зверька варьировала в пределах 2,7-4,0 экз. на 100 д/с. В фоновой зоне в разнотравношиповниковых лесных биотопах относительная численность его примерно такая же (3,1-4,0 экз. на 100 д/с). Согласно ряду авторов [7, 9], по всему южно-якутскому региону на каменистых осыпях с произрастанием кедрового стланика и вблизи них численность бурундука всегда довольно высокая. Это связано, прежде всего, с сочетанием защитных условий и наличием достаточной кормовой базы. В конце июля в зарослях кедрового стланика, где бу- рундук уже поедает молочной спелости орешки, численность его составляла 2.5 экз. на 100 д/с. Меньшая плотность населения была зарегистрирована в разнотравных ивняках и в других открытых биотопах расположенных в распадках – 1,3-2,7 экз. на 100 д/с (табл. 2).

По характеру питания сибирский бурундук, может считаться типичным эврифагом. Состав поедаемых кормов разнообразный и включает как растительные, так и животные корма. Общий список потребляемых кормов составляет 70 видов растений и более 20 видов животных [7, 9]. В целом рацион бурундука зависит от обилия и доступности кормов в местах его обитания.

В лесных биотопах доминирующим видом становится сибирская красная полевка. В характерных местообитаниях численность ее достигает 2,5-5,0 экз. на 100 д/с (табл. 3). В трансформированной зоне возле отвалов относительная численность ее составляла 1,3-2,7 экз. на 100 д/с. Подобное использование территории наблюдалось и у другого типичного лесного вида – красно-серой полевки. Относительная численность ее в природных фоновых участках, и на трансформированной территории также была примерно одинаковой, соответственно, 2,7 и 1,3-3,5 экз. на 100 д/с.

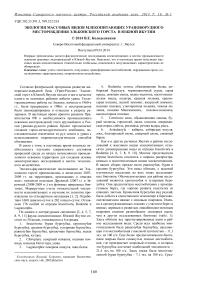

животные корма

14,3% ягоды и плоды

7,1% грибы 28,6%

семена хвойных

78,6% семена и зеленые части травянистых растений

35,7%

Рис. 1. Состав питания бурундуков

Таблица 3. Стациальное распределение лесных полевок

|

Биотоп |

Кол-во д/с |

Красная полевка |

Красно-серая полевка |

||

|

n |

Экз. на 100 д/с |

n |

Экз. на 100 д/с |

||

|

Разнотравно-шиповниковый ольховник в п. Дружный |

190 |

6 |

3,2 |

- |

- |

|

Участки в п. Заречный с бузинно-березово-разнотравным покровом |

300 |

12 |

4,0 |

4 |

1,3 |

|

Разнотравно-брусничный смешанный лес |

450 |

23 |

5,0 |

1 2 |

2,7 |

|

Голубично-багульниковая зеленомошная марь |

120 |

3 |

2,5 |

12 |

1,7 |

|

Елово-березово-лиственничный лес со стланиково-разнотравным покровом на склоне ниже отвалов шахты №2 |

225 |

3 |

1,3 |

3 |

1,3 |

|

Елово-ивово-березово-лиственничный лес ниже отвалов шахты №3 |

225 |

6 |

2,7 |

8 |

3,5 |

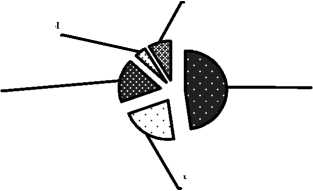

Мхи

Ягоды голубики

и

3,5%

15,5% Лишайник

Зеленые части р астений 48,8%

32,2%

Рис. 2. Питание красной полевки с середины июля до середины августа

В половой структуре у красной и красно-серой полевок наблюдалось преобладание самок – 3 : 5 и 1 : 2,6, соответственно. Средняя плодовитость крас- ной полевки по послеплодным пятнам составила 7,3 (n=11) и 5,8 (n=18) – по эмбрионам. У красно-серой полевки средняя плодовитость в 2008 г. по эмбрионам составила 5,4, плацентарные пятна у размножающихся самок не обнаружены. Эти данные несколько ниже плодовитости видов в северных частях ареала (Попов, 1977; Чернявский, 1984; Мордо-сов, 1997), но согласуются с показателями плодовитости лесных полевок из Олекмо-Чарского нагорья Южной Якутии (Ревин, 1989).

В окрестностях нежилого поселка Дружный обнаружены 4 колонии северной пищухи, расположенные на крупнокаменистых обнажениях по горным склонам. На 7-ми километровом маршруте в окрестностях п. Заречный в 2008 г. отмечено 5 поселений пищухи. По визуальным наблюдениям и подсчетам посвистов на каменистой осыпи площадью в 2100 м² установлено обитание 10 особей. Такие небольшие изолированные друг от друга колонии, по-видимому, очень нестабильны и уязвимы к воздействиям различных факторов.

Наблюдения за отдельными разобщенными колониями в течение двух лет показали, что на изолированные небольшие поселения пищухи решающее значение может оказывать техногенный пресс, в частности, сильный шум, который пугает зверьков и вынуждает их переселяться на другие места. Так, в 2009 г., когда в районе исследований возобновили буровые работы, сопровождающиеся передвижением тяжелой техники, в местах поселения вида в 2008 г. колонии зверьков исчезли. По-видимому, малочисленные колонии в условиях изоляции крайне чувствительны к антропогенному прессу. К подобному заключению приходят и другие авторы. Так,

И.И. Мордосов [8, 11] классифицируя фауну млекопитающих Западной Якутии и Лено-Амгинского междуречья, относит этот вид к весьма чувствительным и неустойчивым даже к незначительным антропогенным воздействиям.

Запасы пищухи в конце июля 2007-2008 гг. в исследованных нами девяти обособленных участках, населенных группами пищух, не были обнаружены. По-видимому, в Южной Якутии пищуха начинает делать запасы кормов в августе и на сроки начала влияет летняя климатическая обстановка. Согласно Ю.В. Ревину [7] начало запасания кормов пищухи в Олекмо-Чарском нагорье происходит с июля-августа. Нашими исследованиями в бассейне среднего течения р. Анабар в Северо-Западной Якутии отмечено, что северная пищуха начинает запасать корма с начала августа [12].

Таким образом, в настоящее время популяции массовых видов млекопитающих на Эльконском горсте находятся в относительно стабильном состоянии. Численность и плотность популяций насекомоядных и грызунов в трансформированных и природных биотопах примерно одинаковые. Более того, некоторые виды в заброшенных поселках находят благоприятные условия для существования и численность их там достигает высоких значений.

Исключение составляют виды чувствительные и уязвимые даже к незначительным антропогенным воздействиям, такие как северная пищуха.

В питании массовых видов млекопитающих, обитающих в трансформированных местообитаниях нет отличий от рациона зверьков из природных ненарушенных территорий. Изменения в питании мел- ких млекопитающих в трансформированных воздействиями горнодобывающей промышленностью местообитаниях ранее отмечались в наших исследованиях в Северо-Западной Якутии (Колодезников, 2005) и другими авторами на северо-востоке Сибири (Вольперт, Шадрина, 2002).

Эколого-фаунистические исследования на Эль-конском горсте показали, что в настоящее время популяции млекопитающих начинают испытывать техногенное воздействие горнодобывающей промышленности. В целом значительных изменений в популяционных характеристиках массовых видов не выявлено. В целях прогнозирования изменений экологической обстановки необходимы дальнейшие мониторинговые работы.

Список литературы Экология массовых видов млекопитающих урановорудного месторождения эльконского горста в Южной Якутии

- Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. М.: Советская наука, 1953. 502 с.

- Кучерук В.В. Новое в методике количественного учета вредных грызунов и землероек//Организация и методы учета птиц и вредных грызунов. М., 1963. С. 159-183.

- Миддендорф А.Ф. Путешествие на север и восток Сибири. Спб., 1869.//Ч. 2. Север и восток в естественно-историческом отношении. Отд. 5. Сибирская фауна. 833 с.

- Тавровский В.А., Егоров О.В., Кривошеев В.Г., Попов М.В., Лабутин Ю.В. Млекопитающие Якутии. М.: Наука, 1971. 660 с.

- Попов М.В. Определитель млекопитающих Якутии. Новосибирск: Наука, 1977. 424 с.

- Чернявский Ф.Б. Млекопитающие крайнего Севера-Востока Сибири. М.: Наука, 1984. 387 с.

- Ревин Ю.В. Млекопитающие Южной Якутии. Новосибирск: Наука, 1989. 319 с.

- Мордосов И.И. Млекопитающие таежной части Западной Якутии. Якутск, ЯНЦ СО РАН, 1997. 220 с.

- Винокуров В.Н., Соломонова Т.Н. Экология и жизненный цикл Якутского Бурундука (Tamias sibiricus jacutensis Ognev, 1936): Монография. Якутск: Изд-во Якут. ун-та, 2002. 122 с.

- Вольперт Я.Л., Шадрина Е.Г. Мелкие млекопитающие северо-востока Сибири. Новосибирск: Наука, 2002. 246 с.

- Мордосов И.И. Фауна млекопитающих Лено-Амгинского междуречья//Вестник Якутского госуд. ун-та имени М.К. Аммосова. 2010. Т. 10. №2. С. 9-19.

- Колодезников В.Е. Мелкие млекопитающие Северо-Западной Якутии: Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Якутск, 2005. 153 с.