Экология возобновления растительности на гарях различной давности

Автор: Бисикалова Е.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - экологическая оценка возможных путей восстановления лесной растительности на гарях различной давности на юге Приморского края. Задачи: определить семенное возобновление растений на гарях различной давности и оценить возможность зарастания лесной растительностью. Район исследований - юго-запад Приморского края. Рассмотрено возобновление растительности на гарях с различной давностью и частотой прохождения пожаров. Полевые работы проведены в апреле 2017 г. на шести участках, которые выбирались с учетом давности и частоты прохождения пожаров. После описания участка производилось взятие проб почв для дальнейшего проращивания покоящихся в ней семян в лабораторных условиях. При комнатной температуре были пророщены семена, покоящиеся в почве, с дальнейшей видовой идентификацией проростков. Выявлено, что растительность возобновляется как семенным, так и вегетативным путем (из кусочка материнского растения). Анализ жизненных форм растений полученных проростков показал, что большая часть растений возобновляется вегетативно от многолетних травянистых растений, которые занимают устойчивое конкурирующее положение в ценозе, вытесняя более слабые, неукрепившиеся растения, например монокарпические растения или проростки деревьев. В лесах, где пожары происходят редко, древесная растительность возобновляется вегетативно, образуя вторичные порослевые дубравы. Огромные территории, покрытые лесом в Приморском крае, занимают именно порослевые дубравы как следствие хозяйственной деятельности человека. На участках, где пожары происходят регулярно и растительность представлена вейниково-камышовым пустырем, семенное возобновление древесной растительности невозможно. На таких участках возобновление древесной растительности возможно только при искусственном лесовосстановлении в посадках и под контролем лесохозяйственных служб. Наиболее пирогенные участки расположены вблизи населенных пунктов на землях сельскохозяйственного назначения. Актуальность искусственного лесовосстановления для каждого участка можно рассматривать индивидуально, в зависимости от целей эксплуатации земельного участка.

Восстановление лесной растительности, гари, семенное возобновление растений, жизненная форма растений, приморский край

Короткий адрес: https://sciup.org/140309914

IDR: 140309914 | УДК: 58+57+581.412 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-3-14-22

Текст научной статьи Экология возобновления растительности на гарях различной давности

Введение. Леса южной части Приморского края по видовому разнообразию растительного и животного мира считаются одними из богатейших в России. Уникальное разнообразие флоры и фауны объясняет история развития региона. Во время сильного плейстоценового похолодания данная территория была свободна от сплошного ледяного покрова, благодаря чему растительность, в отличие от других секторов Голарктики, формировалась без перерыва. В результате флора и фауна этих мест характеризуется, с одной стороны, большим видовым богатством и взаимопроникновением тропических и бореальных видов, а с другой стороны – высоким уровнем эндемизма. Огромное влияние на уникальность южноприморских экосистем оказывает также и богатое разнообразие современных природно-климатических факторов, отображающихся в ярко выраженном муссонном климате, характерном градиенте континентальности, разнообразии рельефа и специфике гидрологического режима.

Южная часть Приморского края является наиболее освоенной в хозяйственном отношении территорией. Здесь сконцентрировано большое количество населенных пунктов, хорошо развита сеть автомобильных и железных дорог, огромные территории заняты землями сельскохозяйственного назначения. Малоснежные и морозные зимы приводят к сезонной ксе-рофитизации, что способствует образованию весенне-осенних пожаров. Ежегодные палы отражаются на деградированности ландшафта и на экосистеме в целом [1].

Пожары на юге Приморского края имеют природный и антропогенный характер. Природное происхождение пожара проявляется редко и на небольшой территории. Зачастую же пожары возникают по вине человека. Издавна огонь использовали как средство для расчистки территории, а также улучшения качества сельскохозяйственных угодий. Считается, что сжигание сухостоя дает минеральные удобрения, являющиеся стимулятором роста для травянистых растений на пастбищах и сенокосах, что в свою очередь обеспечивает высококачественный корм для скота.

В результате ежегодных сезонных бесконтрольных палов обширные лесные массивы превратились либо в сильнонарушенные леса и редколесья, либо в кустарниково-луговые угодья, на которых восстановление лесов без вмешательства человека маловероятно.

Цель исследования – экологическая оценка возможных путей восстановления лесной растительности на гарях различной давности на юге Приморского края.

Задачи: определить семенное возобновление растений на гарях различной давности и оценить возможность зарастания лесной растительности.

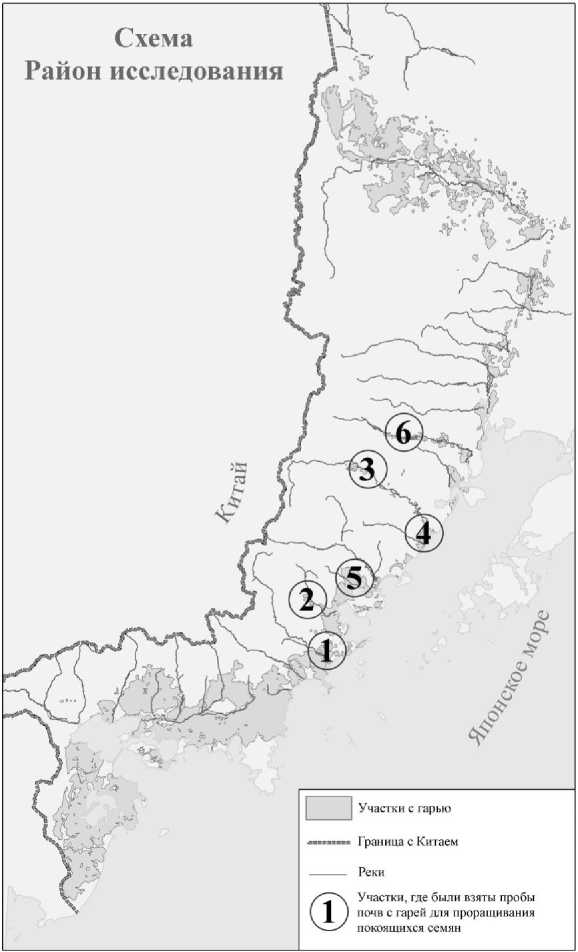

Объекты и методы. Район исследований – юго-запад Приморского края. Пожары на данной территории возникают в весенне-осеннее время и преимущественно являются низовыми, т. е. захватывают травянистый и кустарниковый ярусы. Происходят они ежегодно, но на разной территории охвата. Начало распространения пожаров отмечается вблизи населенных пунктов. В зависимости от расположения по отношению к населенным пунктам наблюдается различная частота горения: очень высокая (бо- лее 10 раз за 20 лет), высокая (5–10 раз за 20 лет), средняя (2–5 раз за 20 лет) и низкая (менее 2 раз за 20 лет) [2] (рис. 1).

Рис. 1. Район исследования

Research area

В районе исследований растительный покров представлен вторичными послепожарными порослевыми дубняками, редколесьями, а также пустырями. Плотность и состав древостоя зависят от частоты и давности прохождения пожаров. В рамках эколого-флористического подхода к классификации растительности продромус в районе исследований идентифицирован до уровня порядка: I. Querco mongolicae-Betuletea davuricae Ermakov et Petelin 1997; I-A. Lespedezo bicoloris-Quercetalia mongolicae Krestov et al. 2006 (I – класс; I-А – порядок) [3]. Более подробное описание растительности и их классификация не производились.

В почвенном покрове преобладают буроземы темногумусовые и темногумусовые метаморфизованные почвы [4]. Вершины сопок и крутые склоны могут быть заняты литоземами темногумусовыми и литоземами серогумусовыми. У подножья сопок формируются оподзолен- ные буроземы и темно-серые метаморфические почвы. Почвы склонов сопок отличаются высоким содержанием каменистого материала [5–7].

Полевые работы проведены в апреле 2017 г. на шести участках, которые выбирались с учетом давности и частоты прохождения пожаров. На каждом участке выполнялось геоботаничес– кое описание, фиксировались координаты, высота над уровнем моря и экспозиция склона, глазомерно (определив состав и состояние растительности, наличие углей) определялась давность прохождения пожара и пирогенная трансформация. Описание участков приведено в таблице. После описания участка производилось взятие проб почв для дальнейшего проращивания покоящихся в ней семян в лабораторных условиях.

Характеристика и описание участков Characteristics and description of the plots

|

Номер участка |

Древесная растительность |

2 ex ° J s 2 -0 CD CO S ф Ф Cl |

CD S 1— X о- |

1— С1 о о |

2 СК > Г 5 о СО 5 5 О -0 со |

СО 05 О о 05 d |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1 |

Деревья: Quercus mongolica , Quercus dentata , Fraxinus rhynchophylla , Phellodendron amurense |

min 10 max 30 |

Лес разреженный. Ясень и бархат единично. В низинах вейниковокамышовые заросли |

N 42.8996 E 131.2680 |

Ю-В 77м |

Гарь свежая. Горит редко |

|

Кустарники: Lespedeza bicolor |

||||||

|

2 |

Деревья: Quercus mongolica , Quercus dentata , Tilia amurensis , Betula dahurica , Acer pseudosieboldianum , Acer mono |

min 10 max 30 |

Лес разреженный. В низинах вейниковокамышовые заросли |

N 42.9242 E 131.3039 |

Ю-В 90 м |

Пожар давний |

|

Кустарники: Lespedeza bicolor , Lonicera maximowiczii |

||||||

|

3 |

Деревья: Quercus mongolica , Syringa amurensis , Tilia amurensis , Phellodendron amurense, Juglans mandshurica, Acer pseudosieboldianum , Acer mono , Alnus japonica , Fraxinus rhynchophylla |

min 10 max 30 |

Лес в долине ручья. Древостой сомкнутый |

N 43.2143 E 131.5078 |

С 50 м |

Пожар давний |

|

Кустарники: Philadelphus tenuifolius , Lonicera maximowiczii |

Окончание табл.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

4 |

Деревья: Quercus mongolica , Betula dahurica , Phellodendron amurense, Juglans mandshurica , Acer pseudosieboldianum , Acer mono , Fraxinus rhynchophylla |

min 10 max 30 |

Молодой порослевой дубняк. Древостой сомкнутый. Бархат единичный |

N 43.0946 E 131.5653 |

Ю 45 м |

Пожар давний |

|

Кустарники: Sorbaria sorbifolia |

||||||

|

5 |

Поросль Quercus mongolica (высота 4 м) Alnus japonica низкоствольный, Lespedeza bicolor |

max 10 |

Деревья единичные. Вейниковокамышовые заросли. Осоки |

N 43.0319 E 131.4671 |

Ю 50 м |

Гарь свежая. Горит часто |

|

6 |

Деревья: Quercus mongolica , Betula dahurica , Tilia amurensis , Fraxinus rhynchophylla |

min 10 max 30 |

Лес разреженный, нарушенный |

N 43.1385 E 131.5848 |

Ю 15 м |

Пожар давний |

|

Кустарники: Lonicera maximowiczii , Philadelphus tenuifolius |

Пробы почв были распределены в пластиковые контейнеры. При комнатной температуре и дневном освещении в течение месяца наблюдалось проращивание растений. Полученные проростки были разделены на пророщенные из семени и выросшие вегетативно, из кусочка корневища материнского растения. Далее для всех проростков был определен вид, способ возобновления (вегетативное или семенное) и жизненная форма.

Результаты и их обсуждение. На участке 1 гарь свежая, частота прохождения пожара редкая. Лес разреженный, породный состав бедный. В низинах произрастают вейниковокамышовые заросли (см. табл.). С взятой пробы почвы из деревьев проросла только Betula davurica . Кустарники не проросли. Из травянистых видов растений проросли Artemisia stolo-nifera , Maianthemum bifolium , Saxifraga Manchu-riensis , Viola orientalis .

На участке 2 пожар проходил давно. Лес разреженный. В низинах произрастают вейниковокамышовые заросли. Породный состав деревьев и кустарников разнообразный (см. табл.). С взя- той пробы почвы проросли только травянистые виды растений: Artemisia stolonifera, Enemion udensis, Moehringia lateriflora, Potentilla fraga-rioides, Viola orientalis, Vicia cracca.

На участке 3 пожар проходил давно. Лес в долине ручья. Древостой сомкнутый. Породный состав деревьев и кустарников разнообразный (см. табл.). С взятой пробы почвы из древесных видов проросла Pyrus ussuriensis , из кустарников Syringa wolfii . Возобновление травянистых видов на участке следующее: Enemion udensis , Corydalis ambigua , Potentilla fragarioides .

На участке 4 пожар проходил давно. Древостой сомкнутый и представлен молодым порослевым дубняком. С взятой пробы почвы из древесных видов пророс только Phellodendron amurense , из кустарниковых Lespedeza bicolor . Травянистые растения представлены лесными мезофильными и ксеромезофильными видами: Arisaema amurense , Trigonotis radicans , Stellaria media , Viola orientalis .

На участке 5 гарь свежая, пожары частые. Участок представлен пустырем с единичными низкоствольными деревьями дуба монгольско- го. Основу растительного покрова составляют вейниково-камышовые заросли и осоки (см. табл.). С взятой пробы почвы проросли только травянистые ксеромезофильные луговые и лесные виды растений: Moehringia lateriflora, Leibnitzia anandria, Stellaria bungeana, Stellaria media, Potentilla fragarioides, Viola orientalis, Vicia cracca.

На участке 6 обнаружены давние следы прохождения низового пожара. Лес разреженный нарушенный и представлен порослевым дубняком. С взятой пробы почвы проросли травянистые мезофильные и ксеромезофильные виды дубравного разнотравья: Arisaema amurense, Bupleurum longiradiatum , Galium davuricum, Persi-caria orientalis , Potentilla fragarioides . Из кустарников проросли Lespedeza bicolor и Euonymus pauciflora .

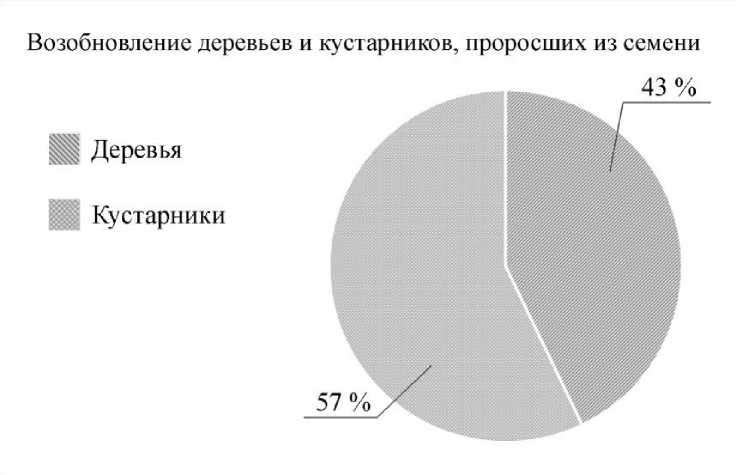

Возобновление растений в природе происходит вегетативным и семенным путем. Исследо- вания показали, что из взятых проб почв семенным путем возобновились все древесные и кустарниковые виды растений, а также травянистые монокарпики (однолетние растения). В процентном соотношении на гарях различной давности деревьев проросло 43 %, а кустарников 57 % (рис. 2). Семенное возобновление деревьев и кустарников на гарях происходит примерно в одинаковой численности. Из древесных растений проросли Betula davurica, Phelloden-dron amurense и Pyrus ussuriensis. Из кустарниковых растений проросли Lespedeza bicolor, Euonymus pauciflora и Syringa wolfii. Стоит отметить, что все проросшие из семени древесные и кустарниковые виды растений имеют небольшие семена с прочной водонепроницаемой семенной оболочкой, способные длительное время покоиться в почве.

Рис. 2. Возобновление деревьев и кустарников

Renewal of trees and shrubs

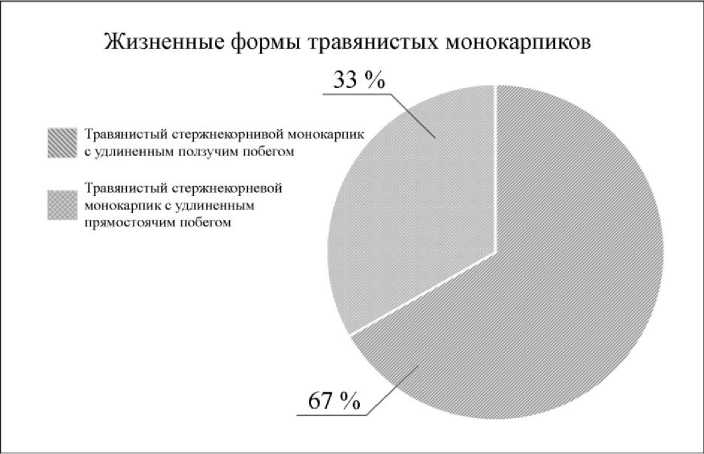

Возобновление травянистых монокарпиков семенным путем объясняется их физиологией и биологическими особенностями размножения. Однолетние растения все размножаются семенами. Они обладают низкой конкуренцией в сравнении с многолетними растениями и в меньшей степени влияют на экологию возобновления растительности на гарях. Из пророс- ших семян выделены следующие жизненные формы монокарпиков (рис. 3): 1) травянистый стержнекорневой монокарпик с удлиненным ползучим побегом (Stellaria media) - 67 %; 2)травянистый стержнекорневой монокарпик с удлиненным прямостоячим побегом (Persicaria orientalis) - 33 %.

Рис. 3. Жизненные формы травянистых монокарпических растений Life forms of herbaceous monocarpic plants

Основную долю возобновившихся растений с проб почв с гарей различной давности представляют многолетние травянистые растения -поликарпики. Данная группа растений характеризуется большей конкурентоспособностью из-за способностей размножаться как вегетативным, так и семенным путем и особенностей жизненных форм. С взятых проб почв с гарей различной давности 73 % травянистых поликар-пиков возобновились вегетативно, из кусочка корневища материнского растения. Семенным путем возобновились всего 27 % травянистых поликарпиков (рис. 4).

Рис. 4. Возобновление травянистых поликарпических растений в вегетативном и семенном эквиваленте

Renewal of herbaceous polycarpic plants in vegetative and seed equivalents

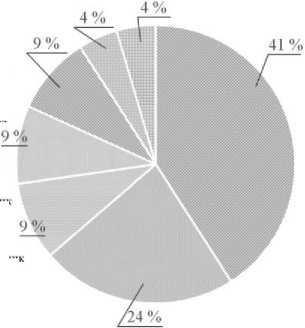

При анализе пророщенных травянистых по-ликарпиков выделено семь типов жизненных форм: 1) летнезеленый травянистый короткокорневищный поликарпик с розеточным прямостоячим побегом (Viola orientalis, Saxifraga man- churiensis, Potentilla fragarioide, Leibnitzia anan-dria, Bupleurum longiradiatum) - 41 %; 2) летнезеленый травянистый длиннокорневищный по-ликарпик с удлиненным прямостоячим побегом (Artemisia stolonifera, Moehringia lateriflora, Stella- ria bungeana, Galium davuricum) - 24 %; 3) летнезеленый травянистый короткокорневищный поликарпик с удлиненным прямостоячим побегом (Vicia cracca) - 9 %; 4) весеннезеленый травянистый короткокорневищно-кистекорневой поликарпик (Enemion udensis) - 9 %; 5) летнезеленый травянистый клубнекорневой поликарпик с розеточным прямостоячим побегом (Arisaema amurense) - 9 %; 6) весеннезеленый травянистый клубнекорневой поликарпик (Corydalis ambigua) - 4 %; 7) летнезеленый травянистый короткокорневищный поликарпик с розеточным полегающим побегом (Trigonotis radicans) - 4 % (рис. 5).

Жизненные формы травянистых поликарпиков

Летнезеленый травянистый короткокорисвищный поликарпик с розеточным прямостоячим побегом

Летнезеленый травянистый длиннокорневищный поликарпик с удлиненным прямостоячим побегом

Летнезеленый травянистый короткокорневищный поликарпик с удлиненным прямостоячим побегом

Летнезеленый травянистый клубневой поликарпик с розеточным прямостоячим побегом

Веееннезеленый травянистый клубникой поликарпик

Летнезеленый травянистый короткокорисвищный поликарпик с розеточным полегающим побегом

Весеннезеленый травянистый короткокорневищно-кистекорневой поликарпик

Рис. 5. Жизненные формы травянистых поликарпических растений Life forms of herbaceous polycarpic plants

Заключение. Таким образом, рассмотрев экологию возобновления растительности на шести участках гарей различной давности, выявили, что семена древесных растений, покоящихся в почве, по размеру являются небольшими, с прочной водонепроницаемой семенной оболочкой. Семена крылатки (ясень, клен) в почве долго не хранятся, так как они разносятся на дальние расстояния и являются основным кормом для птиц в осенний период. Семенная оболочка у крылаток менее прочная. Семена таких пород деревьев, как дуб или орех, при оптимальной влажности и температуре могут долго сохранять свою функцию возобновления, однако из-за своих ценных питательных свойств они являются кормом для большинства животных, поэтому длительное сохранение их в почве невозможно.

Основную долю проростков занимают травянистые поликарпические растения. Прочную конкурирующую позицию в экологической нише постпирогенных растительных сообществ многолетние травянистые растения заняли в первую очередь из-за возможности возобновляться как семенным, так и вегетативным путем.

Не все многолетние травянистые растения в одинаковой степени занимают лидирующие конкурирующие позиции в сообществе. Наиболее устойчивыми к возобновлению и конкуренции являются коротко- или длиннокорневищные травянистые растения с розеточными или удлиненными прямостоячими побегами.

В лесах, где проходили единичные пожары, древесная растительность возобновляется вегетативно, образуя вторичные порослевые дубравы. Семенные всходы деревьев вытесняются конкурирующими травянистыми многолетними растениями с более устойчивой жизненной формой.

На участках, где пожары проходили часто и растительность представлена вейниковокамышовым пустырем, естественное возобновление древесной растительности невозможно из-за сильной задернованности почвы и конкуренции травянистых растений. На таких участках возобновление древесной растительности возможно только при искусственном лесовосстановлении в посадках и под контролем лесохозяйственных служб.

Список литературы Экология возобновления растительности на гарях различной давности

- Бисикалова Е.А. Проект «Восстановление лесной растительности на гарях различной давности в национальном парке «Земля леопарда». В сб.: Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий: сб. ст. IV Всерос. науч.-практ. конф. 2017. Т. 4. С. 46-53. EDN: YQDLZY.

- Микелл Д.Г., Мурзин А.А., Хетте М. Пожары и их влияние на популяцию дальневосточного леопарда на юго-западе Приморского края. Владивосток: Дальнаука, 2004. 33 с. EDN: QKWSXP.

- Krestov P.V., Verkholat V.P., Song J.S., et al. A phytosociological survey of the deciduous temperate forests of mainland Northeast Asia // Phytocoenologia 36 (1). Berlin-Stuttgart 20. 2006. P. 77-150. DOI: 10.1127/0340-269X/2006/0036-0077. EDN: LKAPDF.

- Пискарева В.М., Кошовский Т.С., Бисикалова Е.А., и др. Влияние пожаров на свойства почв национального парка «Земля леопарда» (Приморский край) // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 2019. № 3. С 11-22. EDN: EDCKTO.

- Бояркин Р.В., Костенков Н.М. Почвенный покров государственного заповедника «Кедровая падь» // Вестник КрасГАУ. 2009. № 11. С. 34-38. EDN: KYSRWD.

- Костенков Н.М., Жарикова Е.А., Качур А.Н. Почвенный покров национального парка «Земля леопарда» // Вестник ДВО РАН. 2013. № 5. С. 105-112. EDN: TIGHPT.

- Костенков Н.М., Жарикова Е.А. Почвы прибрежной территории юго-западной части Приморья // Почвоведение. 2018. № 2. С. 141-154. DOI: 10.7868/S0032180X18020028. EDN: YOTTMD.