Экология жуков-мертвоедов (Coleoptera, Silphidae) в Карелии

Автор: Лябзина Светлана Николаевна, Узенбаев Сергей Давлетьянович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (131), 2013 года.

Бесплатный доступ

В Карелии видовой состав некрофильных жуков-мертвоедов (семейство Silphidae) включает 11 видов. Цель данной работы - изучение экологических особенностей жуков семейства Silphidae в Карелии (биотопическое распределение, сезонная динамика, поисковая активность). Жуки распространены во всех исследуемых биоценозах, наибольшее число видов (10) отмечено в открытых типах. Многие виды мертвоедов имеют сходную биотопическую приуроченность как в Северной (Карелия), так и в Центральной (Польша, Чехия) Европе. В течение сезона у жуков наблюдается периодическая активность, а смена динамики у могильщиков позволяет снизить конкуренцию за ограниченный ресурс и при этом оставаться главными утилизаторами тканей. Впервые проведены исследования по мечению и повторному отлову жуков. В течение трех лет на экспериментальной площадке отлавливали жуков и ставили метки на надкрыльях в виде надрезов. Выявлено, что определенная часть популяции у видов могильщиков Nicrophorus investigator и N. vespilloides сохраняется на второй год (до 1 %). У вторично отловленных особей изменялись морфометрические показатели (увеличение массы тела). В биоценозах жуки активно перемещаются в поисках пищи и могут находить новые трупы или возвращаться на приманки с расстояния 150 м.

Некробионты, жуки-могильщики, мечение, карелия

Короткий адрес: https://sciup.org/14751381

IDR: 14751381 | УДК: 595.7

Текст научной статьи Экология жуков-мертвоедов (Coleoptera, Silphidae) в Карелии

Семейство Мертвоеды (Silphidae) включает более 250 видов жесткокрылых, которые распространены на всех материках [15], [16]. В европейской части отмечено свыше 30, а в Восточной Фенноскандии встречается 16 представителей [10], [17].

На территории Карелии на трупах животных зарегистрированы 11 видов (табл. 1) [6]. Кроме этих видов в заповеднике «Кивач» Н. Н. Кутенковой [5] на лугах отмечены единичные находки могильщиков Nicrophorus fossor (Erich.) и N. vetstigator (Herb.), которые обычны для южных регионов [9].

Семейство Silphidae подразделяется на два подсемейства: Nicrophorinae – жуки, способные зарывать небольшие трупы животных, и Silphi-nae - поверхностно-падальные мертвоеды. По трофическим связям большинство видов в семействе питаются трупными тканями (некрофа-ги), но также имеются хищники - мертвоед трехреберный Phosphuga atrata (L.), нападающий на моллюсков, и вредители сельскохозяйственных культур - Aclypea opaca (L.) и A. undata (Müll.), которые поедают всходы и листья капусты, свеклы или картофеля. В Карелии иногда отмечаются повреждения этими жуками [8].

Мертвоеды являются обязательным компонентом трупной фауны, они не только утили-

зируют мертвые ткани, в таких субстратах также происходит развитие их преимагинальных стадий. Фенологические сроки развития некоторых видов используются в судебной медицине в целях установления давности наступления смерти.

Цель данной работы - изучение экологических особенностей жуков-мертвоедов в Карелии (биотопическое распределение, сезонная динамика, поисковая активность).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводились в весенне-осенние периоды 2000-2012 годов на биологической станции ПетрГУ (с. Кончезеро, Кондопожский район), в окрестностях с. Лососинное (Прионежский район) и на территории природного парка о. Валаам (Сортавальский район, август 2009 года).

Отлов жуков осуществляли с трупов позвоночных животных массой от 30 г до 25 кг, которые выкладывали на поверхность почвы, либо небольшие трупные приманки помещали в почвенные ловушки. Исследование проводили в пяти лесных и трех открытых биоценозах. Для анализа разнообразия использовали индексы Шеннона - Уивера (Н) и доминирования Бергера - Паркера (d) [3].

Таблица 1

Абсолютная численность и индексы разнообразия некрофильных жуков семейства Silphidae в исследуемых биотопах

|

Вид |

и s - 5 й 3 р о 5 |

и S а о о и ч У W и о и |

о >S cd а« § m и W и о и |

я S К СО ^S то а со о cd у Рч |

о |

cd m s cd Рч |

>s о X и |

о р о р. < |

|

*n (12) |

n (65) |

n (19) |

n (53) |

n (24) |

n (42) |

n (14) |

n (30) |

|

|

1. Могильщик рыжебулавый Nicrophorus. vespillo (L., 1758) |

2 |

45 |

25 |

40 |

12 |

75 |

20 |

15 |

|

2. Могильщик-исследователь N. invetstigator (Zett. 1824) |

10 |

106 |

16 |

149 |

21 |

184 |

35 |

20 |

|

3. Могильщик чернобулавый N. vespilloides (Herb. 1783) |

36 |

412 |

58 |

489 |

69 |

231 |

36 |

50 |

|

4. Трупоед черный Necrodes littoralis (L., 1758) |

6 |

39 |

10 |

23 |

5 |

11 |

8 |

12 |

|

5. Мертвоед красногрудый Oiceoptoma thoracica (L., 1758) |

21 |

126 |

32 |

213 |

89 |

– |

– |

– |

|

6. Падальник морщинистый Thanatophilus rugosus (L., 1758) |

38 |

14 |

25 |

|||||

|

7. Падальник остроплечий Th. sinuatus (F., 1775) |

356 |

244 |

214 |

|||||

|

8. Th. dispar (Herb. 1793) |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

– |

– |

|

9. Silpha carinata (Herb., 1783) |

– |

– |

– |

– |

– |

8 |

3 |

– |

|

10. S. obscura (L., 1758) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

|

11. S. tristis (Ill., 1798) |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

|

Индекс разнообразия (Шеннона – Уивера) |

1,3 |

1,2 |

1,0 |

1,1 |

1,0 |

1,4 |

1,1 |

1,1 |

|

Индекс доминирования (Бергера – Паркера) |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,6 |

0,6 |

0,5 |

0,7 |

0,7 |

Примечание. n – количество приманок, прочерк – вид не отмечен.

Мечение жуков и изучение годовой активности

В исследованиях оценки встречаемости в течение года и в последующие годы проводили мечение жуков на определенной территории. Для этого в весенне-осенние периоды 2004 - 2006 годов на экспериментальном участке площадью ~3 км² (открытые и лесные биоценозы) у отловленных жуков на надкрыльях ставили метки в виде небольших надрезов или проколов, варьируя их число и положение. Таким образом, каждой особи присваивали индивидуальную метку. В лаборатории снимали морфометрические показатели (измеряли вес на электронных весах ВЛТ-1500-П), определяли пол жука и в дальнейшем их отпускали обратно на приманку, с которой были отловлены. Жуки отсутствовали на трупе не более 2-4 ч.

Изучение поисковой активности жуков

Расстояние, с которого жуки способны находить приманки, изучали у четырех видов:

Oiceoptoma thoracica , Thanatophilus sinuatus и могильщиков N. vespilloides , N. investigator . По литературным данным известно, что некро-фильные насекомые могут обнаруживать трупы на расстоянии 90 м [2]. В наших исследованиях меченых жуков собирали с трупов и отпускали по ветру с расстояний 50, 100 и 150 м. Исследования проводили в тех биотопах, в которых были найдены жуки. Эксперименты выполняли до полудня и учитывали погодные условия (теплая, солнечная погода, скорость ветра не более 5 м/с). На экспериментальной площадке кроме приманок, с которых были собраны жуки, также размещались несколько трупов сходной навески.

Характеристика биотопов исследования

Биотопическое распределение изучали в пяти лесных и трех открытых биоценозах. Выбранные биотопы были типичны для средней подзоны тайги [1], [9]. Сосняк-зеленомошник (окрестности с. Кончезеро, о. Валаам) образован одним видом – сосной обыкновенной ( Pinus silvestris L.).

В подлеске лиственные деревья (ольха, рябина, ива, можжевельник), в травяно-кустарничковом ярусе преобладают черника и брусника, моховой фон сплошной (плеуроций Шребера, гилокомий блестящий). Сосняк лишайниковый (с. Кончезеро) приурочен к песчаным буграм. Древостой в основном чистый и лишь редко присутствует примесь березы, в подлеске обычен можжевельник. В напочвенном покрове преобладают лишайники, редко брусника, вереск обыкновенный. Возраст древостоя - 80 - 100 лет. Ельник-зеленомошник (с. Лососинное) представлен елью обыкновенной ( Picea abies (L.) Karst.). Возраст древостоя - 100 - 120 лет. Еловый подрост незначителен, подлесок редкий (береза, осина), травяно-кустарничковый ярус развит хорошо, моховой фон сплошной (плеуро-ций Шребера, гилокомий блестящий). Березняк разнотравно-черничный (с. Лососинное, с. Кон-чезеро) - возраст 50 - 60 лет. Спелые лиственные и смешанные леса представлены в основном березой пушистой ( Betula pubescens Ehrk.). В березовом древостое значительная примесь других пород деревьев (осины, рябины, реже ели и сосны), травянистый покров развит хорошо, моховой покров представлен обычными видами зеленых мхов. Лиственное мелколесье (с. Лососинное, с. Кончезеро) занимает равнинные или несколько пониженные части рельефа. Возраст древостоя - 30 - 40 лет. В древостое преобладают ивы, ольха, часто встречаются черемуха, рябина. В травяном покрове в умеренном количестве сочетаются луговая и лесная растительность.

Луга и сельскохозяйственные угодья (с. Кон-чезеро, о. Валаам). На влажно-разнотравном лугу высота растительности достигает 35 - 40 см и представлена полевицей, щучкой, осоками. Суходольные луга занимают плакорные участки и склоны. Состав травостоя более или менее пестрый и представлен разнотравьем высотой 15 - 30 см. Агроценозы на территории республики представлены полями, занятыми монокультурами (картофель, столовые и кормовые корнеплоды, капуста). Вегетация растений начинается с середины мая и завершается к сентябрю. Почвы бедные (суглинистые, супесчаные).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Биотопическое распределение

Жуки-мертвоеды встречались во всех исследуемых районах и биоценозах. Близость значений индексов видового разнообразия (табл. 1) указывает на сходство структуры населения изученных выделов. Наибольшее число видов (10) было отмечено в открытых ландшафтах. Высокая приуроченность к этим биоценозам выявлена у падальников рода Thanatophilus. Из трех видов на трупах чаще встречался падальник остроплечий (Th. sinuatus) (табл. 1). Взрослые жуки и личинки этого вида являются основными утилизаторами трупных тканей небольших трупов животных на суходольном лугу и в агроцено- зах (табл. 1). Индекс доминирования в этих биотопах также имеет наибольшее значение за счет преобладания его над другими. Виды рода Silpha были отмечены только на открытых участках, и численность их на приманках незначительна. Напротив, в южных районах (Самара, Казахстан) они довольно обычны как на лугах, так и в лесных экосистемах [4], [7]. Во всех биотопах встречаются такие представители, как трупоед черный и жуки-могильщики рода Nicrophorus, однако их плотность на трупах в различных типах биоценозов неодинакова. Могильщик чернобулавый больше тяготеет к лесным биоценозам, рыжебу-лавый - к лугам, а исследователь - как к открытым пространствам, так и светлохвойным лесам (табл. 1). В сухих местах (сосняк лишайниковый, суходольный луг) жуки на приманках присутствуют в небольшом количестве. Высокая инсоляция приводит к прогреванию почвы и ее сухости, к пересыханию самого трупа, который быстро становится непригодным для питания и заселения.

Сезонная динамика

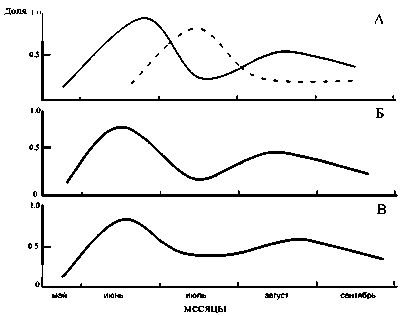

Жуки-мертвоеды встречаются в течение всего вегетационного периода. По типу активности в условиях умеренного климата могильщики ры-жебулавый и чернобулавый, а также падальник остроплечий и мертвоед красногрудый относятся к весенне-осенним видам, а исследователь – к летним (см. рисунок). Первые жуки появляются в начале мае, сначала на открытых местах при дневной температуре воздуха выше 10 ° С, в лесу позже на 1 - 1,5 недели, после полного схода снега.

Сезонная активность жуков-мертвоедов: А – сплошная линия – N. vespilloides , пунктир – N. investigator ; Б – O. thoracica в лесных биоценозах; В – Th. sinuatus в открытых биоценозах

В течение всего вегетационного сезона могильщик чернобулавый имеет два пика активности: в середине июня и в первой декаде августа (см. рисунок). Жуки всегда многочисленны на трупах, а во второй половине лета они могут встречаться на других гниющих субстратах (пластинчатых грибах, помете животных). Освоение нового для них источника питания является следствием меж- и внутривидовой конкуренции. К концу лета на трупах редко можно заметить и их личинок. Например, М. Отронен установила, что в Южной Финляндии в естественных условиях у могильщика чернобулавого размножение продолжается до середины августа [14].

Активность могильщика-исследователя приходится на более поздний период, чем у близкородственных видов, - с конца июня до сентября с пиком в середине июля (см. рисунок). Появление и увеличение численности этого вида совпадает со снижением активности чернобулавого могильщика. В экспериментах, если одновременно на падали встречались оба эти вида, то, как правило, исследователь вытеснял соперника, и на трупе оставался один, а чернобулавый обычно переходил в подстилку или покидал приманку.

Поверхностно-падальные виды ( O. thoracica , Th. sinuatus ) имеют сходную динамику сезонной активности. Жуки встречаются с мая по сентябрь, и на протяжении всего теплого периода наблюдаются два пика: первый - в июне, второй – в августе (см. рисунок).

Характер сезонной динамики мертвоедов в Карелии близок к таковому в Центральной Европе (Чехия), но там период их активности более продолжительный (начинается в апреле и длится до ноября) [13]. Также для мертвоедов установлена смена суточной активности. Могильщик-исследователь активен в вечерние и ночные часы, а поверхностно-падальные виды всегда встречаются днем. Для чернобулавого и рыжебулавого четкого предпочтения не выявлено, они активны как днем, так и ночью [12].

В результате мечения и повторного отлова было установлено, что в популяциях N. investigator и N. vespilloides некоторые особи встречались на второй год. Вторично отлавливалось около 1 % (например, из 393 особей, помеченных в 2004 году, 5 отловлены в 2005 году) (табл. 2). При этом жуки ни разу не были пойманы в местах первого года, а были зарегистрированы на расстоянии 1 - 2 км в других биотопах. Все вторично отловленные особи были самками. На третий год эксперимента эти меченые особи не попадались.

Таблица 2

Количество помеченных и повторно отловленных жуков за период (2004–2006 годы)

|

Вид |

Помеченных особей |

Повторно отловленных особей |

|||

|

Год |

Год |

||||

|

2004 |

2005 |

2006 |

2005 |

2006 |

|

|

N. littoralis |

17 |

26 |

5 |

– |

– |

|

N. vespilloides |

304 |

261 |

191 |

3 |

2 |

|

N. investigator |

89 |

65 |

36 |

2 |

2 |

|

N. vespillo |

35 |

46 |

25 |

– |

– |

|

Th. sinuatus |

79 |

86 |

106 |

– |

– |

|

O. thoracica |

45 |

41 |

56 |

– |

– |

|

Всего |

569 |

525 |

419 |

5 |

4 |

У отловленных на второй год жуков происходили изменения морфометрических показателей. Так, для всех было характерно увеличение массы (табл. 3). Это связано прежде всего с увеличением массы жирового тела [2]. Для многих могильщиков на втором году жизни отмечены выраженная потертость переднеспинки, тусклая окраска надкрыльев, могли быть разного рода повреждения (конечностей, сяжек и других частей).

Таблица 3

Изменение масса тела (мг) у вторично отловленных особей (минимальный и максимальный вес)

|

Вид |

Масса в 1-й год |

Масса во 2-й год |

Среднее значение увеличения веса (мг) у вторично отловленных особей |

|

N. vespilloides N = 4 |

155 (min 172; max 195) |

247 (min 238; max 250) |

92 |

|

N. invetstigator N = 3 |

313 (min 292; max 340) |

446 (min 360; max 510) |

133 |

Примечание. N – количество особей.

Меченые особи падальника остроплечего и мертвоеда красногрудого не встречались на следующий год, тем не менее имаго были зарегистрированы поздней осенью в почвенной подстилке леса и открытых пространств.

Изучение поисковой активности жуков

У жуков-мертвоедов чувство обоняния выражено очень сильно, так как им необходимо быстро обнаружить трупы для питания и откладки яиц . Антенны – это единственный сенсорный орган для ориентации, и при их удалении жуки теряют эту способность [11]. В работе экспериментальным путем выявлено перемещение четырех видов (табл. 4). Все исследуемые виды жуков ( N. vespilloides , N. investigator , O. thoracica , Th. sinuatus ) способны находить приманку, с которой были сняты, с расстояний 50 и 100 м. При увеличении расстояния до 150 м только падальник остроплечий был обнаружен на исходной приманке. В процессе экспериментов часть меченых жуков могла появляться в течение недели на других трупных приманках на расстоянии не менее 150 м.

Период времени, затрачиваемый на разыскивание приманок, у жуков разный. Так, падаль-ник остроплечий обнаруживает приманку в течение суток, жуки-могильщики появлялись через два-три дня, выпущенные с расстояния 50 или 100 м в сосняке черничном. Дольше всех искал приманки, расположенные в березняке в 100 м, красногрудый мертвоед: меченых особей регистрировали через четыре дня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Карелии видовой состав жуков-мертвоедов (Silphidae), отмеченных на трупах, насчитывает 11 видов. Наибольшее число (10) встречается в открытых биоценозах. К эврибионтам относятся жуки-могильщики (р. Nicrophorus ) и трупоед черный (р. Nicrodes ). Поверхностно-падальные виды имеют строгое биотопическое разграничение. Падальники (р. Thanatophilus ) приурочены исключительно к открытым биоценозам, а красногрудый мертвоед (р. Oiceoptoma ) - к лесным.

|

Таблица 4 Количество выпущенных и вторично отловленных жуков-мертвоедов с исследуемых расстояний (м) |

||||||

|

Вид |

50 |

100 |

150 |

|||

|

Выпущенных |

Вторично отловленных |

Выпущенных |

Вторично отловленных |

Выпущенных |

Вторично отловленных |

|

|

N. vespilloides |

20 |

2 |

20 |

2 |

20 |

– |

|

N. investigator |

20 |

1 |

20 |

1 |

20 |

– |

|

Th. sinuatus |

20 |

4 |

20 |

1 |

20 |

1 |

|

O. thoracica У разны даются разл позволяет с эти виды, пе ние всего ве основными мечения и определенна N. investigato |

10 х видов жук ичия в ходе с низить конку риодически с гетационного утилизатора повторного 1 я часть поп r и N. vespill |

2 ов-могильщ езонной акт ренцию. В меняя друг сезона, все ми трупов. отлова пока уляции у ] ides сохран |

10 иков наблю ивности, чт то же врем друга в тече гда остаютс Результат зывают, чт могильщико яется на вто |

1 - рой год. В биоцен о в поисках пищи и я возвращаться на я- БЛАГОДАРНОСТ Авторы выра о проведении экс в го-биологическо - Дарье Трофимо |

10 озах жуки акт могут находи приманки с ра И жают благода ериментов вы го факультет ой, Ольге Ту |

ивно перемещаются ть новые трупы или сстояния 150 м. рность за помощь в пускникам эколоа Ирине Катеруше, ачевой. |

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

ECOLOGY OF CARRION BEETLES (COLEOPTERA, SILPHIDAE) IN KARELIA

Список литературы Экология жуков-мертвоедов (Coleoptera, Silphidae) в Карелии

- Волков А. Д. Типы леса Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. 180 с.

- Захваткин Ю. А. Курс общей энтомологии. М.: Либроком, 2009. 386 с.

- Коросов А. В. Специальные методы биометрии. Петрозаводск, 2007. 364 с.

- Крымкина Ю. В. Морфометрическая характеристика популяций двух видов жуков-мертвоедов (Insecta, Coleoptera, Silphidae) с территории Жигулевского заповедника//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. Самарская Лука, 2009. Т. 18. № 2. С. 185-188.

- Кутенкова Н. Н. Насекомые (Insecta) лугов заповедника «Кивач»//Труды Государственного природного заповедника «Кивач». Вып. 4. Петрозаводск, 2008. С. 78-119.

- Лябзина С. Н. Видовой состав и структура комплекса членистоногих-некробионтов Южной Карелии//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2011. № 4 (117). С. 10-19.

- Николаев Г. В., Козьминых В. О. Жуки-мертвоеды (Coleoptera: Agyrtidae, Silphidae) Казахстана, России и ряда сопредельных стран. Определитель. Алматы: Казак университета, 2002. 159 с.

- Прогноз появления, распространения основных вредителей, болезней и сорняков в Республике Карелия на 2000 год и мероприятия по защите сельскохозяйственных культур. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 112 с.

- Раменская М. Л. Луговая растительность Карелии. Петрозаводск: Госиздат КАССР, 1958. 400 с.

- Dekeirsschieter J., Verheggen F., Lognay G., Haubruge E. Large carrion beetles (Coleoptera, Silphidae) in Western Europe: a review//Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2011. № 15 (3). Р. 435-447.

- Heinzel H., B ohm H. The wind-orientation of walking carrion beetles//J. Comparative Physiology A. 1989. Vol. 164. Р. 775-786.

- Koсarek P. Diurnal activity rhythms and niche differential in a carrion beetles assemblage (Coleoptera: Silphidae) in Opava, the Czech Repablic//Biolog. rhythm resear. 2001. Vol. 32. (4). P. 431-438.

- Ko с arek P., Benko K. The occurrence and seasonal activity of Silphidae in the Hluchin region (Silesia, Czech Republic)//Cas. Slez. Muz Opava (A). 1997. № 2. P. 173-179.

- Otronen M. The effect of body size on the outcome of fights in burying beetles (Nicrophorus)//Ann. Zool. Fen. 1988. Vol. 25. № 2. P. 191-201.

- Peck S. P Review of the carrion beetles of Australia and New Guinea (Coleoptera: Silphidae)//Australian J. of Entomology. 2001. № 40. Р 93-101.

- Ratcliffe B. C. The Carrion Beetles (Coleoptera: Silphidae) of Nebraska//Bulletin of the University of Nebraska State Museum. 1996. 100 р.

- Silfverberg H. Enumeratio nova Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Sahlbergia. Helsinki, 2004. Vol. 9. P. 1 -111.