Эколого-агрономическая оценка эффективности биогумуса в изменении состава и свойств чернозема выщелоченного

Автор: Иконникова Т.Ю., Александрова Н.С., Игнатичева Я.Р., Афанасьев Д.А., Киселева Д.Ю., Атменеев В.А.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (24), 2021 года.

Бесплатный доступ

Гумусовые вещества, входящие в состав гумуса, отличаются темной окраской, содержанием азота, высокомолекулярным строением и образуются в почвах, торфах, углях и других природных телах. Для них характерно накопление элементов питания и энергии, участие в миграции катионов, снижении негативного действия токсичных веществ и воздействие на развитие организмов и тепловой баланс планеты. Гумусовые соединения устойчивы, высокомолекулярны, полидисперсны, содержат различные функциональные группы, аминокислоты, полисахариды, бензоидные фрагменты. Гумусовые вещества в связи со сложностью строения обусловливают уникально широкий спектр взаимодействий, в которые они могут вступать, в особенности, их наиболее реакционноспособная часть - гумусовые кислоты. Наличие таких функциональных групп как карбоксильная, гидроксильная, карбонильная в сочетании с присутствием ароматических структур обеспечивает способность гумусовых кислот вступать в ионные и донорно-акцепторные взаимодействия, образовывать водородные связи, активно участвовать в сорбционных процессах. Они хорошо связывают воду, способны к ионному обмену, образуют комплексы с металлами и с различными классами органических соединений. При этом, обладая указанными свойствами, гумусовые вещества выполняют целый ряд биосферных функций.

Гуматы, биогумус, салат, гранулометрический состав, сорбция, агрегаты, поверхностная площадь, устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/147235601

IDR: 147235601 | УДК: 631.422

Текст научной статьи Эколого-агрономическая оценка эффективности биогумуса в изменении состава и свойств чернозема выщелоченного

Введение. Внимание биологов, химиков, геологов, почвоведов, агрохимиков, медицинских работников привлекает многогранная роль гуминовых веществ в природе и их количественное соотношение к биомассе всего живого на Земле. Так, в биосфере в целом содержится углерода только в гуминовых кислотах порядка 6.1011 т, тогда как количество «живого» углерода – 7.1011 т [1,5,6].

В силу сложности строения, уникально широк спектр взаимодействий, в которые могут вступать гуминовые вещества и, в особенности, их наиболее реакционноспособная часть – гумусовые кислоты. Наличие таких групп как карбоксильная, гидроксильная, карбонильная в сочетании с присутствием ароматических структур обеспечивает способность гумусовых кислот вступать в ионные и донорно-акцепторные взаимодействия, образовывать водородные связи, активно участвовать в сорбционных процессах. Гуминовые вещества выполняют целый ряд биосферных функций [2,3,4,7,8], важнейшие из которых следующие:

-

1. Аккумуляторная функция. Она заключается в накоплении химических элементов и энергии, необходимых живым организмам.

-

2. Транспортная функция . Она заключается в формировании геохимических потоков минеральных и органических веществ, преимущественно в водных средах, за счет образования устойчивых, но сравнительно легкорастворимых комплексных соединений гумусовых кислот с катионами металлов или гидроксидами.

-

3. Регуляторная функция объединяет множество различных явлений и процессов и относится к почвам, водам и другим природным телам. В регуляторной функции гуминовых веществ можно выделить несколько главных составляющих: формирование почвенной структуры и водно-физических свойств почв; регулирование реакций ионного обмена между твердыми и жидкими фазами; влияние на кислотноосновные и окислительно-восстановительные режимы; регулирование условий питания живых организмов путем изменения растворимости минеральных компонентов; регулирование теплового режима почв и атмосферы, включая проявления парникового эффекта.

-

4. Протекторная функция заключается в способности гуминовых веществ связывать в малоподвижные соединения токсичные и радиоактивные элементы, а также соединения, негативно влияющие на экологическую ситуацию в природе, в том числе они могут инкорпорировать некоторые пестициды, углеводороды, фенолы.

-

5. Физиологическая функция : гуминовые вещества, особенно гуминовые кислоты и их соли, могут стимулировать прорастание семян, активизировать дыхание растений, повышать продуктивность крупного рогатого скота, птицы.

Цель исследования: установить удобрительное действие биогумуса на всхожесть, рост, развитие, урожайность растений салата, состав и свойства пахотного слоя чернозема выщелоченного.

При этом решению подлежат следующие задачи:

-

1. Оценить эффективность действия биогумуса на агрегатный состав пахотного слоя чернозема выщелоченного.

-

2. Установить степень изменения показателей гранулометрического состава чернозема выщелоченного при воздействии органоминеральных веществ биогумуса (вермикомпоста).

-

3. Выявить характер изменения физических свойств пахотного слоя черноземных почв под удобрительным действием вермикомпоста.

-

4. Показать степень влияния биогумуса на изменение гумусированности и

- физико-химических свойств пахотного слоя чернозема выщелоченного.

-

5. Доказать удобрительную эффективность действия биогумуса на

урожайность растений салата.

Объекты и методы исследования. В 2021 году были проведены исследования на чернозёмах выщелоченных пахотных земель при выращивании зелёной массы растений салата, сорта «Изумрудный» (Lactucasativa 'izumrudniy'). Масса одного растения 55-65 г. Сорт относится к листовым. Рекомендуется для зимне-весеннего оборота. Ценится за устойчивость к стеблеванию.

Отбор образцов почв на землях сельскохозяйственного назначения, на которых выращивали растения салата, проводили в соответствии с требованиями:

-

- ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». Для отбора проб почвы использовали лопату копательную остроконечную «ГОСТ 19596-87».

-

- Определение гранулометрического состава почвы методом пипетки по Н.А.Качинскомупирофосфатным методом по С.И.Долгову и А.И.Личмановой.

-

- Анализ агрегатного состава почвы методом Н.И.Савинова. (Сухое просеивание).

-

- Плотность сложения почвы из рассыпного образца.

-

- Гигроскопическую влажность методом высушивания образца при 1050С до постоянной массы.

-

- Определение суммы обменных оснований методом Каппена-Гильковица.

-

- Определение гидролитической кислотности с раствором СН 3 СООNa с (рН 8,2)

-

- Определение углерода гумуса по методу И.В.Тюрина в модификации В.Н.Симакова.

Результаты и обсуждение. Исследованиями показано удобрительное действие гуматов на рост и развитие растений. При этом доказана большая степень поглощения растениями фульвокислот, чем гуминовых кислот. Кроме того, указывается зависимость степени поглощения от молекулярной массы и состава функциональных групп гумусовых кислот. Было установлено, что наиболее активными являются самые низкомолекулярные фракции гумусовых кислот, характеризующиеся наибольшим содержанием функциональных групп и свободных радикалов. На основании рассмотренных выше работ, можно сделать вывод о том, что основными факторами, определяющими физиологическую активность гумусовых кислот и растворимых органических веществ, являются их молекулярно-массовое распределение и поверхностно-активные свойства. Коллективом авторов под руководством Фокина (1975) установлено, что гуминовые кислоты могут проникать непосредственно в клетки растений, достигая их важнейших органелл – ядра, митохондрий, хлоропластов. Исследованиями Христевой (1951) показано что, гумусовые кислоты могут выступать в качестве питательных веществ для растений или же играть роль физиологически активных веществ (ФАВ). Исследованиями Виссера (Visser,1986) установлены следующие возможные механизмы влияния гумусовых кислот на рост и развитие растений – это увеличение количества доступного железа; облегчение ионного обмена между протоплазмой и почвенным раствором; влияние на вязкость и коллоидную структуру протоплазмы; влияние на проницаемость клеточной мембраны; показано, что фульвокислоты могут поглощаться в большей степени, нежели гуминовые кислоты; доказано взаимодействие гуминовых кислот с ферментами, так как ферменты могут встраиваться в молекулы гумуса, придавая им ферментативную активность; фульвокислоты в этом отношении активнее, чем гуминовые кислоты.

Таким образом, можно сделать вывод о высокой физиологической активности гумусовых кислот и растворимых органических веществ, которые зависят от их молекулярной массы и поверхностно-активных свойств. В связи сизложенным, особый интерес представляет исследование влияния биогумуса на изменение состава и свойств пахотного слоя чернозема выщелоченного при выращивании растений салата. Нами установлено положительное действие биогумуса, внесенного в дозе 5 кг на 1м2, в сравнении с ростом и развитием растений на черноземных почвах, неудобренных биогумусом.

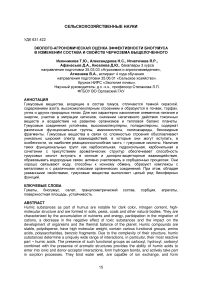

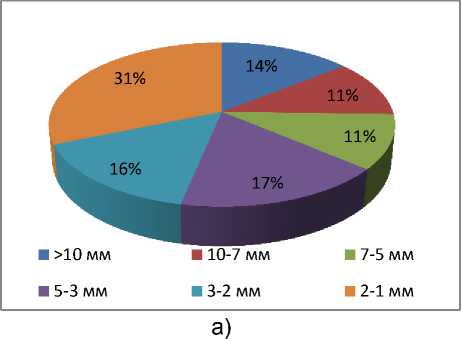

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, внесение биогумуса обусловило изменение агрегатного состава почвы. Так исследованиями установлено снижение фракций структурных агрегатов размером менее 2 мм, а именно количество агрегатов размером менее 0,25 мм снизилось с 5,69 % в контрольной почве до 4,72% количества агрегатов в опытной почве, содержание агрегатов размером от 0,5 до 0,25 мм уменьшилось с 8,34% до 6,44%, а количество агрегатированных частиц размером от 2 до 0,5 мм снижалось на 4,34% в опытной почве в сравнении с контролем, то есть с 32,26% в контрольной почве без внесения биогумуса до 27,92% в почве, удобренной биогумусом в количестве 5 кг на 1м2.

Рисунок 1 – Влияние биогумуса на изменение агрегатного состава чернозема выщелоченного (слой 0-20 см): а) – без удобрения; б) – биогумус 5,0 кг/м2

Можно предположить, что внесение биогумуса создает условия для изменения реакции среды в сторону подщелачивания, что обусловливает растворение гумусовых пленок, склеивающих мелкие частицы почвы в более крупные зерна, что приводит к разъединению почвенных частиц, утрате их агрегатированности и повышению миграционной способности. Для более крупных почвенных агрегатов показано увеличение их количества при использовании удобрительных свойств биогумуса, наиболее четко это проявилось на увеличении агрегатов размером 5-3 мм, количество которых возросло в 1,3 раза, агрегатов размером 7-5 мм, количественное содержание которых под действием биогумуса возросло в 1,4 раза в сравнении с контролем, а именно с 8,4% в контроле до 12,1% в варианте с внесением биогумуса. Такое действие биогумуса можно объяснить возможностью склеивания более мелких частиц с поверхностью крупных агрегатов почвы.

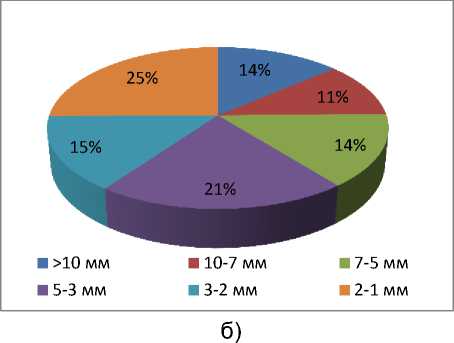

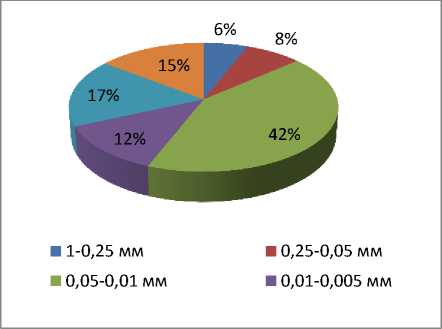

Установлено влияние биогумуса на изменение количественных соотношений фракций механических элементов в гранулометрическом составе пахотного горизонта чернозема выщелоченного в опытных делянках с внесением биогумуса (рис. 2).

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, подщелачивающее действие биогумуса обусловили незначительное возрастание частиц фракции мелкой пыли (0,005-0,001мм) и фракции крупного и среднего песка (1-0,25мм), количество которых возросло в сравнении с их содержанием в контрольной почве в 5 раз для частиц фракции крупного и среднего песка и в 1,2 раза для частиц мелкой пыли. При этом показано снижение количества фракции ила (<0,001мм) и фракции крупной пыли (0,05-0,01мм) при внесении в почву биогумуса. Так, количество фракции ила и фракции частиц крупной пыли снижалось в 1,1 раза в сравнении с их содержанием в контрольной пробе почвы.

а) б)

Рисунок 2 – Характер изменения гранулометрического состава чернозема выщелоченного под воздействием удобрительных свойств биогумуса: а) без удобрения; б) биогумус 5,0 кг/м2

Таким образом, удобрительные свойства биогумуса и входящих в его состав гумусовых кислот оказывает значительное влияние на изменение агрегатированности почвы и, как следствие, – изменение ее гранулометрического состава в количественном содержании механических элементов – почвенных частиц разных размеров, что обусловливает изменение названия гранулометрического состава в почвах с внесенным биогумусом на мелкокрупнопылеватый тяжелый суглинок в сравнении с гранулометрическим составом контрольного варианта – иловатокрупнопылеватый тяжелый суглинок.

Установленные изменения в агрегатном и гранулометрическом составе пахотного горизонта чернозема выщелоченного под влиянием биогумуса обусловливают качественные различия в физико-химических свойствах почвы, а именно в количестве углерода органических веществ, степени гумусированности почвы, составе почвенно-поглощающего комплекса и степени насыщенности основаниями. Так, исследованиями показано, что внесение в почву биогумуса в количестве 5кг/м2 обусловливает значительное увеличение содержания углерода органических веществ, если в контрольной почве количество углерода составило 3,99%, то под влиянием биогумуса количество органического углерода возросло в 1,34 раза, или на 1,38%. Закономерное увеличение углерода органического вещества в почве обусловило возрастание гумусированности почвы и содержание гумуса, если в контрольном варианте количество гумуса оценивалось в 6,9, то в опытном варианте с применением биогумуса степень гумусированности возросла до 9,26%. Возрастание степени гумусированности пахотного горизонта обеспечило увеличение запаса гумуса в пахотном слое с 71,82 т/га в контрольном варианте без внесения биогумуса до 89,14 т/га в условиях с внесением биогумуса в дозе 5 кг/м2 (табл. 1)

Таблица 1 – Особенности действия биогумуса на изменение физико-химических свойств чернозема выщелоченного (слой 0-20 см)

|

Варианты опыта |

С орг. , % |

Гумус, % |

Запас гумуса, т/га |

5 осн |

Н г |

ЕКО |

V,% |

|

мг-экв/100 г |

|||||||

|

1. Контроль |

3,99 |

6,90 |

71,82 |

31,5 |

6,1 |

37,6 |

84 |

|

2. Биогумус |

5,37 |

9,26 |

89,14 |

39,3 |

5,0 |

44,3 |

89 |

Изменение гумусового состояния чернозема выщелоченного под действием биогумуса явилось причиной улучшения физико-химических свойств пахотного горизонта почвы. Так, доказано увеличение суммы обменных оснований с 31,5 мг- экв/100г в контрольном варианте без внесения биогумуса до 39,3 мг-экв/100г, или на 7,8 мг-экв/100г почвы. Увеличение суммы обменных оснований обусловлено закономерным снижением величины гидролитической кислотности на 1,1 мг-экв/100г под влиянием биогумуса и последующим возрастанием величины емкости катионного обмена (ЕКО) с 37,6 мг-экв/100г в почве без внесения биогумуса до 44,3 мг-экв/100г при внесении 5 кг/м2 биогумуса. Изменение состава почвенно-поглощающего комплекса убедительно подтверждается увеличением степени насыщенности почвы основаниями с 84% в почве без внесения биогумуса до 89% с внесением в почву биогумуса, или на 5%.

Положительное влияние биогумуса на улучшение состава почвенно-поглощающего комплекса проявляется и на изменении величины физических свойств почвы и величины свободной поверхности почвенных частиц, что обусловливает улучшение условий роста и развития растений салата (табл. 2, 3). Как видно из данных таблицы 2, внесение биогумуса обусловливает снижение плотности почвы и незначительное возрастание свободной поверхности почвенных частиц до 43,7 м2/г.

Таблица 2 – Влияние биогумуса на изменение физических свойств чернозема выщелоченного

|

Варианты опыта |

Плотность, dv г/см3 |

Гигроскопическая влажность, % |

Свободная поверхность почвенных частиц, м2/г |

К w |

|

1. Контроль |

0,9 |

1,20 |

43,4 |

1,012 |

|

2. Биогумус |

0,83 |

1,181 |

43,7 |

1,011 |

Улучшение почвенных условий под действием биогумуса обеспечило увеличение роста и развития растений салата, накопления их зеленой и сухой массы (табл. 3). Под действием биогумуса установлено увеличение зеленой массы растений салата на 78 г в сравнении с контролем, то есть без внесения биогумуса. Прибавка сырой массы растения салата достигала 78 г или 26%. При этом доказано увеличение сухой массы растений в сравнении с контролем с 18,22 г до 24,20 г при внесении 5 кг/м2 биогумуса. Увеличение сухой массы растений салата достигало 5,38г, или 28,6%.

Таблица 3 – Эффективность действия биогумуса на формирование зеленой массы растений салата

|

Варианты опыта |

Сырая масса растений, г |

Прибавка сырой массы |

Сухая масса растений, г |

Прибавка сухой массы |

||

|

г |

% |

г |

% |

|||

|

1. Контроль |

300 |

- |

- |

18,22 |

- |

- |

|

2. Биогумус |

378 |

78,0 |

26,0 |

24,20 |

5,38 |

28,6 |

Таким образом, исследованиями доказано положительное действие биогумуса на изменение состава и свойств пахотного горизонта чернозема выщелоченного и, как следствие, улучшение условий роста и развития зеленой массы растений салата и его урожайности.

Выводы.

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы, подтвержденные результатами исследований:

-

1. Доказано разностороннее действие биогумуса на изменение состава и свойств пахотного горизонта чернозема выщелоченного, а именно: установлено влияние биогумуса на улучшение агрегатного состава пахотного горизонта, его агрегатированности и повышения коэффициента структурности.

-

2. Выявлено количественное изменение фракций механических элементов в пахотном слое почвы под воздействием биогумуса, обусловленное возрастанием частиц фракции мелкой пыли (0,005-0,001мм) и фракции крупного и среднего песка (1-

- 0,25 мм), количество которых возрастало в сравнении с их содержанием в контрольной почве в 5 раз для частиц фракции крупного и среднего песка и в 1,2 раза для частиц мелкой пыли.

-

3. Установленное положительное действие биогумуса на агрегатный и гранулометрический состав пахотного горизонта чернозема выщелоченного проявляется на качественных различиях в физико-химических свойствах почвы, а именно в увеличении количества углерода органических веществ, степени гумусированности почвы, изменении состава почвенно-поглощающего комплекса и улучшении степени насыщенности основаниями.

-

4. Под действием биогумуса установлено достоверное увеличение зеленой массы растений салата в сравнении с контрольными растениями. Прибавка сырой массы растений салата достигала 26% в сравнении с контролем, а степень увеличения сухой массы растений в сравнении с контролем составила 28,6%.

Список литературы Эколого-агрономическая оценка эффективности биогумуса в изменении состава и свойств чернозема выщелоченного

- Касатиков В.А., Лазуткина Е.В. Влияние вермигуматов на агробиологические свойства дерново-подзолистой почвы // Агрохимия и экология: история и современность: материалы Междунар. науч.-практ.конф.Н.Новогород, 2008. Т. 2. С. 96-99.

- Лазуткина Е.В. Использование вермикомпостов как способа повышения урожайности зерновых культур // Агробиотехнологии и экологическое земледелие: материалы молодежного форума. Владимир, 2005. С. 24-26.

- Лазуткина Е.В. Урожайность зерновых культур при использовании вермигуматов // Приложение к журналу "Плодородие". №3 (36). 2007. С. 33-34.

- Лазуткина Е.В. Влияние вермигумусовых соединений на свойства агроценоза: автореф. дис. М., 2009.

- Раскатов В.А., Лазуткина Е.В., Касатиков В.А. Структурно-морфологические особенности гумусовых веществ вермикомпостов: докл. ТСХА. М., 2007. Вып. 279. С. 694-697.

- Ручин А.Б., Ревин В.В. Вермикультивирование как путь решения некоторых экологических проблем // Наука и инновации в Республике Мордовия. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. С. 724-726.

- Степанова Л.П., Петелько А.И., Наконечный А.Г., Халимон С.Ю. Агроэкологическая оценка эффективности различных систем удобрения и контурных лесозащитных полос при воспроизводстве плодородия склоновых почв // Плодородие. 2020. № 1 (112). С. 49-54.

- Тиунов А.В. Компостные черви, вермикомпостирование и вермикомпост: направление научных исследований в последнее десятилетие // Дождевые черви и плодородие почв: материалы II-й Междунар. конф. Владимир: Грин-ПИКь, 2004. С. 9-10.